里山再生学ゼミ(高橋一秋ゼミ)とは

研究テーマ:里地里山を生息・生育地とする動植物の生態を解き明かし、生態系サービスを地域に活かす

里山再生学ゼミ(高橋一秋ゼミ)では、生態学の視点から、里地里山を生息・生育地とする動植物の生態を解き明かし、生物多様性の保全や再生に寄与する研究を行っています。また、里地里山の生態系サービスを地域社会の持続的発展に役立てるためのアイデアを産み出し、それを具現化するための手法の開発と実践を目指します。これらの研究成果を活用して、環境教育学の視点から、環境問題の解決に役立つ環境教育プログラムやESD(持続可能な開発のための教育Education for Sustainable Development)プログラムの開発と実践にも取り組んでいます。

2026年4月から、環境ツーリズム学部と企業情報学部の再編による「地域経営学部(仮称)」が開設予定です。それに伴って、里山再生学ゼミ(高橋一秋ゼミ)は「地域経営学部(仮称)、地域サステイナビリティコース・環境ツーリズム領域」に移ります。研究テーマは変わることなく継続し、これまで以上に、新たな価値を創造しつつ、サステイナブルな(持続可能な)地域社会の実現を目指します。

<研究分野>

動植物生態分野:生態学をベースに里地里山の動植物の生態を明らかにし、保全策を提案します。また、保全策を実施し、里地里山の再生・保全に貢献します。

環境教育分野:里地里山の動植物の生態や特徴を学ぶプログラムや教材を開発・実施し、その学習成果を評価します。これによって、次世代を担う人材の育成に貢献します。

エコツーリズム分野:里地里山の動植物や生態系サービスを題材としたコンテンツを作成し、エコツーリズムの推進に貢献します。

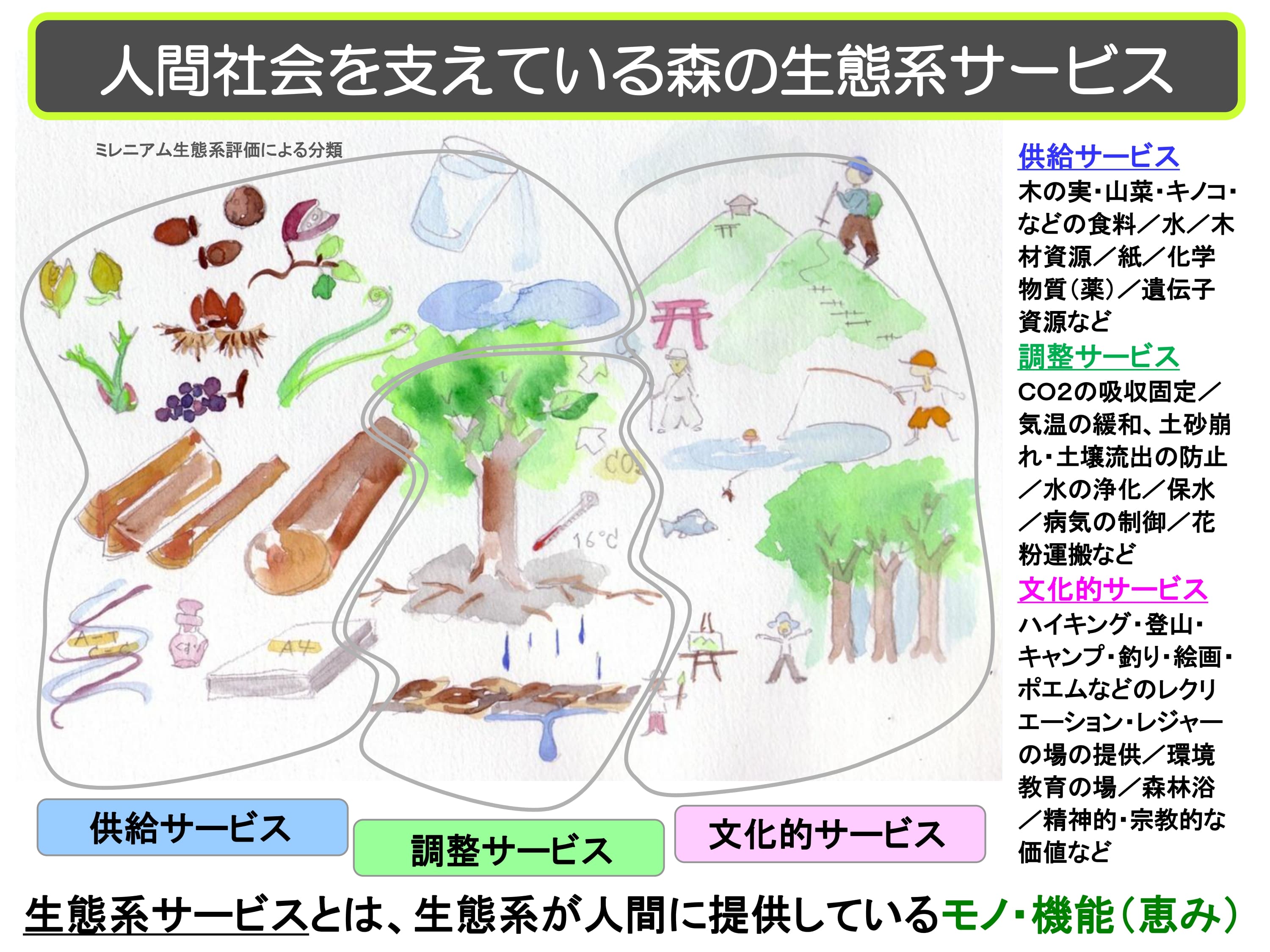

生態系サービス分野:里地里山の生態系サービス(供給、調整、文化、生息・生育地サービス)を再生・保全しつつ、活用するアイデアを考え、実施します。これによって、地域社会の持続的発展に貢献します。

構想中であるため、変更となる場合があります。

塩田平フィールド見学~里地里山に関する研究テーマの宝庫!~(2025.4.25, 5.2)

高橋一秋ゼミ(里山再生学ゼミ)では、環境省が「生物多様性保全上重要な里地里山(略称:重要里地里山)」の一つに指定した「塩田平」(長野県上田市)を訪れ、今後、調査・研究の対象となりうるフィールドを見学しました。塩田平を散策しながら、里地里山の現状と課題について学びつつ、今後、どのような調査・研究が必要なのかを考えました。

全国トップレベルの晴天率を誇る上田ですが、1日目は曇り、2日目は雨でした。見学したフィールド、里地里山の現状と課題、今後求められる研究テーマについて紹介します。

独鈷山・だるま岩から望む塩田平(2025.4.29)

1.全国植樹祭ながの2016・自然運動公園会場の見学

2016年6月7日に開催された「全国植樹祭ながの2016」の会場の一つ、自然運動公園会場は長野大学の東側に位置します。その当時、自然運動公園会場はアカマツが優占する林でした。しかし、松くい虫の被害(マツノザイセンチュウによるアカマツの枯死)が拡大し、アカマツ林が衰退していました。長野県は、自然運動公園会場に「松くい虫対策のモデル林」を作ることを目標に定め、広葉樹(コナラ・クヌギ・オオヤマザクラ・ヤマモミジ)を中心に植栽する基本計画を立てました。松くい虫の被害を受けているアカマツ林で広葉樹林化を進め、守るべきアカマツ林の緩衝地帯として機能させることを目指しました。

ゼミ生は、松くい虫の被害を受けなかったアカマツ林、広葉樹林化が進む林を見学し、植樹祭から9年が経った苗木の生長を確認しました。

<今後求められる研究のテーマ>

全国植樹祭ながの2016で植栽された5種類の苗木(コナラ・クヌギ・オオヤマザクラ・ヤマモミジ・カラマツ)は、その後、順調に生長し、広葉樹林化が進んでいるのでしょうか?現在、上田市民のみなさんが利用できる生態系サービスはあるのでしょうか?これらの疑問について、しっかりと答えていく研究が今後求められます。

松くい虫の被害を受けた東山

左がアカマツ林、右が全国植樹祭ながの2016の会場

松くい虫対策のモデル林を目指す

集合写真(全国育樹祭ながの2016の記念看板)

植栽後の苗木を観察

植栽後9年経ったカラマツ

全国植樹祭ながの2016における里山再生学ゼミの取り組み

9年前に長野大学の東側に位置する自然運動公園で「全国植樹祭ながの2016」が開催され、5種類の苗木(コナラ・クヌギ・オオヤマザクラ・ヤマモミジ・カラマツ)が植栽されました。その際に、里山再生学ゼミは、「学びながら、育て・使い・守る森づくり」計画を提案し、この計画に基づいて、植栽計画を立て、苗木が植栽されました。この計画の基本理念は、「「ひと・ものの循環モデル林」の構築~学びながら、育て・使い・守る森づくり~」。森林を育成しながら、上田市民のみなさんに森林の多様な生態系サービスを提供する仕組みを確立していくことを目指すことにしました。

また、里山再生学ゼミの学生は、全国植樹祭ながの2016で植栽される苗木(コナラ・クヌギ・オオヤマザクラ・ヤマモミジ・カラマツ)の特徴を学ぶ「ミニ樹木図鑑」を作成し、自然運動公園会場の参加者さんに配布しました。さらに、塩田西小学校の4年生を対象とした環境教育プログラム「アニマルラリー~樹木の特徴を五感を使って学ぶ~」を開発し、全国植樹祭ながの2016の植樹活動の後半に実施しました。

森林が作り出す多様な生態系サービス

関連ページ:

全国植樹祭ながの2016:「学びながら、育て・使い・守る森づくり」計画の提案

全国植樹祭ながの2016:ミニ樹木図鑑

全国植樹祭ながの2016:環境教育プログラム「アニマルラリー~樹木の特徴を五感を使って学ぶ~」

2.里山の見学~塩田平パノラマライン、獣害対策、木のおもちゃ銀河工房、スギ・ヒノキ・カラマツ林~

独鈷山のふもとを走る「塩田平パノラマライン」には、塩田平を一望できる展望台があります。ゼミ生は、その展望台から、長野大学や全国植樹祭ながの2016・自然運動公園会場、作家・深田久弥の著書「日本百名山」の「四阿山」や作家・田中澄江の著書「花の百名山」の「根子岳」を眺めました。緑色に見える区画は小麦畑、茶色に見える区画は水田です。塩田平では、5月上旬から水田に水が張られ、中旬頃から田植えが始まり、水生生物が生息する環境も整います。

塩田平パノラマライン沿いには、木材生産のために造成されたスギ林、ヒノキ林、カラマツ林が見られます。長野県でも、「主伐・再造林の時代」を迎えています。50年以上前に植栽された苗木が生長し、収穫期を迎え、利用できるようになりました。伐採した跡地には新しい苗木が植栽され、収穫期を迎えるまで、林を育てる管理が始まっています。ゼミ生は、その現場を見学し、「主伐・再造林」の現状と課題について学びました。また、野倉集落にある「木のおもちゃ銀河工房」のギャラリーを訪れました。あいにく閉館中でしたが、伐採された木の新たな利用について考えました。

上田でも、シカやイノシシなどが農作物を荒らす被害が出ています。それを防ぐために、上田盆地をぐるっと取り囲むように、獣害対策用フェンス「いのしかクン」が設置されています。ゼミ生は、そのフェンスを見学しました。

<今後求められる研究のテーマ>

全国的に「主伐・再造林」の時代を迎えていますが、伐採された木材はどのように利用されているのでしょうか?そもそも、私たちは、スギ・ヒノキ・カラマツの木材としての特徴をちゃんと理解しているでしょうか?そのための木育(材料としての木材の良さやその利用の意義を学ぶ教育活動)は実施されているのでしょうか?伐採地に植栽された苗木はちゃんと育っているのでしょうか?獣害対策用フェンス「いのしかクン」は設置後に適切に管理されているのでしょうか?このフェンスで獣害は防げているのでしょうか?これらの疑問について、しっかりと答えていく研究が今後求められます。

塩田平パノラマライン展望台から望む塩田平

中央は長野大学、右側は全国植樹祭ながの2016会場

看板「塩田平パノラマライン」

展望台から塩田平を眺める

思い出ノートを見る

「高橋ゼミ参上!」と書く

集合写真(塩田平パノラマライン展望台)

スギ林とヒノキ林

右がヒノキ、左がスギの葉

カラマツ林

カラマツが伐採された跡地

生長がよくないカラマツの苗木を観察

伐採地に植栽されたカラマツ

木のおもちゃ銀河工房(野倉)

木のおもちゃギャラリー

野倉集落から望む雲の中の独鈷山

ケヤキの大木

塩田平を取り囲む獣害対策用フェンス「いのしかクン」

倒木の被害を受けたフェンス

関連ページ:

高橋一秋ゼミ(課題探求ゼミ・里山再生学ゼミ)、森・川・里の恵みクリエイター養成講座 合同企画 「UE森2024~上田地域にぎやかな森づくり植樹の集い~」に参加しました

2月10日(土)信州上田学「学びの成果発表会」(動画)

1.木育教材「地域材でつくろう」(PDF)

「第35回 日本環境教育学会大会」で研究成果をポスター発表

3.里地の見学~水田の水路、とっこ館「ため池関連の展示」、ため池~

舌喰池の近くには、コンクリートのU字溝で固められていない、昔ながらの農業用水路が残っています。その水路にはホタルが生息しており、地元の方々が保全活動を行っています。ゼミ生は、水田に水を運ぶ水路や集水桝を見学しました。また、塩田の里交流館「とっこ館」では、「ため池関連の展示」を見学し、塩田平におけるため池造成の歴史や生き物について学びました。

里山再生学ゼミでは、これまで地元の自治会、ため池を愛する会の方々と協力し合って、ため池の成り立ち、ため池の利用、ため池に暮らす生き物、ため池の四季、人々の暮らし、土手の植物などを紹介する看板を作製してきました。ゼミ生は、それらの看板を見学し、看板を通じて、地元のみなさんが伝えたいことを確認しつつ、塩田平のため池の特徴やため池をめぐる生物多様性の成り立ちについて学びました。また、里山再生学ゼミでは、池岸植生のないため池にヨシやヒメガマを移植したり、これらの植生を植え付けた人工浮島を設置したりする保全活動にも取り組んできました。

定期的に草刈りや野焼きが行われているため池の土手には、さまざまな野草が生育し、その中には絶滅危惧種もいます。塩田平では、土手の耐震強度を高めるための工事が行われ、土手の貴重な野草がはぎ取られてしまう計画が立てられました。そこで、里山再生学ゼミは地元の自治会のみなさんと協力し合って、貴重な植物を一時的に他の場所に避難させ、土手の工事が終わってから埋め戻す保全策を計画し、実行しました。ゼミ生は、その現場も見学しました。池岸や水面の植生(抽水植物や浮草など)、土手の植生(野草など)は、水鳥やトンボ、貴重な野草など、さまざまな生き物にとっての重要な生息地・生育地になっています。ため池をめぐるこれらの植生を保全・再生する活動が今後必要です。

<今後求められる研究のテーマ>

水田、その水田に水を運ぶ水路や集水桝にはどのような生き物が生息しているのでしょうか?生き物に優しい水路とはどのような材料や構造でしょうか?ため池の池岸や水面に広がる植生にはどのような生き物が生息しているのでしょうか?ため池に移植したり、浮島として設置した植生はどのような生き物に利用されるのでしょうか?かつてのように多様なトンボ類が飛び交う水田やため池を再生するためには何が必要でしょうか?土手の工事後に野草はどのような状況になっているのでしょうか?これらの生き物、水田やため池の景観など、里地里山にはどのような魅力的なエコツーリズム資源があるのでしょうか?これらの疑問について、しっかりと答えていく研究が今後求められます。

コンクリートを使っていない昔の農業用水路

浅いU字溝の農業用水路

深いU字溝の農業用水路

集水桝

とっこ館

ため池関連の展示

塩田平に訪れたコウノトリ(ゆきちゃん)

レイラインがつなぐ「太陽と大地の聖地」

清水池

看板「清水池の成り立ちと利用と生き物」

手洗池

看板「手洗池の四季と暮らし」

植生のない手洗池に設置した浮島

移植後に定着したヨシ

上田盆地を取り囲む山の紹介看板

野草「ユウスゲ」の解説看板

舌喰池

池岸植生が発達した舌喰池

甲田池

人工的に作られた甲田池の植生帯

集合写真(甲田池)

独鈷山が水面に映る晴天時の甲田池

関連ページ:

立て看板「手洗池の四季と暮らし」

立て看板「清水池の成り立ちと利用と生き物」

可動式看板「舌喰池で観察される鳥類」

エコツーリズム可動式看板「塩田平・ため池の生き物がたり」

4.塩田西小学校の見学~たねぷろじぇくとの苗木、簡易ビオトープ、学童農園の水田~

塩田西小学校は、「たねぷろじぇくと」の参加校です。東日本大震災で被災した海岸防災林を再生するために、苗木を生産し、宮城県山元町の海岸防災林再生地に植栽する活動に、里山再生学ゼミの学生と一緒に取り組んできました。

ゼミ生は、校長先生にご挨拶してから、児童が育てている苗木、その近くに設置されている「簡易ビオトープ」を見学しました。簡易ビオトープは、児童が苗木に水やりをする際に、身近な生き物の観察も楽しんでもらいたいとの思いから、設置されました。簡易ビオトープには、ヤゴやゲンゴロウの仲間などの水生生物が暮すようになりました。5年生の児童がお米作りをする水田も見学しました。

<今後求められる研究のテーマ>

簡易ビオトープに暮らす水生生物はどこからやってくるのでしょうか?近くに水田でしょうか?それともため池でしょうか?かつてトンボの宝庫と言われた塩田平の水田やため池には今現在どのような水生生物が暮しているのでしょうか?「簡易ビオトープ」は周辺の里地に暮らす水生生物をモニターするツールとなりうるでしょうか?お米作りと生き物との共生を実現するためには、これらの疑問について、しっかりと答えていく研究が今後求められます。

塩田西小学校の校長先生にご挨拶

児童が育てているコナラ・ミズナラの苗木

簡易ビオトープ

塩田西小学校の学童農園

詳細は:

「たねぷろじぇくと」とは?

関連ページ:

ワークショップ②種子の蒔き出し

ワークショップ③芽生え観察会、⑥苗木の植え替え

苗木ビオトープ観察会~生き物のくらし~春・夏・秋~

関連リンク

教員紹介

教授

高橋 一秋

タカハシ カズアキ

所属

環境ツーリズム学部、地域経営学部