高校生活を終え、自身の将来のビジョンやこれからの学びのことを考え、全国各地より信州上田の地に集いました。期待と少々の不安のなかで大学生活もいよいよはじまり、長野大学の森ゼミの1年生は、地域企業の成熟企業の課題を捉えて、その課題を解決する取組み(Project Based Learning)を進めています。

それぞれの個性をもとにゼミでは課題発見・問題解決を進めています

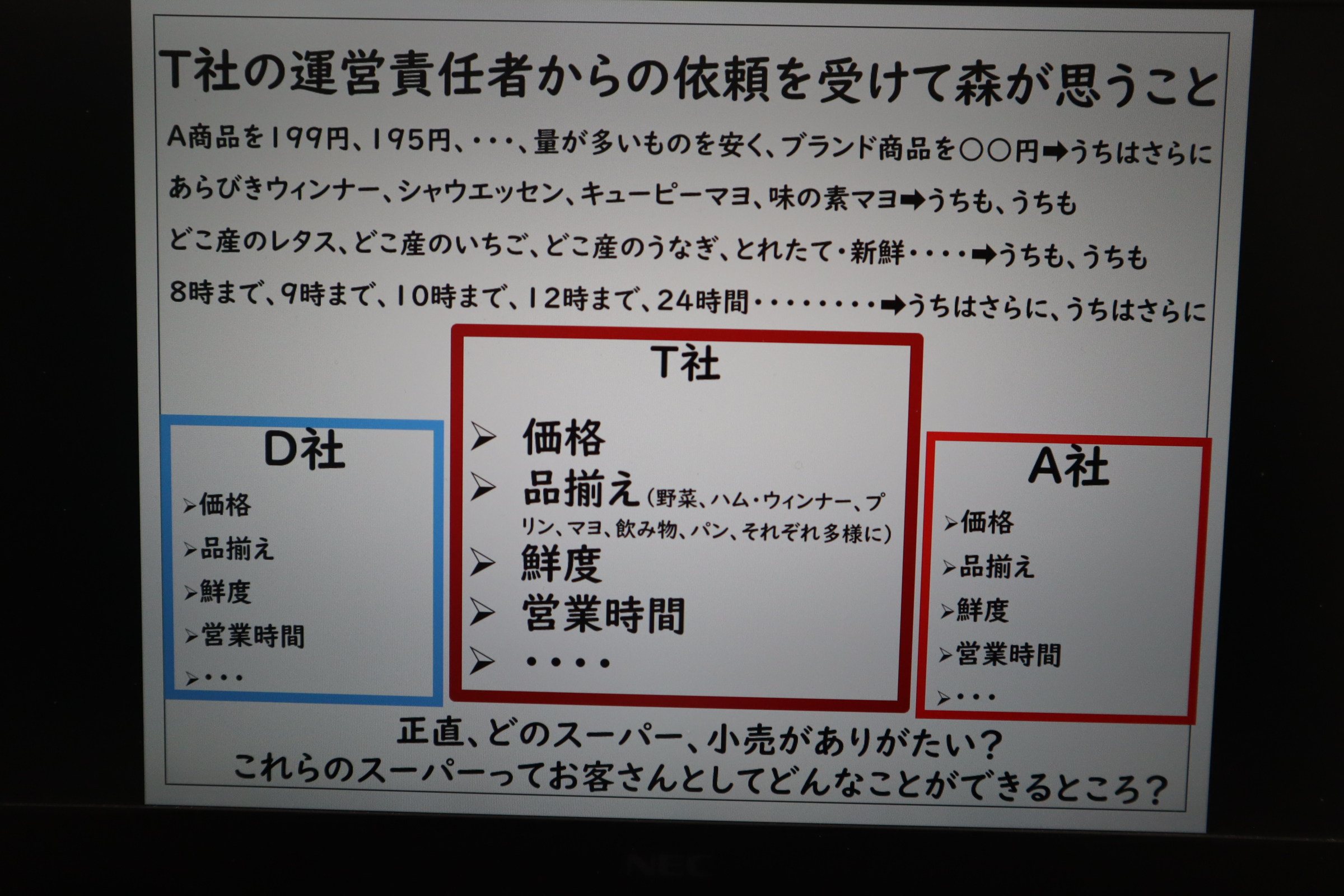

地元企業スーパーT社の状況を捉えつつ、問題解決を進めました

課題の特定に向けてメンバーの意見を集めます

こちらのチームでも現状をとらえつつありたい姿を探り、課題を特定します

1.ゼミナールのスタートアップの取組みとして地域企業の問題解決に挑戦

大学に入学後において、私たちの生活にとって欠かせない存在の一つとなっているのが、スーパー。入学後間もないゼミの一年生は、このスーパーに焦点を当て、地元企業のT社に着目ながら、今後、どのような事業を展開していけばよいのか、さまざまな角度から検討しました。

この問題解決を進めていくときに、会社としての立場だけではなく、競合他社、そして何よりもお客さんや社会の状況を捉えながら考えることになりました。ウェブでの情報収集のみならず、店舗への訪問、顧客として利用した時の感想などをもとに、多面的な角度より検討を重ねました。Aチーム、Bチームそれぞれの検討をもとに、現況の分析とともに、ありたい姿や目標の特定、現状と目標とのギャップである課題・問題の特定などを行いました。これらの検討をもとに、今後事業を進めていく上でのコンセプトや、このコンセプトを踏まえた形での店舗、商品、サービスなどの具体化がなされました。

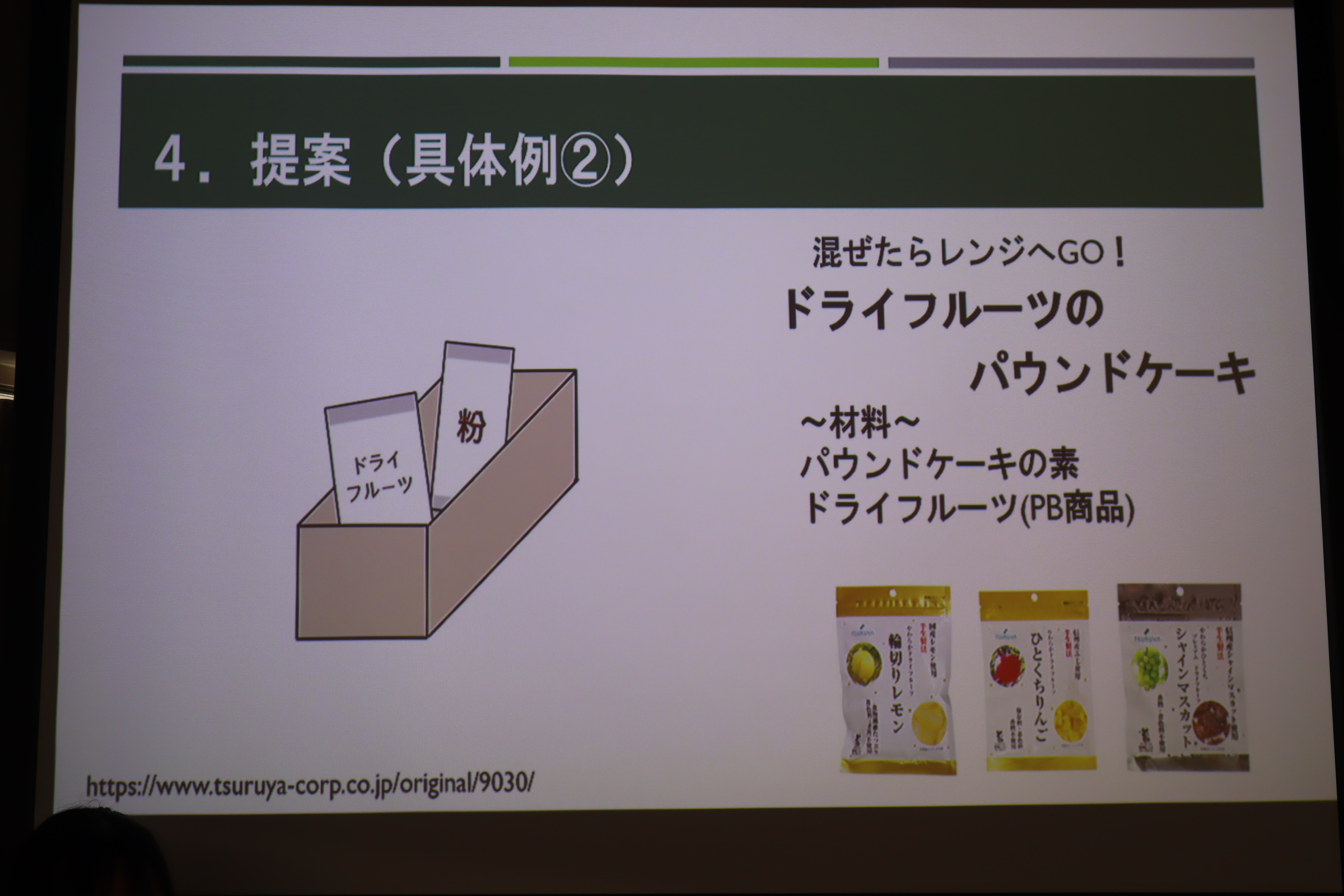

課題を特定し、その解決をする手段として、このようなプライベートブランドを生み出すことを考えました

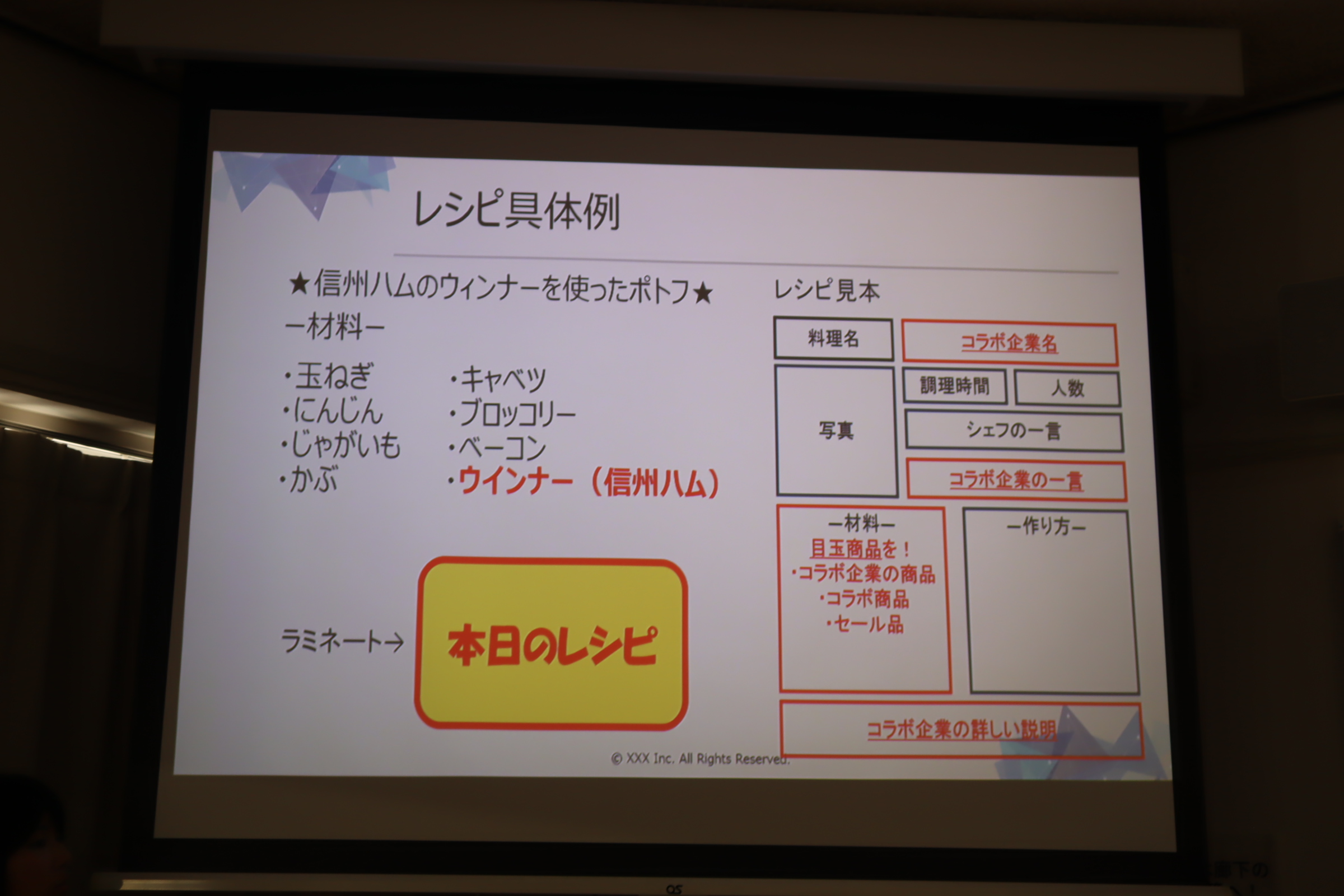

同様に、課題を特定し、その解決をする手段として、地域企業と連携した地域のスーパーらしい展開を考えました

検討の様子については、以下を参照ください。

2.成熟企業の課題発見・問題解決に挑戦

森ゼミ生は、スーパーという身近な地域の企業の課題発見・問題解決を進めていく中で、問題解決の難しさとともに、やりがいを実感することに至りました。また、問題解決を進めていく際に、目線合わせの重要性や、コミュニケーションや協調性、創造性、論理性などの必要性についても実感するに至りました。

このスタートアッププロジェクトを受けて、さらに問題解決に取り組むべく、成熟企業の飲料メーカーS社に焦点を当てながら、課題発見・問題解決を推進しています。地域企業を中心として、多くの事業を抱え、その事業の多くが成熟期に入り、相当程度時間がたち、新たな展開が必要となっています。そのような成熟企業S社に焦点を当てながら、今後の展開について具体的に検討しています。

(1)S社の課題発見・問題解決を進めていく上での意味確認(森ゼミ生は以下の意味確認をもとに検討を始動しました)

業界でのシェアのみならず、お客さんの受け止め、これまでの展開、どんな視点でモノづくりをしてきたのか、色々な側面から成功について考えます

「人はパンのみにて生くる者にあらず」は、人は物質的満足を目的として生きるものではないことを語る聖書の有名なワンフレーズ。お説ごもっともである。パンや飲み物だけでは人はもちろん生きていけない。ただ、食べ物や飲み物がないと生きていけないことも事実である。また、皆が生きている現代は、食べ物や飲み物がただ口に入れれば良いという時代ではないこともまた事実である。

人が生きていく上で不可欠な「飲み物」。物質的な満足と精神的な満足を兼ね備えないと人が飲まなくなっている「飲み物」。これについてこの度の森ゼミでは焦点を当てたいと思います。飲み物といっても、これまで身近であった、お茶やジュース、缶コーヒーではなく、アルコール飲料の「ビール」。

これからは、お酒を飲む機会も出てきて、居酒屋に行けば「まずはビール」と皆が言ってしまうほど。それぐらい定番であり、またとても身近な存在、それが「ビール」。ビールをつくる会社は沢山存在し、多種多様な商品が市場に出回っている、それが「ビール」。それぞれの商品に大きな違いがなく、アルコール度数をいじったり、健康志向を強めたり、低価格にしたり、と様々な視点で商品開発の試行錯誤が続く、それが「ビール」。果たしてビール系企業はどのような方向を向いて、どのような商品を開発していけばよいのだろうか?その中でも今年度森ゼミが焦点を当てようとする企業は、・・・・・・・・「サッポロビール」。

ビールといえばの質問に「アサヒ」「キリン」の名前が出てくるが、「サントリー」や「サッポロ」などの企業は出てこない。なんでも最近着目されているプレミアムのビールで頑張っているのは、サッポロの「エビス」ではなく、他の会社の商品とのこと。また、なんでも1位、2位の企業とこの会社とのシェアの差は、すごく大きいとのこと。そして、なんでも新たなジャンルでもまず先に商品を開発しているのはサッポロにも拘わらず、そのジャンルでシェアを獲得しているのは、「のどごし生」や「本麒麟」など、他社であるとのこと。

でも、大丈夫!サッポロにとっては朗報!!酒税法の改正によって、ビールジャンルと発泡酒ジャンルと新ジャンルの酒税に大きな差がなくなっていくことで、各社ともにビールに着目するので、新ジャンルでシェアを獲得できていなくても、そんなに問題はなさそう。ただ、待てよ! ビールシェアNo.1の「スーパードライ」を有するアサヒでは・・・。でも冷静になって考えてみると、各社がビールに力を入れてくるではないですか・・・。

しかも、さらに冷静に考えてみると、そもそもビールの文脈で考えているのはビールメーカーのみでは? 最近の飲み物や酒類を見てみても、多様な飲み物が生まれていて、ビールというよりは、ウィスキー、ワイン、焼酎などへの関心が高まっている。関連して言えば、人々のビール離れが顕著になってきたり、飲み会での一杯目が「とりあえず生(ビール)」だったものから「カシスオレンジ」などへ移り「カシス男子」という言葉も生まれてきたり、とっても厳しい状況にあるそうです。この問題解決は中々むずかしそう!!

たかがビール、されどビール。ビールの問題はこのように実は奥が深い。この課題発見では、別にビールの問題を取り上げる必要もなく、対象は、実は、何でもいい。ただ、この対象を選ぶ上での主な基準は、奥が深く、多面な角度から考え、皆で知恵を出し合って考えていかないと解けないという点のみ。人の嗜好・思考・欲求や、組織の癖、今後の社会はどうあるべきか、など人間と社会の基本問題について考えていく必要がありそうです。

「私、ビール飲んだことないから考えられな~い!」と言ってしまいそう。そう、飲んだことも、触ったことも?見たことも?ないであろうこのビール。だからこそ、飲み物であるビールというものをそもそもから考えて、事をはじめていきましょう! 皆さんは、今までにないもので、相手に意味のあるもの(ありそうなもの)を、これから考えていくことが必要になります。だから、「飲んだことがな~い!」は言いっこなしです。皆の知恵を集めれば、思いがけない結論に必ずやたどりつくでしょう!

将来、皆さんはどのような企業・組織に入り、どのような仕事をするかはまだ分かりません。ただ、将来、皆さんは常にこのような課題に直面し、このような課題が突きつけられることになります。ゼミ生全員で協力しながら、全身全霊で考えていきましょう!!

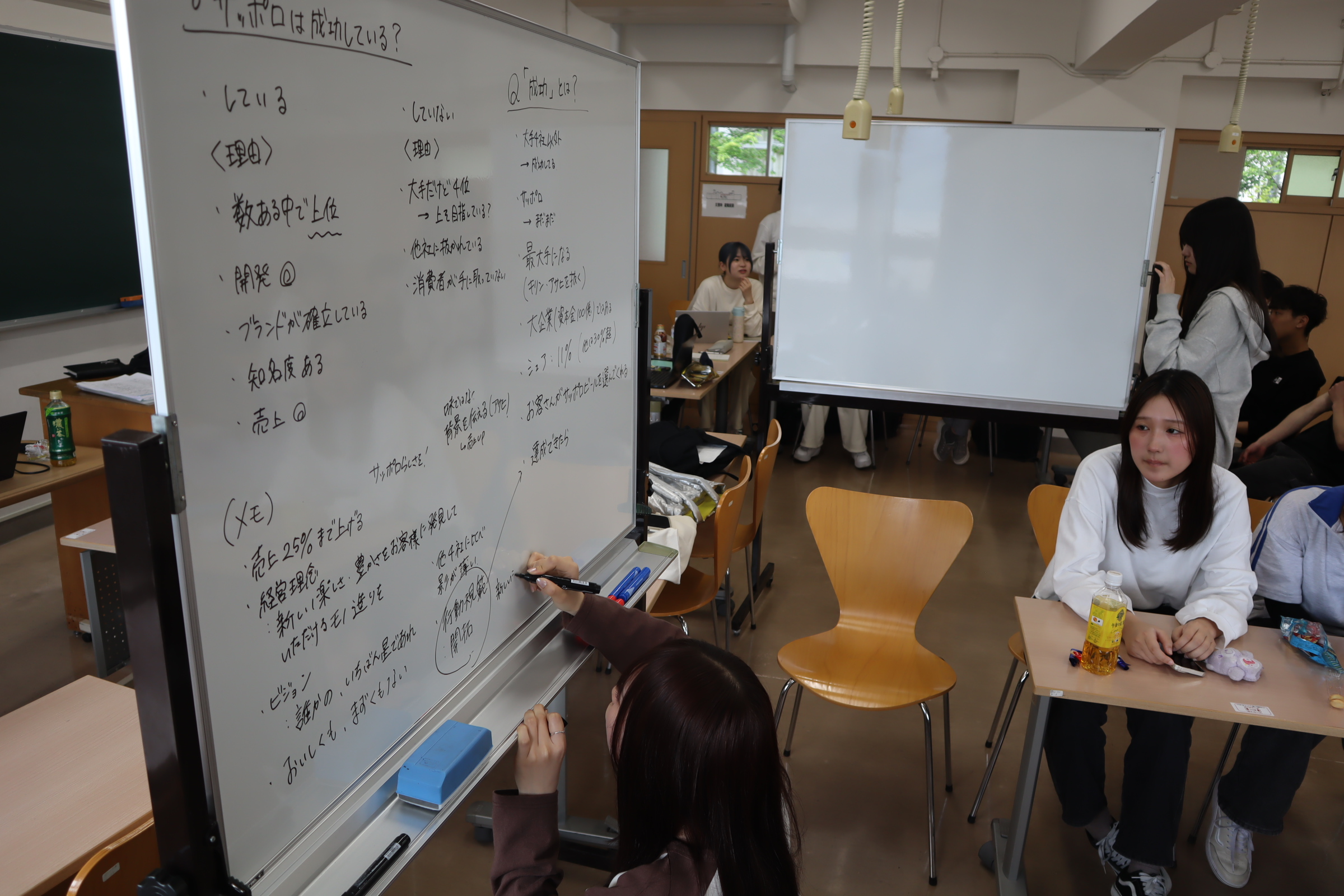

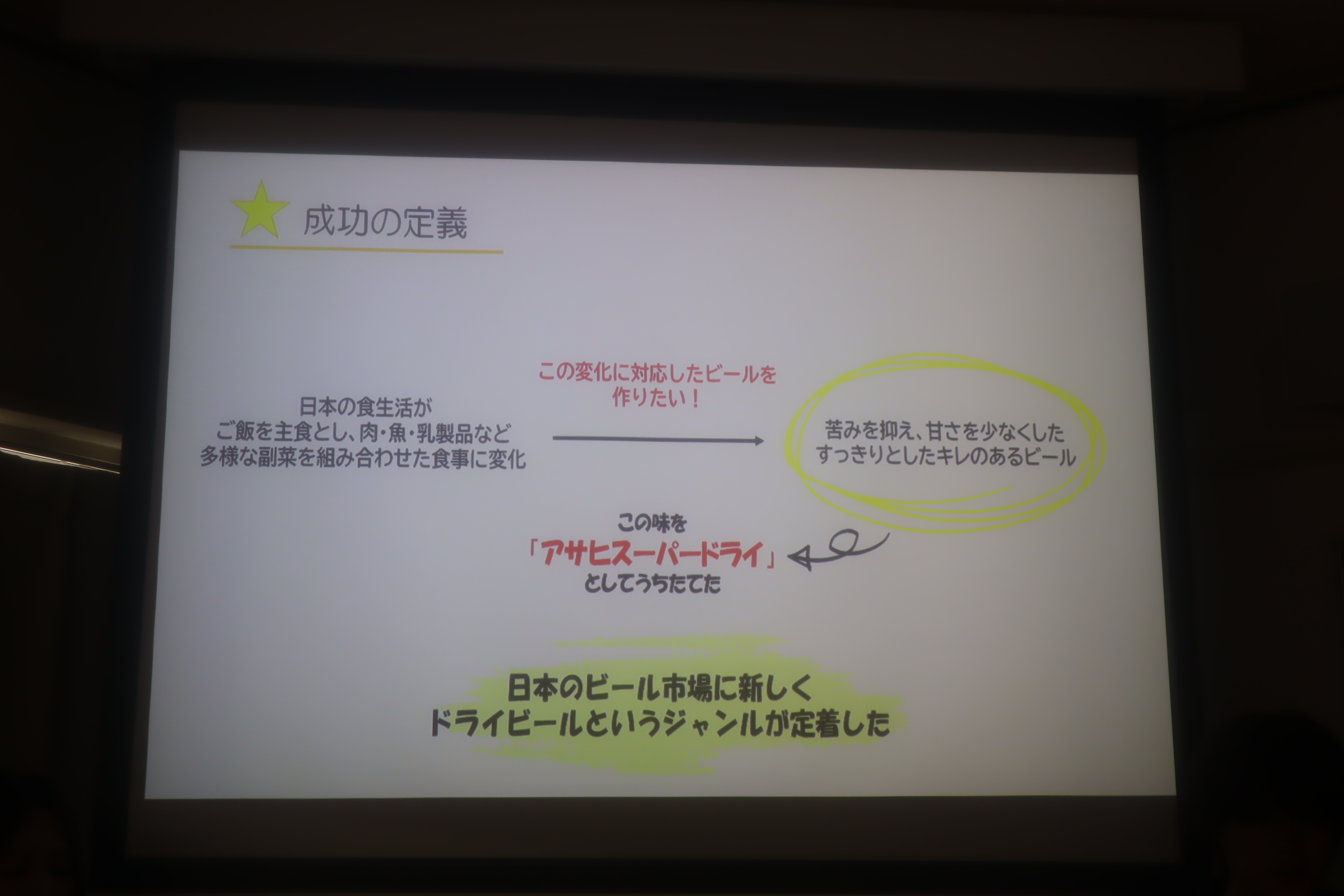

(2)S社は成功していると言えるのかの検討

S社は、業界最大手のような潜在的な価値を掘り起こせているのかどうか、これらが重要になりそうです

コンペ形式でS社は成功しているのか発表会を実施しました

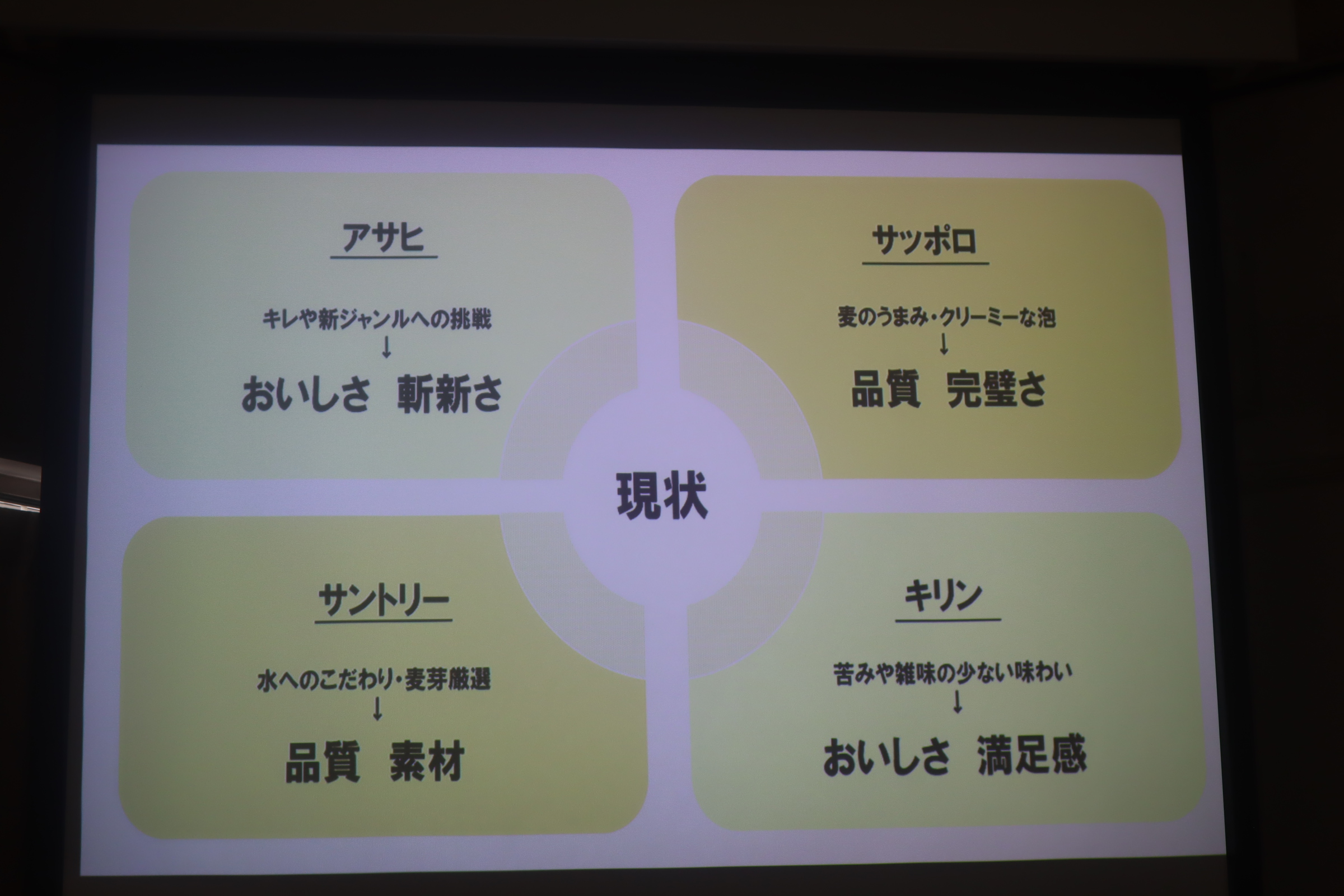

(3)S社の課題は何かの検討

S社のみならず業界全体の現状を丁寧に整理し

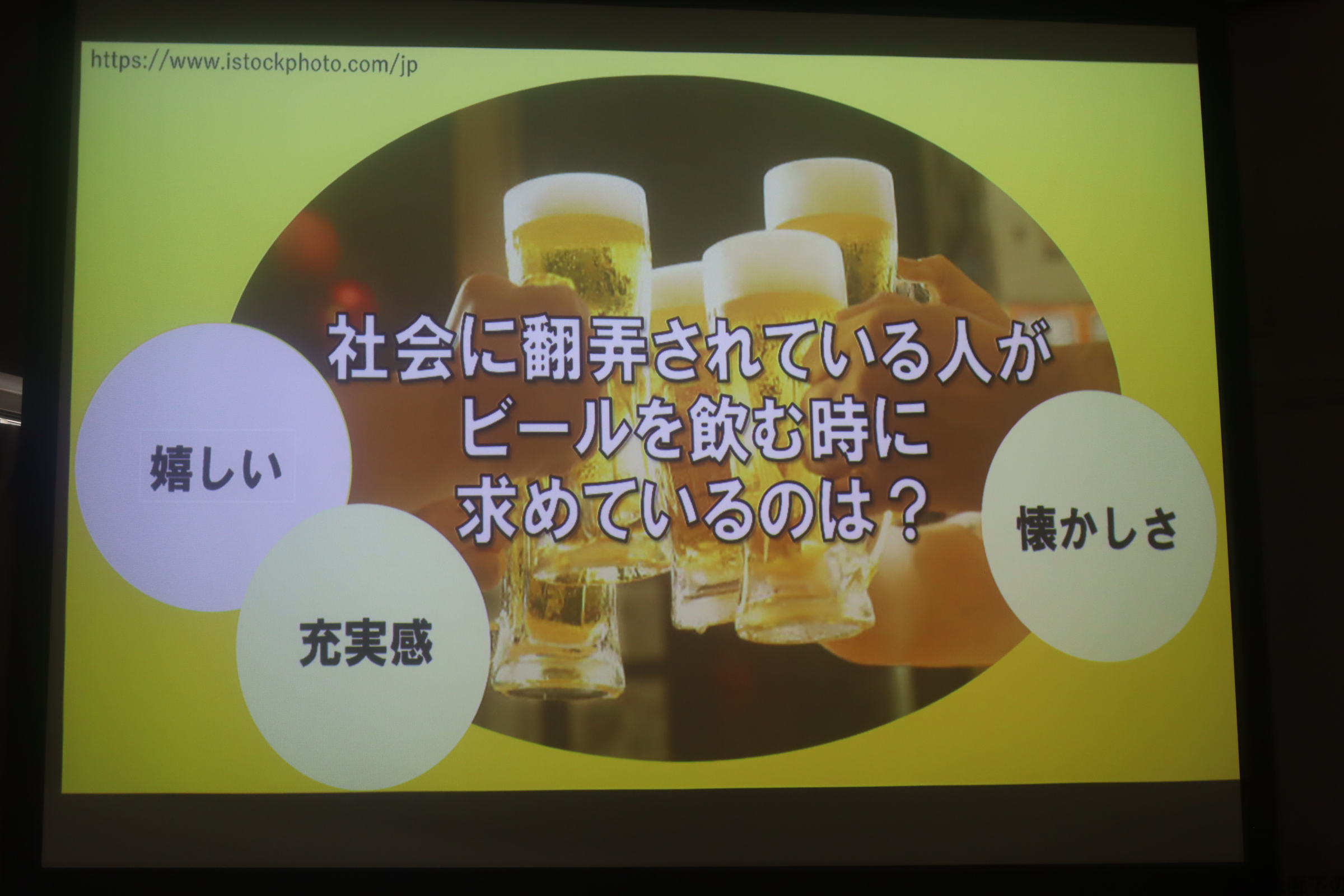

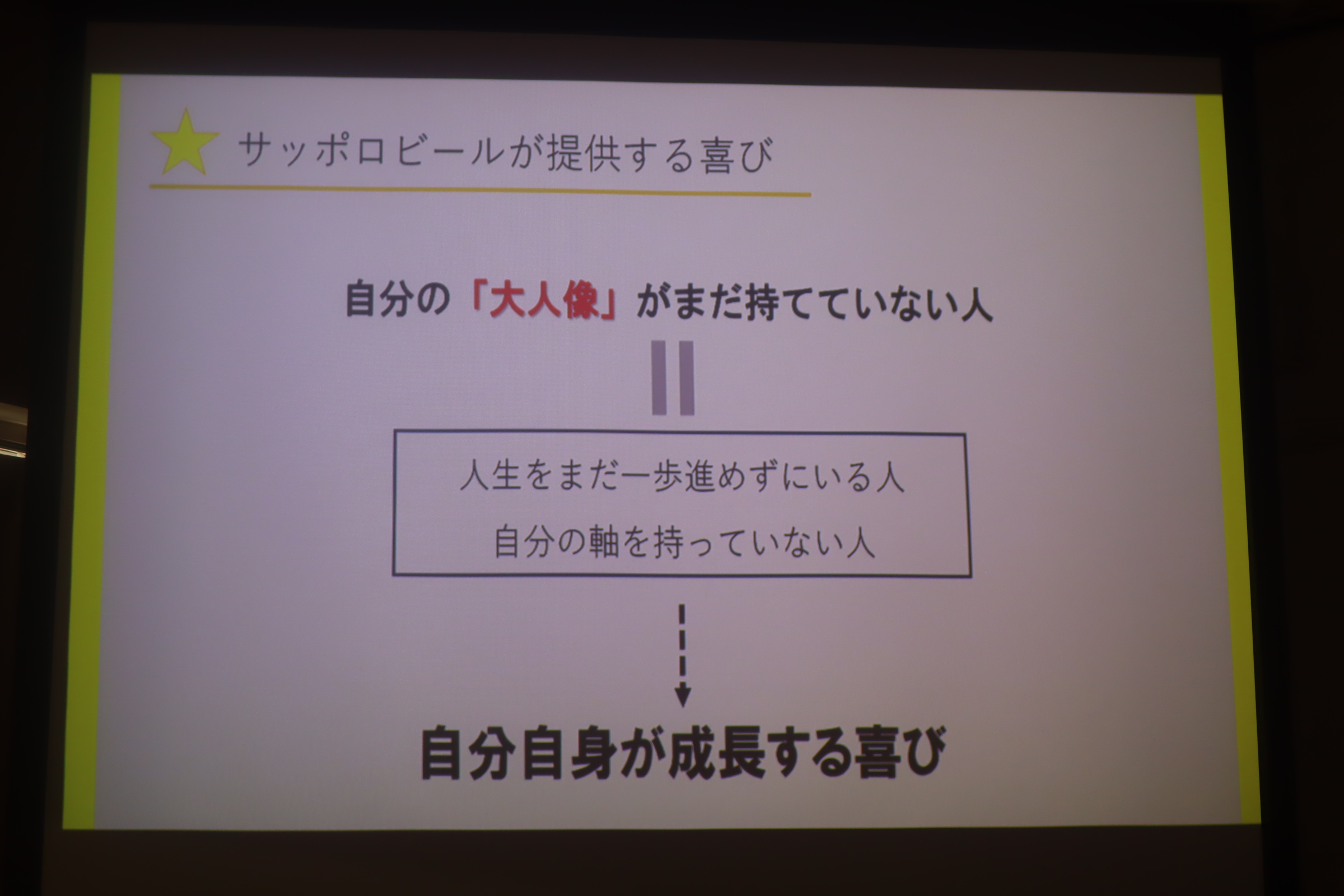

このような人が幸せを感じるとができるものを

S社が重視している「大人」を考え、その人が楽しむことを考えると

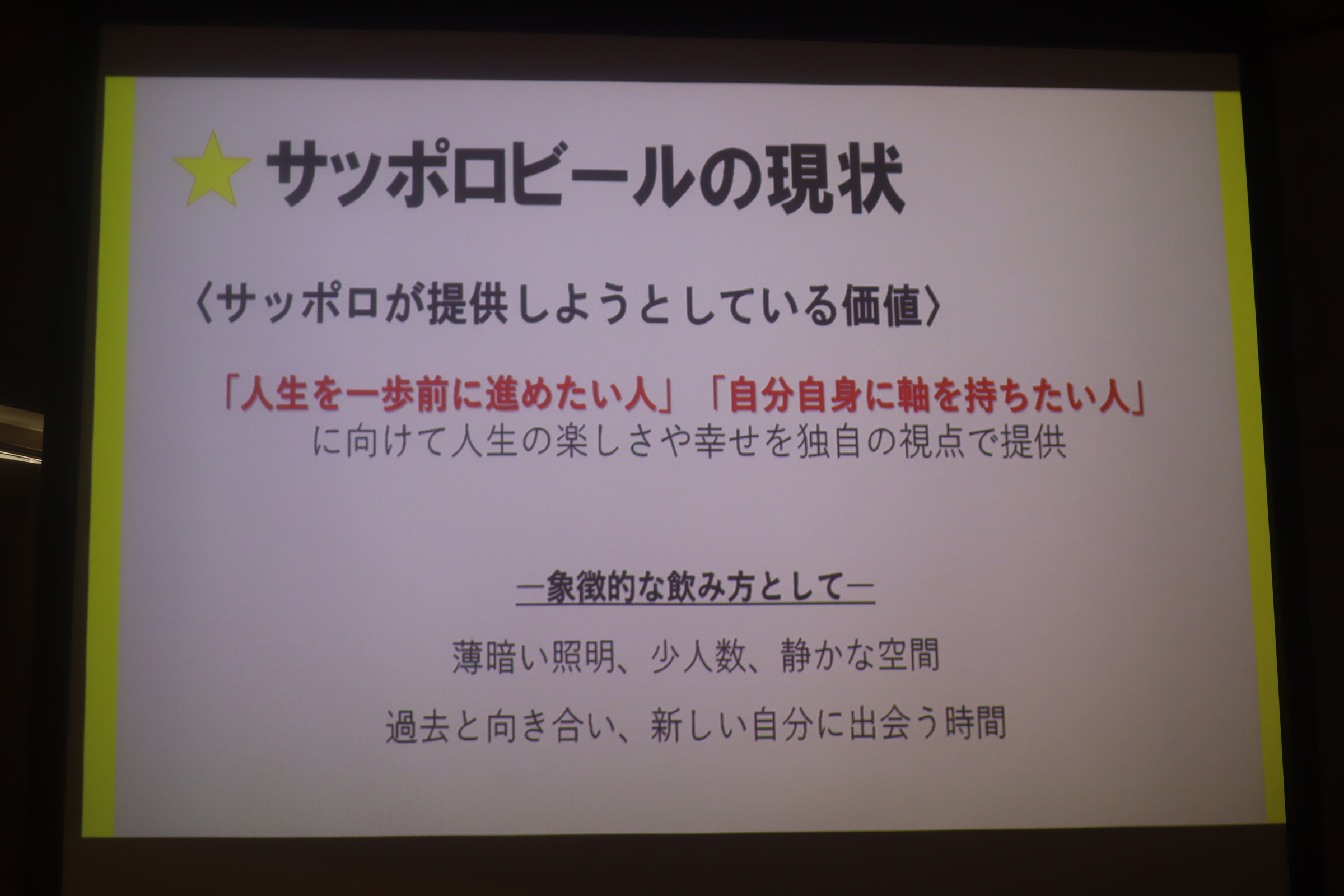

S社の今後の方向性は

コンペ形式でS社の課題発表会を実施しました

(4)コンセプトの定義と商品の考案

S社を代表するリーダーの選任がなされ

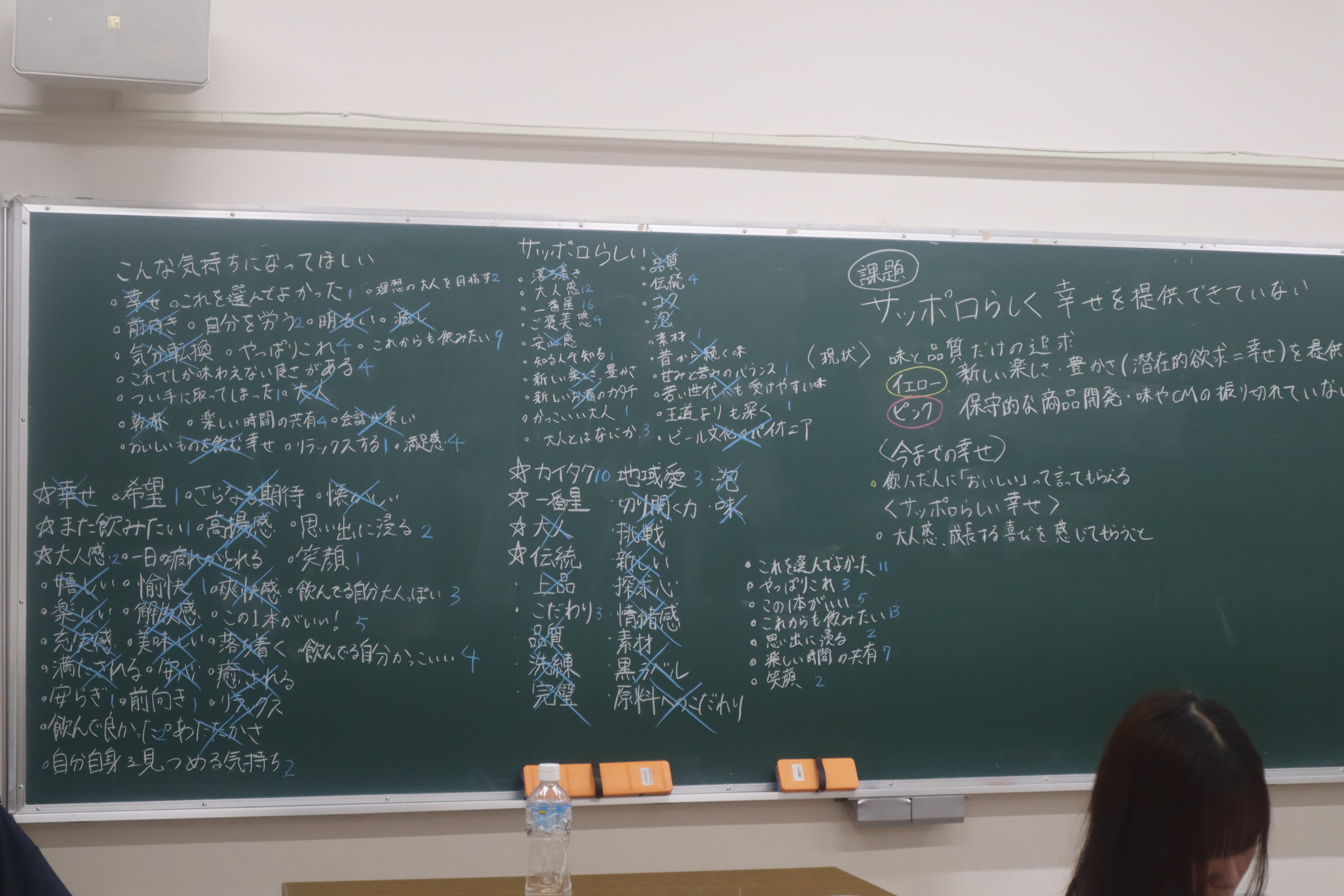

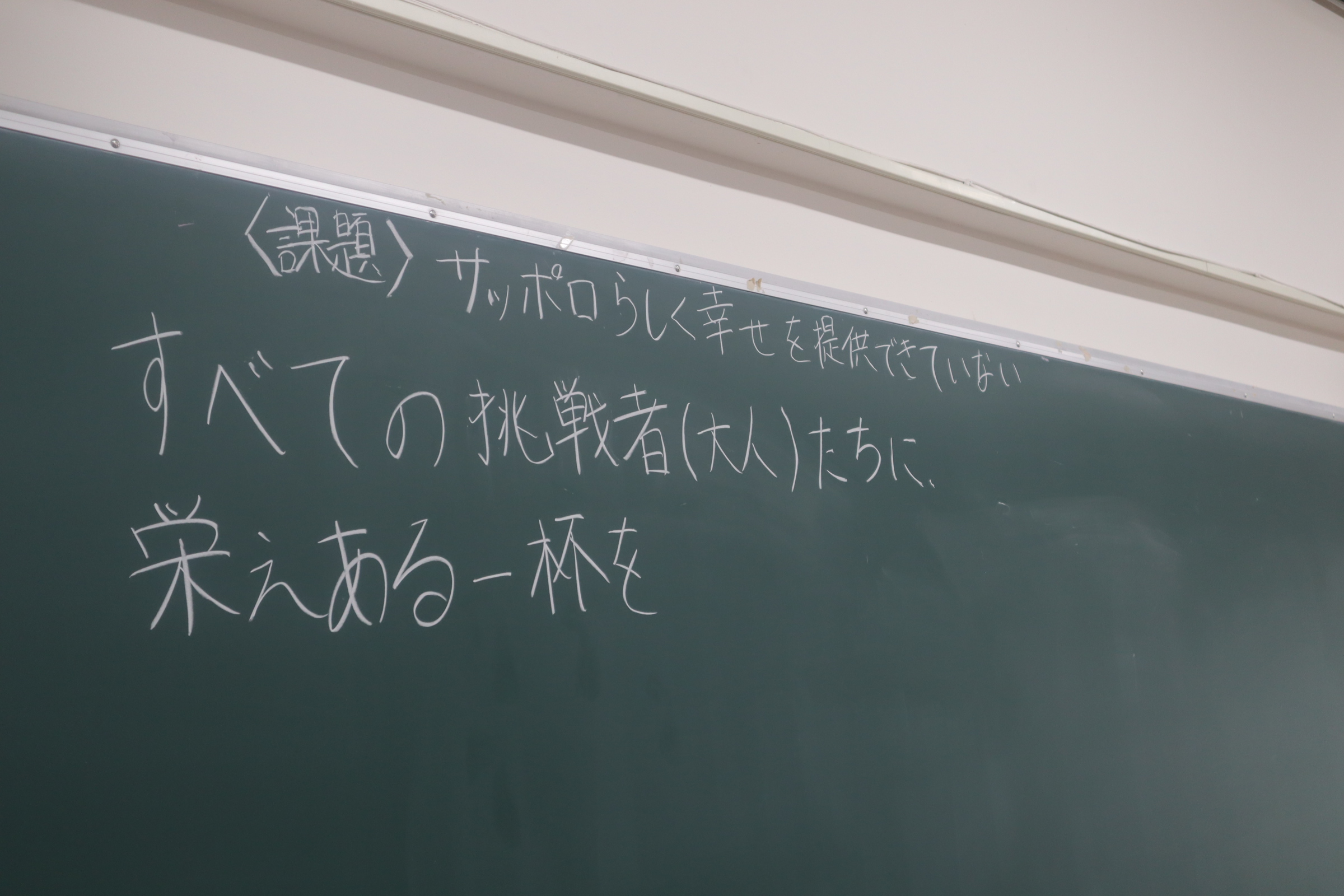

S社の課題を改めて整理し、この課題を解決するコンセプトを考えました

顧客にして欲しい気持ちや、サッポロらしさを考えながら沢山のワードを出し、整理したのがこのコンセプト

このコンセプトを踏まえた各ジャンルの商品考案に入ります。新ジャンルチーム。

ビールジャンルチーム

そして、プレミアムジャンルチーム

これ以降はこんな作業をしながら(昨年の写真から)

商品を考案していきます(昨年の写真から)

関連リンク

教員紹介

教授 / 学部長

森 俊也

モリ シュンヤ

所属

企業情報学部、地域経営学部