地域企業の今後の事業展開を考えつつ、具体的な事業の提案です

発表する姿勢も、

発表を聞く姿勢も真剣です(コメントシートにメモをとり、相手のよい点や課題点を伝えます)。

1.スタートアップの取組みとして地域企業の問題解決に挑戦

大学に入学後において、私たちの生活にとって欠かせない存在の一つとなっているのが、スーパー。入学後間もないゼミの一年生は、このスーパーに焦点を当て、地元企業のT社に着目ながら、今後、どのような事業を展開していけばよいのか、さまざまな角度から検討してきました。

検討の様子については、以下を参照ください。

この問題解決を進めていくときに、会社としての立場だけではなく、競合他社、そして何よりもお客さんや社会の状況を捉えながら考えていく必要がありそうです。ウェブでの情報収集のみならず、企業さんへの訪問、顧客として利用した時の感想などをもとに、多面的な角度より検討を重ねてきました。

Aチーム、Bチームそれぞれの検討をもとに、現況の分析とともに、ありたい姿や目標の特定、現状と目標とのギャップである課題・問題の特定などを行いました。これらの検討をもとに、今後事業を進めていく上でのコンセプトや、このコンセプトを踏まえた形での店舗、商品、サービスなどの具体化がなされました。

2.各チームで検討してきた地域企業の事業の方向について発表し、意見交換を実施

各チームが真剣に検討してきた発表に耳を傾け、それに対して相手チームから質問や意見・コメントが寄せられ、これからを考えていく上でのさらなる課題が特定できました。

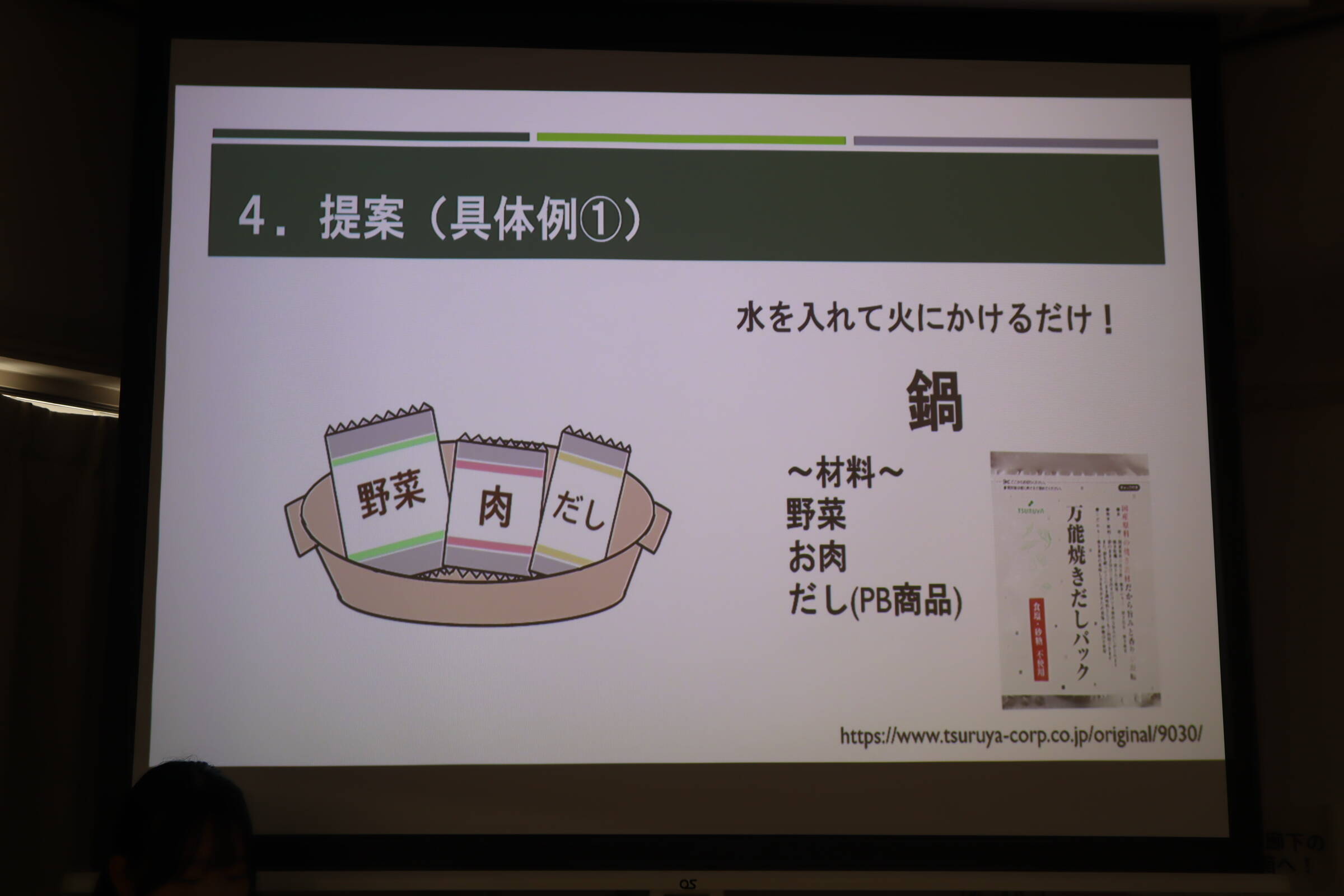

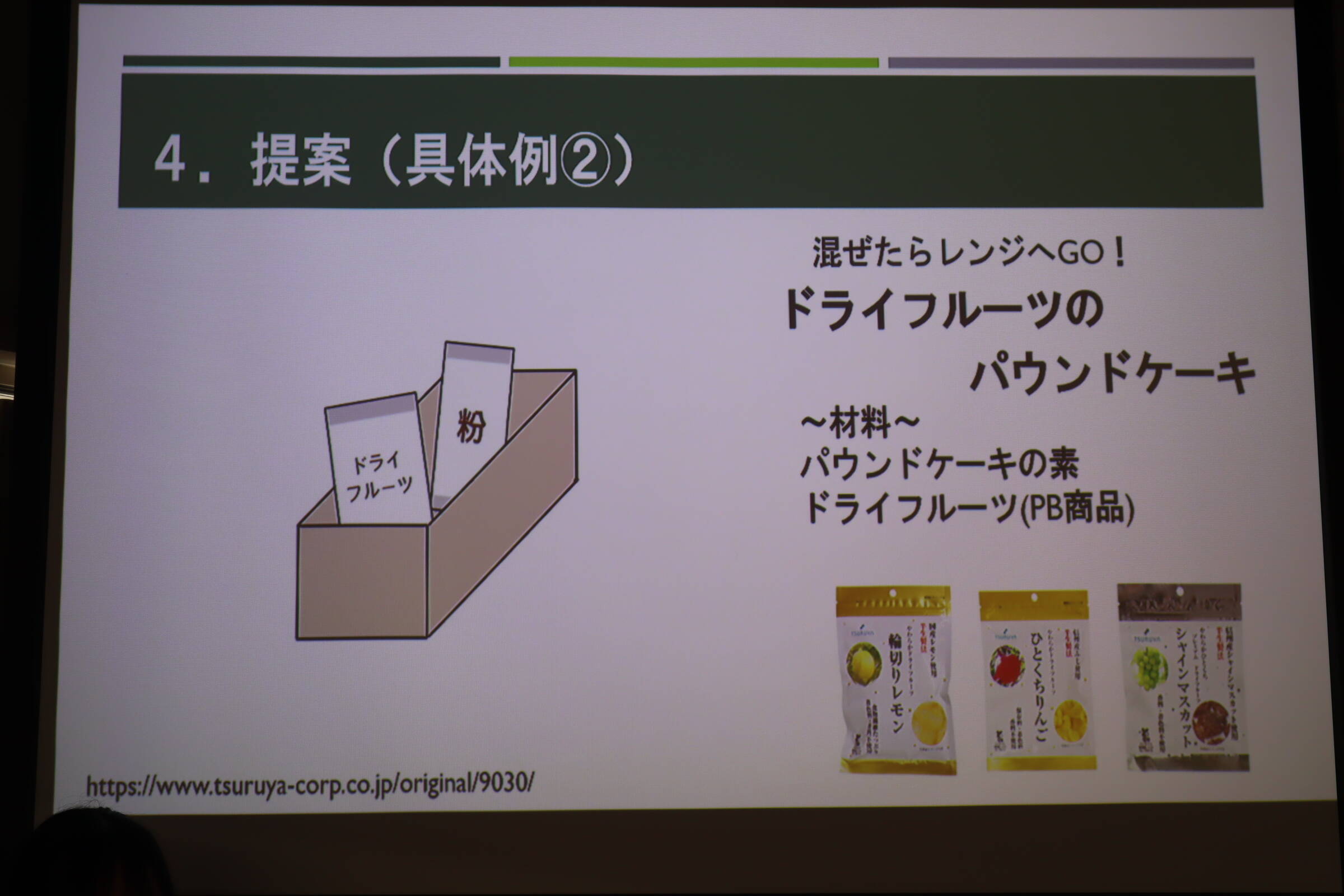

Aチームは、社会の状況やこの会社が注力している取組を踏まえて、今後の方向をこのようにまとめました

このようなプライベートブランドを生み出すことを想定しながら

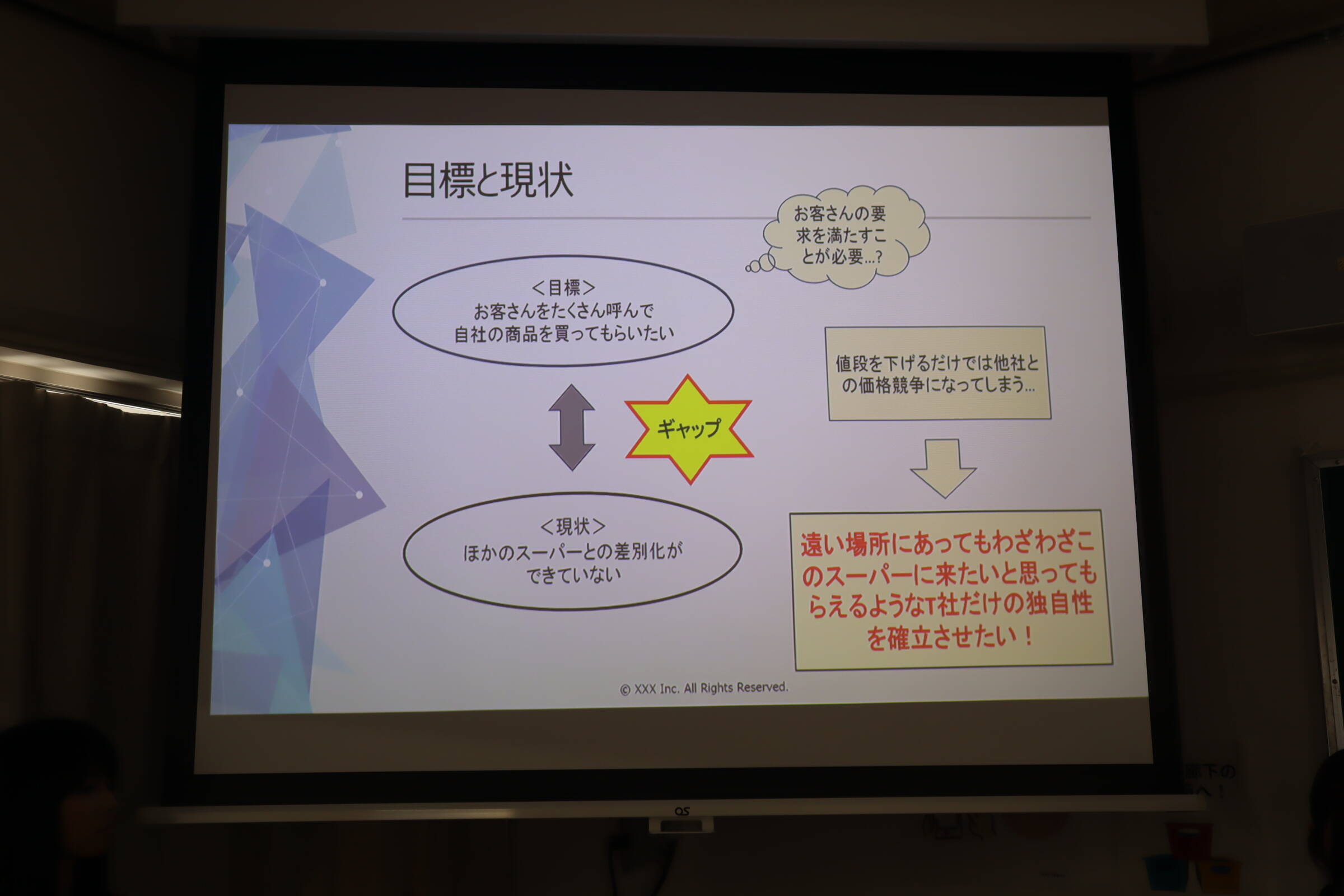

Bチームは、同社の詳細な調査をもとに、現状とありたい姿をこのように整理しました

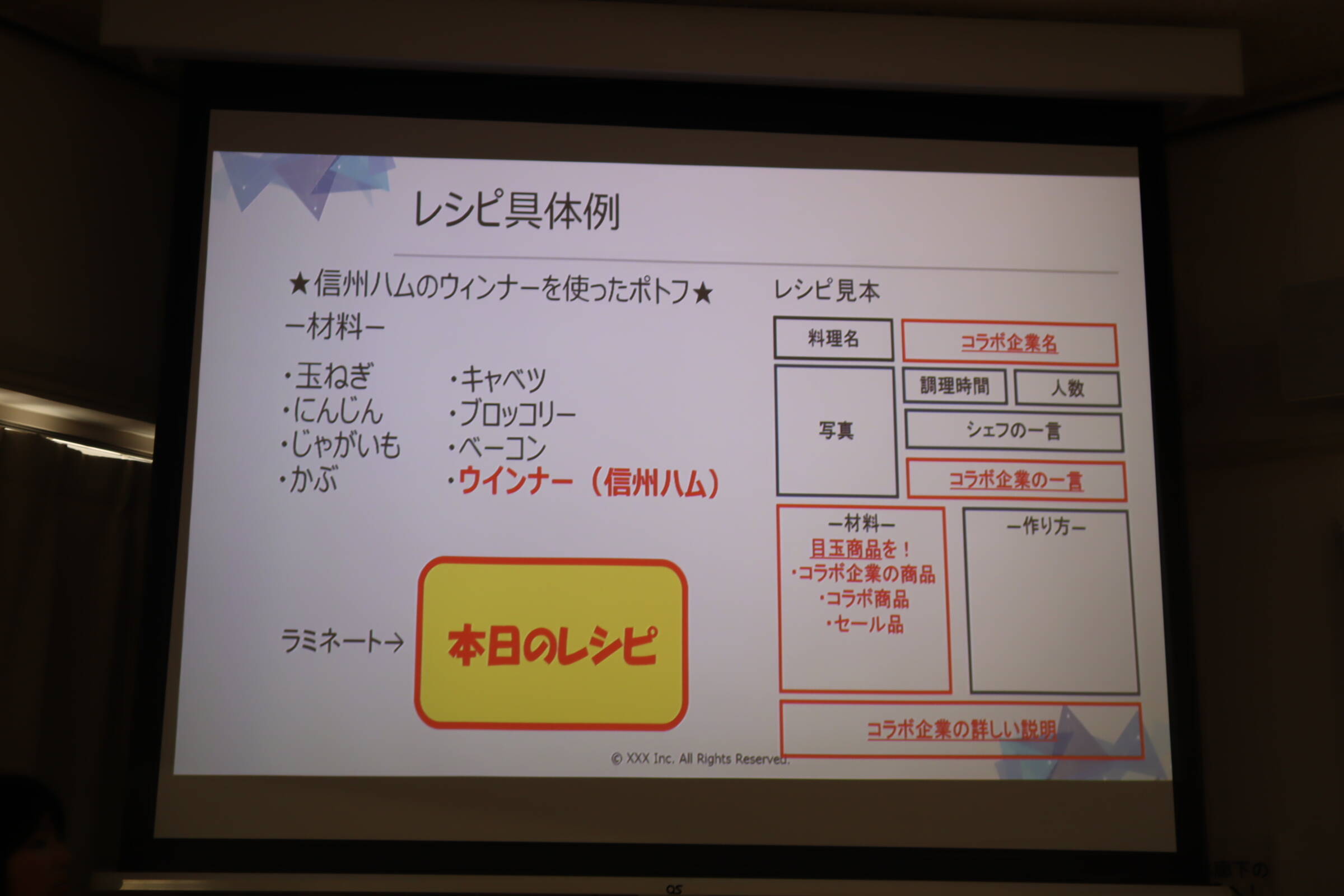

地域企業と連携した地域のスーパーらしい展開を想定します

森ゼミ生は、このような身近で地域の企業の課題発見・問題解決を事始めに、これ以降においては、対象を変えつつ、問題解決活動を進めていくことになります。このスタートアップのプロジェクトでは、問題解決の難しさとともに、やりがいを実感することに至りました。また、問題解決を進めていく際に、目線合わせの重要性や、コミュニケーションや協調性、創造性、論理性などの必要性についても実感するに至っています。これからも問題意識をもちつつ、事を進めていきましょう。

発表においては、緊張しながらも、こんな顧客がいることを劇をまじえて報告し、

発表後の質疑応答では、良い点ともに課題点が伝えられ

これまで検討してきたものを丁寧に根拠も含めて伝えることができました

番外編:発表の順序を決めたのは、この方法!

関連リンク

教員紹介

教授 / 学部長

森 俊也

モリ シュンヤ

所属

企業情報学部、地域経営学部