スーパーはどのような課題をもち、どのような方向に事業を展開した方がいいのか、メンバーの知恵を集めます

高校生活を終え、自身の将来のビジョンやこれからの学びのことを考え、全国各地より信州上田の地に集いました。期待と少々の不安のなかで大学生活もいよいよはじまり、企業情報学部の森ゼミ生は、地域社会や地域企業の課題を捉えて、その課題を解決する取組み(Project Based Learning)を進めています。

スーパーの今後を考えていくときに、これまでの傾向をつかむことが重要になりそうです

意見を出しつつ、それをけん制しつつ、解決の道筋を考えます

この度、研究の対象におくのは、私たちにとってとても身近な「スーパー」。地元のスーパー系の企業は、今後、どのような事業を展開していけばよいのでしょうか。会社としての立場だけではなく、競合他社、そして何よりもお客さんや社会の状況を捉えながら考えていく必要がありそうです。

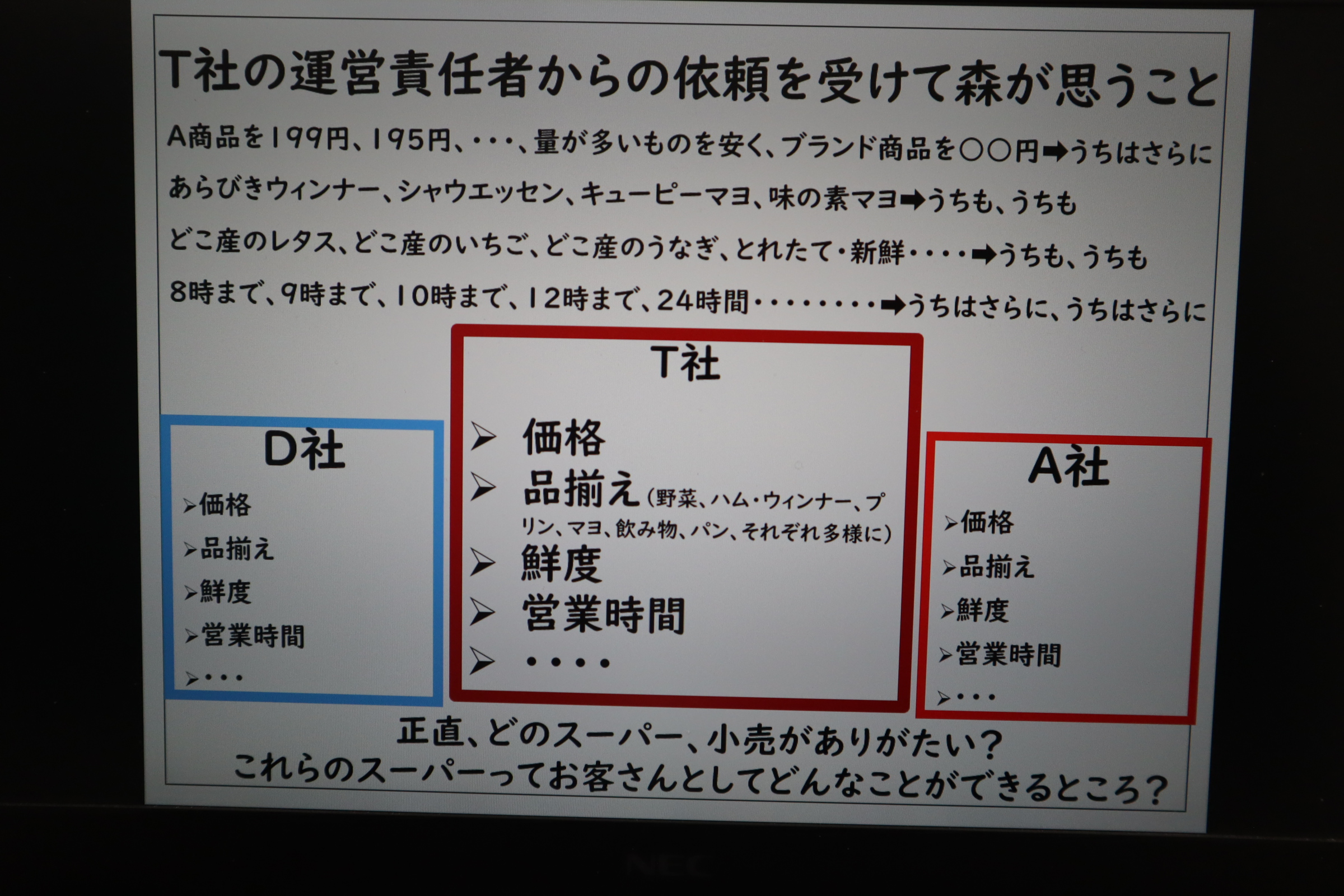

特に、地元の一つのスーパー(T社)に着目し、チラシなどの情報をもとに他社の動向も含めて現状を分析してみると、以下のようなことが分かってきました。

・T社では、地元の食品メーカーとの交渉が成功し、あらびきウィンナーが199円で出すことが可能に!! 客寄せの一つとなるはずだった。他の小売の様子をみると、客寄せどころか、誰も来てくれないかも・・・

・スーパーD社では、な、な、なんと、同じウィンナーを二個で破格の値段に。こんなことをされたら、うちの価格帯では目玉になりません!

・しかも、ドラッグストアA社では、メジャーブランドのシャウエッセンを、T社のあらびきウィンナーと同価格に!

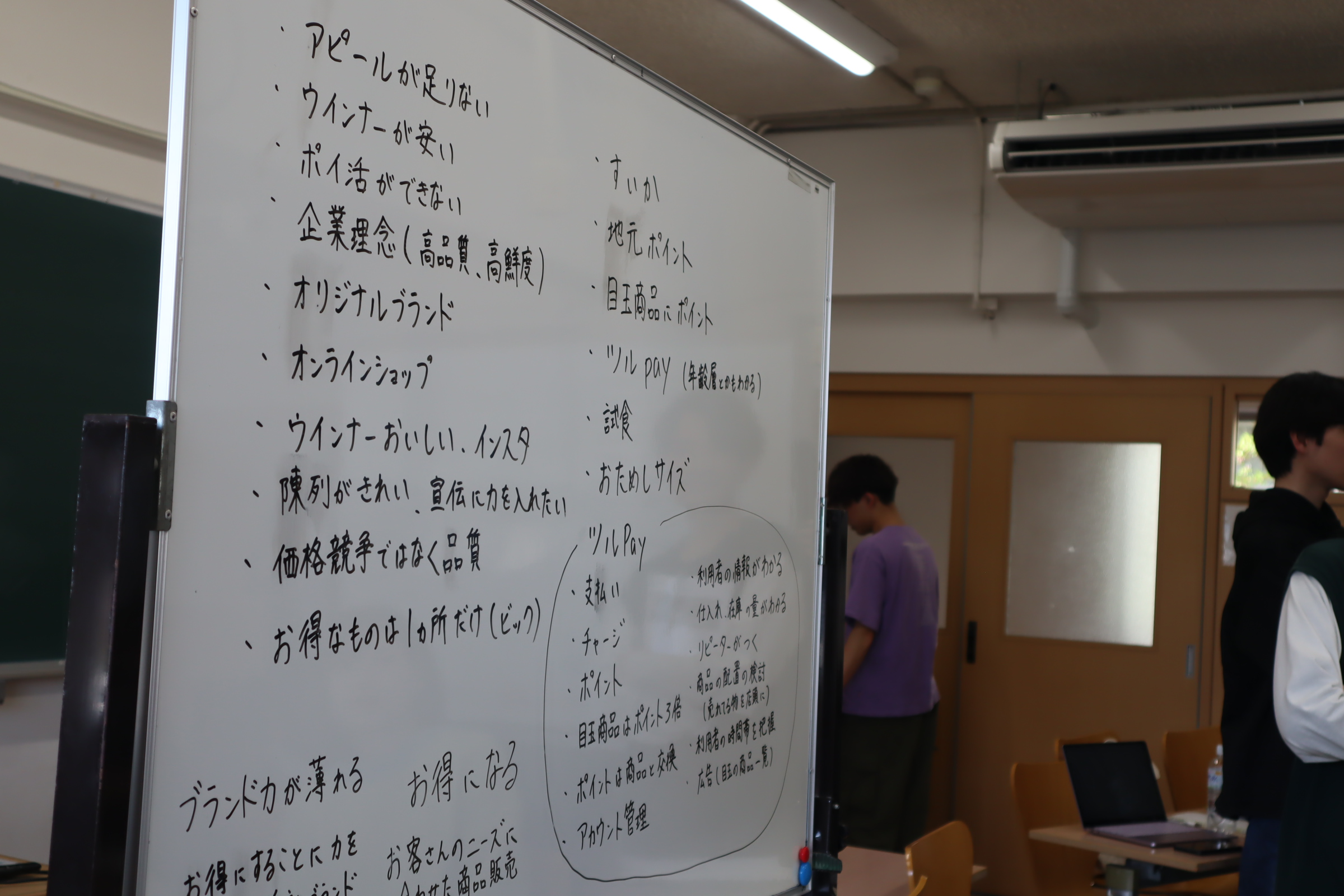

書記が意見をまとめつつ、今後の展開を考える論点を整理します

これらの現状を捉えつつ、今後のありたい姿(目標)や、現状とのギャップである、問題(課題)ととらえ、その課題をどのようなコンセプト(方針)を立てて解決していくのでしょうか。

森ゼミ生は2チームに分かれ、それぞれが課題を挙げつつ、議論を深めました。そこでは、1)ありたい姿をどのような視点で明らかにするのか(価格やお得、利便性が高い、新鮮・鮮度がいいという視点で大丈夫か)や、2)皆と目線合わせをしながら皆の知恵を集めることが必要となること(それぞれから幾つかの課題は出されるものの、目標があってはじめて課題となるため、目標を皆の共通のものにする必要があること)、さらには、3)どのような新しさを打ち出していけばいいのか(どうしても、これまでの延長線上での新しさを考えてしまうこと)、等を考えたり、痛感することになりました。

セラピー、むこしチームの検討の様子

はるこチームの検討の様子

データをもとに自身なりに考え、意見をまとめ

皆で意見交換しながら、事業の方向性を探ります

いい視点でポイントが整理されてきました

再来週の発表が楽しみです

これらの検討は、さまざまな視点で考えることが必要となりそうです。

これらの検討した成果(コンセプトや店舗、商品、サービスなど)については、運営責任者の方に2週間後に提案・発表することになります。皆の知恵を集めながら、地元のスーパー系の企業の事業の方向を考え、課題発見・問題解決を進めていきましょう。

関連リンク

教員紹介

教授 / 学部長

森 俊也

モリ シュンヤ

所属

企業情報学部、地域経営学部