竹育教室「作って遊ぼう」(坂城町講座&長野大学地域公開イベント)を開催(2025.7.13)

坂城町の小学校(坂城・村上・南条)と上田市の小学校(中塩田・東塩田・塩田西)の児童・その兄弟姉妹の未就学児・保護者を対象に、竹育教室「作って遊ぼう」を坂城町講座&長野大学地域公開イベントとして開催しました。坂城町からは子供11名・大人10名、上田市からは子供15名・大人13名、長野大学からは学生17名・教員1名(総勢68名)が参加しました。

長野大学の里山林「恵みの森」で地域公開イベントが開催されたのは、2019年11月30日に開催された森博士教室「堆肥づくり」ぶり。新型コロナの影響で地域公開イベントを開催できない期間が続きましたが、今回、復活イベントとして竹育教室を開催することができました。

里山再生学ゼミ(高橋一秋ゼミ)の学生が企画を一から作り上げ、準備を進めてきた結果、イベントを成功へと導くことができました。

竹育教室「作って遊ぼう」のプログラムは、以下の通りです。

9:00 1. はじめに

9:10 2. 水でっぽうづくり

10:15 3. 水でっぽうあそび(うでだめし/めざせ!ヒットマン)

11:15 4. 竹をまなぶ(竹林地図クイズ/竹林レクチャー)

11:30 5. ふりかえり

11:50 6. カブトムシかんさつ

1. はじめに

欠席者は保護者1名だけ。予定通り、26名の子ども達とその保護者さんが集まりました。

受付

竹育教室「作って遊ぼう」スタート!

2. 水でっぽうづくり

○水でっぽうクイズ

子ども達は、まず「水でっぽうクイズ」に挑戦しました。水でっぽうの筒がどのような形(長さ・太さ)をしていれば、水がたくさん入るのかを考えました。また、筒の先端から水が出る穴がどのような大きさ(大・小)をしていれば、水が遠くまで飛ぶのか、水の勢い(パワー)があるのかを考えました。

「水でっぽうクイズ」スタート!

「水でっぽうクイズ」を解く

○どんな水でっぽうを作るか考えよう!(水でっぽうの設計)

次に、「どんな水でっぽうを作るか考えよう!」、つまり自分が作る水でっぽうの設計を行いました。まず考えるのは、水でっぽうの性能。「入る水の量」「水の飛ぶ距離」「水のパワー」の3つの性能のうち、どの性能を高めたいかを考えました。例えば、「水の飛ぶ距離」の性能を高めたい場合は、3段階のレベル(レベル1~3)の中から、「3」を選びます。次に考えるのは、水でっぽうの形。自分が理想とする水でっぽうを作るためには、「筒の形(長さ・太さ)」と「水の出る穴の大きさ(大・中・小)」をどうすればいいのかを考えました。

「どんな水でっぽうを作るか考えよう!」スタート!

入る水の量、水の飛ぶ距離、水のパワーを考える

筒の長さ・太さ、水の出る穴の大きさを考える

上手く設計できたかな?

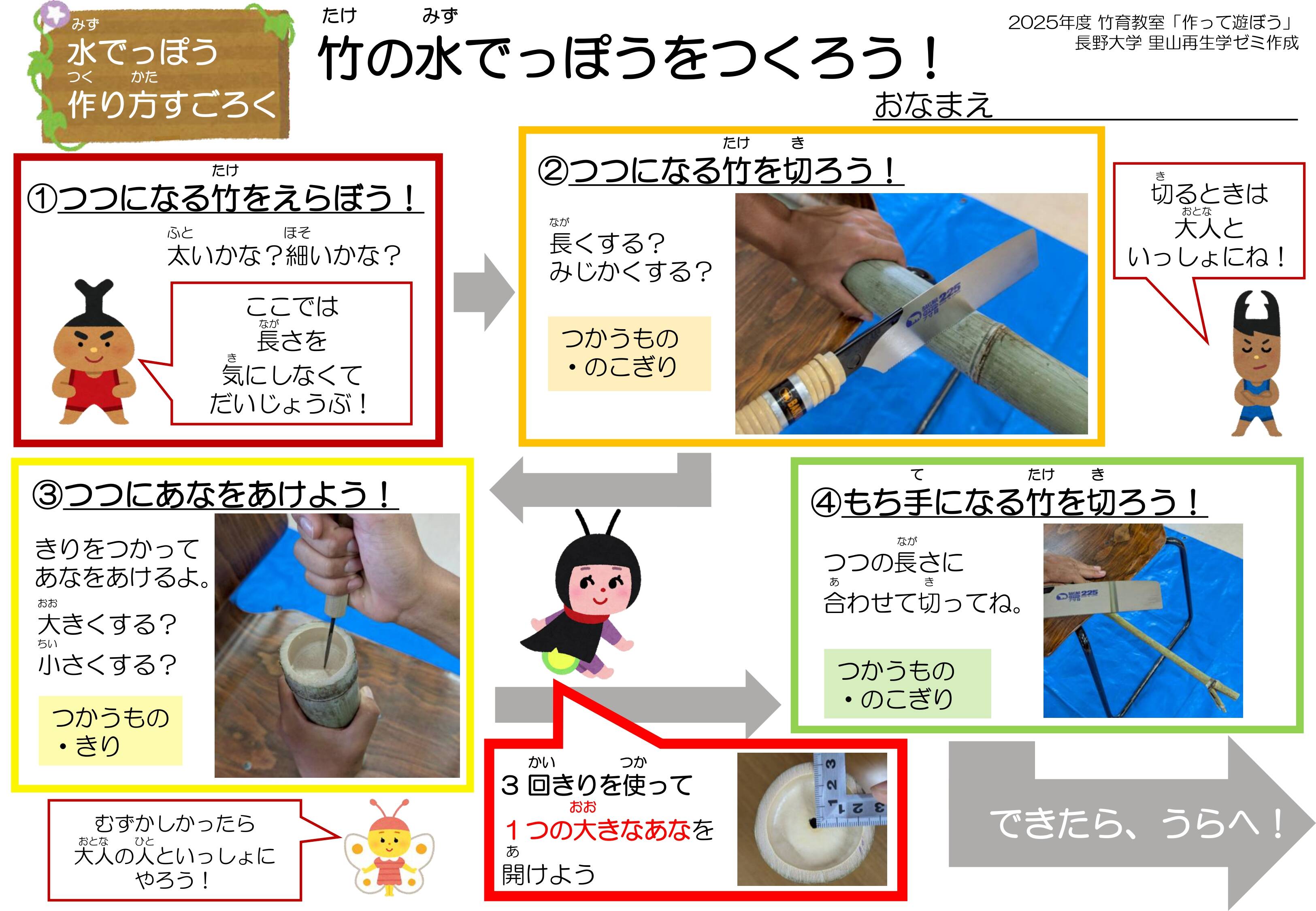

○水でっぽう 作り方すごろく(竹水でっぽう作り方マニュアル)の説明

次に、水でっぽうの作り方を「すごろく」形式で説明しました。

「水でっぽう 作り方すごろく」スタート!

水の出る穴の大きさは5mmがベスト

水でっぽう 作り方すごろく(竹水でっぽう作り方マニュアル)

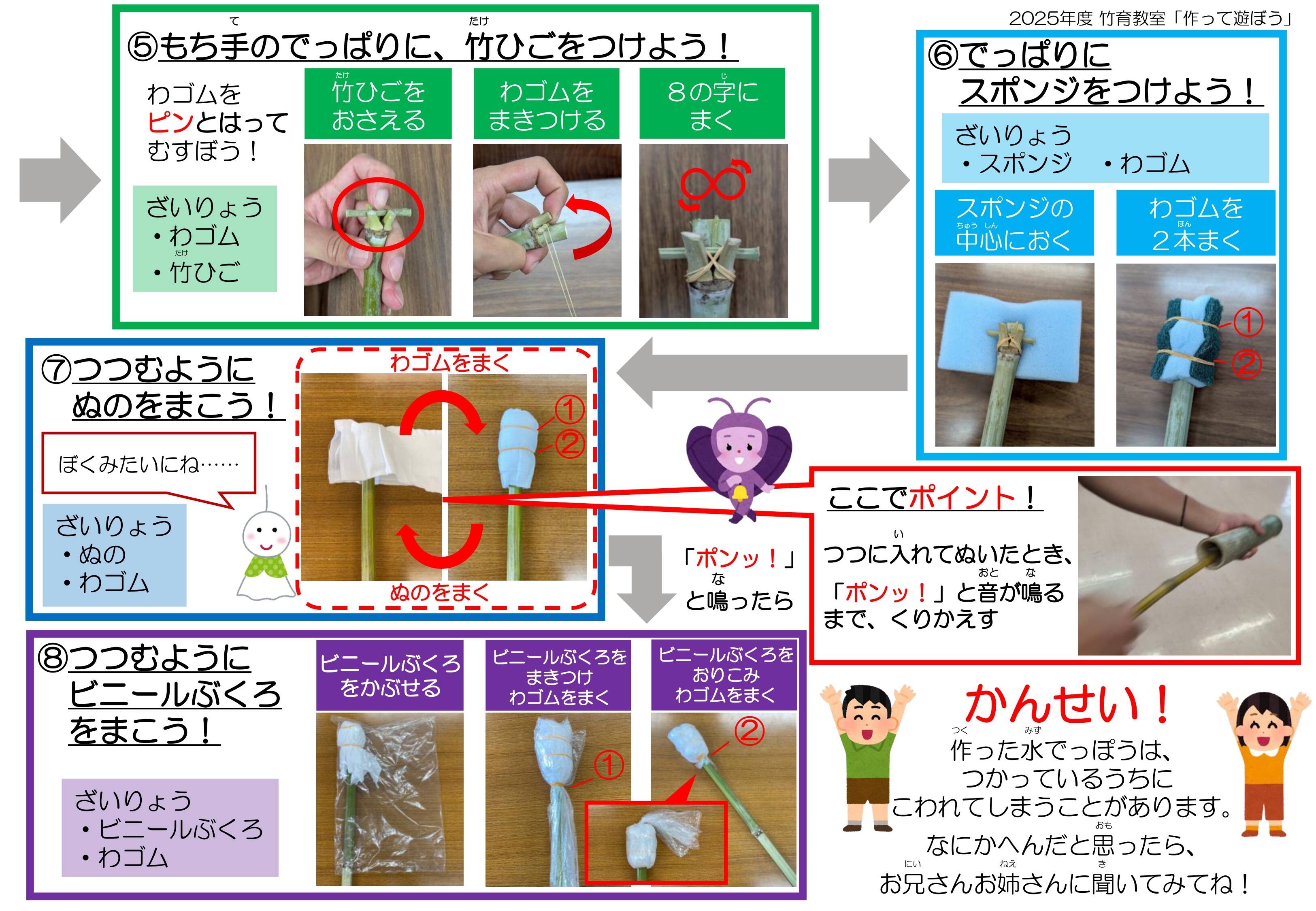

○水でっぽうづくり

いよいよ、水でっぽうづくり!「水でっぽう 作り方すごろく(竹水でっぽう作り方マニュアル)」を見ながら、学生のお兄さん・お願いさんに教えてもらいながら、オリジナルの水でっぽうを作りました。保護者の皆さんも、大活躍でした!

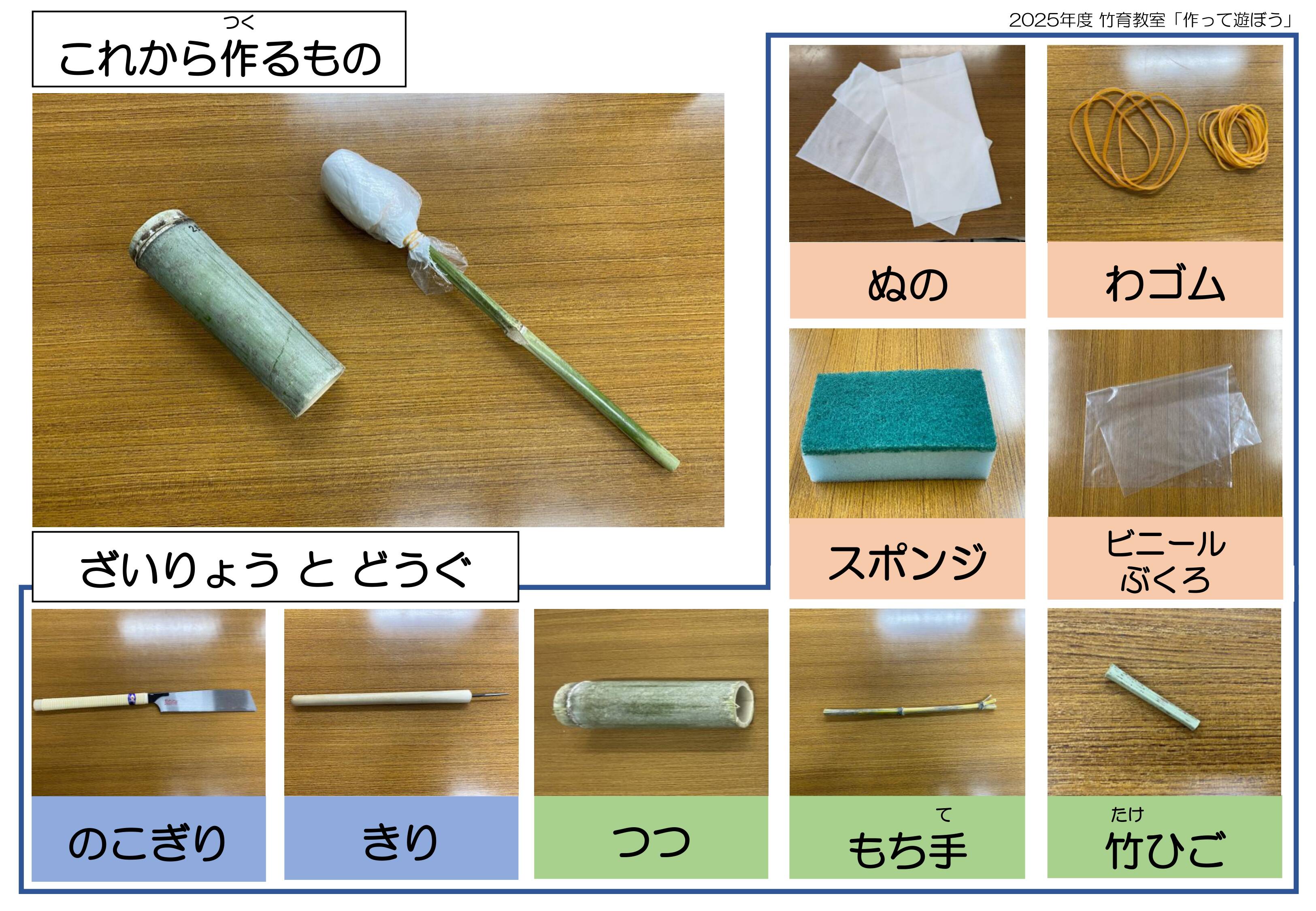

水でっぽうの筒は4タイプ(太い・長い、太い・短い、細い・長い、細い・短い)

持ち手に付ける竹ヒゴ

スポンジ、布、ビニール袋、輪ゴム

道具類(ノコギリ、キリ、ハサミ)

竹を切って、筒を作る

筒の先端に水の出る穴を開ける

持ち手に竹ヒゴを付ける

持ち手の先にスポンジと布を巻き付ける

筒に持ち手の布部分が入るか確かめる

持ち手の布部分にビニール袋を被せる

完成した水でっぽう

全て自分で作りました!

3. 水でっぽうあそび

待ちに待った、水でっぽうあそび!自分で作った水でっぽうで、2つの遊びを楽しみました。遊びは、「未就学児の部」「1年生・2年生の部」「3年生~5年生の部」に分かれて行いました。

○うでだめし

「うでだめし」という遊びは、個人戦。まず、「とおくへとばそう!」という遊びで、自分が作った水でっぽうが、どのくらい遠くまで水が飛ぶのかを確かめました。

ルール説明

デモンストレーション

未就学児の部

1年生・2年生の部

3年生~5年生の部(動画)

次に、「まとをたおそう!」という遊びで、倒れやすさの違う「3つの的」を全て倒せるかどうかにチャレンジしまた。

「うでだめし」「まとをたおそう!」の2つの遊びで、水でっぽうの3つの性能(入る水の量・水の飛ぶ距離・水のパワー)のうち、「水の飛ぶ距離」と「水のパワー」について、自分の水でっぽうの性能を確かめることができました。

ルール説明

的の準備

未就学児の部

3年生~5年生の部

1年生・2年生の部(動画)

○めざせ!ヒットマン

「めざせ!ヒットマン」という遊びは、チーム戦。この遊びの「的」は学生。学生4人の上半身に水を当てられれば、小学生の勝ち。遊びは、「未就学児の部」「1年生・2年生の部」「3年生~5年生の部」に分かれて行いました。

ルール説明

スタンバイOK!

未就学児の部の学生は歩けない

1年生・2年生の部

1年生~5年生の部の学生は動いてもいい

勝ち抜いた学生達

3年生~5年生の部(動画)

記念写真(子ども達と学生達)

記念写真(全員)

4. 竹をまなぶ

○水でっぽうを作った竹の種類は?クイズ

水でっぽうを作った竹の種類(淡竹・真竹・孟宗竹)を当てるクイズを行いました。正解は淡竹。

水でっぽうを作った竹の種類は?

正解は、淡竹

○竹林地図クイズ

自分達が暮している「まち」のどこに竹林があるのかを当てるクイズを行いました。クイズは、坂城町と上田市で別れ、さらに「未就学児、1年生・2年生の部」「3年生~5年生の部」「保護者の部」に分かれて行いました。全部で6チーム。

坂城町の未就学児、1年生・2年生の部

坂城町の3年生~5年生の部

坂城町の保護者の部

上田市の未就学児、1年生・2年生の部

上田市の3年生~5年生の部

上田市の保護者の部

坂城町の正解を発表!

上田市塩田平の正解を発表!

上田市の3年生~5年生の部は、9か所の竹林のうち、6か所が正解でトップ!(動画)

○竹林レクチャー

竹林が放棄されている理由(竹で作られたものを使わなくなった、竹林を整備する人が少なくなった)、放棄された竹林がもたらす問題(家・道・畑を壊してしまう、生き物が棲めなくなってしまう)、竹で作られた伝統的なおもちゃ(竹トンボ・竹ぼっくり・竹馬・竹でっぽう)や生活用品(流しそうめんの竹、竹のとうろう、竹がき、竹ぐし)について学びました。

竹林が放棄される理由とは?

竹で作られた伝統的なおもちゃとは?

5. ふりかえり

○水でっぽうクイズ

はじめにやった「水でっぽうクイズ」をもう一度やりました。自分が作った水でっぽうを使って、「うでだめし」や「めざせ!ヒットマン」の遊びをやってみて、あるいはお友達の水でっぽうを見てみて、クイズの答えは変わったでしょうか。「入る水の量」が多かった筒は長い?短い?あるいは太い?細い?「水の飛ぶ距離」が長いのは水の出る穴が大きい?小さい?「水のパワー」が強いのは水の出る穴が大きい?小さい?について、もう一度、考えました。さて、水でっぽうを使って遊んだ経験を通じて、何を学び取ったでしょうか?

2回目の「水でっぽうクイズ」

○どんな水でっぽうが作れたか考えよう!(水でっぽうの評価)

次に、「どんな水でっぽうが作れたか考えよう!」、つまり自分が作った水でっぽうの評価を行いました。自分の作った水でっぽうの「入る水の量」「水の飛ぶ距離」「水のパワー」の3つの性能が、3段階のレベル(レベル1~3)のうち、どのレベルだったかを考えました。また、自分の作った水でっぽうの絵も描きました。

どんな水でっぽうが作れたか考えよう!

○振り返り学習とアンケート

子ども達は「学習シート」を使った振り返り学習を行いました。保護者の皆さんには「アンケート」に答えていただきました。

振り返り学習とアンケート

6. カブトムシかんさつ

最後に、長野大学の里山林「恵みの森」に行って、カブトムシの観察と採集を行いました。

落ち葉の堆肥場でカブトムシを探す

カブトムシのオスとメスを捕まえた!

イベント終了!

里山再生学ゼミの13名と「森・川・里の恵みクリエイター養成講座」の受講生の5名は、コアメンバー6名(福田らら・野中皓世・齊藤直・松澤丈博・田中来実・関凛凪)を中心に、1か月半をかけて準備を重ね、イベント当日を迎えました。妥協せずに、君たちの頑張りとチームワークで、最後までとことんやり抜きました。コロナ後の記念すべき復活イベントになりました。本当にお疲れ様でした。

集合写真

お礼

おかげさまで、学生達は、竹育教室の企画・運営の体験を通じて、多くのことを学び、将来、社会人に求められる企画力や実践力を身につけることができました。「5. ふりかえり」の時間では、参加者さんに「振り返り学習シート」や「振り返りアンケート」への回答にご協力いただきました。これらの回答を今後分析し、卒業論文や学術雑誌への投稿論文としてまとめられ、社会に発信する予定です。竹育教室にご参加いただいた坂城町の小学校(坂城・村上・南条)と上田市の小学校(中塩田・東塩田・塩田西)の児童・その兄弟姉妹の未就学児・保護者の皆さんには、この場をお借りして、お礼申し上げます。

関連ページ

里山再生学ゼミ(高橋一秋ゼミ)とは

研究テーマ:里地里山を生息・生育地とする動植物の生態を解き明かし、生態系サービスを地域に活かす

里山再生学ゼミ(高橋一秋ゼミ)では、生態学の視点から、里地里山を生息・生育地とする動植物の生態を解き明かし、生物多様性の保全や再生に寄与する研究を行っています。また、里地里山の生態系サービスを地域社会の持続的発展に役立てるためのアイデアを産み出し、それを具現化するための手法の開発と実践を目指します。これらの研究成果を活用して、環境教育学の視点から、環境問題の解決に役立つ環境教育プログラムやESD(持続可能な開発のための教育Education for Sustainable Development)プログラムの開発と実践にも取り組んでいます。

2026年4月から、環境ツーリズム学部と企業情報学部の再編による「地域経営学部」が開設されます。それに伴って、里山再生学ゼミ(高橋一秋ゼミ)は「地域経営学部、地域サステイナビリティコース・環境ツーリズム領域」に移ります。研究テーマは変わることなく継続し、これまで以上に、新たな価値を創造しつつ、サステイナブルな(持続可能な)地域社会の実現を目指します。

<研究分野>

動植物生態分野:生態学をベースに里地里山の動植物の生態を明らかにし、保全策を提案します。また、保全策を実施し、里地里山の再生・保全に貢献します。

環境教育分野:里地里山の動植物の生態や特徴を学ぶプログラムや教材を開発・実施し、その学習成果を評価します。これによって、次世代を担う人材の育成に貢献します。

エコツーリズム分野:里地里山の動植物や生態系サービスを題材としたコンテンツを作成し、エコツーリズムの推進に貢献します。

生態系サービス分野:里地里山の生態系サービス(供給、調整、文化、生息・生育地サービス)を再生・保全しつつ、活用するアイデアを考え、実施します。これによって、地域社会の持続的発展に貢献します。

関連リンク

教員紹介

教授

高橋 一秋

タカハシ カズアキ

所属

環境ツーリズム学部、地域経営学部