地域公開イベント「森博士教室」とは

長野大学のキャンパス内にある「恵みの森」では、2008年から「昆虫採集が楽しめる森づくり」に取り組んできました。

また、地域公開イベント「森博士教室」を塩田平(上田市の南西部)の小学校児童と保護者を対象に開催してきました。このイベントは、7月開催の「昆虫採集」と「樹皮剥ぎ」、12月開催の「堆肥づくり」に参加した子ども達に、“昆虫採集が楽しめる森づくりの方法”を学んだ証として「森博士」資格を認定する学習プログラムです。しかし、新型コロナウイルス感染症が蔓延した2020年から「森博士教室」は開催できない年が続き、現在を迎えています。その間、いつからでもイベント開催が再開できるよう、堆肥づくりだけはゼミの活動で行ってきました。地域公開イベント「森博士教室」の復活を目指し、現在、準備中です。

堆肥づくりをキャンパス内の「恵みの森」で実施(2025.5.1, 9)

「恵みの森」は新緑の季節。高橋一秋ゼミ(課題探求ゼミ・里山再生学ゼミ)の学生は、落ち葉を集めて堆肥づくりを行いました。かつて里山では、落ち葉を集め、堆肥を作り、それを畑や水田にすき込み、野菜やお米を育てる際の肥料として利用してきました。そのような落ち葉の伝統的な資源利用の在り方について学びました。また、堆肥場がカブトムシの産卵場所や幼虫の棲み処となること、落ち葉で堆肥場を作ることが「昆虫採集の楽しめる森づくり」にもつながることを学びました。カブトムシの成虫は、落ち葉からできた腐葉土に産卵します。卵から孵化したカブトムシの幼虫は、その腐葉土を餌として利用し、成長します。夏には、堆肥場からカブトムシの成虫が出てきて、カブトムシの採集を楽しむことができます。

課題探求ゼミの「葉っぱ集め競争」(2025.5.1)

熊手とテミを持って「恵みの森」へ移動

水もバケツで運ぶ

昨年作った堆肥場の中を観察

堆肥場から出てきたカブトムシの幼虫

2チームに分かれて葉っぱ集め競争(作戦タイム)

葉っぱを集める

葉っぱを入れる

米ぬかを入れる

水を入れる

葉っぱ集め競争の勝敗は?

集合写真

里山再生学ゼミの「葉っぱ集め競争」(2025.5.9)

昨年作った堆肥場から出てきたカブトムシの幼虫

カブトムシの幼虫でOK!

用務員さんが集めてくれた葉っぱを運ぶ

葉っぱを踏み固める

葉っぱを集める

葉っぱを入れる

米ぬかを入れる

水を入れる

葉っぱの上に寝そべってみる

葉っぱの中に埋もれてみる

Aチーム

Bチーム

葉っぱ集め競争(堆肥づくり)終了! 勝負は引き分け

課題探求ゼミナール・専門ゼミナールとは

課題探求ゼミナールは環境ツーリズム学部の1年生、専門ゼミナールは同学部の2年以上が履修している必修の専門科目です。

課題探求ゼミナールのテーマ:地域資源を見る目(視点)を磨く

専門ゼミナールの研究テーマ:里地里山を生息・生育地とする動植物の生態を解き明かし、生態系サービスを地域に活かす

詳細は:

高橋一秋&里山再生学ゼミのWebsite

教養科目「環境科学」で堆肥場の土壌動物を観察(2025.5.7)

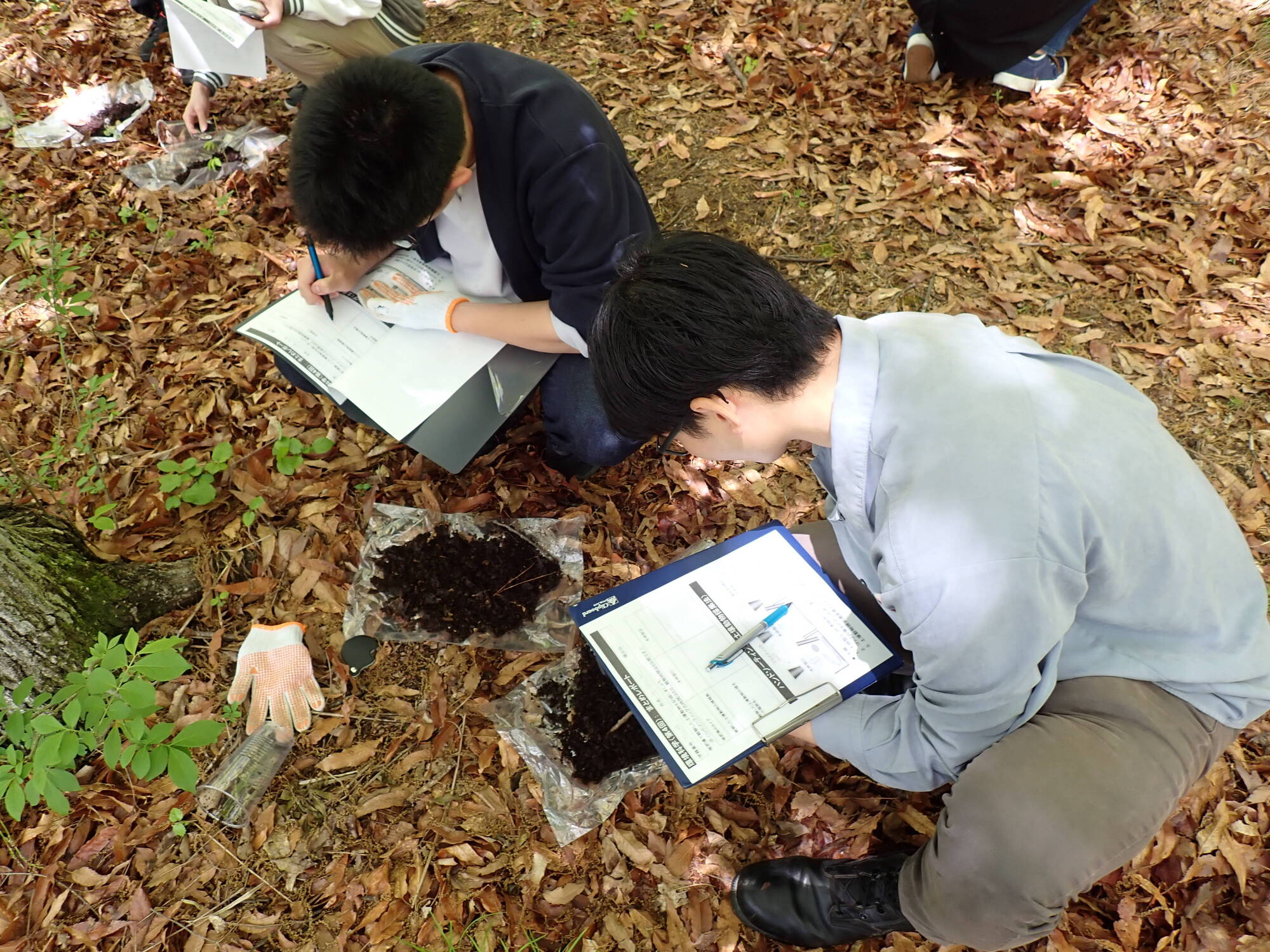

「環境科学」の受講生は、昨年作った堆肥場から腐葉土を取り出し、その中の土壌動物を観察しました。また、落ち葉が土壌動物や微生物によって分解される仕組みや、カブトムシの幼虫が排泄した糞が団粒構造を有しており、農作物の生育にとって好適な土壌になることを学びました。また、落ち葉堆肥には、植物の三大栄養素(窒素・リン酸・カリウム)がどの程度含まれているかも学びました。

堆肥場から腐葉土を採取

腐葉土の中の土壌動物を虫眼鏡で観察

カブトムシの幼虫

カブトムシの幼虫の糞(団粒構造)

ミミズ

観察した土壌動物を記録

関連リンク

教員紹介

教授

高橋 一秋

タカハシ カズアキ

所属

環境ツーリズム学部、地域経営学部