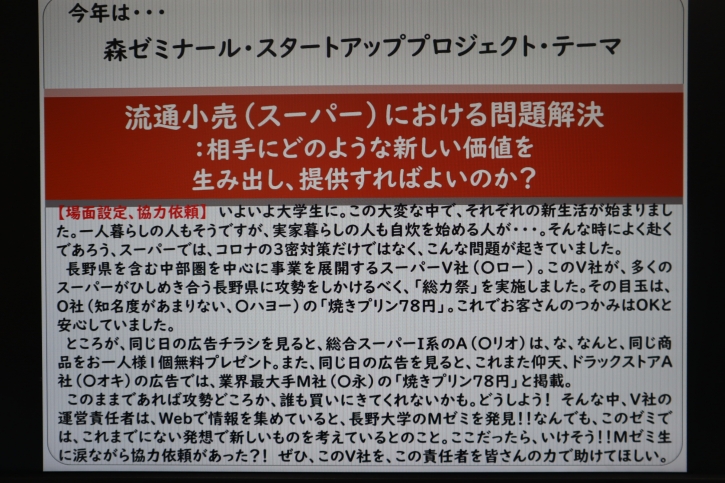

まずは身近な問題から、課題解決活動を進めていきます。

PBL形式で、社会や企業の問題解決を進めていきます!

コロナ禍のなかで、高校生活を終え、自身の将来やこれからを考え、全国各地より信州上田の地に集いました。期待と少々の不安のなかで大学生活もいよいよはじまり、企業情報学部の森ゼミ生は、社会や企業の課題を捉えて、その課題を解決する取組み(Project Based Learning)を進めています。

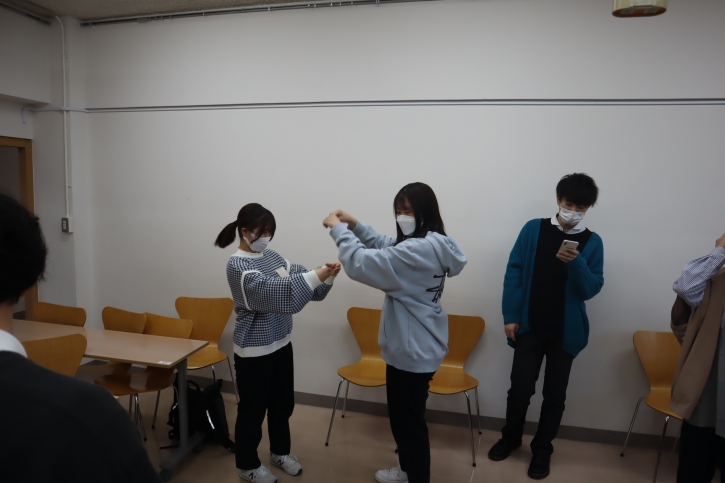

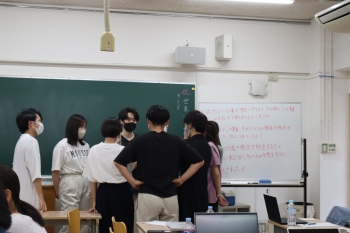

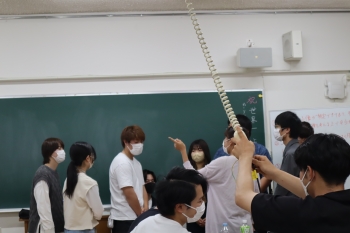

まずはアイスブレイクから

まずは場づくりから、メンバー同士、ジェスチャーゲームで親睦を深めます。

ある家電をジェスチャーで伝えます。これは・・・

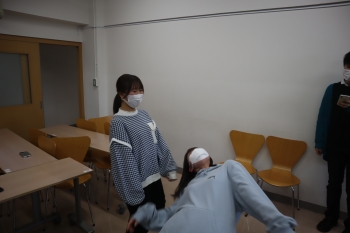

ある映画をジェスチャーで伝えます。これは・・・

こんな表現も、分かります?

表現がうまい! これはある映画の有名なシーン。

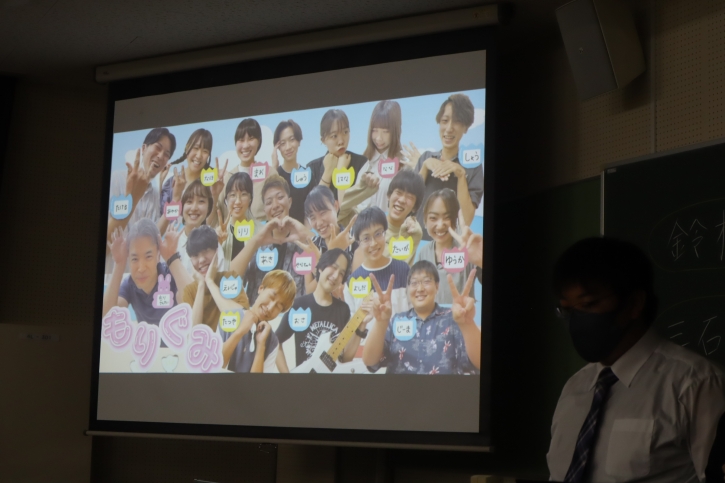

愉快なメンバーが集い、みんなで協力しながら、身近な問題を考えていきます(スタートアッププロジェクト)

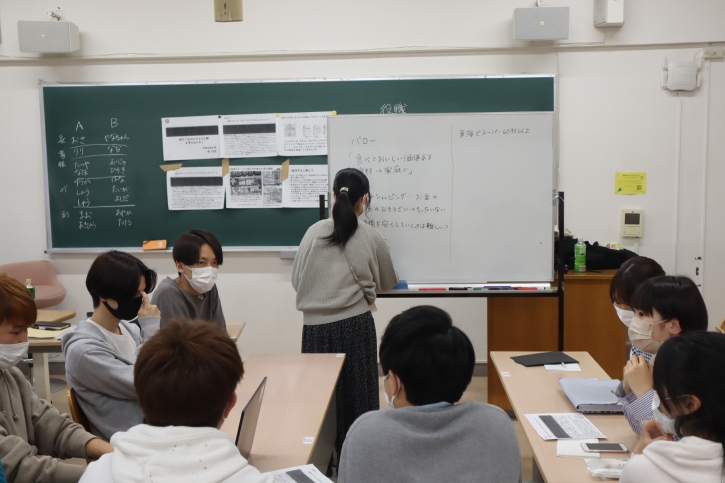

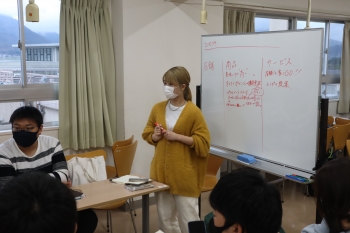

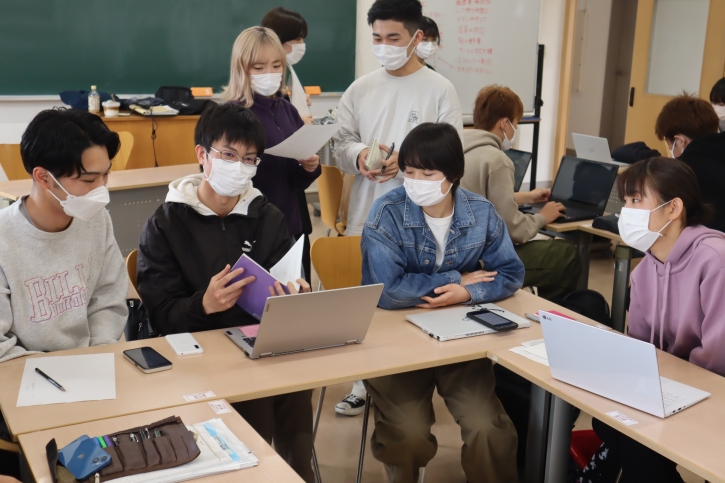

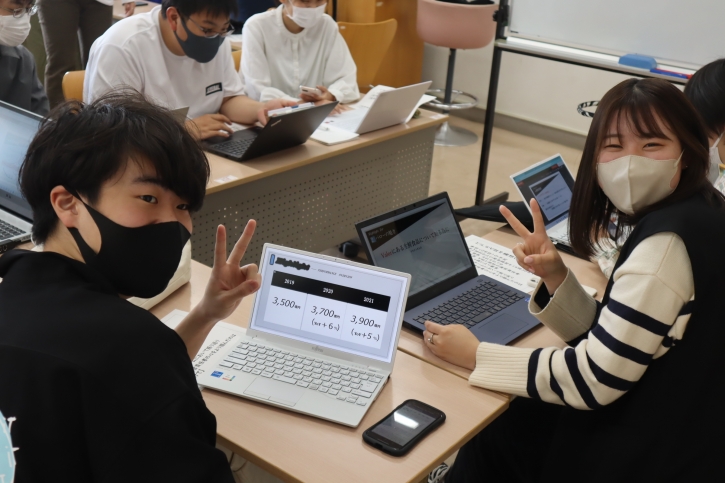

早速に2つのチームに分かれ、身近な存在であるスーパーの現状とこれからについて考えます。こちらは、Aチーム(リーダー、太田君)。

こちらはBチーム(リーダー、柳本さん)。丁寧に聞き取り、みんなと意見を調整します。

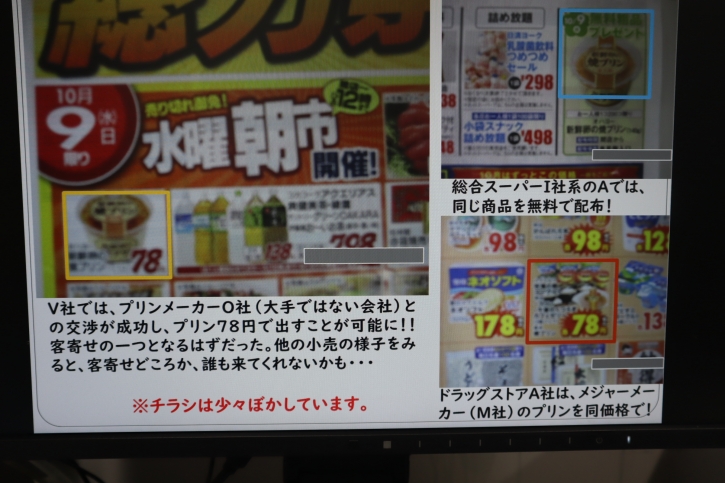

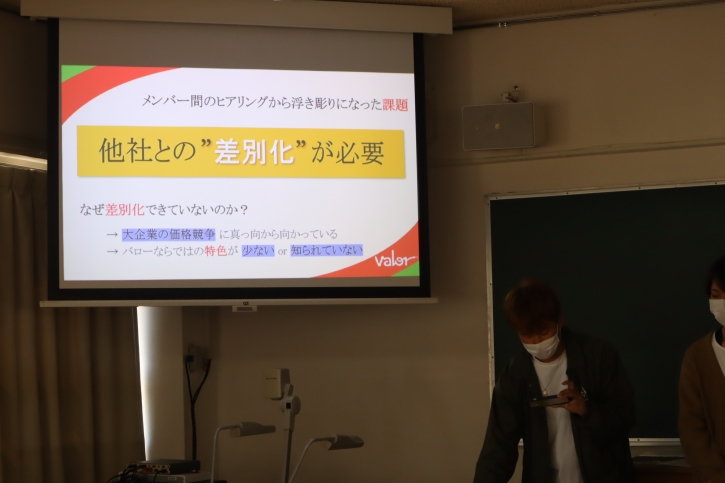

この度、焦点をあてるのはスーパーのV社。このV社は、総力祭で、低価格の商品を売りにはしますが・・・。

なかなか他の小売との違いがなく、V社は攻勢をしかけますが、他の小売もだまってはいません。

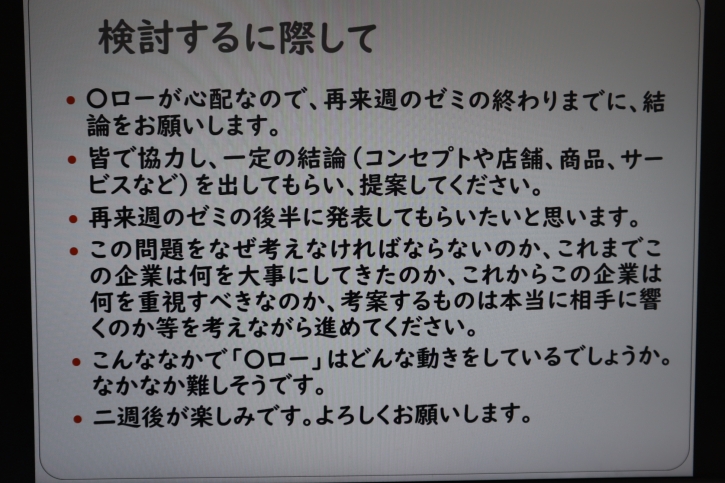

二週間後には、このV社の今後について発表する提案報告会を開催することになりました。

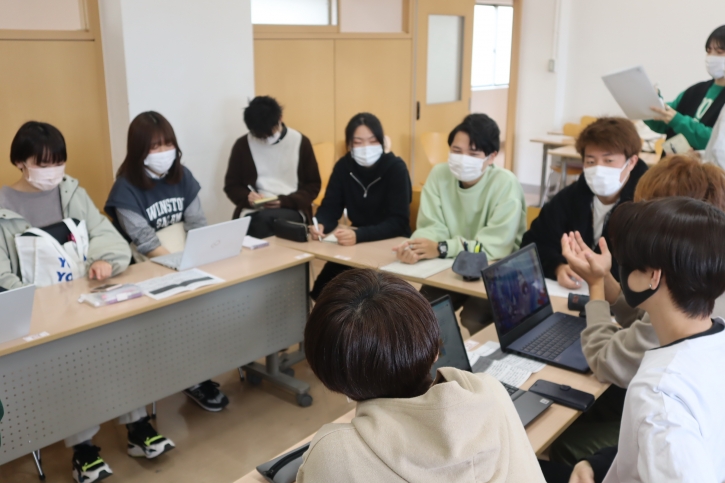

書記の方は、議論を整理しつつ、適宜投げかけます。

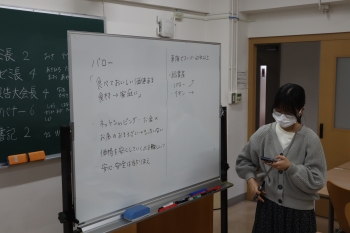

書記の方は、同社の事業や特徴を整理します。

こんなのがありがたいという、今後のスーパーを考えるポイントが出てきました。

スーパーの地理的な課題を提起したり、

お客さんが関心を寄せそうな価値について確認します。野菜をどう販売するのか、カートのデザインをどうするのか、いろいろと出てきます。

身近なスーパー。そのなかの企業V社も大きな課題を抱えていそうです。

顧客は、価格は重視しそうなので、スーパー系企業V社もそれに応えるために、低価格に。そうすると・・・。いろいろな観点から情報を共有します。

他の会社と同様の展開をしていても・・・。そうすると、この会社が力を入れてきたところ(生鮮・鮮魚)に、より力点を入れていく必要が・・・。

このV社が拠点をおく地域の特色を活かした事業展開を考えてはというアイディアが出てきました。

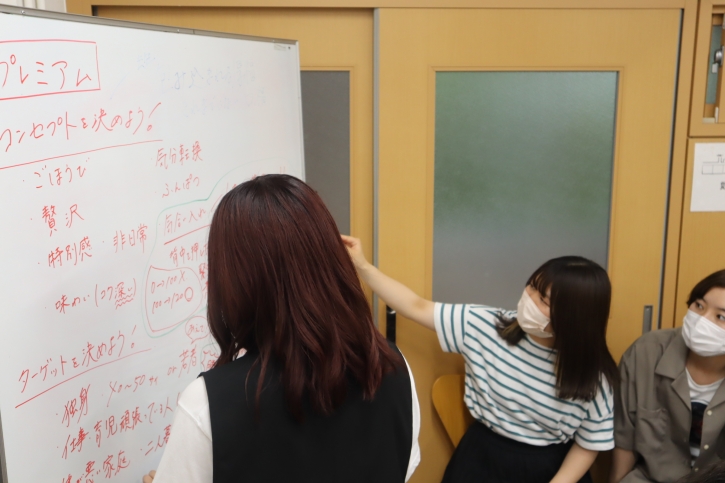

書記のななさんは、今後のコンセプトやそのコンセプトを踏まえた具体的な展開をまとめ、

こちらの書記のりりさんは、これまでの事業展開や、今後の事業展開のポイントを整理します。

コンセプトを踏まえた具体的なアイディアを小グループに分かれて検討・報告し合い、これでいけそうかを確認し合いました。

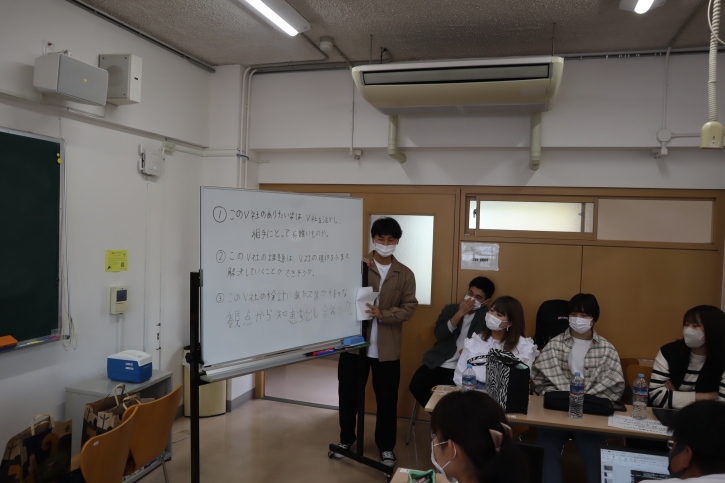

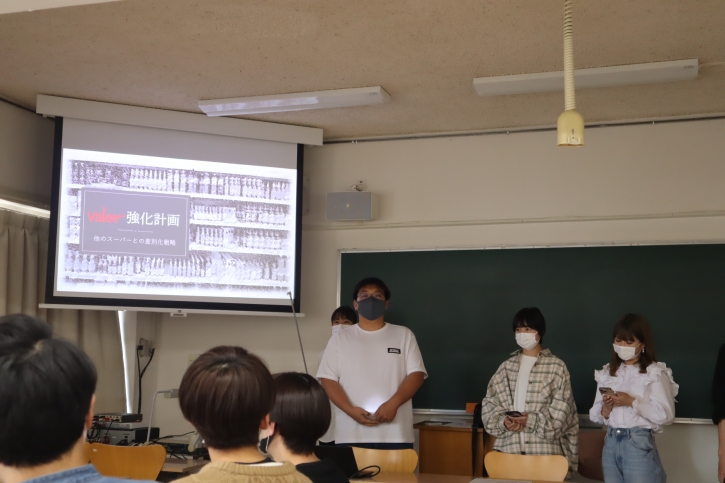

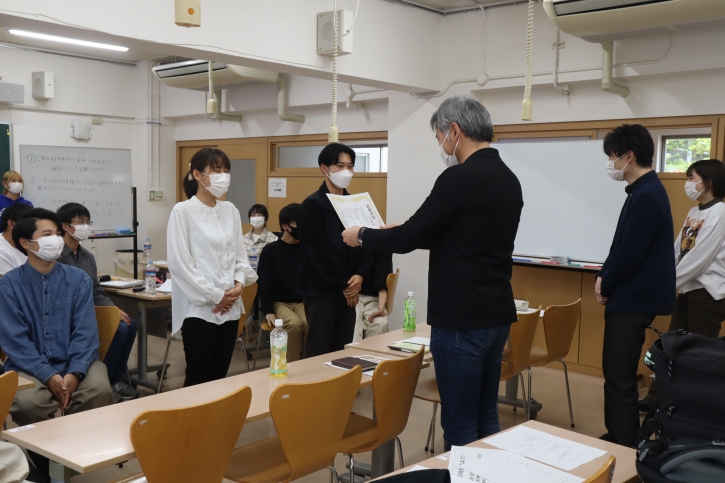

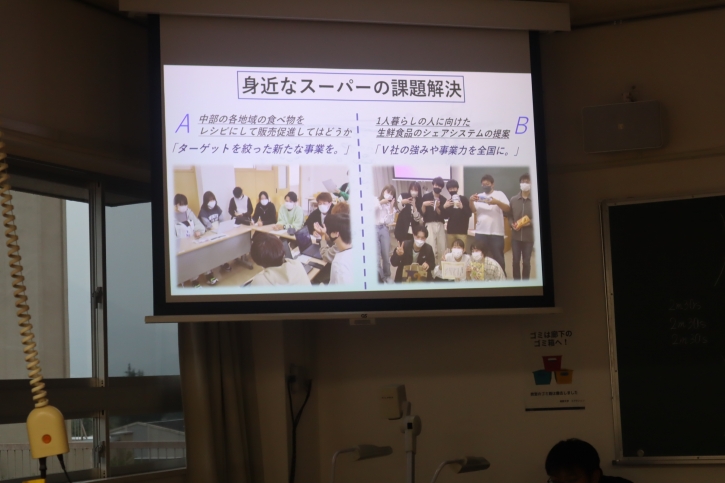

V社の問題解決発表会を実施しました。

V社の経営者への提案を想定し、入念に事前確認をします。

この2週間、V社のこれまでと今後を考えて、皆の知恵を結集してきました。

この度の発表会の審査基準です。

いよいよ発表会が始まりました。まずは、やなちゃんチーム。

コロナ禍もあり、同社の売上は上昇傾向に、ただ、お客様に選んでもらえるようにするために

実際に現場に赴き、店舗内の課題を探りました。

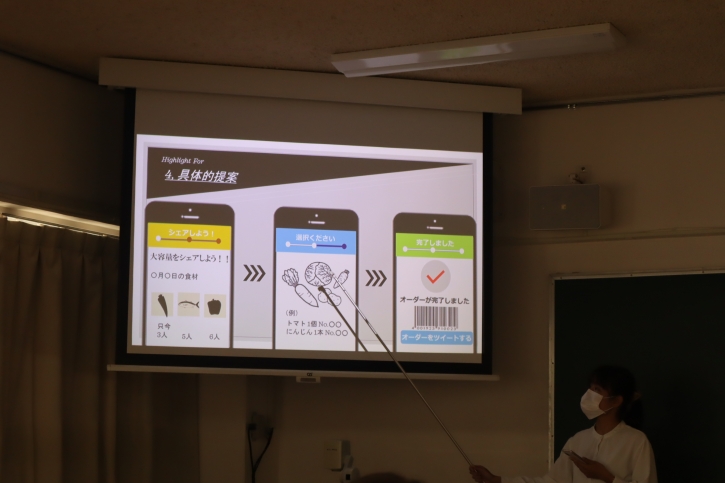

同社の強みは、プライベートブランドと生鮮食品。1人暮らしの人に向けて、この生鮮食品をシェアする仕組みの提案です。1人暮らしにはありがたい仕組みです。

相手チームの報告に耳を傾け、コメントシートにコメントや質問を記載します。

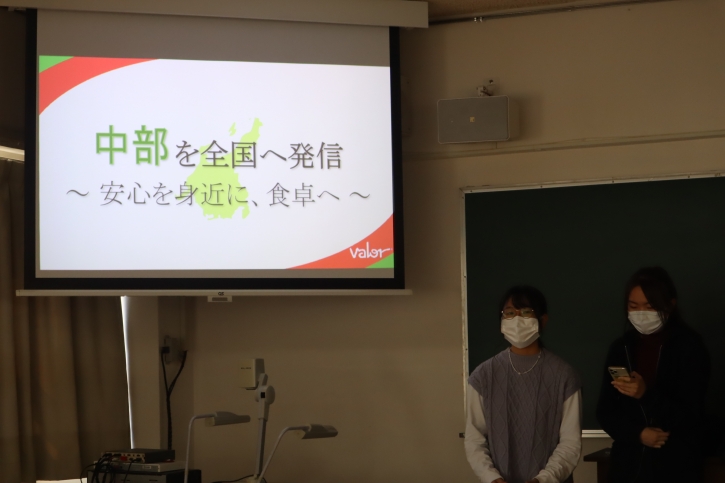

ゆいとチームは、V社の強みや事業力を全国に。V社らしさを踏まえたビジョンです。

他者との違いを明瞭にするためには、中部の食材を、そして中部の食文化を・・・

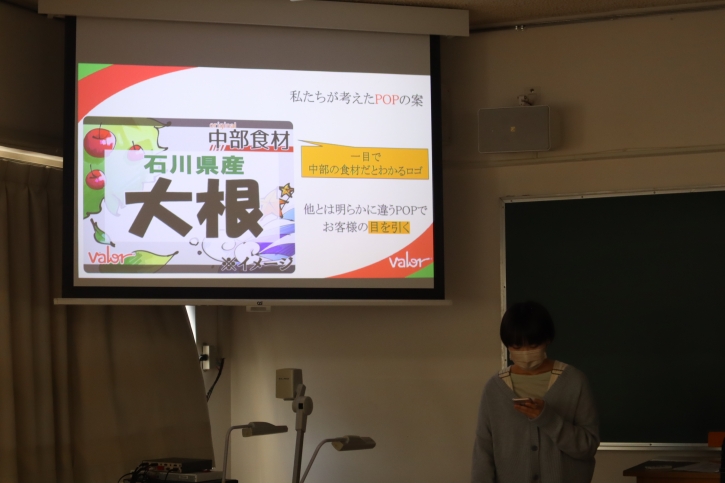

中部の食材をこのように発信してはと考えたり、

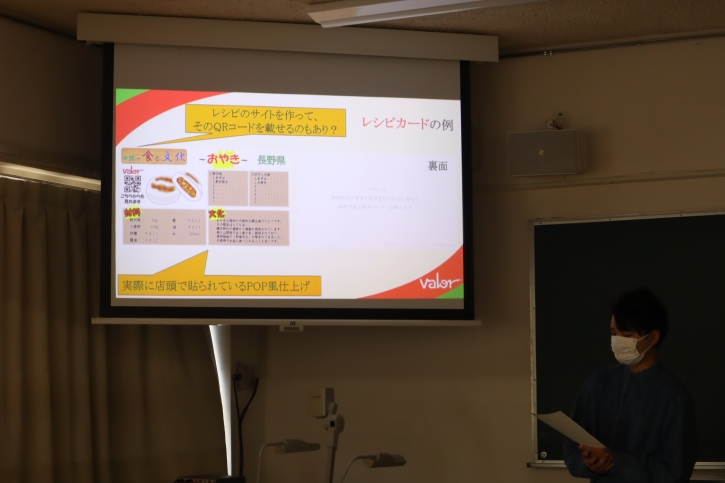

中部の各地域の食べ物をこのようにレシピにして販売促進してはどうかという提案もありました。

質疑も数多く出され、

今後を考える機会となりました。

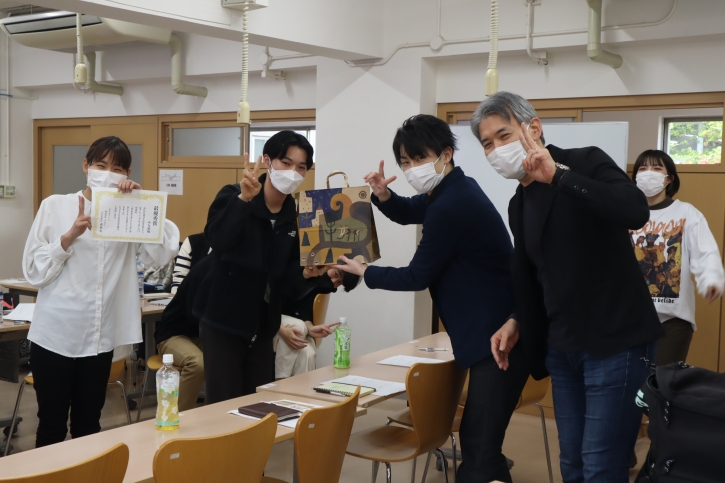

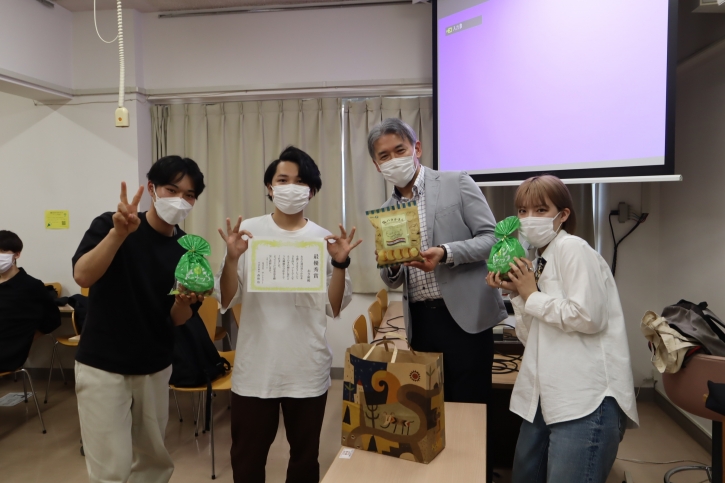

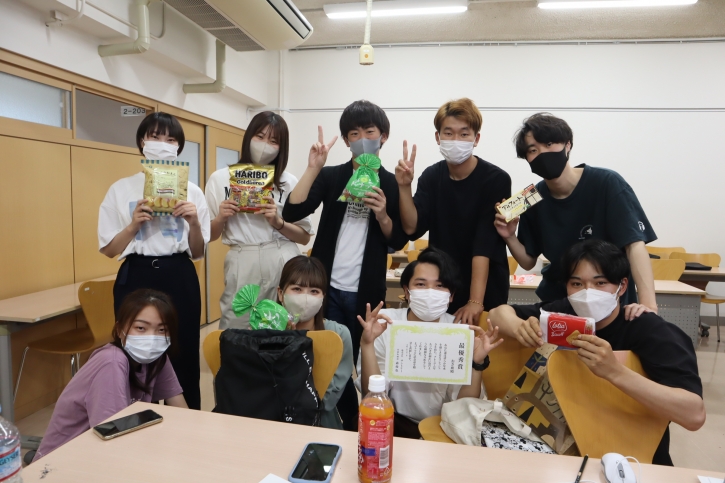

報告し、質疑応答が終わり、厳正なる審査の結果、最優秀賞は、やなちゃんチーム。

どのように進めていくのか当惑した時もありましたが、進め方も皆で確認し、皆で知恵を出し合いました。

優秀賞は、ゆいとチーム。

中部を発信というビジョンを掲げ、ターゲット層を設定し、それらの向けた様々な価値や仕組みを皆で出し合いました。

発表会後、やなちゃんチームの集合写真。

ゆいとチーム。とってもいいチームになりました。

ゴールデンウィーク明けは、スタートアッププロジェクトから本プロジェクトがスタート。皆さん、本当にお疲れさまでした。

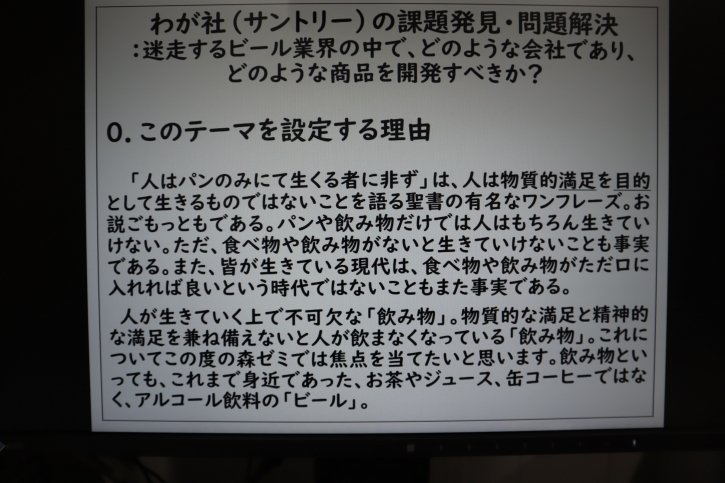

本プロジェクトが始動しました(ビール系企業S社の問題解決)

スタートアッププロジェクトでは、身近なスーパーを。本プロジェクトでは、これまでなじみのない、振れたこともないビールを。いよいよ始動です。

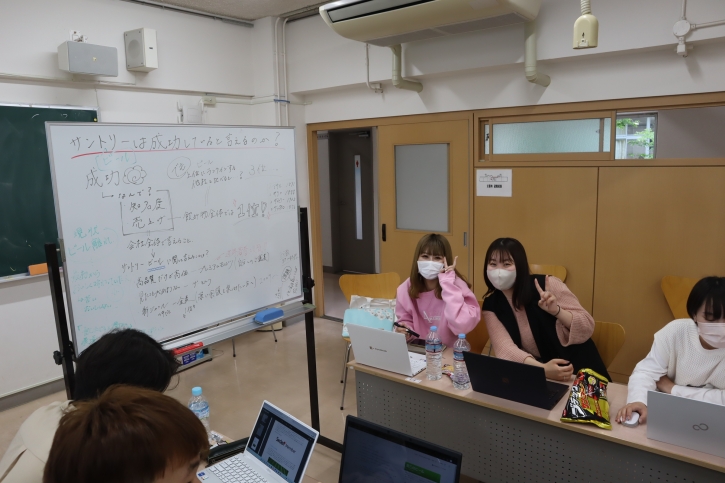

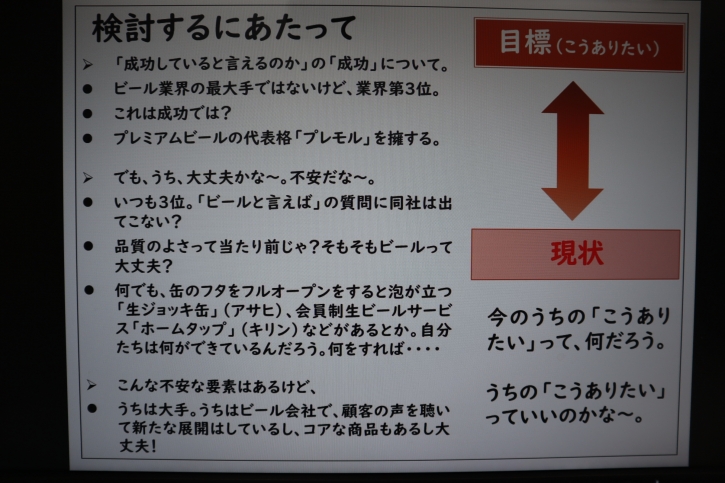

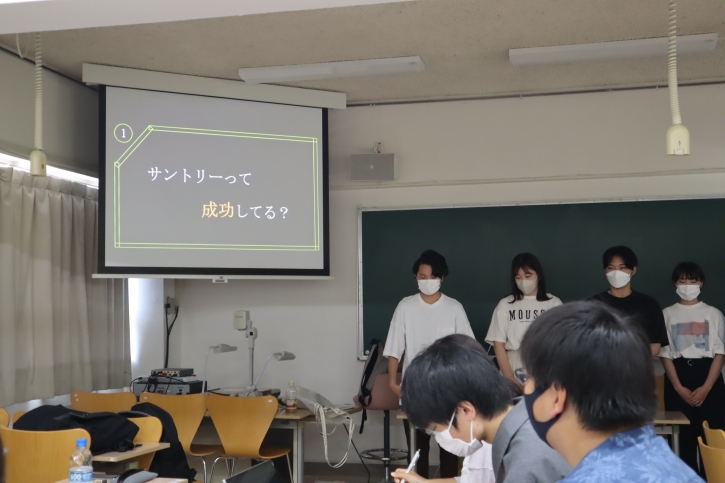

この問題解決をしていく上で、まずチームで検討するのが「S社は成功していると言えるのか・言えないのか」。

意味確認を丁寧に行います。

焦点を当てるビールは、いろいろと定義できそうです。

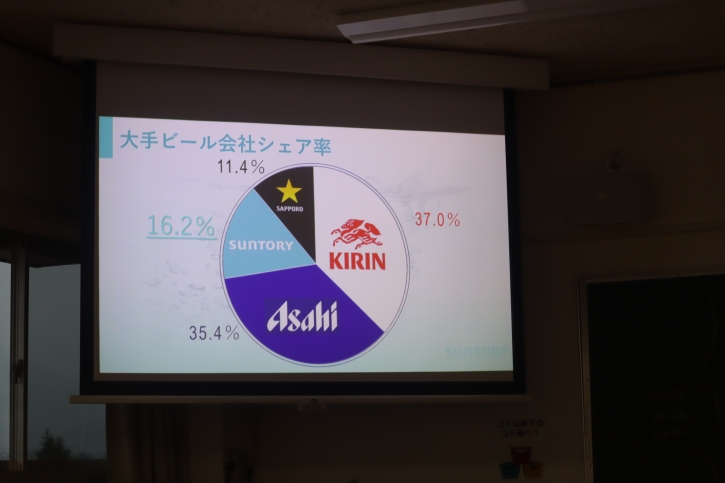

この度焦点を当てるのは、業界3位のS社。なかなか難しそうです。

今まで触れていない中で、これからを考える。挑戦になりそうです。

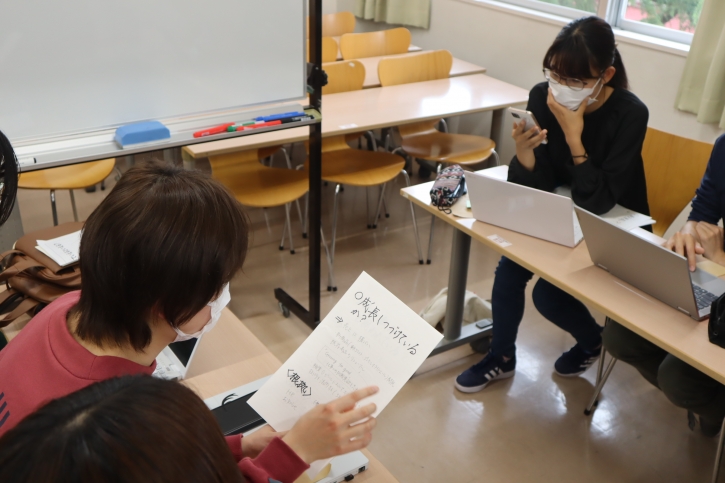

やなちゃんチームの検討の様子。

ゆいとチームの検討の様子。

成功しているのか、していないのか、はてまた成功していると言えるのか、さまざまな論点で考える必要がありそうです。「成功」としてどのようなことを考えていけばよいのでしょうか。

次週は、S社は成功していると言えるのかどうかの発表会を迎えます。成功している状況を定義し、それをもとに根拠を整理します。やなちゃんチーム。

検討シートを用いながら、成功していると言えるのかの根拠を整理し、それをもとにメンバーの見解を集めました。

成功について、成長を続けられているのかという視点から、この業界で同社はどう成長を定義するのかについて確認しました。ゆいとチーム。

全員で次週報告のパワーポイントの内容を確認し、意見を出し合います。

次週はどのような報告になるのか楽しみです。

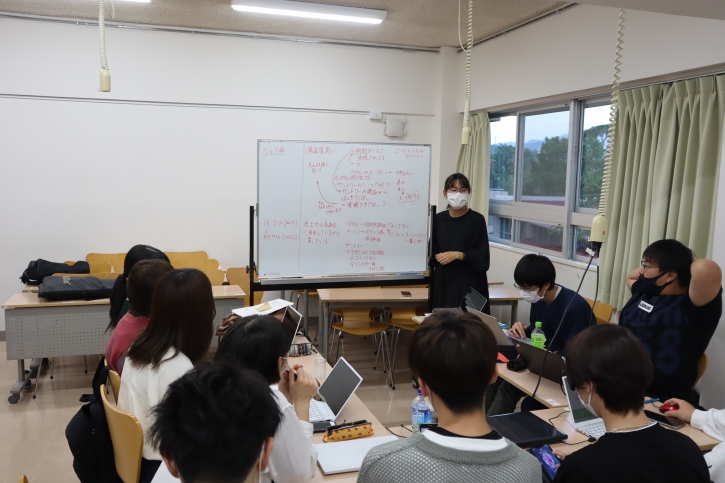

S社は成功しているのかどうかの発表会を実施しました。

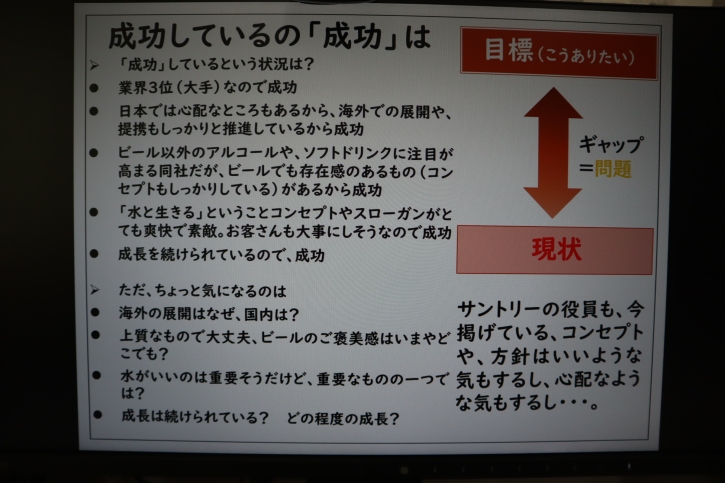

成功していると言える部分はあるし、必ずしも言えない部分もあるし、S社のありたい姿をイメージし、成功しているか否かについて発表し合いました。

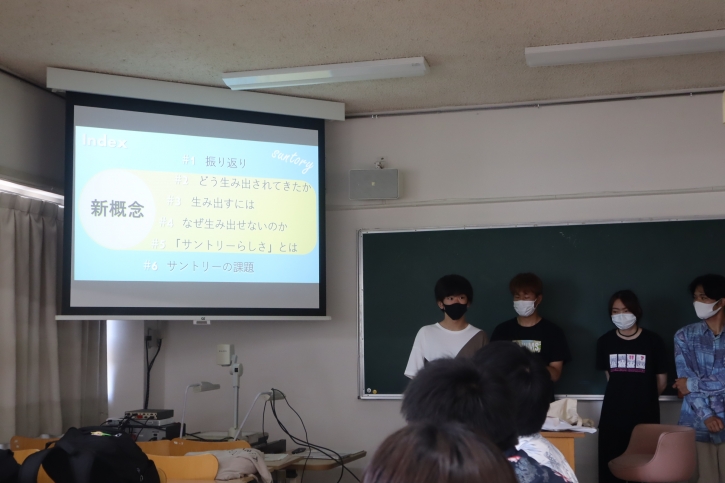

いよいよ発表がはじまりました。ゆいとチームが先行です。

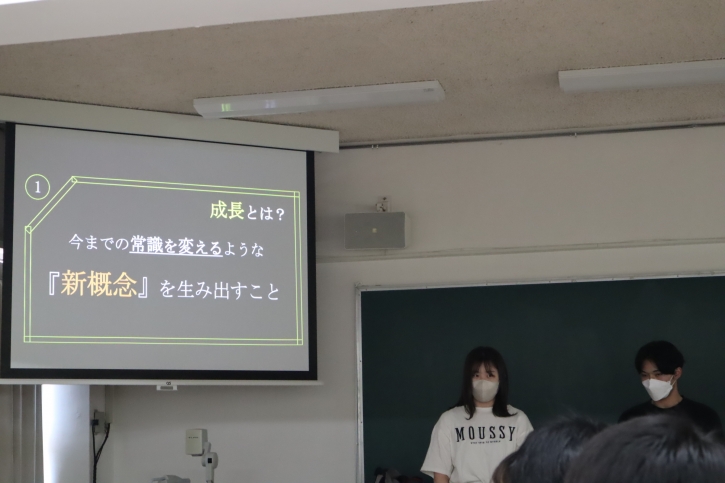

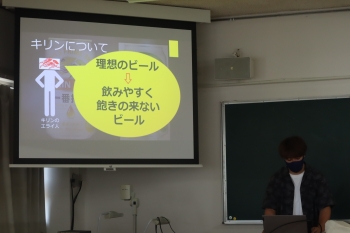

成功=成長し続けると捉え、その成長として、新概念を打ち出すことができているのかという整理をしました。

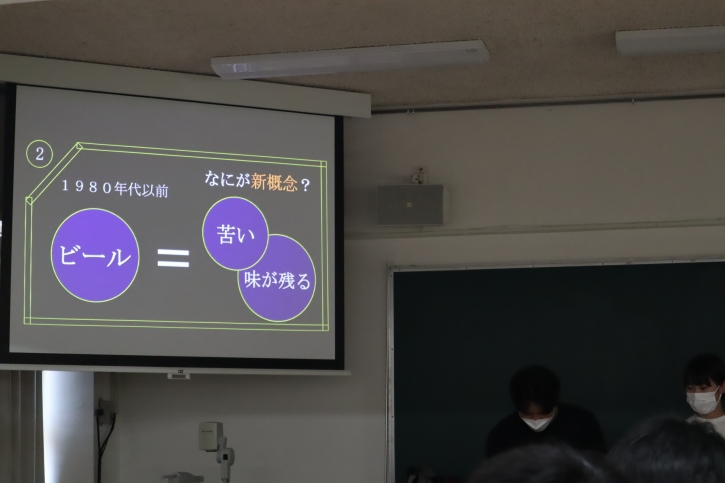

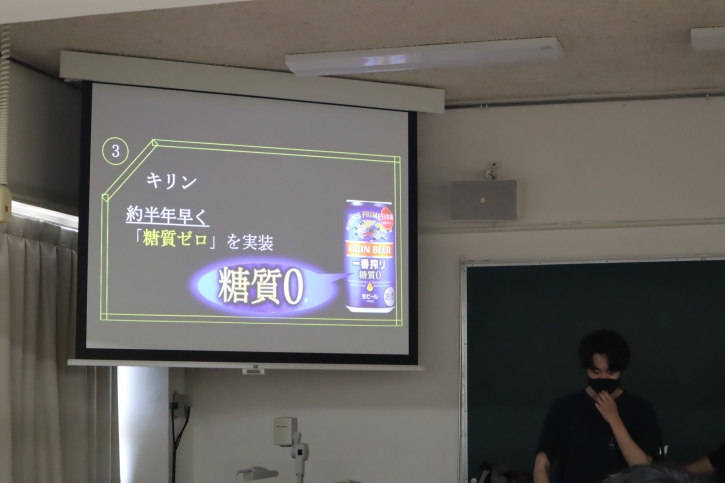

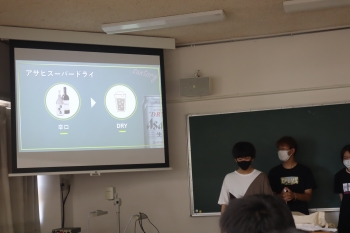

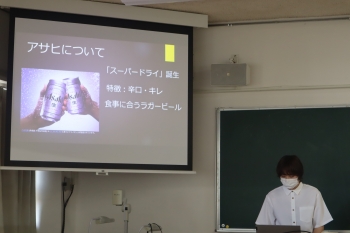

S社では、かつてのA社のように、それまで苦みのあるビールに疑問を呈し、辛口などを提案した取組みはあったでしょうか。

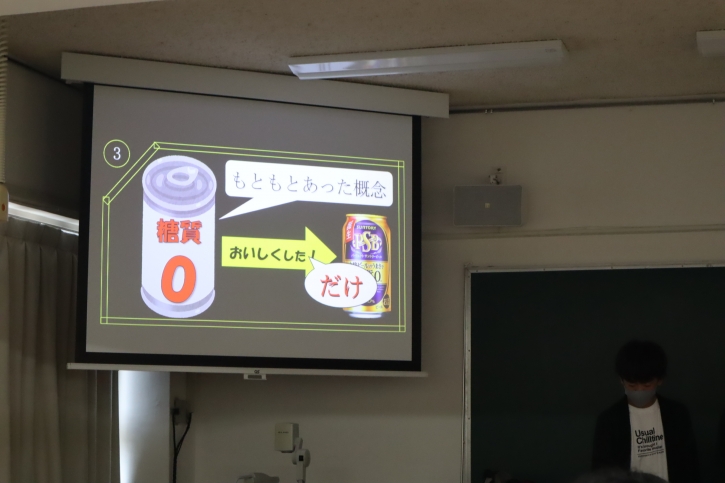

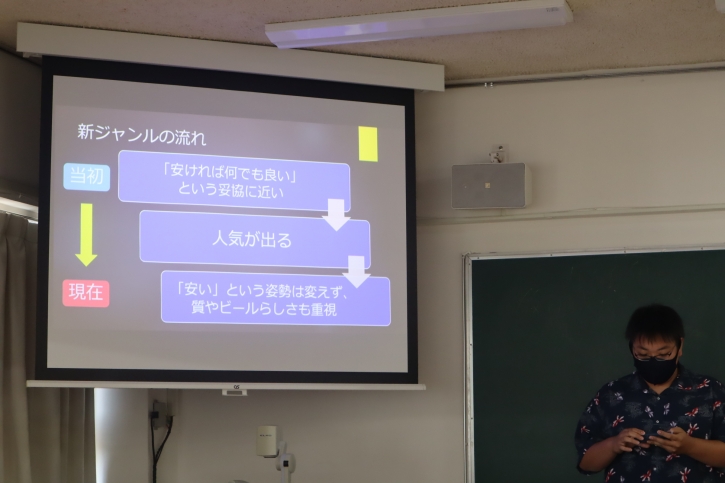

S社の近年の新たな取組み(挑戦)は、これまでのそのジャンルの延長線上の挑戦のようにも思います。

他の会社の展開を見ると、S社は新概念を提起しようと考えている取組みには見えません。これは成功とは言えるのでしょうか。

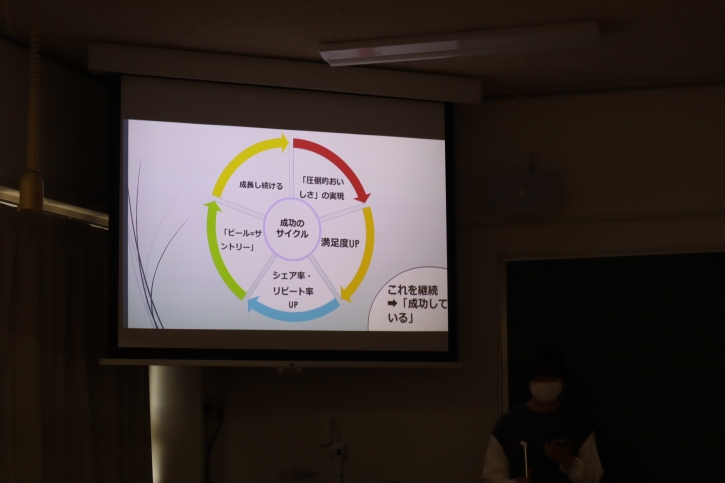

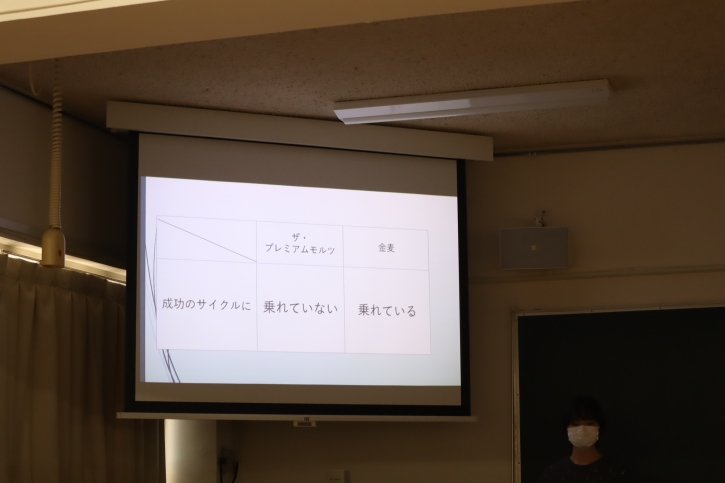

一方、やなちゃんチームの報告です。成功している状況をみんなで論点を出し合い、圧倒的な美味しさから始まる流れ(「成功のサイクル」と表現)の重要性を提起しました。

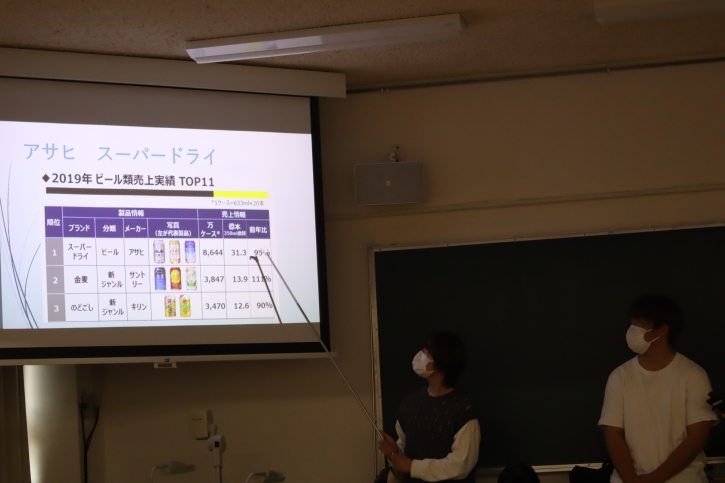

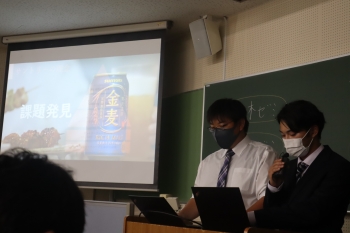

圧倒的な存在のスーパードライ。ただ、S社には金麦が。これをどう捉えるのか。

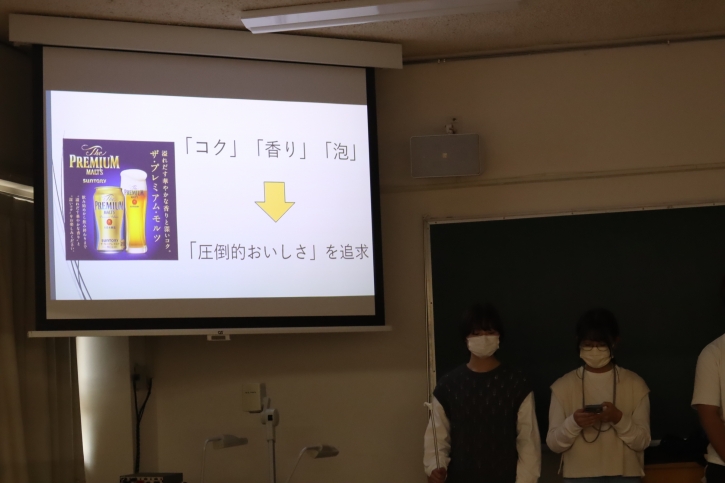

S社で他社を先導するプレミアムビール。この評価は、S社の意図は相手に十分に伝わっているのでしょうか。

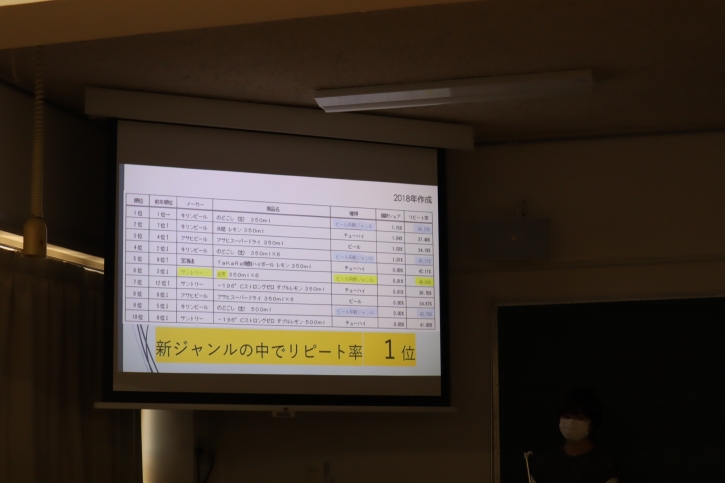

一方、S社の新ジャンルの金麦は、リピート率も高く、ビールに味を近づけるいろいろな価値を統合しているようです。これは成功しているとも言えそうな気が・・・。

この二つの主力商品について、成功のサイクルに乗れているかどうか評価をし、結論を出しました。

質問やコメントも多く出されました。

こちらからも鋭い質問です。

質問への返答はチーム全員体制です。

こちらのチームも同様です。

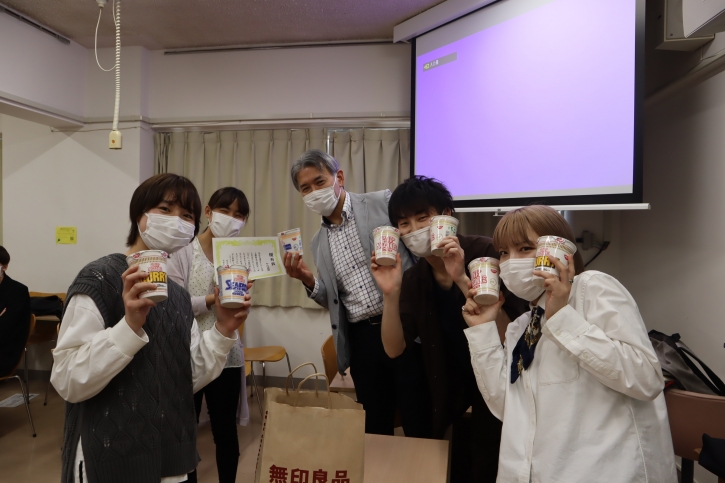

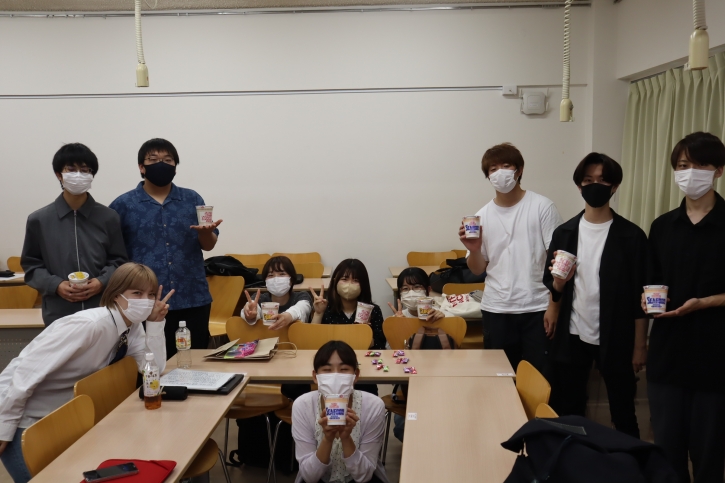

厳正なる審査の結果、最優秀賞は、ゆいとチームとなりました。

優秀賞はやなちゃんチーム。審査に相当時間がかかりました。2チームともに、ご苦労さまでした。

ゆいとチームの記念撮影。

こちらはやなちゃんチームの記念撮影。

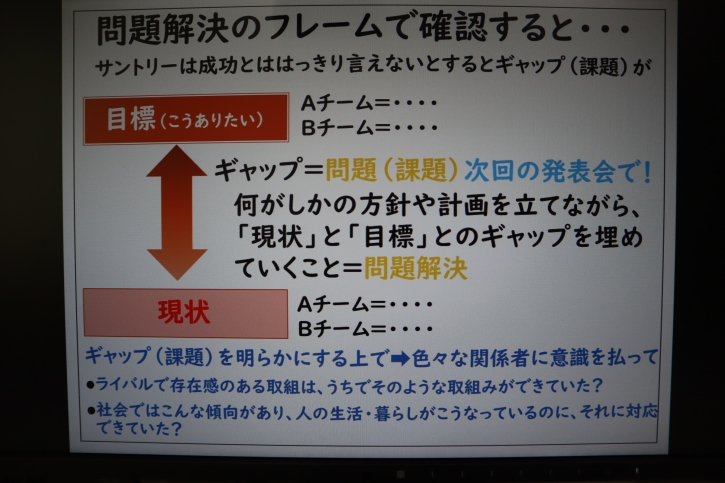

S社は必ずしも成功とは言えないとすると、S社の課題は・・・

次回はいよいよ、S社の課題発表会となります。ありたい姿と現状とのギャップを特定していきましょう。

S社の課題の特定に向けて、やなちゃんチームでは今後の検討の流れを確認しています。

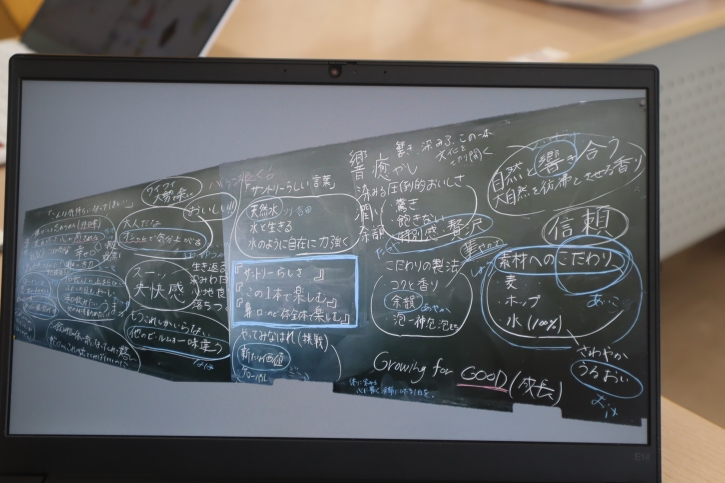

S社が「新概念を打ち立てる」という成功の姿に向けて、ゆいとチームは、これまでのビールや存在感のあるビールの特徴となぜそれが生み出されたのかを探ります。

ビール業界S社の課題が見えてきました

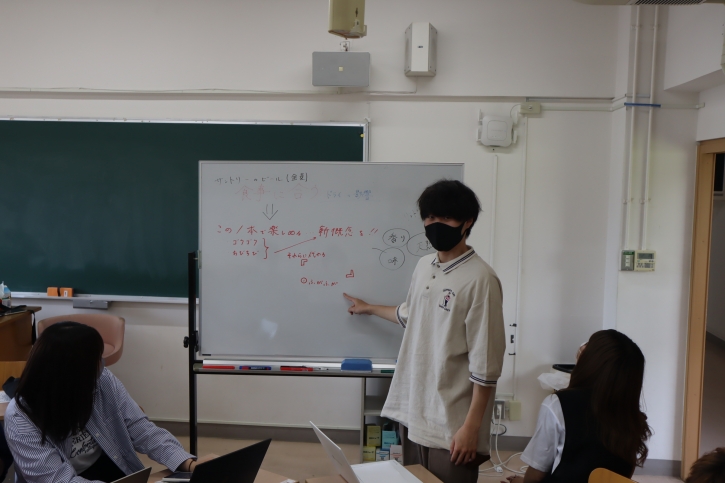

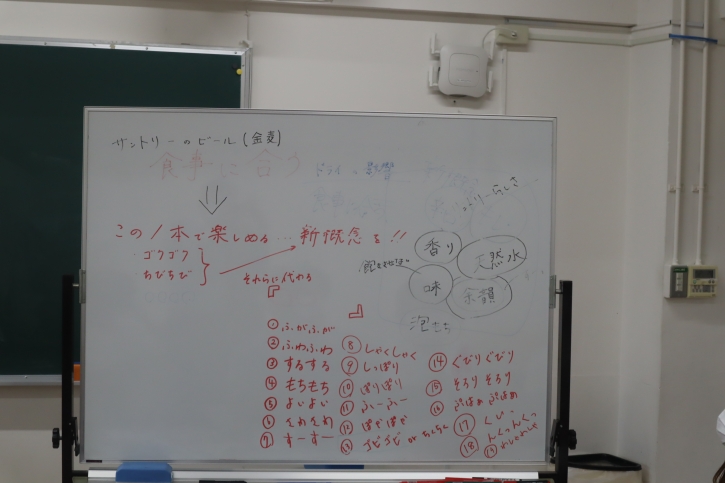

ゆいとチームお書記の望月さんが、これからのS社の商品の方針「この一本で楽しめるビール」を整理しつつ、これまでの「チビチビ」や「ゴクゴク」ではない新たな飲み方をまとめます。

若山君が、このチビチビや、ゴクゴクではない表現を考えます。

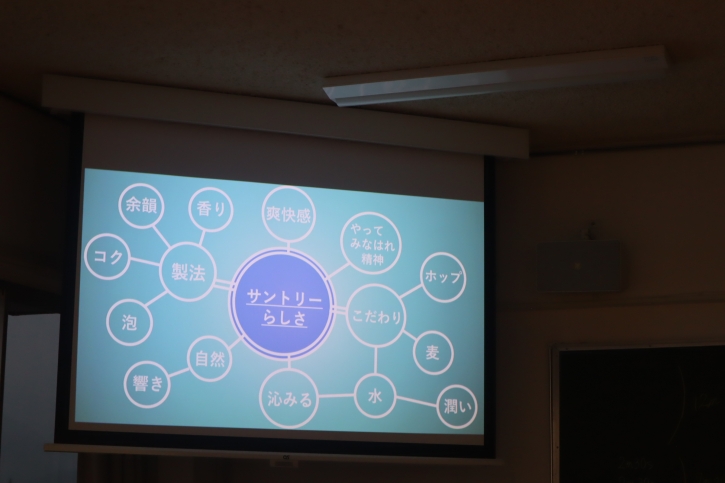

S社が大切にしてきた、香りや、天然水、味、余韻、泡などを大切にしつつ、「この一本で楽しめるビール」を具体化すべく、新たな概念を生み出すことが必要になりそうです。

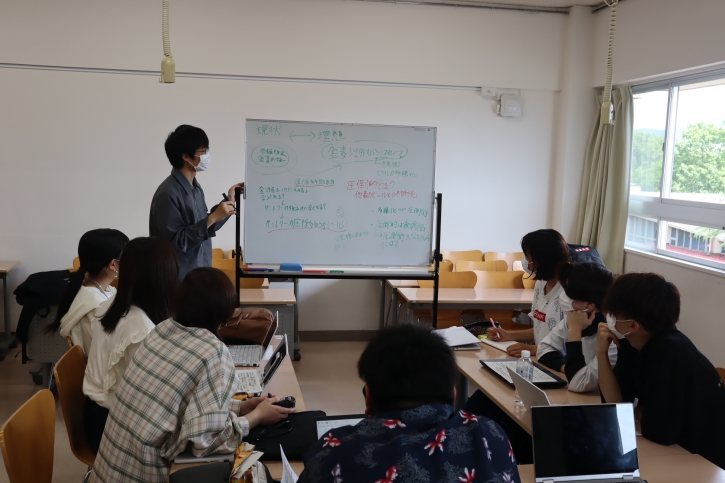

やなちゃんチームの吉田君が、今回は議論をひっぱります。

みんなで耳を傾け

情報を共有します。

S社らしいこだわりを活かし、顧客のニーズ(顕在的なものをを超えた)を満たす取組みを進めていくことを成功と捉えました。

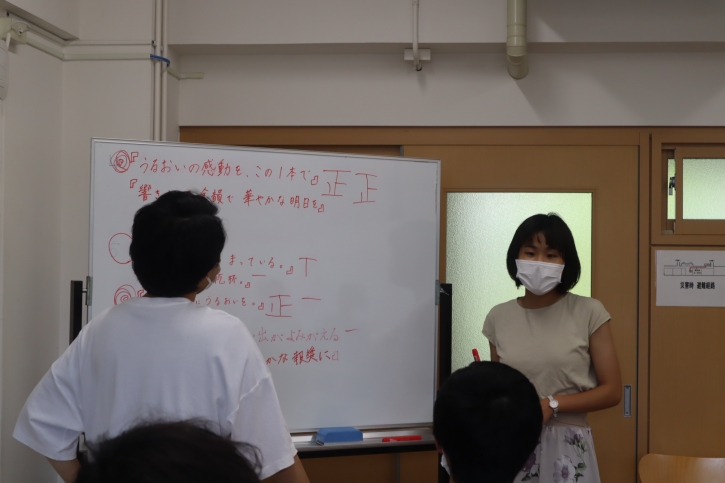

S社の課題発表会を実施

それぞれのチーム、渾身の力を込めて検討してきました。ヤナちゃんチームの発表前の打ち合わせ。

こちらは、ゆいとチームの打ち合わせの様子。

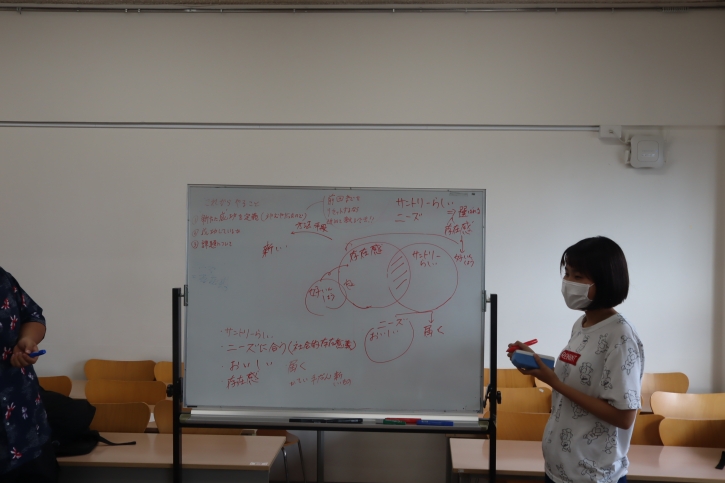

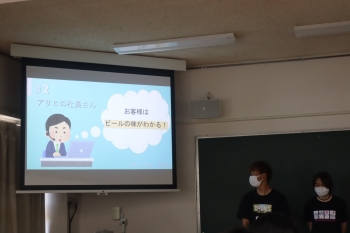

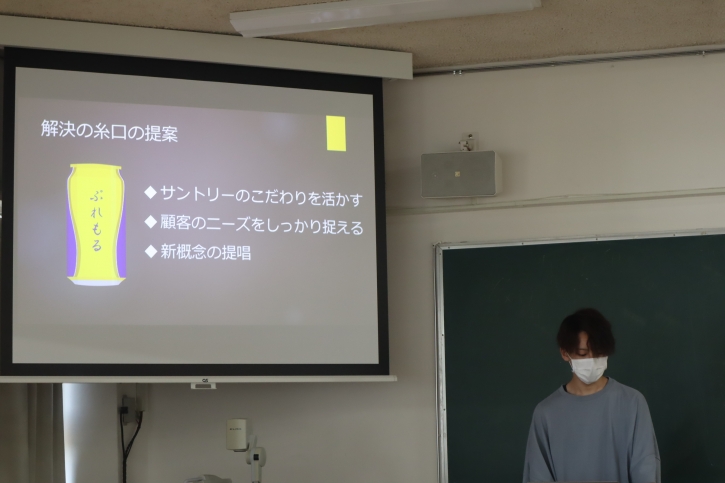

ゆいとチームからの発表です。S社で新概念を生み出すためには

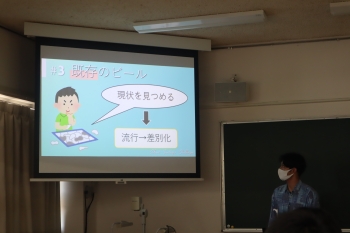

新概念を創造した他社の商品の分析です。

これらにより見えてくるのは、

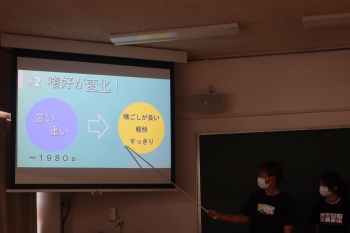

嗜好の変化をつかみ、

現状をつかみ流行をつかむ中で、今後の方向性が見えてきます。

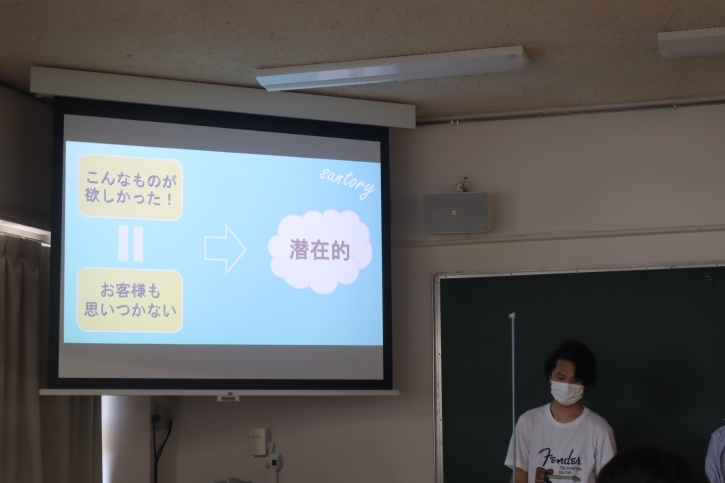

新概念は、潜在的な欲求をつかむことが打ち立てられそうです。

これまでのビールがチビチビやゴクゴクが主であることを考えると、今後の商品展開において、「この一本で楽しめるビール」を打ち立てることが重要となりそうです。口のみ、鼻のみから体全体で楽しむことができるものを!

「この一本で楽しめるビール」というものを考えると、これまでの概念に加えて、アサヒの打ち立てた辛口や、キレにあたるものを同社で提起していくことが必要になってきます。

かわってヤナちゃんチーム。先回の成功の姿を再検討からスタート。ビールそのものや、それぞれのビールの特徴、これまでの成功の裏に隠されたポイントの整理からスタートです。

代表的な商品である、スーパードライは、顧客の調査を丁寧に行い、新たなうまいや食事にあうビールを創造しました。

一方、キリンは、王道のビールを製法などの打ち立てながら多くの人がおいしいと思うビールを創造してきました。

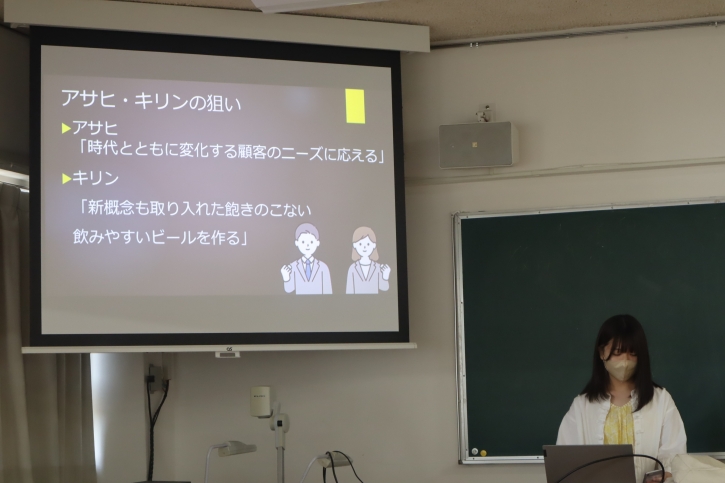

アサヒとキリンの展開から、これまでのビールや成功の鍵を探ります。

一方、この度のサントリーは、新ジャンルおよびプレミアムジャンルで存在感のある展開を。ただ、サントリーらしさを主張することが多かった傾向に。また、特定のある人に喜んでもらうことが基本的な傾向に。

サントリーを活かしつつ、ニーズ(特に潜在ニーズ)を探りながら、新たな概念を打ち立てることが重要に。

相手チームに多くに質問を提起しました。

質問への回答も全員で協議します。

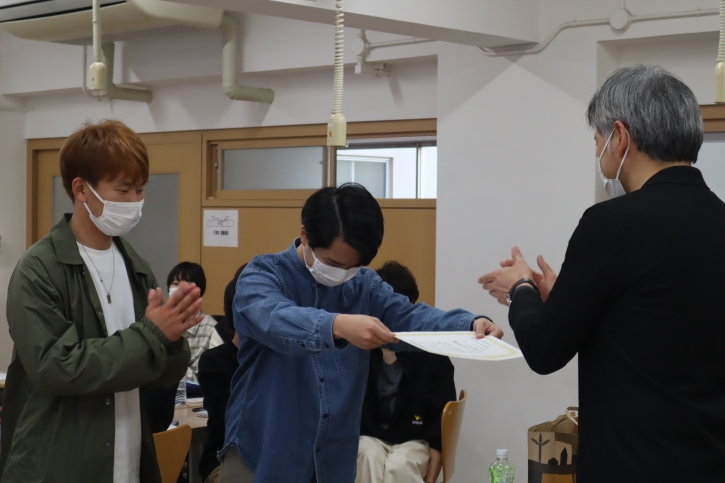

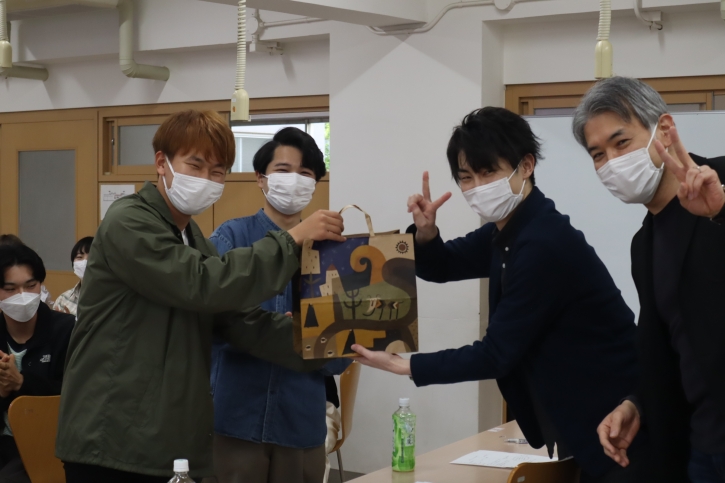

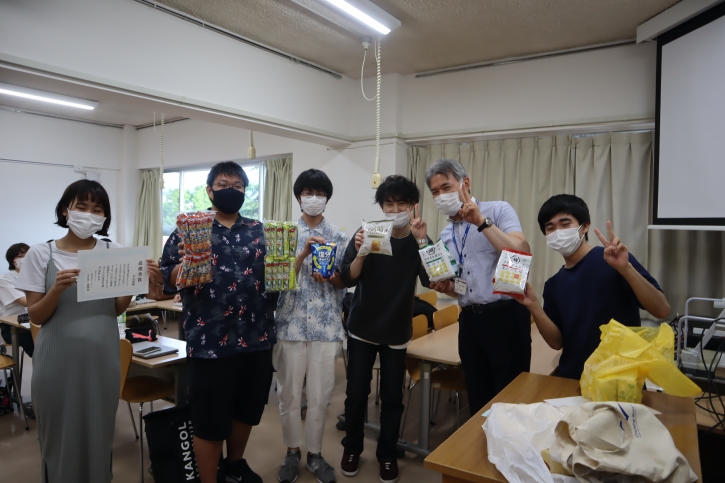

発表後は、厳正なる審査を。その審査の結果、最優秀賞は、ヤナちゃんチームが。

優秀賞はゆいとチーム。甲乙つけがたいコンペとなりました。

審査発表の時は、必ずドラムロールを。

個人賞の内山君。本当にこの間、頑張りました。

次回には、二つのチームの課題を統合し、この課題を克服するコンセプトを定め、役割を決めつつ、商品を検討していきます。

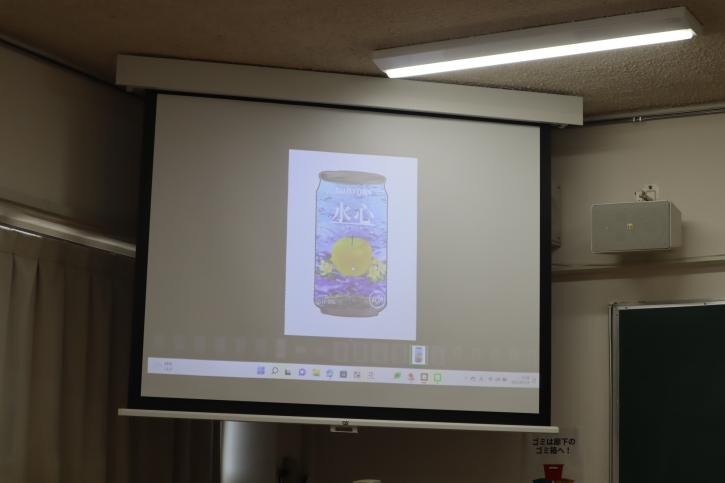

先輩方の昨年の様子なども確認しつつ、今後の商品開発に挑んでいきます!

S社の課題の特定と、課題解決に向けたコンセプトの策定

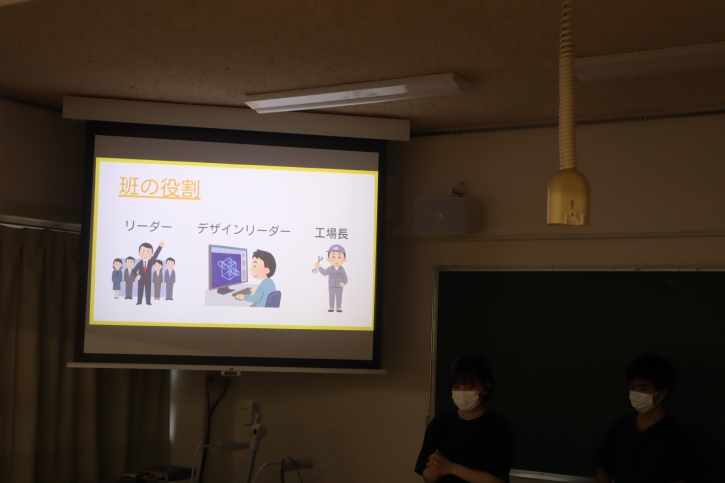

まずは役員の交代から。新体制でS社の問題解決を進めていきます。

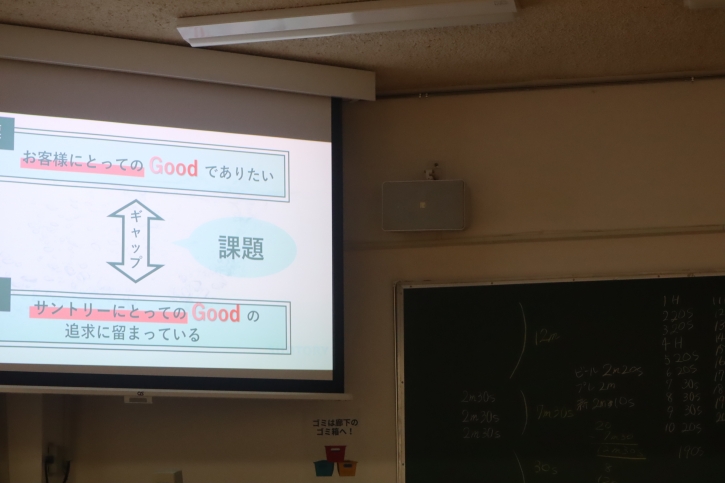

S社のありたい姿、現状、そして、そのギャップである課題の特定です。課題発見までたどりつきました。

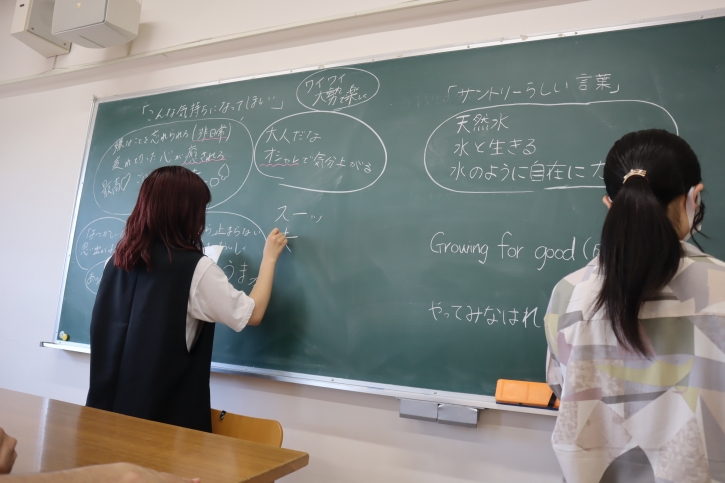

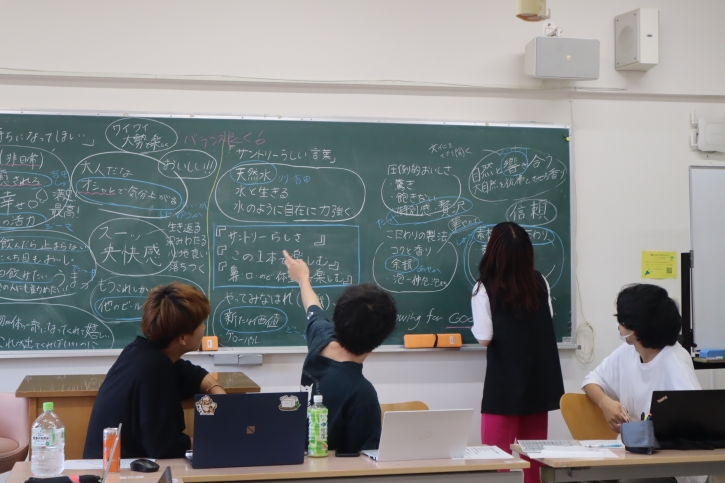

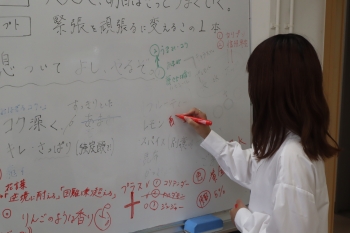

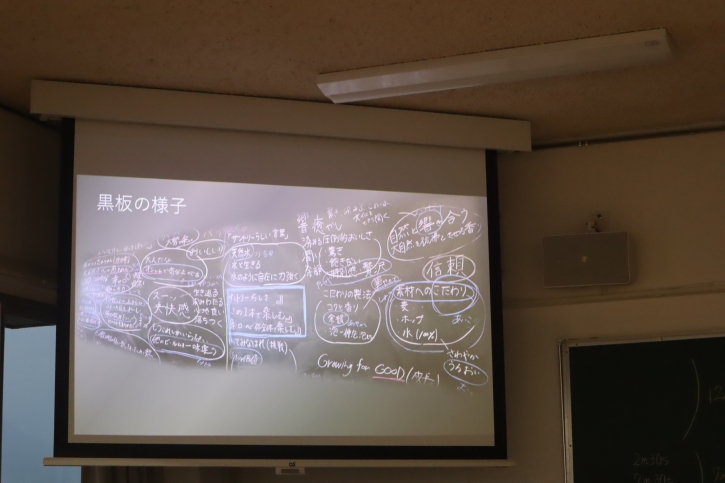

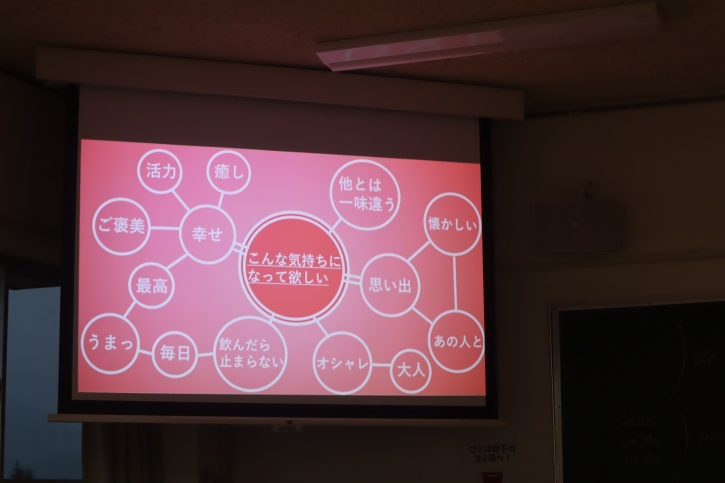

望月さん、杉山さんが、課題解決に向けたコンセプトの策定に向けて、サントリーらしさ、また、相手にこんな感情になってもらいたいというワードを黒板にまとめます。

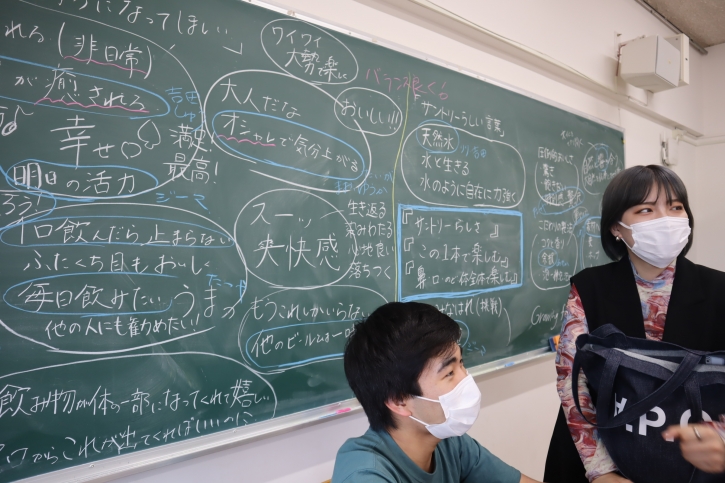

最終的には、このような形に。このワードをもとに、コンセプトの検討です。

コンセプトの候補から、コンセプトを確定します。

これらのワードをもとに、コンセプトを紡ぎました。

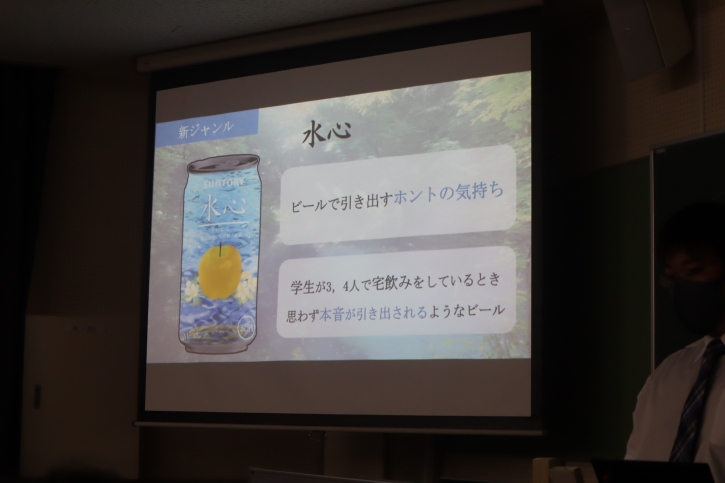

企業のコンセプトをもとに、各ジャンルごとの商品考案が始まりました。こちらは、新ジャンル。

こちらはビールジャンル。

さらに、こちらはプレミアムジャンル。これからは、事業部長、プロダクトマネジャー、工場長、デザインリーダーという役割をもとに、事を進めていきます!

会社の新コンセプトを踏まえて、新商品を考案します。

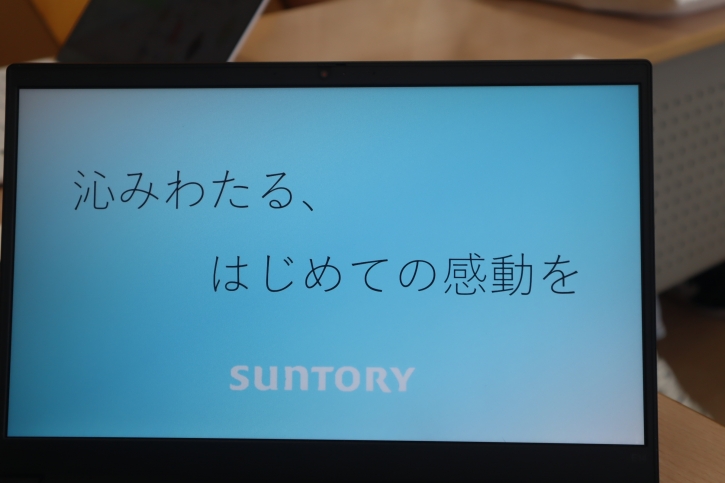

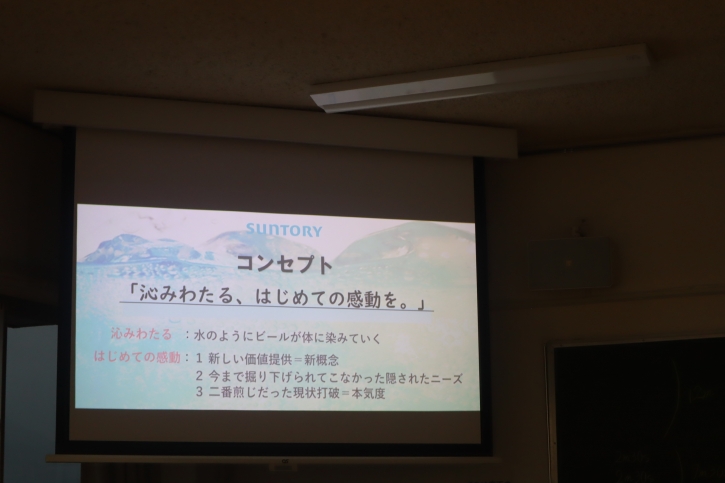

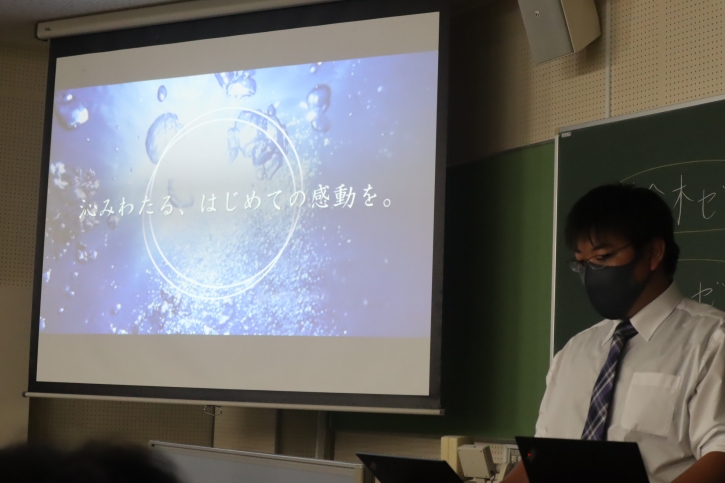

いよいよ社長より、新コンセプトの提案です。

先週は、全員体制でコンセプト案を検討しました。

社長のコンセプトの発表に耳を傾けます。

その結果、新たなコンセプトとして策定したのは・・・

「沁みわたる、はじめての感動を」を踏まえて、新商品の考案をしています。こちらは、新ジャンル。

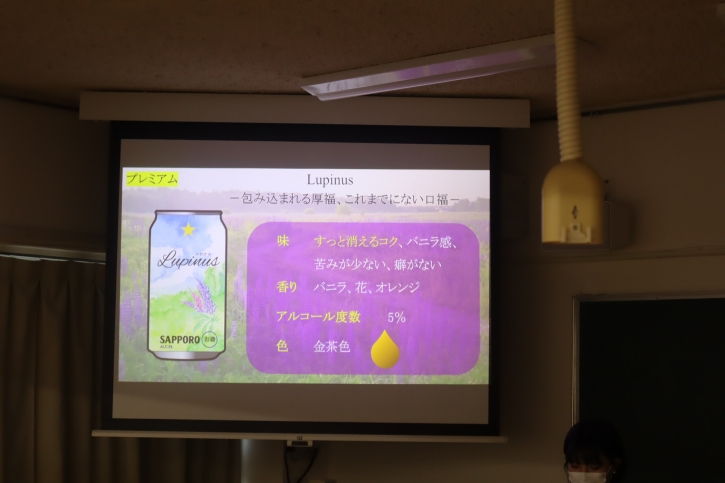

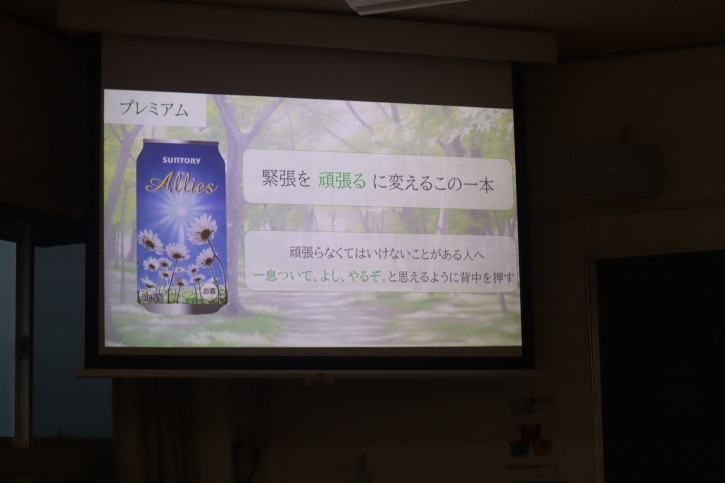

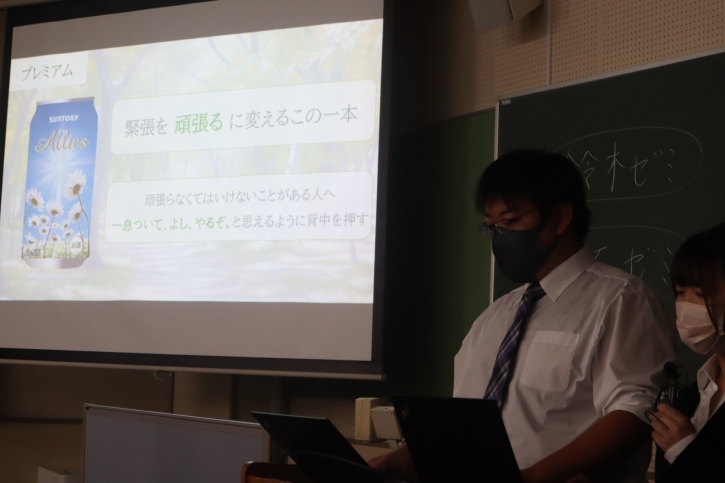

こちらは、プレミアムジャンル。

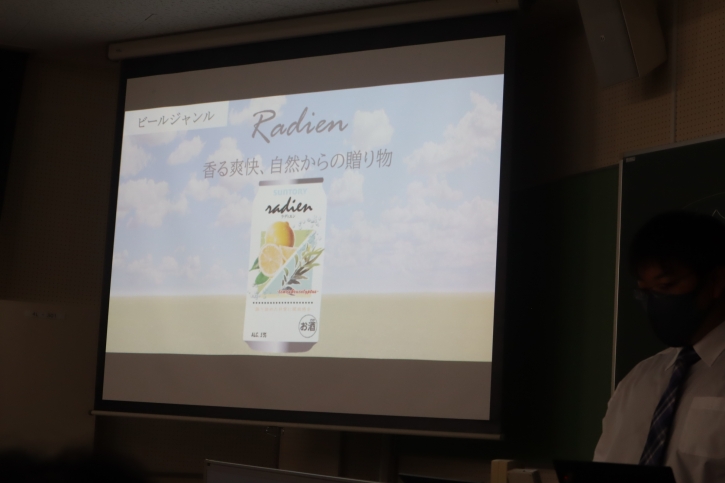

こちらは、ビールジャンル。

プレミアムでは、こんな思いを大切にします。

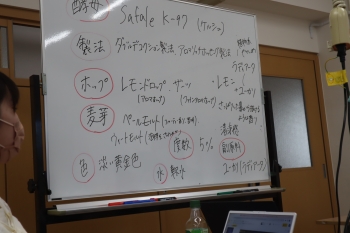

ビールジャンルでは、商品コンセプトを策定し、このような製法、素材、香りなどの特徴を出します。

プレミアムでは、このようなイメージで制作していきます。これをもとに次週はパッケージデザインを制作します。

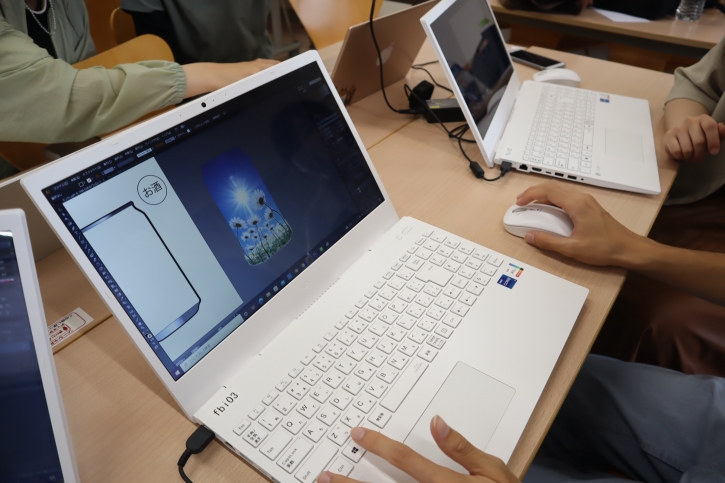

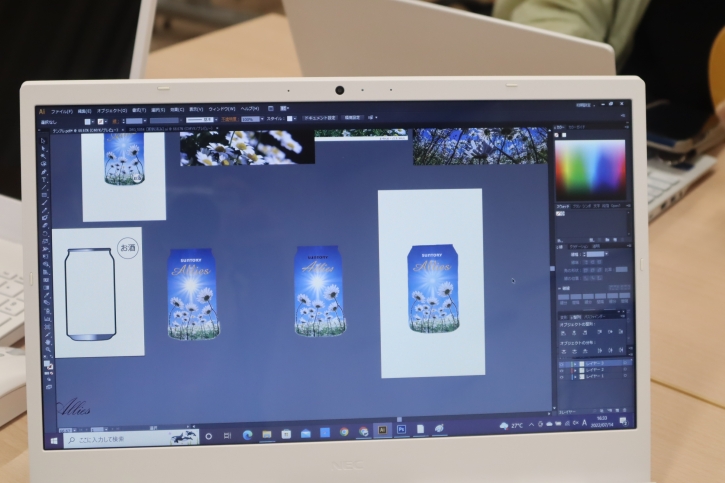

新たなコンセプトを踏まえて、新商品を(デザインを試作)

本日は、先輩方に応援をいただき、デザインの制作と商品の考案です。

まずは商品の考案の様子を報告します。プレミアムジャンル(プロダクトマネジャーは杉山さん)

また、ビールジャンル(プロダクトマネジャーは、芦沢さん)

さらには、新ジャンル(プロダクトマネジャーは、松井君)

ビールの素材や、製法に関する絵も手書きで。

いよいよデザインの制作です。

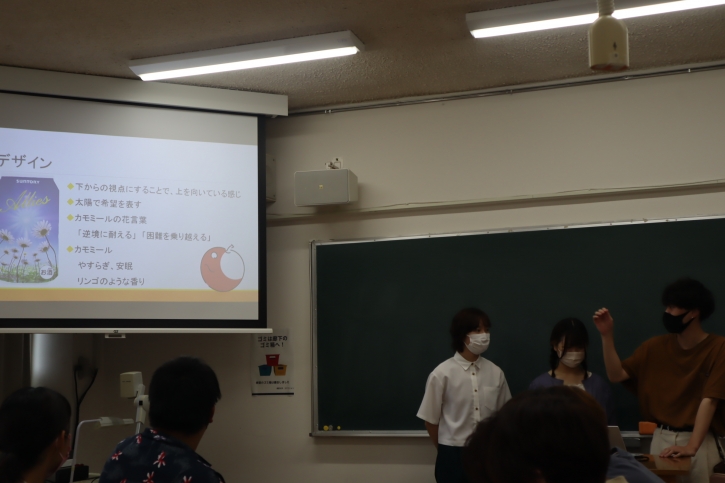

新ジャンルでは、同社が大切にしてきたものと、お客様に提供したい価値を統合したパッケージを。

プレミアムジャンルでは、週末のごほうびではなく、「次の日にいこう!」という気持に。

意見を出し合い、

みんなで確認し合い、仕上げました。

完成にいよいよ近くなってきました。

ビールメーカーS社について検討してきたもの(今後の方向性、コンセプト、商品案)を次週発表します。

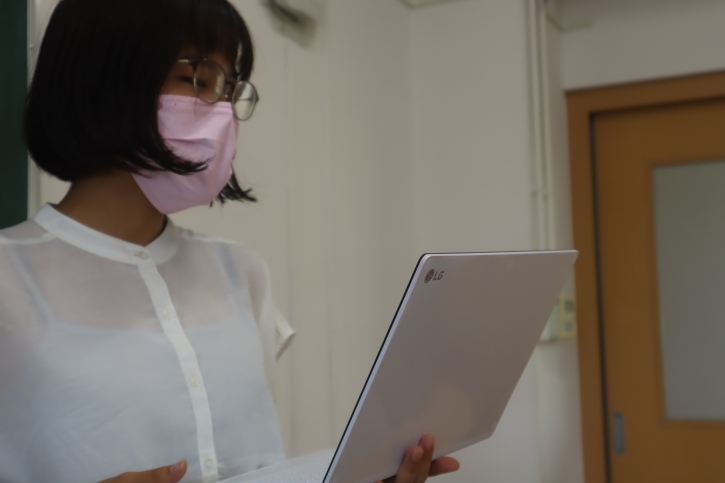

リハーサル前に、入念にデータをチェックします。ゼミ生が考案した商品案について。

製法などについては、手書きのものを取り込みます。

いよいよリハーサルが・・・。時間の条件があるので、これまで検討してきたもののポイントがしっかっり伝えられるか、緊張しながらの報告です。

これまで森ゼミ生は、身近な対象、身近とは必ずしも言えない対象の問題解決に取り組んできました。

身近な対象では、スーパーを。知恵を出し合いつつ、問題解決の難しさを実感。

また、身近とは言えないこの対象に焦点を当て、検討してきました。本当に難しかった。

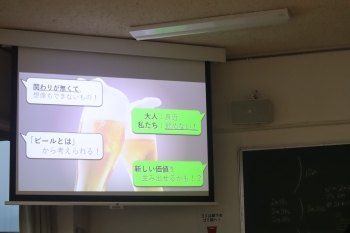

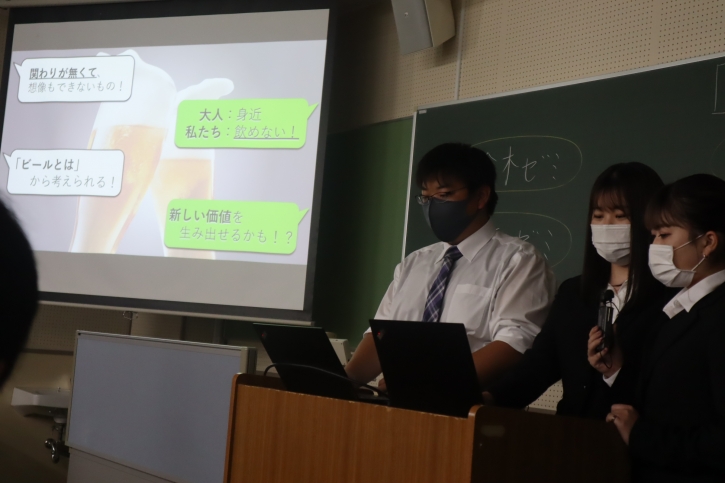

その時の、森ゼミ生の気持ちです。

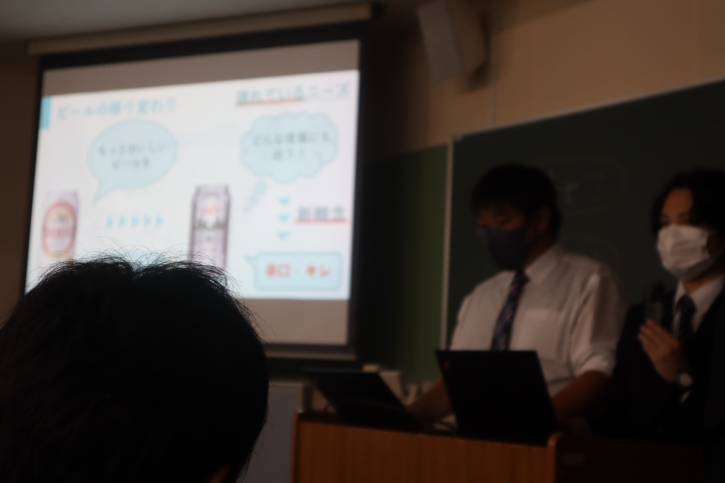

ビールと言えば、自分たちにはこんなイメージが。

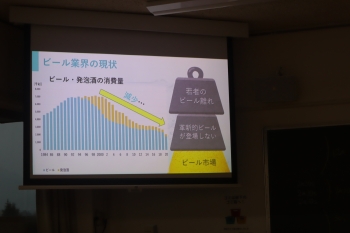

ビールは右肩さがりに、

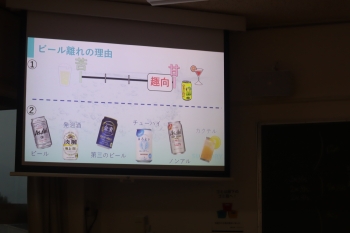

そして、若者は、これまでビールというよりは、他のアルコールに。特に、カクテルなどに関心がありそうです。この問題を考えていくのはとても難しそうです。

そのような苦しい状況にあるビールのなかで、トップとシェアとの差が大きいサントリー。今後の方向を考えるのはさらに難しそうです。

(中略しますが)同社のこれまでの展開をみていくと、素材を重視し、よいビールづくりを目指していたということが言えそう。よいビールを展開すれば、お客様は喜んでくれるのでしょうか。しかも他の企業もよいビールを多様に展開していてそうです。

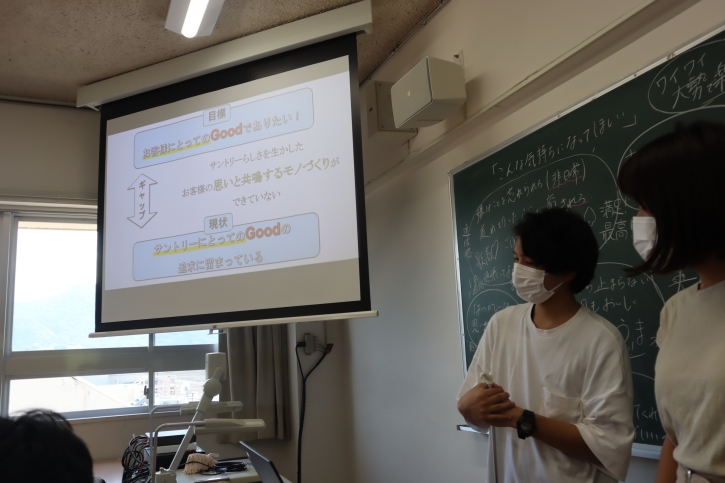

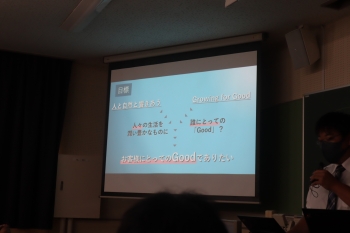

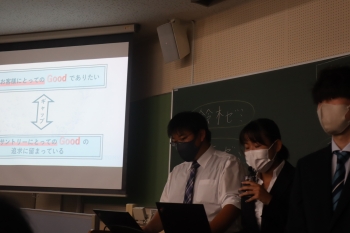

同社が大切にするGoodなビール。お客様にとってのGoodを目指すことが重要そうです。

お客様の真のニーズとは・・・

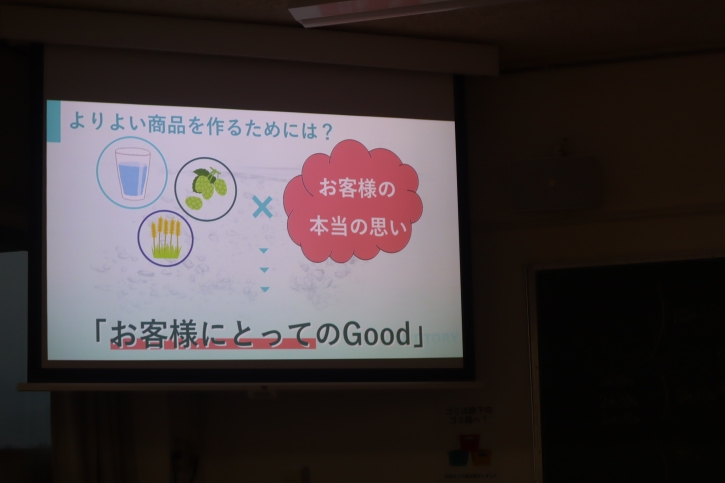

これらの課題を解決し、お客様にとって新たな価値を生み出す上で、みんなでコンセプトを検討しました。

それをもとにサントリーらしさをいかし、

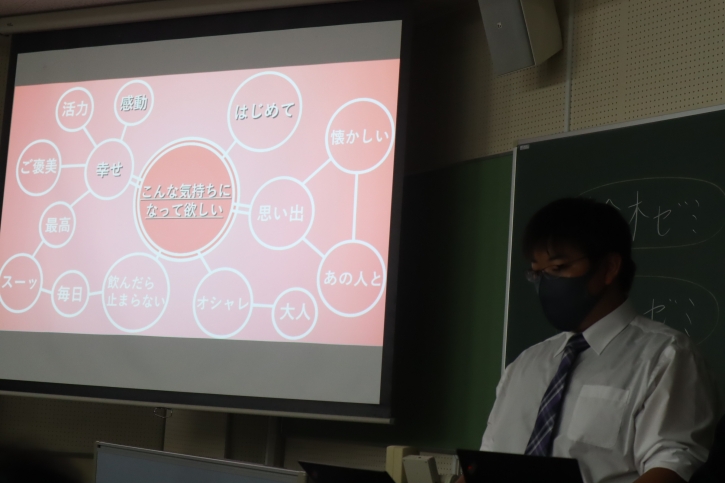

飲み手にこうなって欲しい(気持ち)を考えました。

このような活動を通して生まれたコンセプトは・・・

このコンセプトを踏まえて、商品を検討しました。プレミアムジャンル、ビールジャンル、新ジャンルそれぞれが個性のある商品になりそうです。

次週はいよいよ発表会となります。これまでの半年間の成果をしっかりと発表できるよう、今週は準備を重ねます。

これまでの研究成果を発表しました。

成果発表会の時の様子。森ゼミでは、身近な対象のこれからについて考え、

一方で、必ずしも身近とは言えない「ビール」について考え、問題解決の難しさを実感しました。

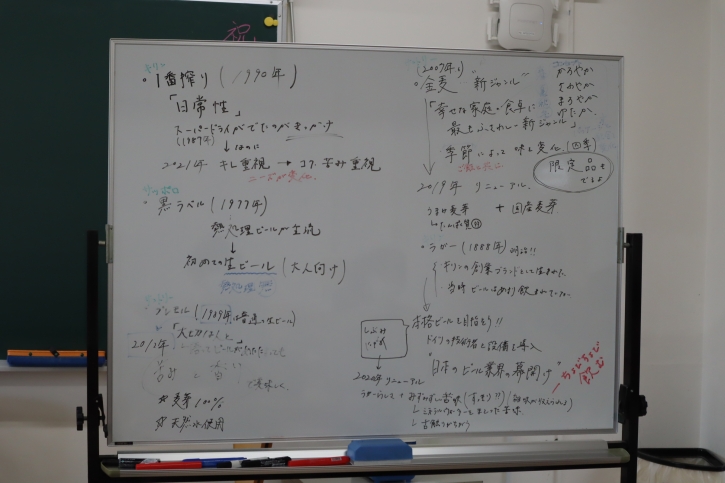

これまでこのビールはどういった展開をしてきたのか。

この度焦点を当てるビールですが、若者を中心として離れているようです。どんな要因が絡まっているのでしょうか。

若者の飲み物、特にアルコールの好みはこんな風に。

そんななかで焦点をあてるS社では、

理念・目標を掲げてはいますが、お客様に対してのGoodとなっているのでしょうか。

素材を重視し、良いビールの追求をしてきました。

この展開をもとに、課題を特定します。

これからは顕在化されたニーズを満たすのみならず、隠されたニーズを掘り起こすことが。ビールで言うと。

このようなS社でのものづくりに向けて、コンセプトを皆で考案しました。黒板にいろいろと書き出しました。

S社らしいコンセプトであり、しかも・・・、

お客さんにこんな気持ちになって欲しいと思い、考えました。

そして、紡ぎ出したコンセプトは、

素材や製法を吟味し、この会社のコンセプトをもとに、各ジャンルの商品を考案。

プレミアムジャンルは、こんな気持ちになって欲しいということを考え、こんな商品を提案。

また、ビールジャンルもこんな気持ちになって欲しいということを考え、こんな商品を提案。

さらに、新ジャンルでは、飲んでいる人の本音を引き出す、こんな商品を提案。

皆が、しっかりとこれまでの成果を報告しました。

この仲間で、問題解決活動を展開してきました。難しくもあり、一方で、これまでにない、相手に響くものを考え、やりがいのある活動になりました。

最後にみんなで振り返りです。本当に半年間、いろいろなことがありました。

森ゼミの先輩方が一年生を支えてくれました。本当に、ありがとうございます!

全員集合の記念撮影です。打ち上げとしては、感染対策をしつつ、食事会を実施しました。地域のスーパーとともに、ビール系S社の問題解決活動を進めてきました。むずかしくもあり、やりがいのある半年間となりました。森ゼミの皆さん、本当にお疲れさまでした。

企業イノベーションプロジェクトの関連Webpageへ