たねぷろじぇく宮城遠征(現地調査、たねぷろ教室①)(2024.6.4-5)

高橋一秋ゼミ(里山再生学ゼミ)では、この4月に2年生5名を新メンバーとして迎え入れました。

この新メンバー5名にとっては、初めてのたねぷろじぇく宮城遠征(山元町)。ベテランの4年生2名・3年生2名を合わせた9名が「たねぷろじぇく」に関する活動・調査を行いました。

「たねぷろじぇくと」は、被災地の復興のために貢献したいと考える長野県民と、被災地の里山を再生させたいと願う宮城県民の力を束ねて、被災地で採取した種子から地域性苗木を長野県と宮城県で生産し、その苗木を被災地に植栽するまでの過程を支える「被災地里山救済・地域性苗木生産ネットワーク」を構築するとともに、長野県と被災地の未来を担う世代(小学生・中学生・高校生・大学生)の協働による環境教育プログラムの開発と実践を通じて、地域性苗木の生産と植栽を行うことを目的としています。

①開花状況の確認、残存海岸防災林の調査、植栽苗木の保育管理、植樹祭会場の下見

<活動内容>

深山山麓少年の森で、コナラ・ミズナラ・クヌギ・クリの開花状況を確認しました。また、11/10(日)開催予定の第10回たねぷろじぇくと植樹祭(午前の部)の会場を下見しました。

東日本大震災の津波の被害を受けつつも、流されなかった残存海岸防災林で、広葉樹の生残や開花・結実の状況を調査しました。

たねぷろじぇくと植栽地で、これまで植栽した苗木の生残・枯死の状況を確認しました。アブラムシの駆除(オルトランの投与)と下草刈りを行いました。また、第10回たねぷろじぇくと植樹祭(午後の部)の会場を下見しました。

震災遺構・中浜小学校を見学しました。

②苗木ビオトープのモニタリング

<調査内容>

2020年7月に、坂元小学校の苗木生産施設に、水を溜めることができるトロ舟(大型2個、小型2個)を設置し、苗木と組み合わせてビオトープを創出しました。また2021年の7月には、生物が生息しやすい環境を整備するために、トロ舟(超大型2個)を増設しました。今回は、ビオトープを利用する水生生物や昆虫などを調査しました。また、ビオトープに訪れる鳥類や哺乳類を撮影するために設置した自動撮影カメラの電池・SDカードを交換しました。

③苗木のモニタリング

<調査内容>

7月に開催する「ワークショップ③芽生え観察会」「ワークショップ⑥苗木の植え替え」で、観察対象や植え替え対象となる苗木の生残・枯死の状況を確認しました。

④たねぷろ教室①(坂元小)の開催

<活動内容>

「たねぷろじぇくと」の目的や活動内容をゼミ生が坂元小学校の5年生にレクチャーしました。

拡張・改修工事中の深山山麓少年の森で調査

種子を採集していたトレイルも工事中

切り株の年輪を数えて林齢を推定

コナラ・ミズナラ・クヌギ・ヤマザクラの葉の特徴を観察

残存海岸防災林の調査

マツ枯れ対策として、伐倒後に薬剤燻蒸されていたクロマツ

ヤマグワの果実

ヤマグワの果実の試食

ヤマザクラの果実

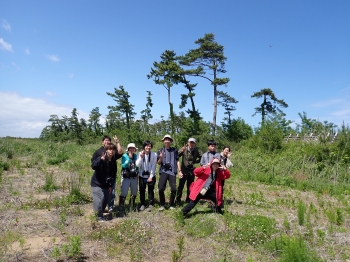

元気よく育っていたコナラの前で記念撮影

郷土料理の和風レストラン「田園」

天然ますの郷土料理「はらこめし」

たねぷろじぇくと植栽地

アブラムシの駆除(オルトランの投与)

下草刈り

大きく育った苗木の前で集合写真

海へ

牡蠣・ホッキ・赤貝の貝殻を当てるクイズ

常宿の喜楽荘(松川浦)

本マグロのお刺身やサバの味噌煮の夕飯

松川浦漁港(福島県相馬市)

松川浦湾

震災遺構・中浜小学校

苗木の生残・枯死調査(坂元小学校)

ギンヤンマのヤゴ

たねぷろ教室①の開催

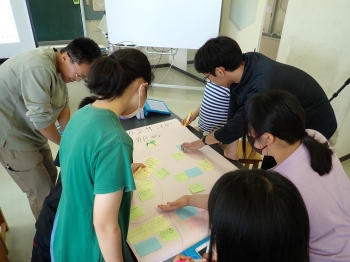

JK法によるグループワーク(小学5年生)

テーマ:海岸防災林って、なに?

グループ発表(小学5年生)

たねぷろじぇくとと海岸防災林の解説(大学生)

関連リンク