全国植樹祭ながの2016の植樹会場を見学(2025.6.16)

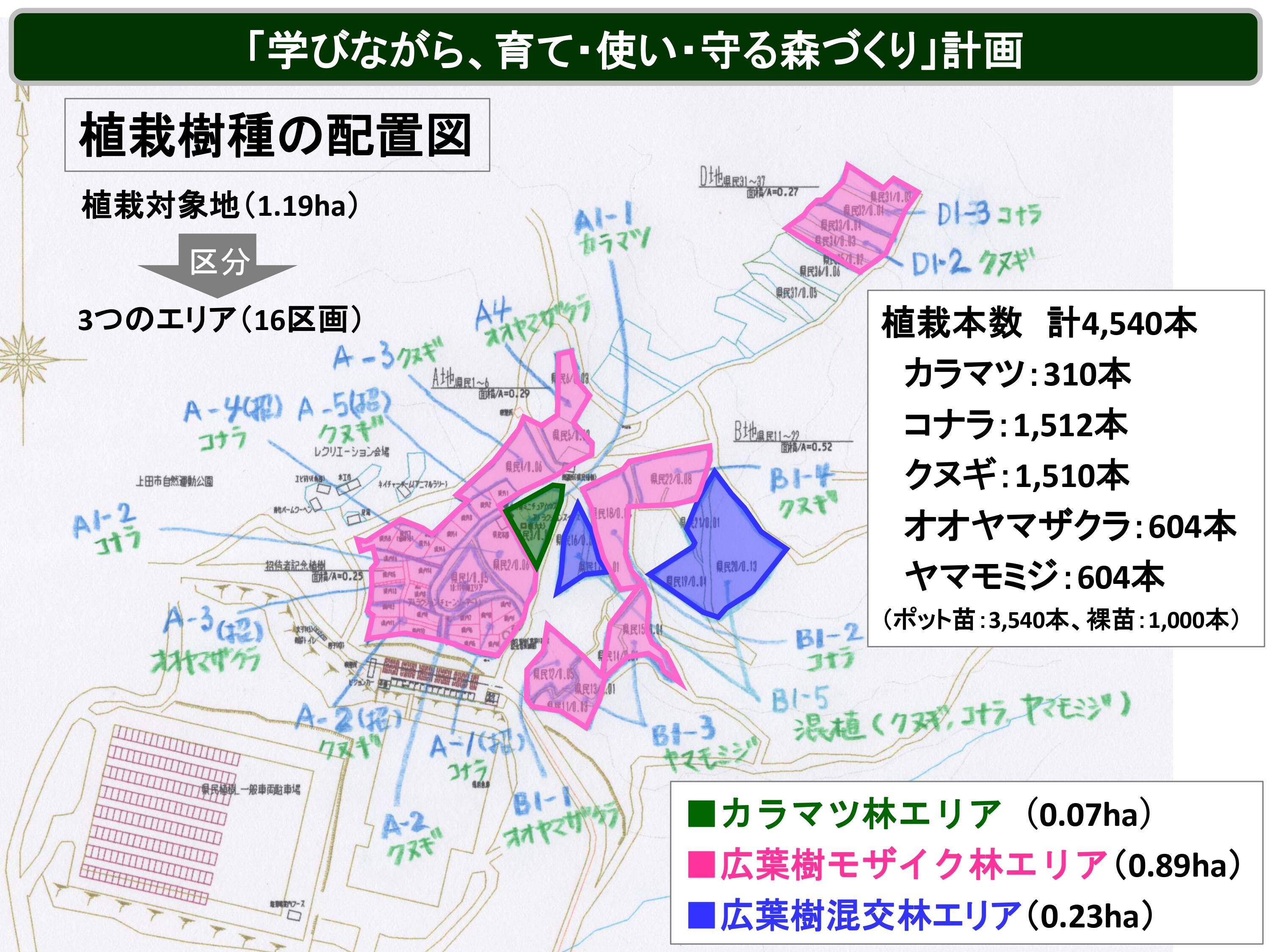

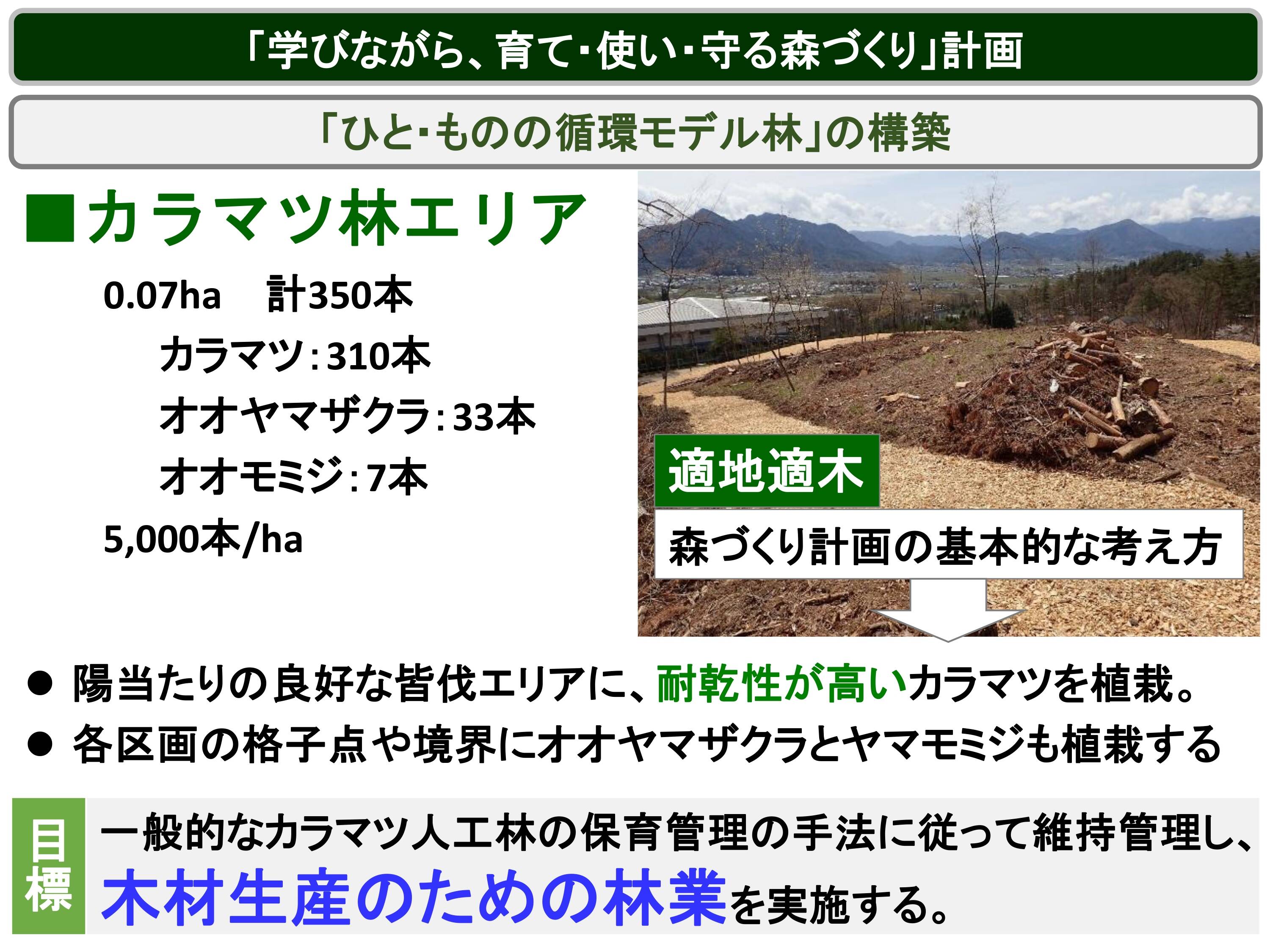

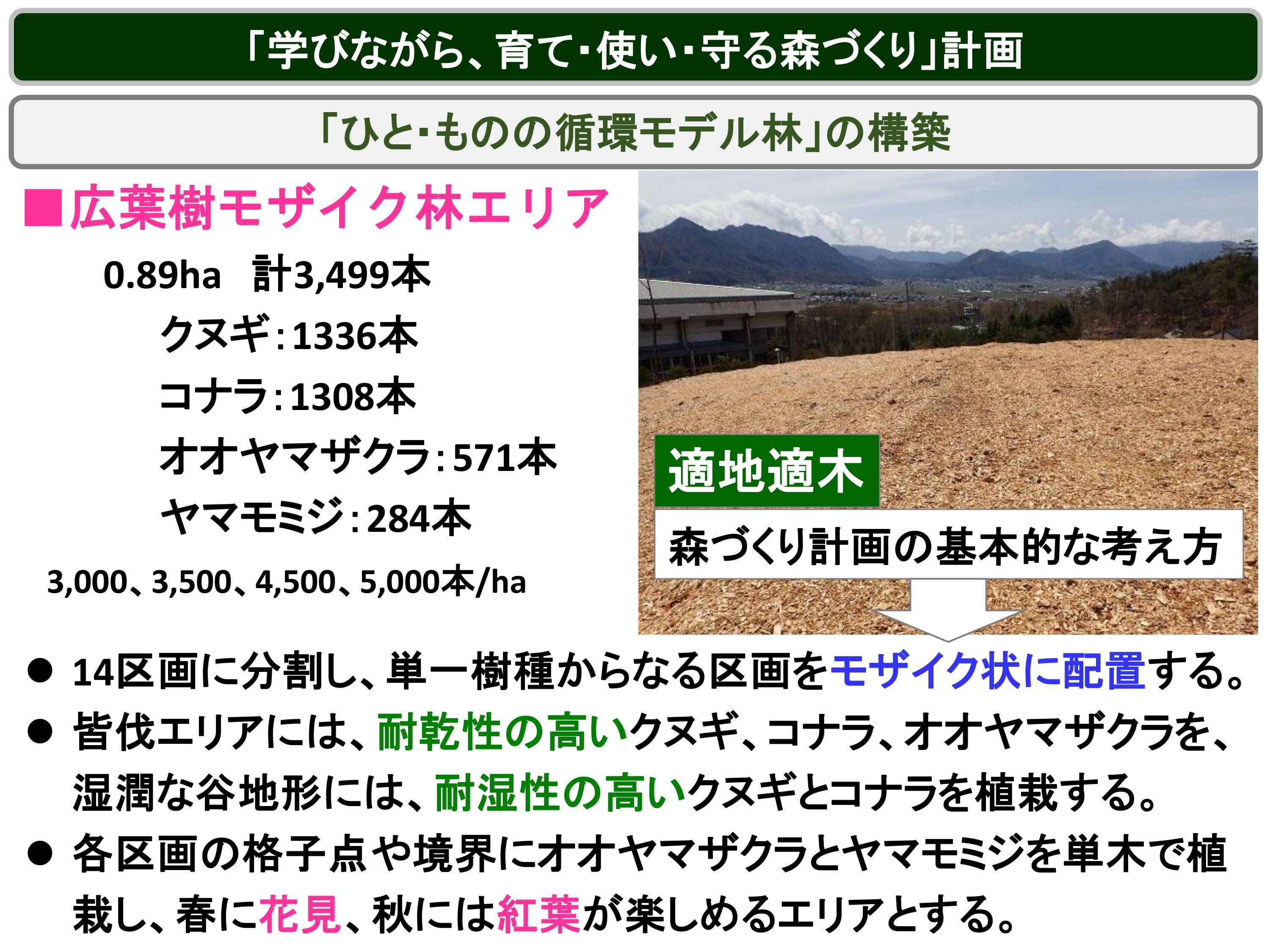

2016年6月に開催された「全国植樹祭ながの2016」の植樹会場の一つは、長野大学の東側に位置する自然運動公園でした。実習では、植樹から9年が経った会場を見学し、苗木の生長具合を確認しました。植樹祭では、カラマツ、クヌギ、コナラ、ヤマモミジ、オオヤマザクラが植栽されました。学生達は、生長の良い樹種、生長の悪い樹種、同じ樹種でも場所によって生長具合が違うことを学びました。それぞれの樹種が好む環境にその樹種の苗木を植栽することを「適地適木」と言います。また、カラマツの苗木にからまったツルを外す作業を行いました。

自然運動公園まで徒歩で移動

植樹会場の入口

植樹会場を見学する学生達

カラマツの苗木にからまったツルを外す

苗木が生長していない草原

草原に咲くアヤメ

生長の悪いクヌギの苗木

生長の良いヤマモミジの苗木

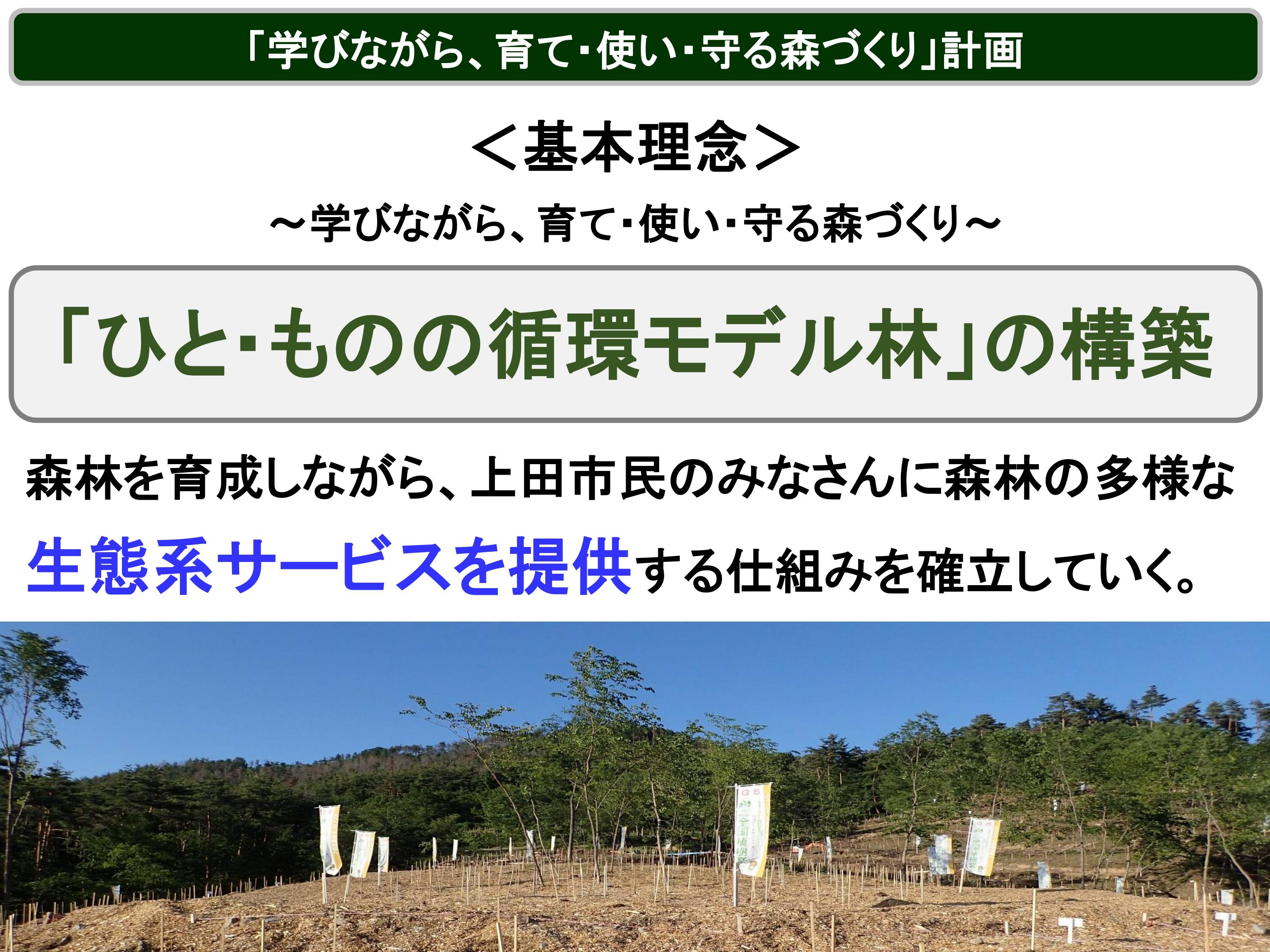

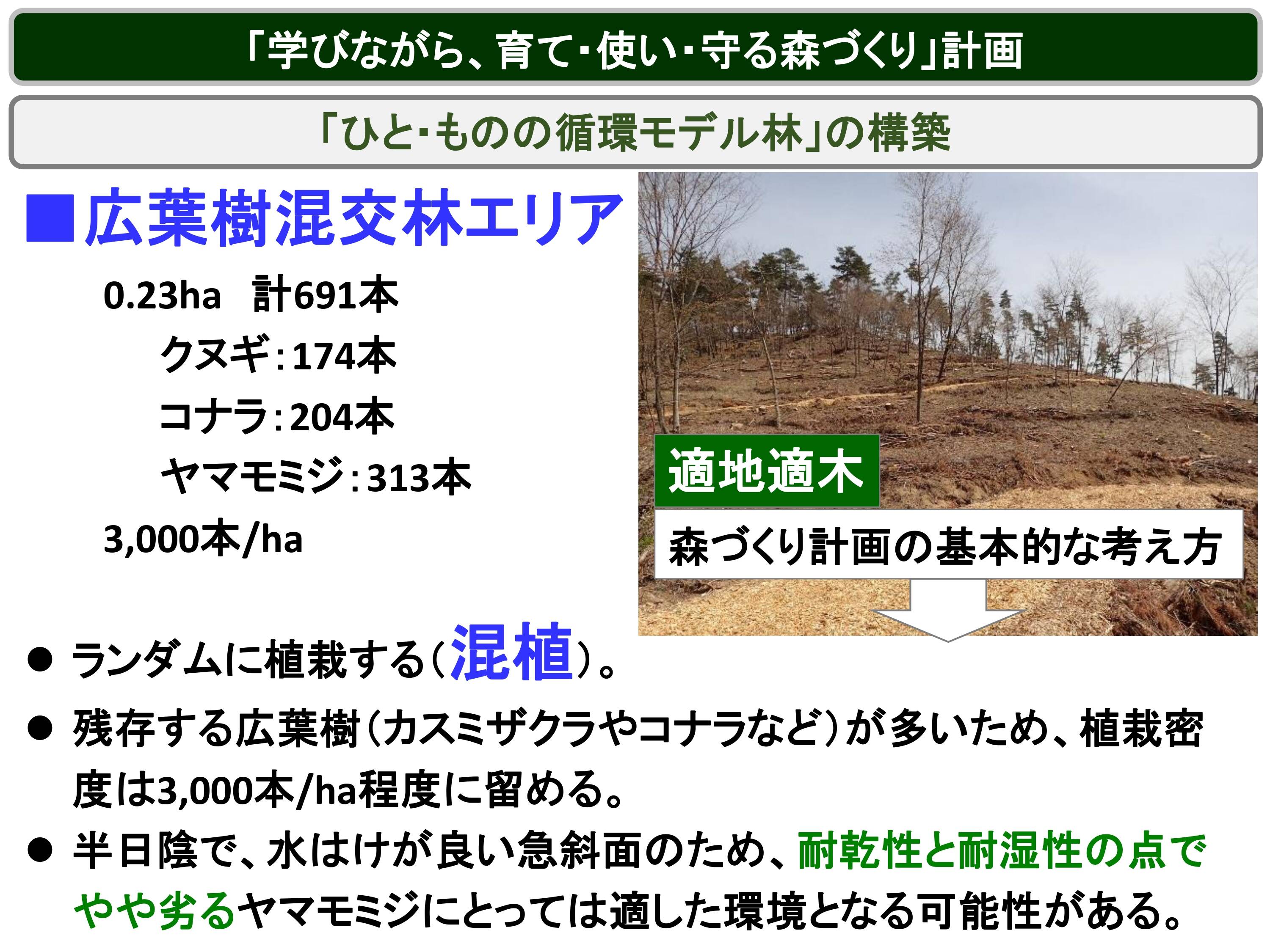

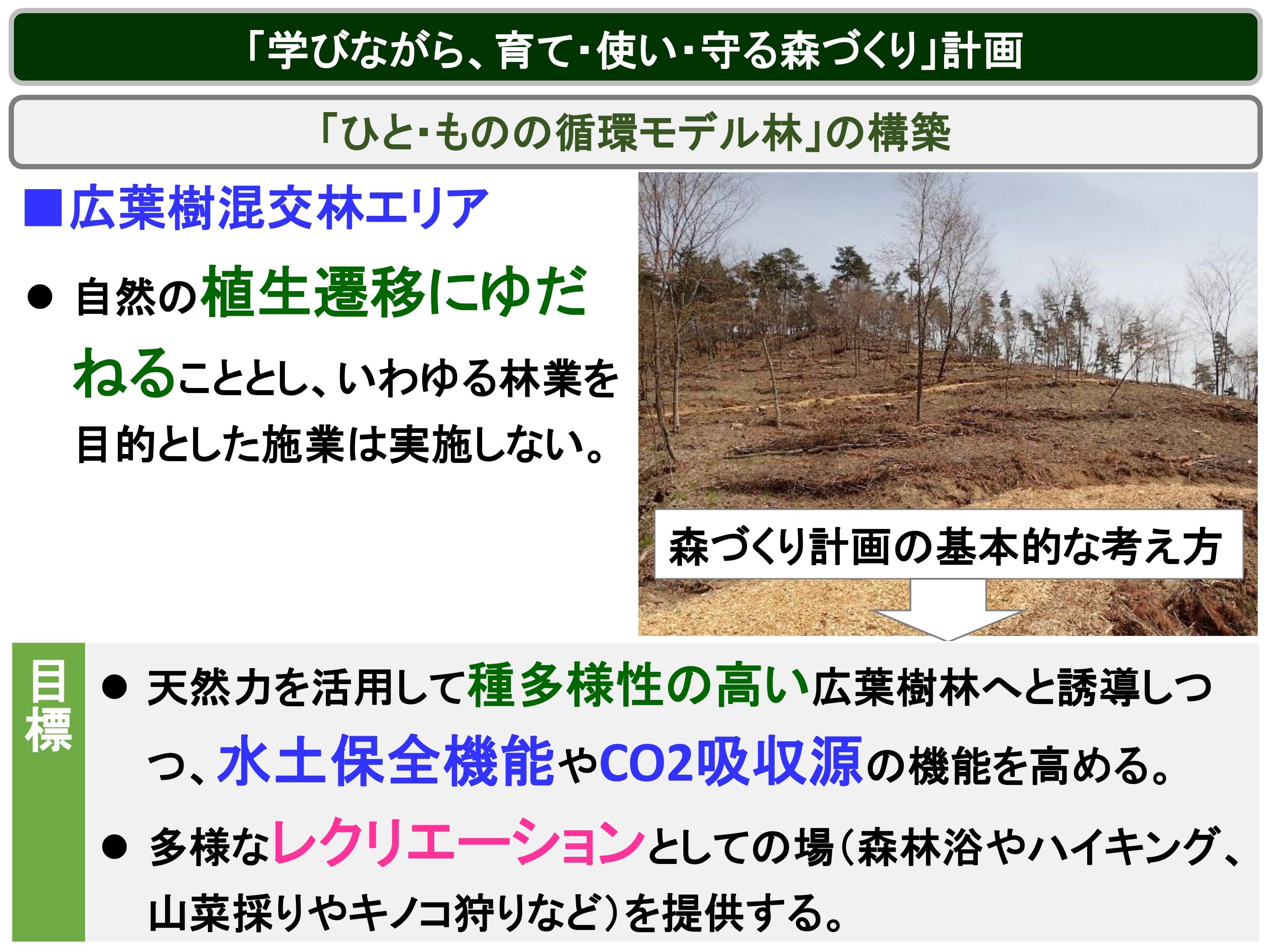

「学びながら、育て・使い・守る森づくり」計画とは

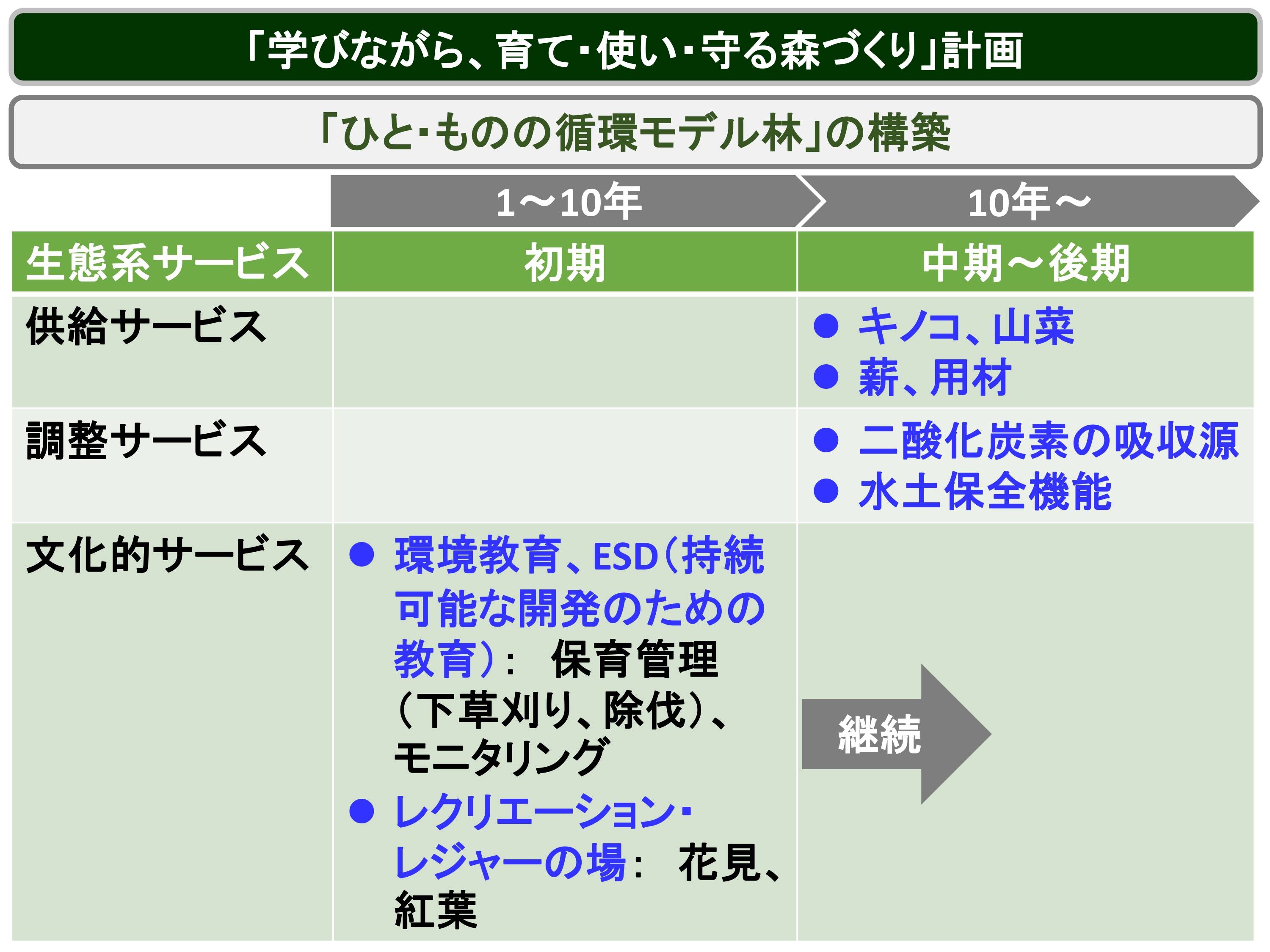

里山再生学ゼミは、全国植樹祭ながの2016で「学びながら、育て・使い・守る森づくり」計画を提案し、その提案に基づいて植樹が実施されました。その計画の基本理念を「ひと・ものの循環モデル林の構築」と定め、森林を育成しながら、上田市民のみなさんに森林の多様な生態系サービスを提供する仕組みを確立していくことを目指しました。

里山再生学ゼミのメンバー

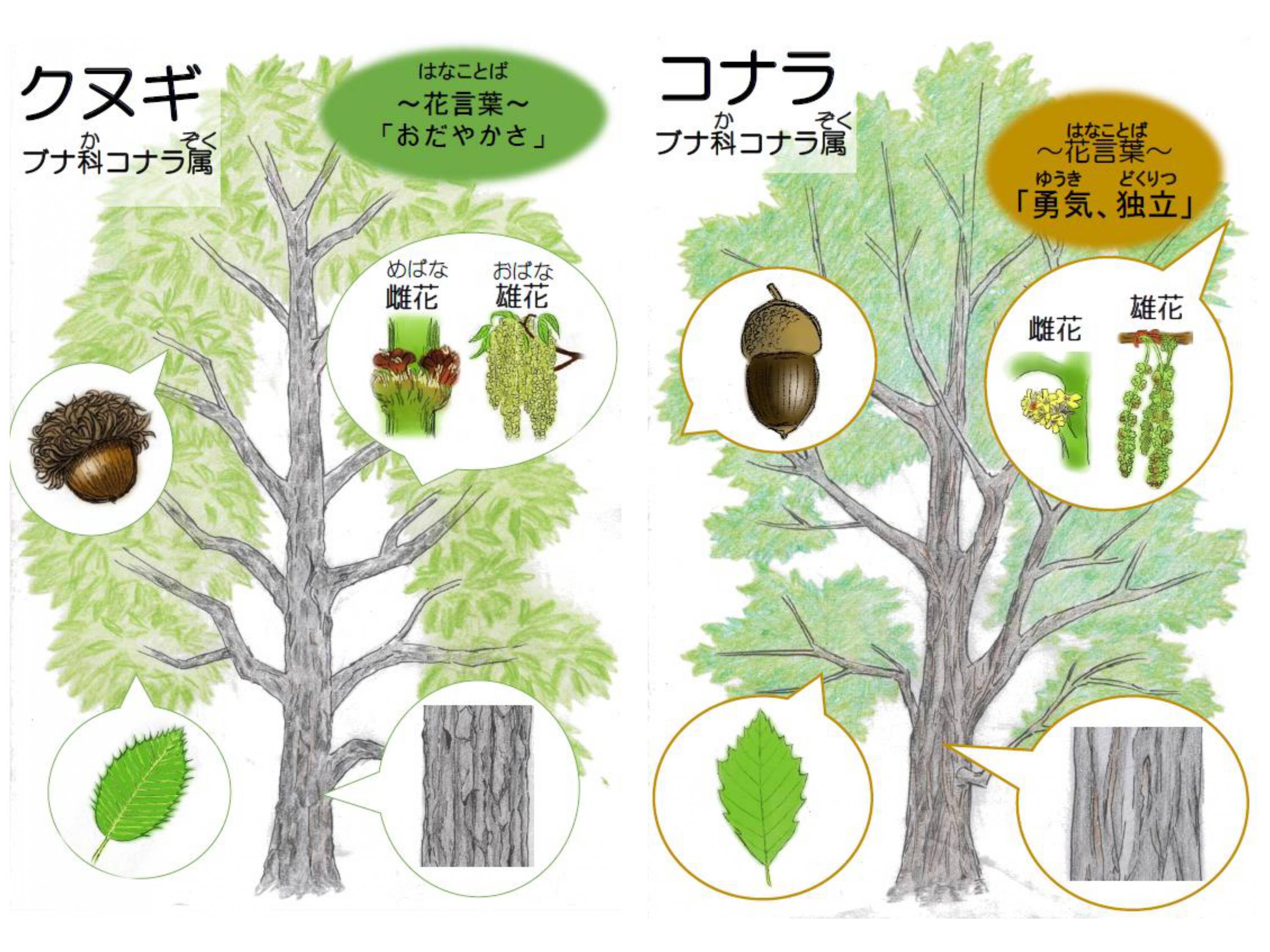

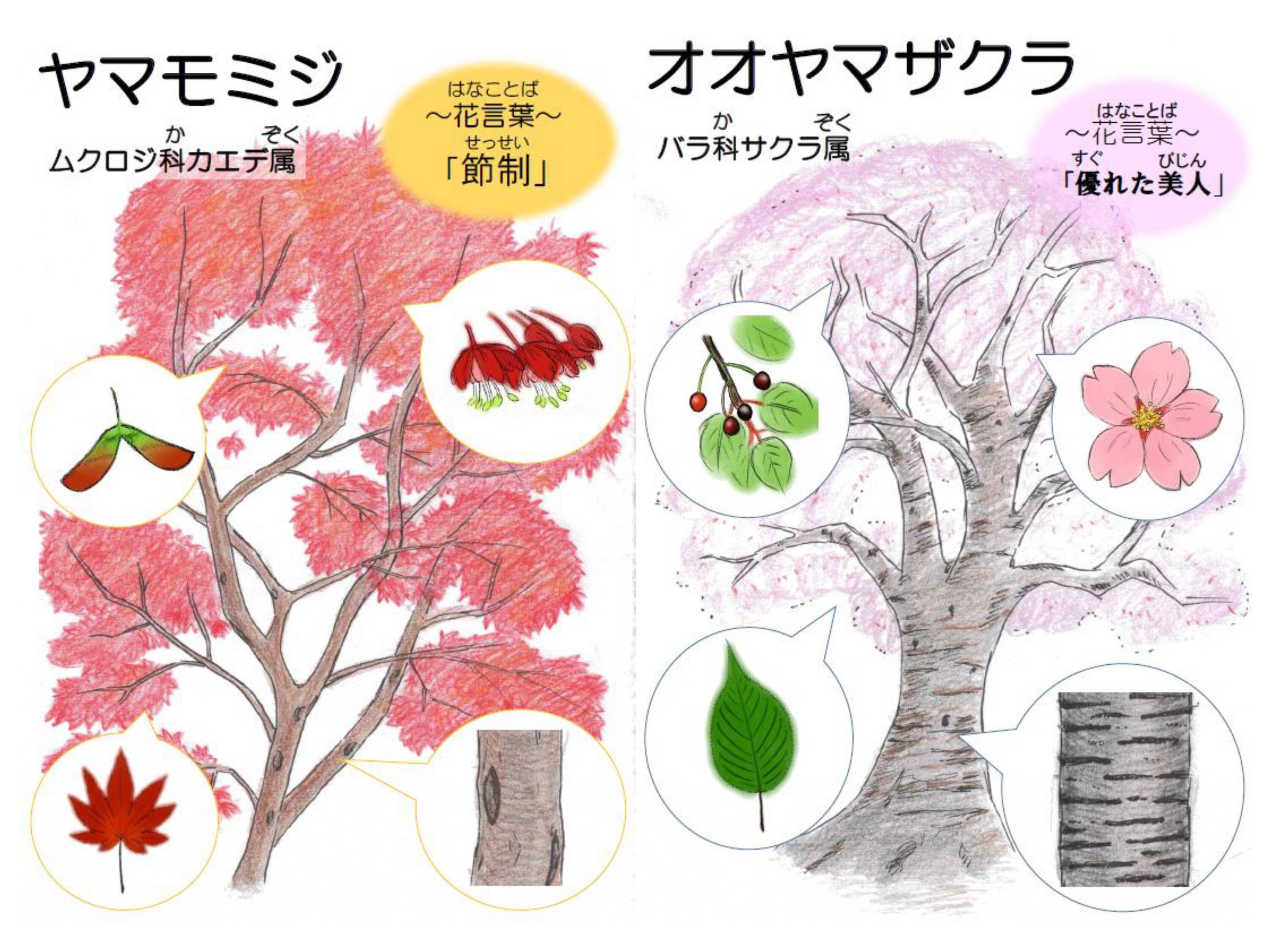

ミニ樹木図鑑

里山再生学ゼミは、全国植樹祭ながの2016で植栽する5つの樹木の形態的な特徴と利用方法をまとめた「ミニ樹木図鑑」を作成し、参加者に配布しました。

全国植樹祭ながの2016の詳細は:

第67回全国植樹祭の記録

専門科目「里山再生論」(担当:高橋一秋)とは

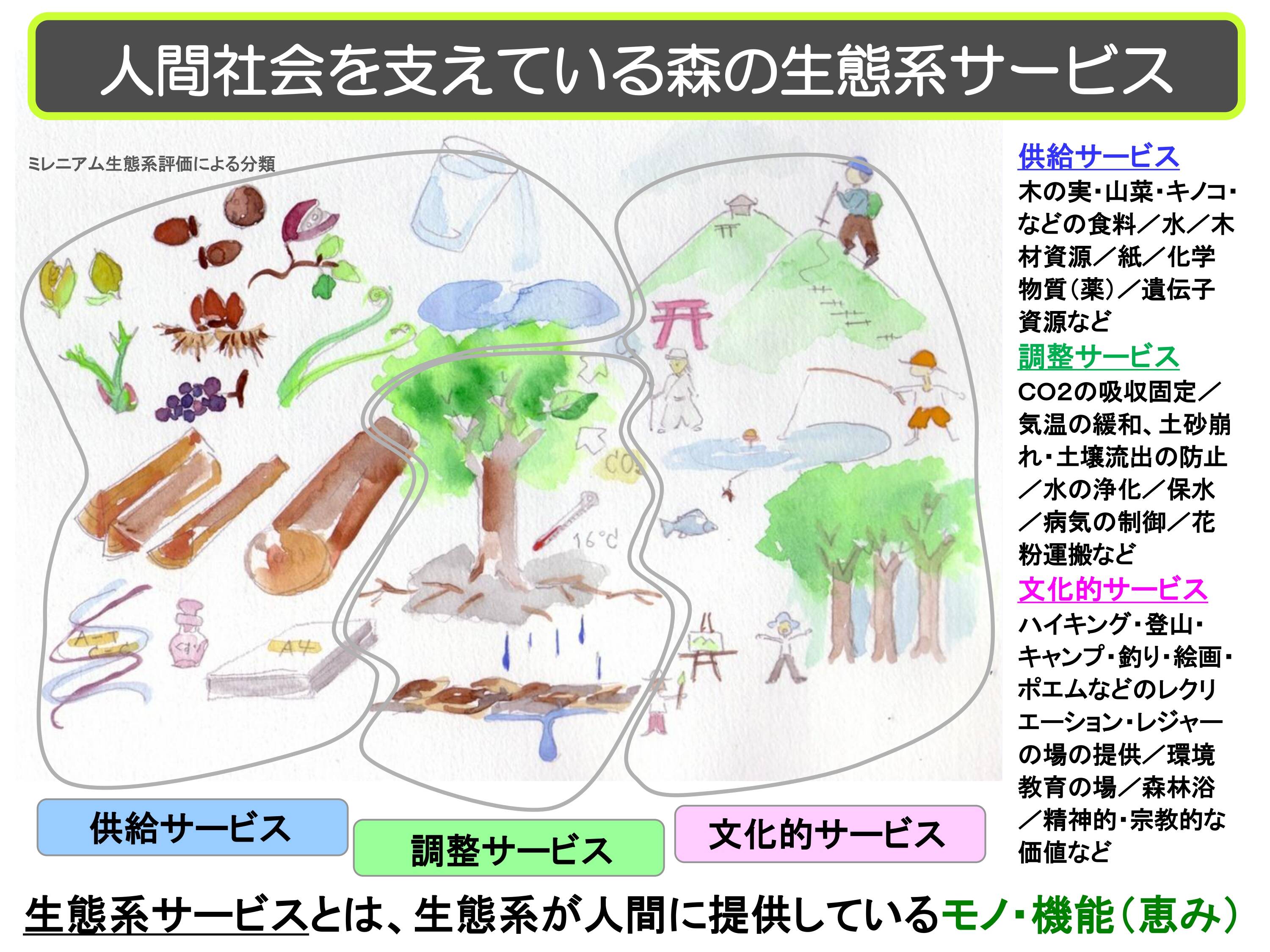

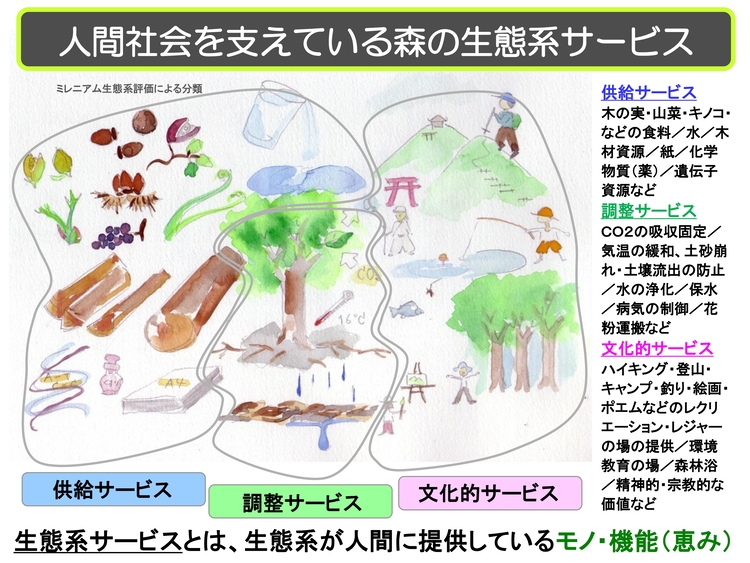

本科目は、環境ツーリズム学部の専門科目です。本科目では、生態系が作り出す生態系サービス(自然の恵み)を現代社会に役立てるための知識を習得し、生物多様性と生態系サービスという観点から、現在と過去の里山の違いについて学びます。また、自分がやってみたい生態系サービスの再生・活用・保全に関する提案を考えます。

「森・川・里の恵みクリエイター養成講座」の受講生は、「里山再生論」の授業の中で「生態系サービスの再生・活用・保全に関する提案」を考え、Ⅱ種資格の取得を目指します

2026年4月から、環境ツーリズム学部と企業情報学部の再編による「地域経営学部」が開設予定です。

それに伴って、「里山再生論」は「地域経営学部、地域サステイナビリティコース・環境ツーリズム領域」の専門科目に移ります。

森林が作り出す多様な生態系サービス

関連リンク

教員紹介

教授

高橋 一秋

タカハシ カズアキ

所属

環境ツーリズム学部、地域経営学部