専門科目「里山再生論」(担当:高橋一秋)とは

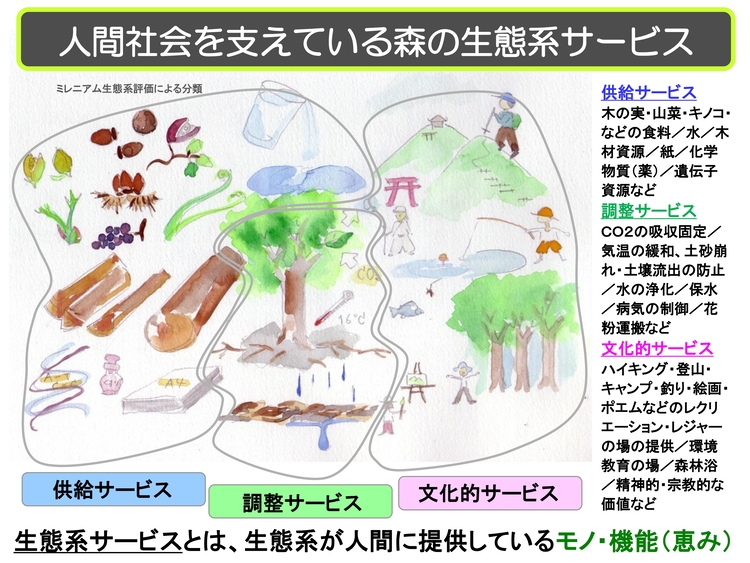

本科目は、環境ツーリズム学部の専門科目です。本科目では、生態系が作り出す生態系サービス(自然の恵み)を現代社会に役立てるための知識を習得し、生物多様性と生態系サービスという観点から、現在と過去の里山の違いについて学びます。また、自分がやってみたい生態系サービスの再生・活用・保全に関する提案を考えます。

「森・川・里の恵みクリエイター養成講座」の受講生は、「里山再生論」の授業の中で「生態系サービスの再生・活用・保全に関する提案」を考え、Ⅱ種資格の取得を目指します。

2026年4月から、環境ツーリズム学部と企業情報学部の再編による「地域経営学部(仮称)」が開設予定です。それに伴って、「里山再生論」は「地域経営学部(仮称)、地域サステイナビリティコース・環境ツーリズム領域」の専門科目に移ります。

構想中であるため、変更となる場合があります。

森林が作り出す多様な生態系サービス

森林浴をキャンパス内の「恵みの森」で体験(2025.5.12)

長野大学の里山林(恵みの森)で、五感を使って森林浴を体験しました。受講生は、それぞれの感覚を使って、以下の3つの体験をしました。

1.【聴覚・触覚】目隠しをして樹皮を触る

2.【嗅覚】葉の匂いを嗅ぐ

3.【視覚・聴覚】一人で静かに森林浴(10分間)

森林浴の効果とは

5つの感覚(視覚・聴覚・嗅覚・触覚・味覚)を使って森林浴を楽しむことで、自律神経機能のバランスが整うと言われています。これが森林浴の効果です。受講生は、唾液中の消化酵素の一つ、アミラーゼを森林浴の前後で計測し、自分が森林浴によってリラックスできたかどうかをチェックしました。唾液アミラーゼは交感神経が働いて興奮状態になると高い値を示し、逆に副交感神経が働いて落ち着いた状態になると低い値を示します。

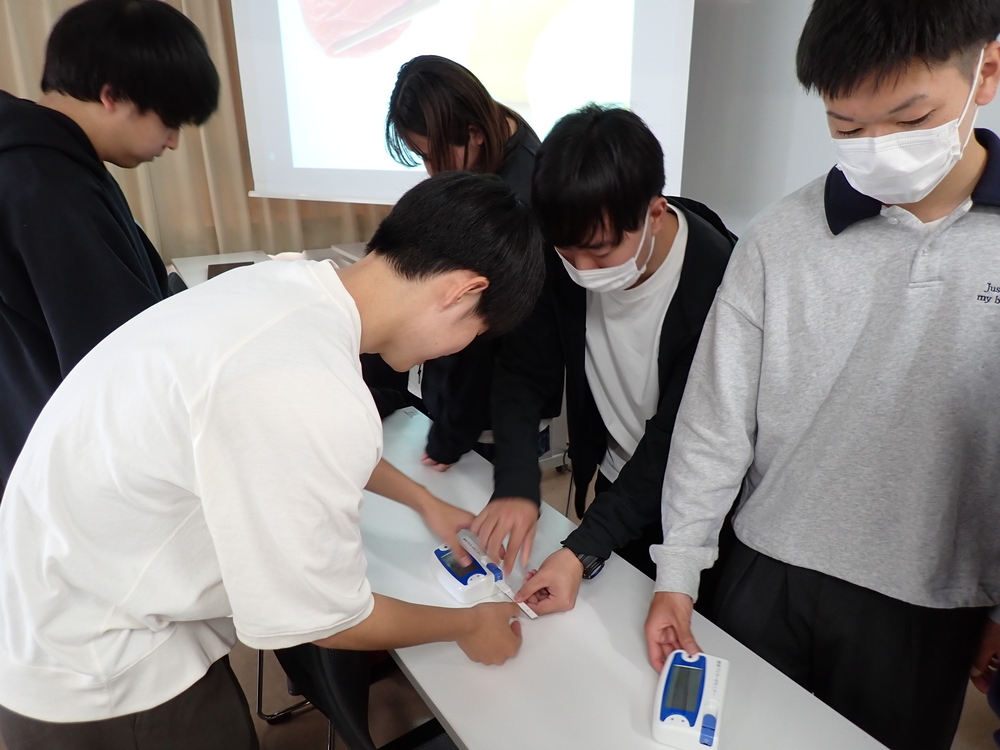

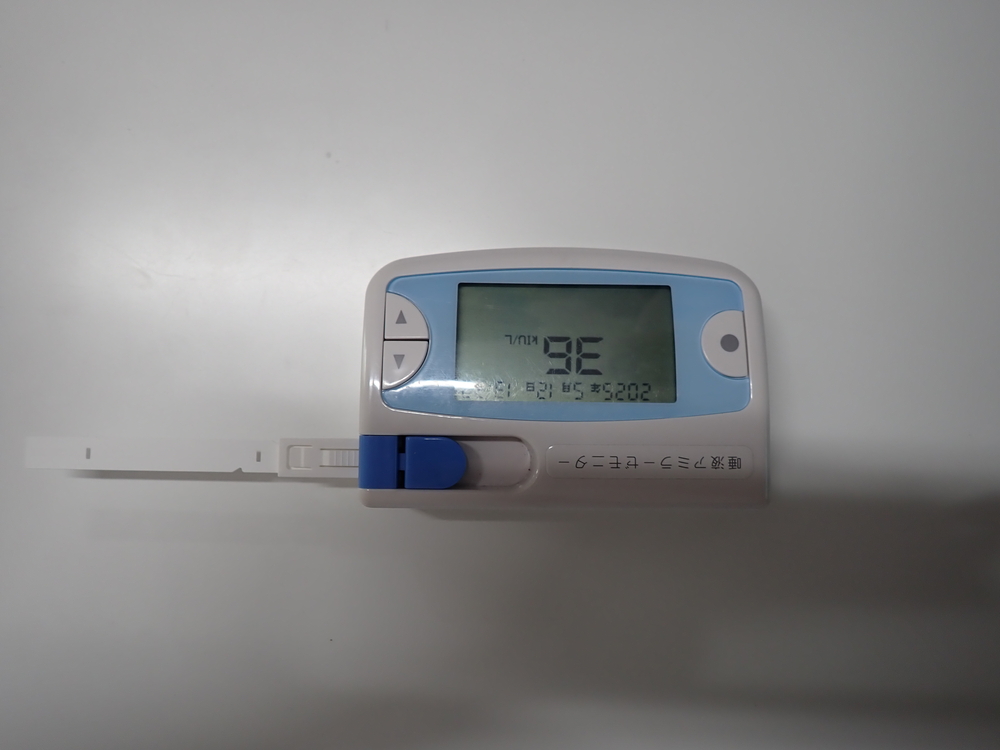

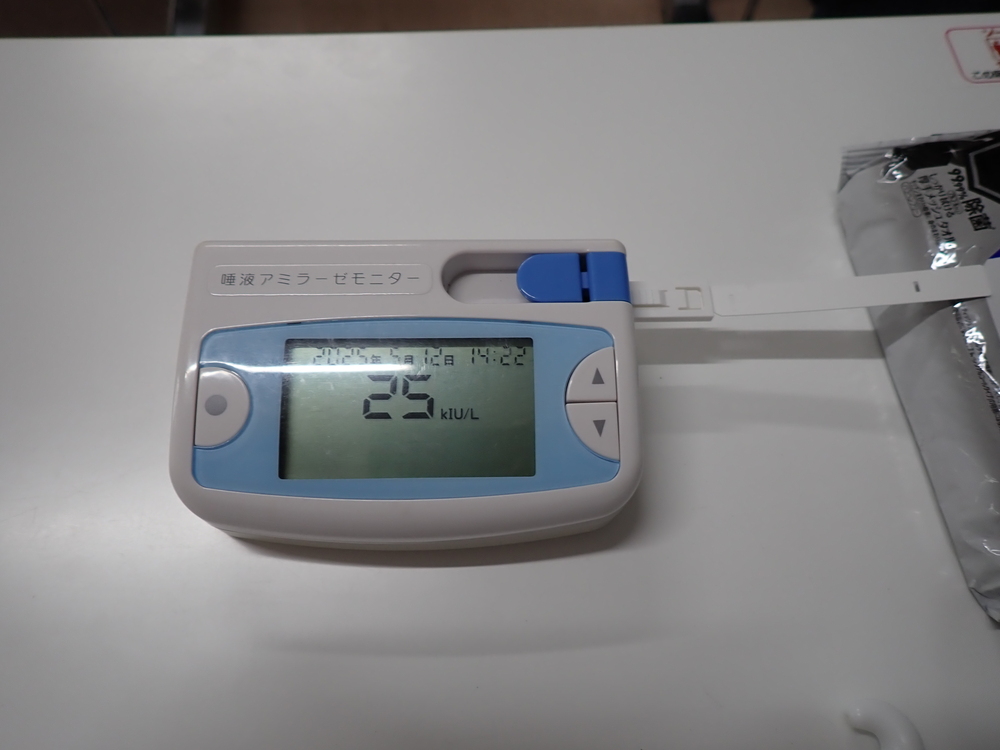

森林浴前(Before)の唾液アミラーゼの計測

唾液アミラーゼの計測(森林浴前:Before)

数値は36。ややストレスは有り

1.【聴覚・触覚】目隠しをして樹皮を触る

目隠しをしたペアの学生をある木へ連れていく

木の樹皮を触って特徴を覚える

2.【嗅覚】葉の匂いを嗅ぐ

ヤマコウバシの葉をもぐ

葉っぱの匂いを嗅ぐ

3.【視覚・聴覚】一人で静かに森林浴(10分間)

木々と空を見上げて森林浴(動画)

寝そべって、しゃがんで、一人で静かな時間を過ごす

地面からは落ち葉のいい匂いが・・・

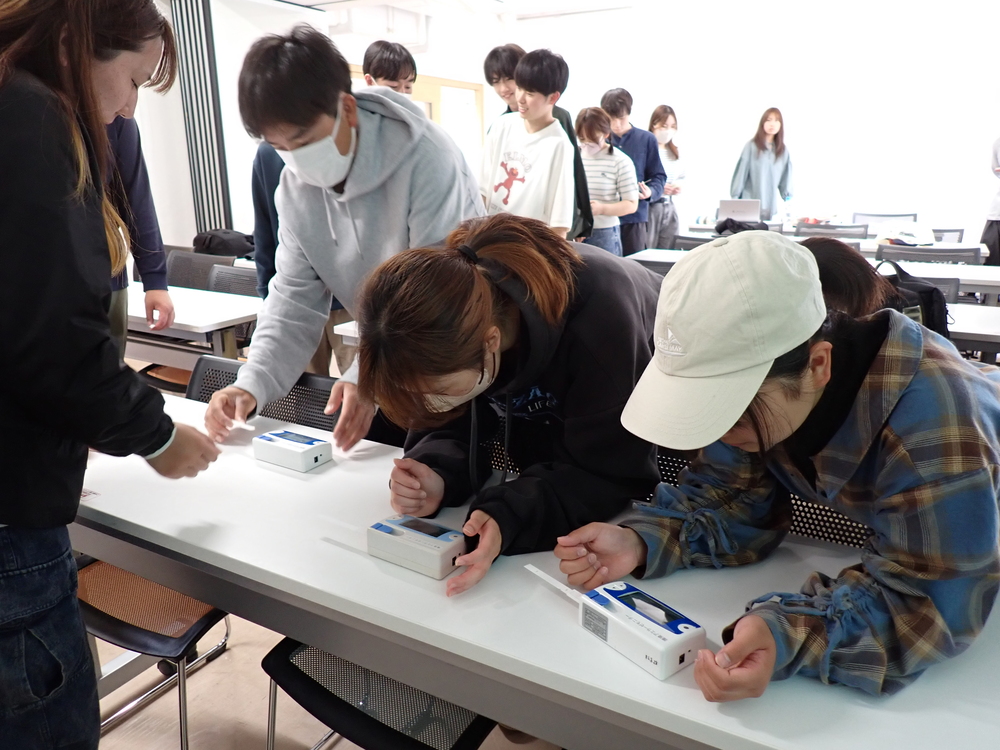

森林浴後(After)の唾液アミラーゼの計測

一人で森林浴の後、唾液を採取(木に寄りかかって)

唾液を採取(落ち葉の上で)

唾液アミラーゼの計測(森林浴後:After)

数値は25。ストレスは無しへ

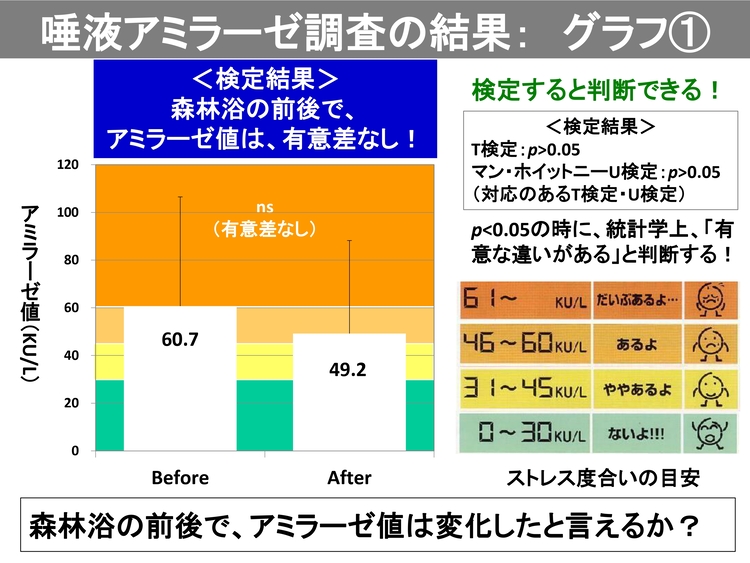

唾液アミラーゼの値を分析(2025.5.19)

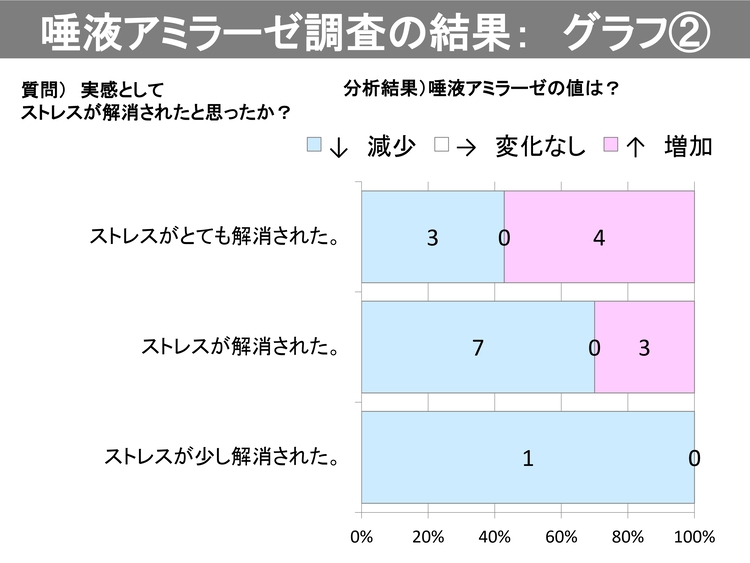

森林浴の前後で計測した唾液アミラーゼの値を分析しました。唾液アミラーゼの平均値や中央値は森林浴の前より後で減少する傾向がみられましたが、両者に有意な違いが認められませんでした。ただし、142(森林浴の前)→23(後)へ減少した場合や、9(前)→95(後)へ増加した場合がみられ、個人差が大きいことが分かりました。

また、「ストレスが解消された」という実感があって、唾液アミラーゼの値も減少する場合もある一方で、「ストレスが解消された」という実感があっても、唾液アミラーゼの値が増加する場合もみられました。受講生はその理由について考えました。さらに、このような矛盾が生じることを前提として、森林浴の体験をプランニングする時に、参加者に対してどのような配慮が必要かについても考えました。

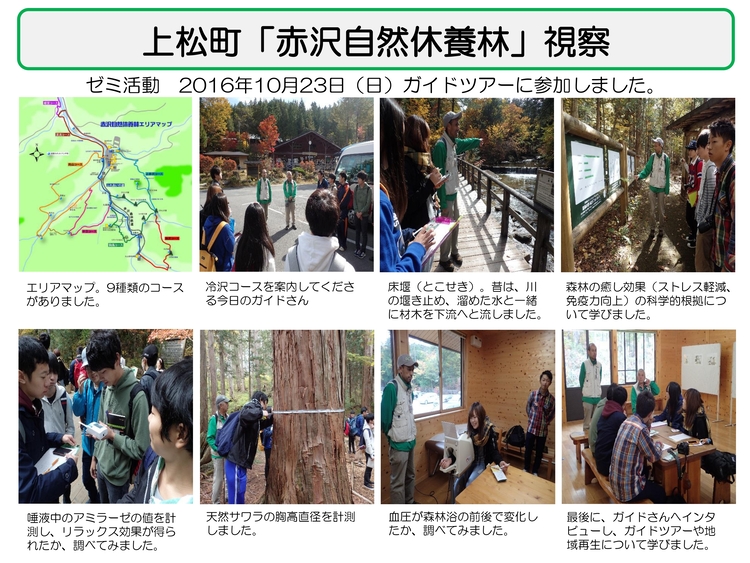

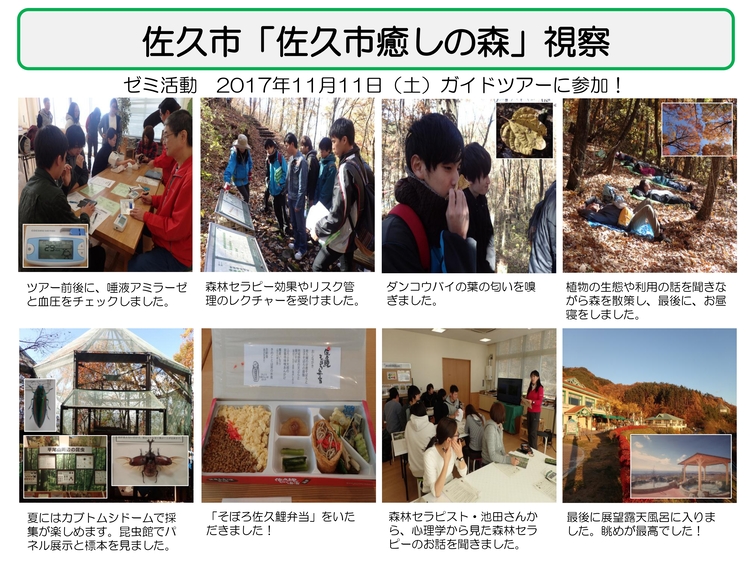

森林セラピー基地の視察(2016年~2020年)

森林セラピーを楽しめる「森林セラピー基地」と「セラピーロード」は、現地と都会で比較実験を行い、癒しの効果・病気の予防効果が科学的に認められたお墨付きの森です。2006年から認定が始まり、現在では全国に63ヶ所誕生しています。そのうち、長野県には10か所の森林セラピー基地があります。

高橋一秋ゼミ(課題探求ゼミナール)では、2016年度~2020年度の5年間をかけて、1年に2か所ずつ森林セラピー基地を視察し、それぞれの森林セラピー基地の特徴や課題について学びました。

関連リンク

教員紹介

教授

高橋 一秋

タカハシ カズアキ

所属

環境ツーリズム学部、地域経営学部