地域公開イベント「野生果樹の植樹」「巣箱づくり・巣箱かけ」とは

長野大学のキャンパス内にある「恵みの森」では、2008年から「バードウォッチングが楽しめる森づくり」に取り組んできました。その一環として、地域公開イベント「野生果樹の植樹」と「巣箱づくり・巣箱かけ」を塩田平(上田市の南西部)の小学校児童と保護者、一般社会人を対象に開催してきました。「野生果樹」とは、食べられる実をつける樹木のことを言います。これまで、15種類の樹木(サルナシ・ナツハゼ・ヤマブドウ・ウワミズザクラ・ キハダ・ツノハシバミ・サンショウ・オニグルミ・クリ・トチノキ・ヤマボウシ・ヤマグワ・ミツバアケビ・チョウセンゴミシ ・モミジイチゴ)を植栽してきました。実った木の実の一部は人が利用し、残った木の実は野鳥がエサとして利用することを期待しています。一方、巣箱は野鳥のねぐらや子育ての場所として利用されます。このように、野鳥のエサとなる木の実を増やし、ねぐらや子育ての場所となる棲みかを増やす活動が「バードウォッチングが楽しめる森づくり」なのです。

専門科目「里山再生論」(担当:高橋一秋)とは

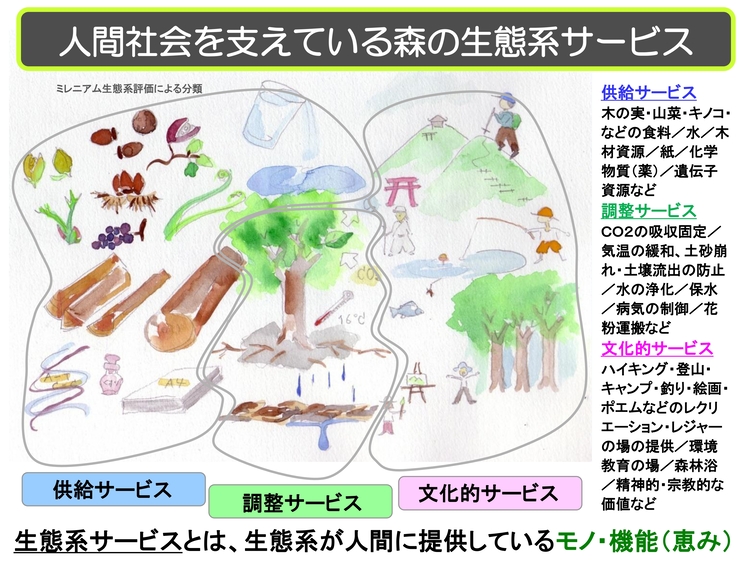

本科目は、環境ツーリズム学部の専門科目です。本科目では、生態系が作り出す生態系サービス(自然の恵み)を現代社会に役立てるための知識を習得し、生物多様性と生態系サービスという観点から、現在と過去の里山の違いについて学びます。また、自分がやってみたい生態系サービスの再生・活用・保全に関する提案を考えます。

「森・川・里の恵みクリエイター養成講座」の受講生は、「里山再生論」の授業の中で「生態系サービスの再生・活用・保全に関する提案」を考え、Ⅱ種資格の取得を目指します。

2026年4月から、環境ツーリズム学部と企業情報学部の再編による「地域経営学部(仮称)」が開設予定です。それに伴って、「里山再生論」は「地域経営学部(仮称)、地域サステイナビリティコース・環境ツーリズム領域」の専門科目に移ります。

構想中であるため、変更となる場合があります。

森林が作り出す多様な生態系サービス

巣箱づくりを実施(2025.4.28)

ホームセンターで購入したスギの板材を使って、小型の野鳥が利用できる巣箱を作りました。

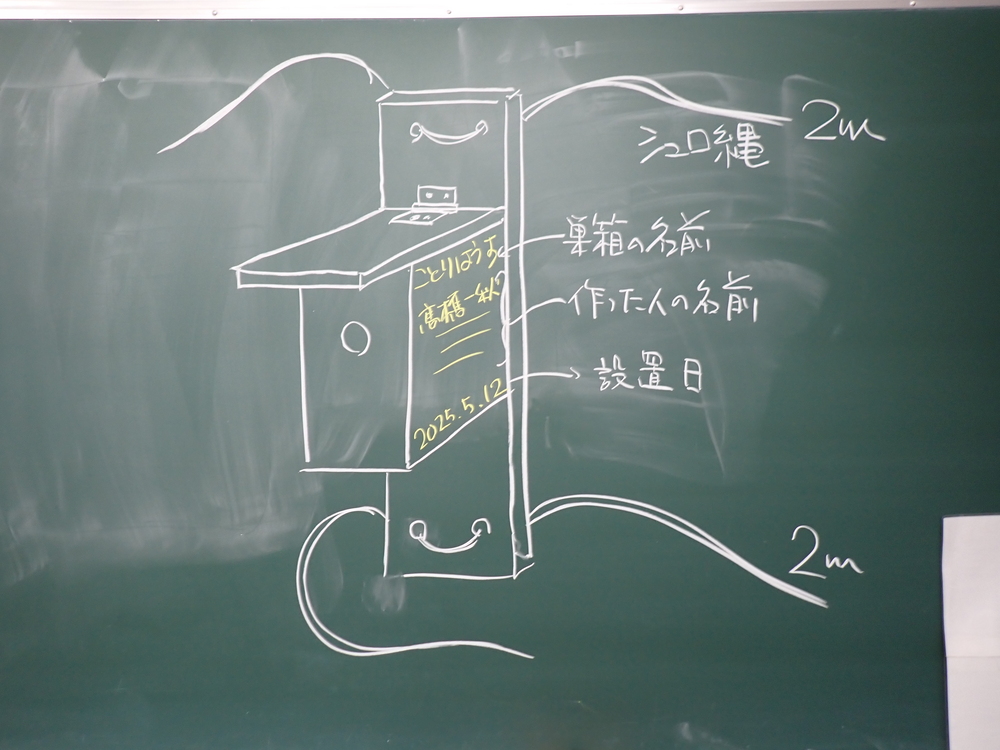

作る巣箱の略図

板材をノコギリで切る

野鳥の出入り口を電動ドリルで空ける

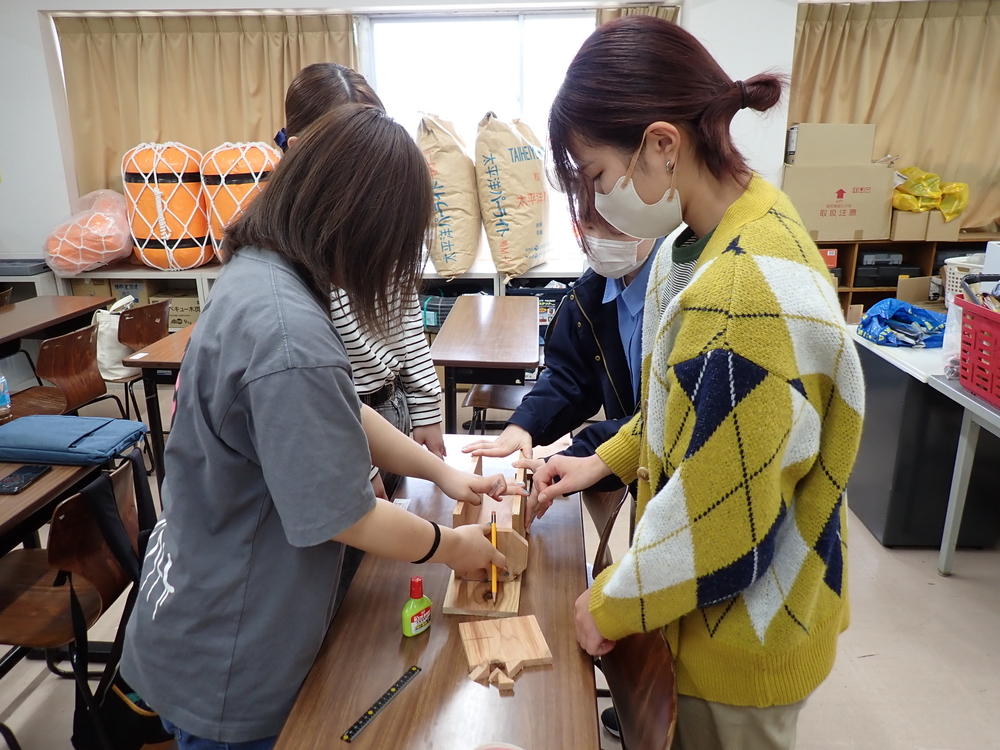

板材を組み合わせる

くぎを金づちで打つ

完成した巣箱

巣箱かけをキャンパス内の「恵みの森」で実施(2025.5.12)

長野大学の里山林(恵みの森)で、巣箱かけを行いました。これまでシジュウカラとヤマガラが巣箱を利用し、子育てをしています。

地面から1.2mの高さを測る

その高さに巣箱を設置

シュロ縄で巣箱をしっかりと固定

巣箱、設置完了!

関連リンク

教員紹介

教授

高橋 一秋

タカハシ カズアキ

所属

環境ツーリズム学部、地域経営学部