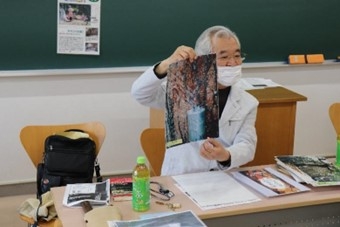

6月10、12日山浦ゼミでは、地元上田市下之郷にお住いの村山隆さん(75)を講師にお招きして「戦争を伝える松」をテーマに10日(金)は教室にて事前学習を行い、12日(日)は大学の裏山に位置する東山一帯に残る戦跡(松脂採取林と上田飛行場特攻教官の遊佐准尉自刃地及び慰霊碑)のフィールドワークを行いました。

事前学習では、「戦争を伝える松」について調べるようになったきっかけや「松脂油」を採取して飛行機の燃料にしようとしていたことや採取に当たって使われたのこぎりの実物に触れることができ、松脂採取用ののこぎりは通常ののこぎりと形状が異なり、刃が一直線上に並んでいました。

松脂採取には、太平洋戦争末期、南方からの石油が途絶え国内油田の開発もままならない状況となったのです。

昭和19年3月にベルリン駐在武官から軍令部宛ての「ドイツでは松から採取した油で航空機を飛ばしている」という知らせを受け,「松根油からのガソリン生産計画は可能である。」という結論に達しました。

1944年から敗戦まで「200本の松根油で一機の飛行機が1時間飛べる」をスローガンに、日本全国で一大動員が始まりました。(「戦争遺跡 松の木は語る」上田小県近現代史研究会)

上田の地は、県内でも少雨でアカマツの生育に適しており各地で採取が行われていました。

しかし、松枯れ等で現在残っている松脂採取松はほとんどありません。

上田小県地域での確認されている採取松は、5か所。

〇馬背神社東之宮境内(浦野)〇下之郷東山

〇富士山・鴻の巣

〇丸子西内小学校の裏山

〇下武石下本入 (2016年現在)

です。

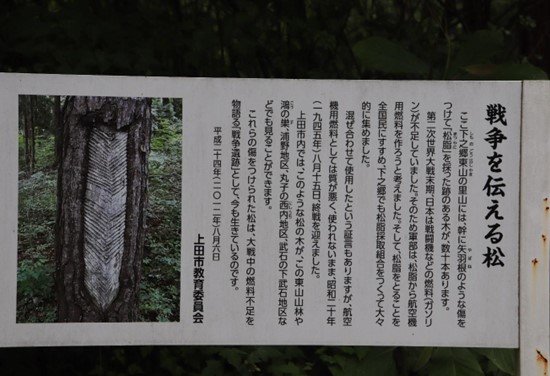

証言によると、松脂油の採取は、「幹が出ないようにしながら松の表面を削った。その手加減が難しかった。中心に縦筋をつけ、その下に缶詰の缶を置いた。一日ごとに左右を変え斜めの筋を入れた。すると日ごと2~3センチほどの松脂がたまった。」とのことです。

(「戦争遺跡 松の木は語る」上田小県近現代史研究会)

◇12日(日)フィールドワーク

6月12日、梅雨時の晴れ間に村山さんのご案内で下之郷東山の松林に「戦争を伝える松」を見学に行きました。東山の林道を行くと2012年に上田市教育委員会によって建てられた看板が立っています。「…大戦中の燃料不足を物語る戦争遺跡として、今も生きているのです。」ということばはしっかりと受け止めたいです。

戦時下のこうした行動の背景をもう一度見つめ直し、戦争の不条理さと平和の尊さを改めて発信していかなければならないと考えています。

◇上田飛行場特攻教官 遊佐卯之助准尉自刃の地

昭和20年8月19日午前、敗戦から四日後のこの日、若い一家の自決遺体が見つかった。熊谷陸軍飛行学校上田教育隊の助教官、遊佐卯之助准尉(30)、秀子夫人(22)、生後間もない長女久子ちゃん(生後27日)の三人です。

私たちはこの地を訪れながら「なぜ、一家が自決しなければならなかったのか。」改めて問い直さなければならないという思いにかられました。

一家の自決の地

猫山観音堂参道脇に建立された慰霊碑