【2024.4.11】

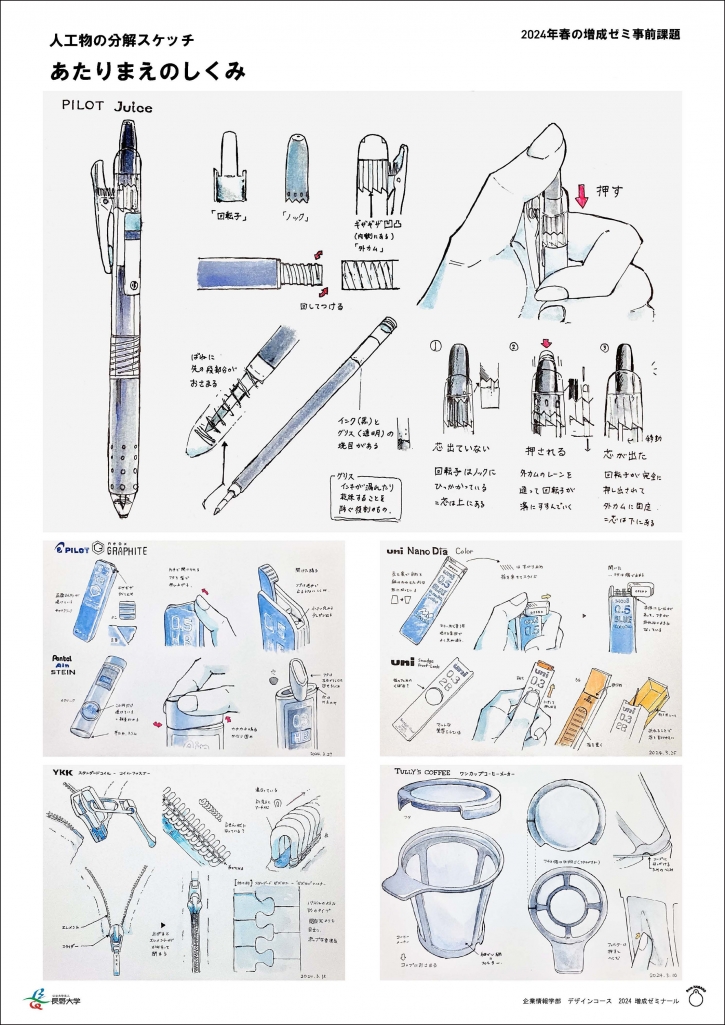

日常生活の中で何気なく使っている文房具、雑貨類も誰かが必要として考えてデザインし、多くの工程を経て作られています。

プロダクトデザインの仕事は、それらのモノを作るスタートであるとともに材料や加工法にまで関わりつつ製品に仕上げることです。もちろん商品としての宣伝にも関わることがあります。

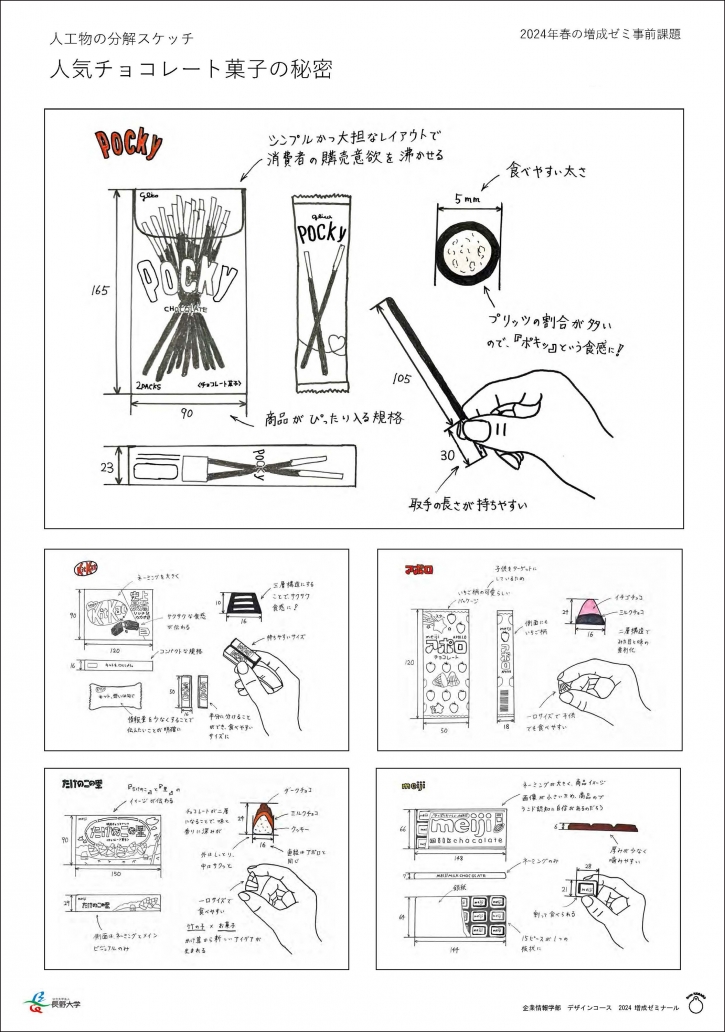

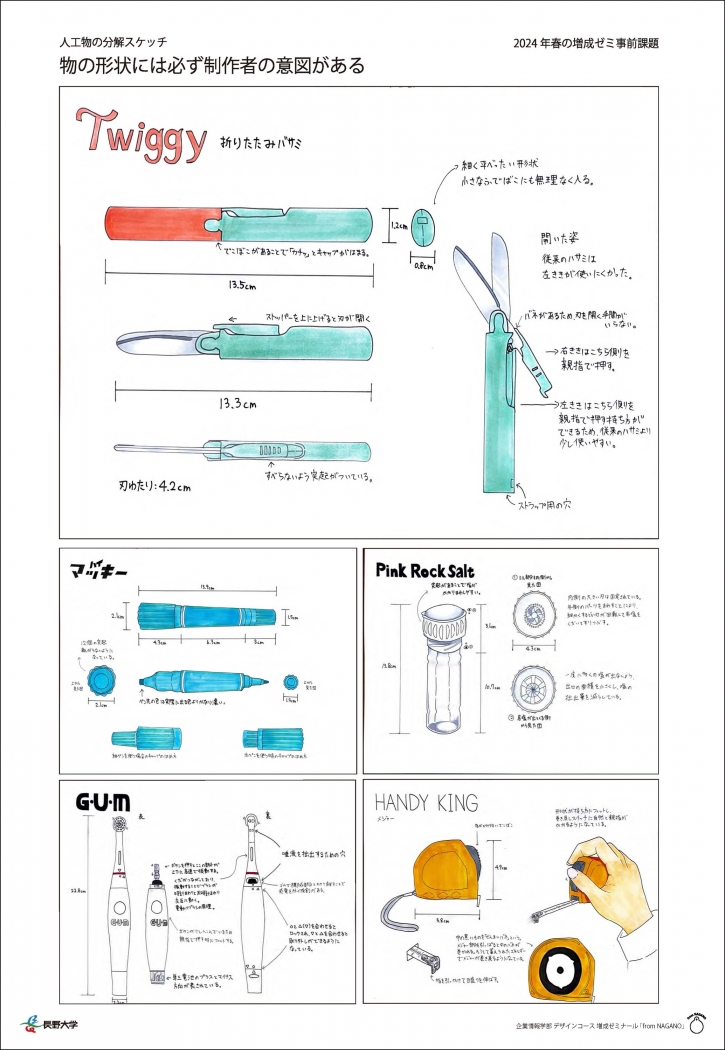

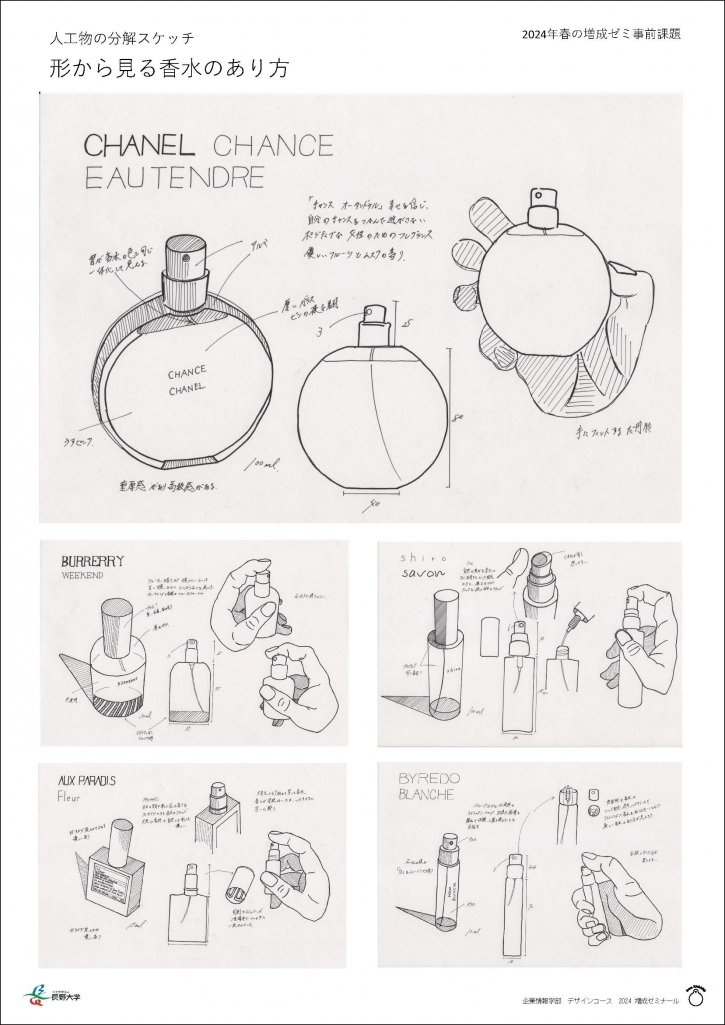

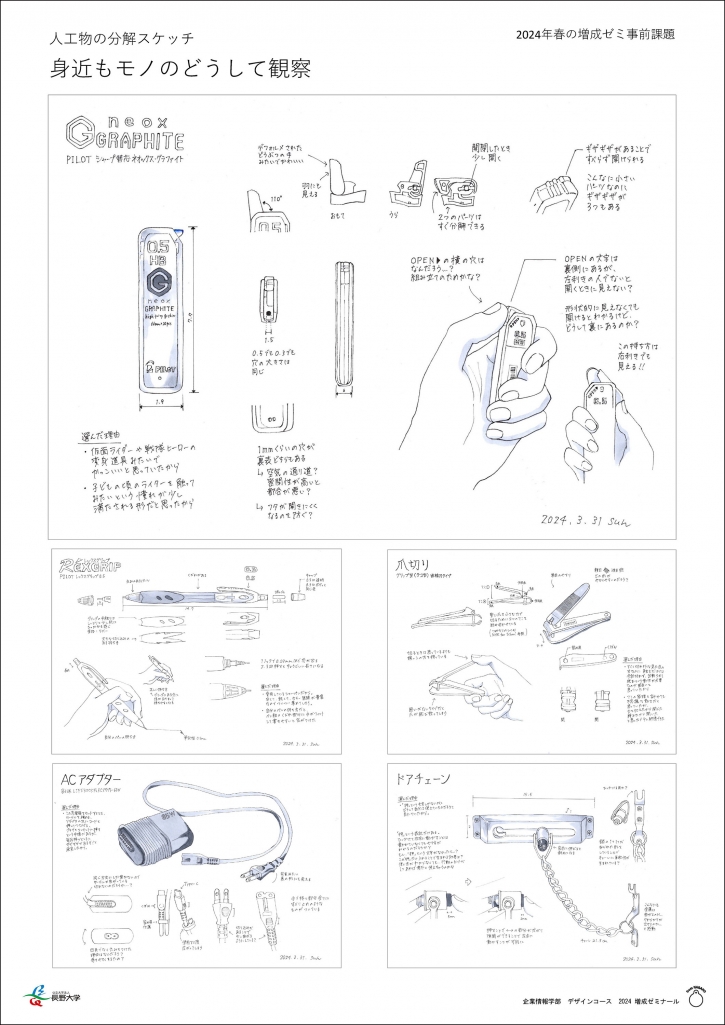

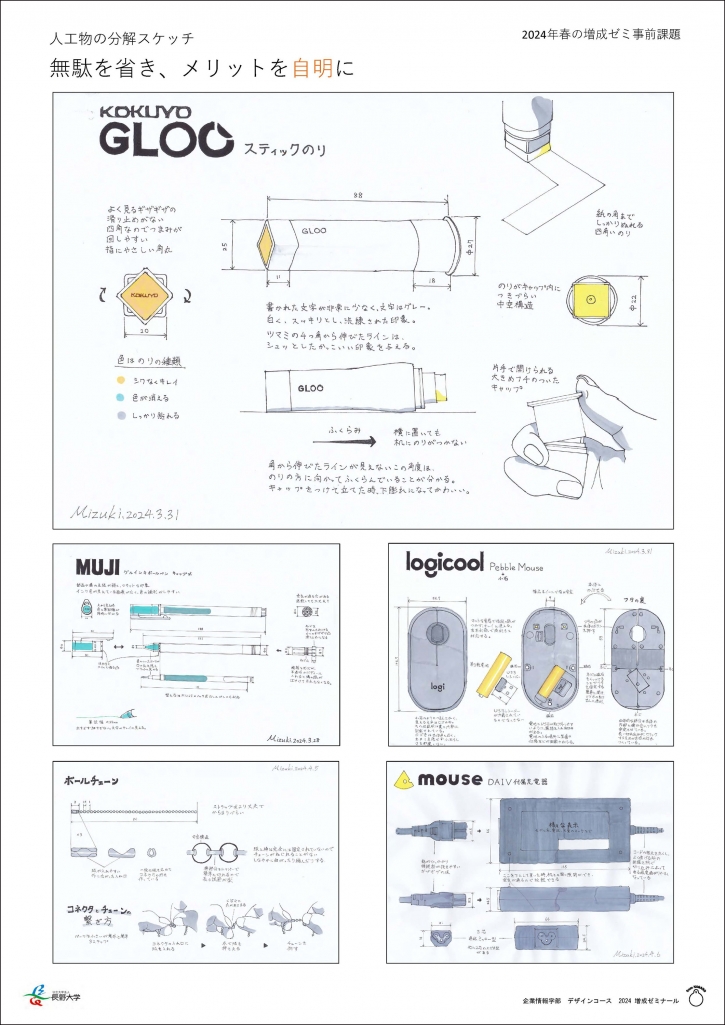

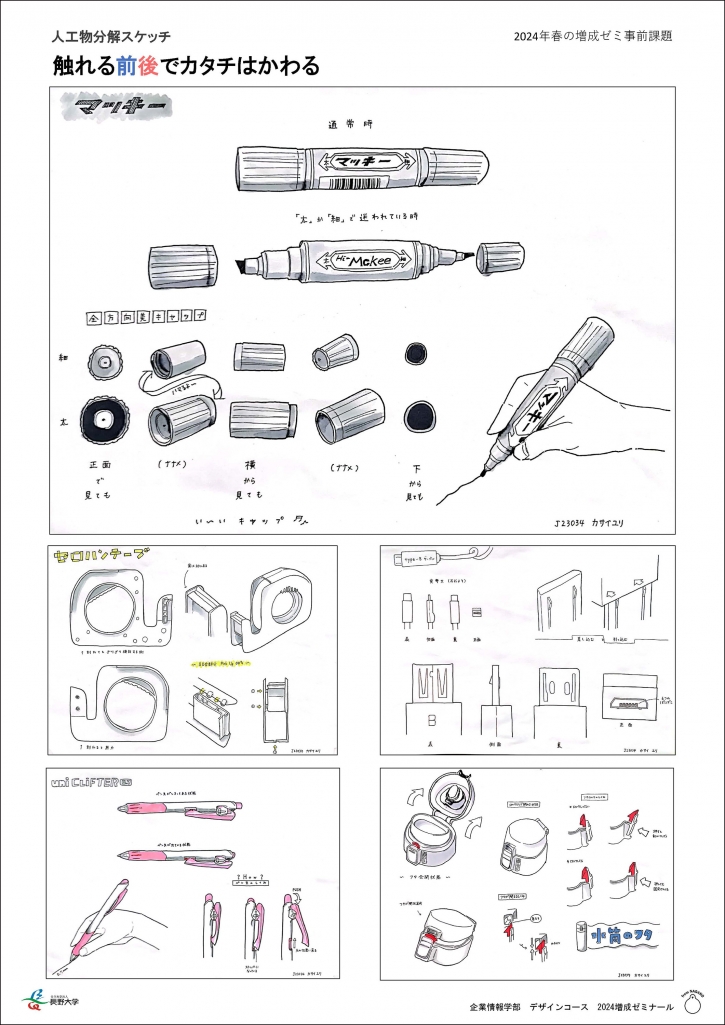

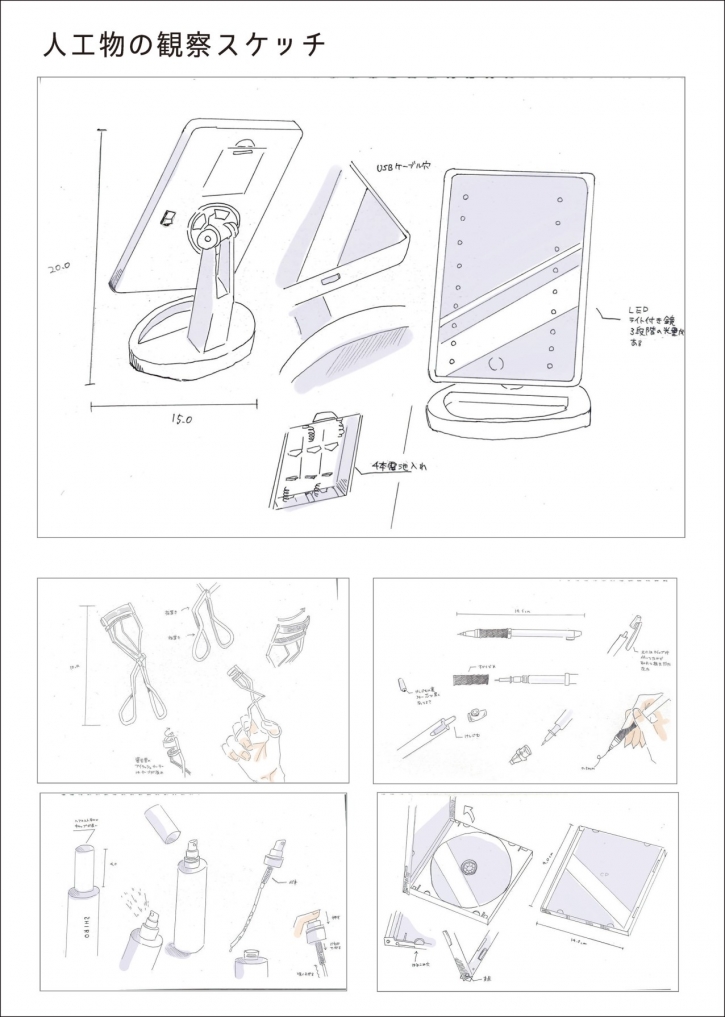

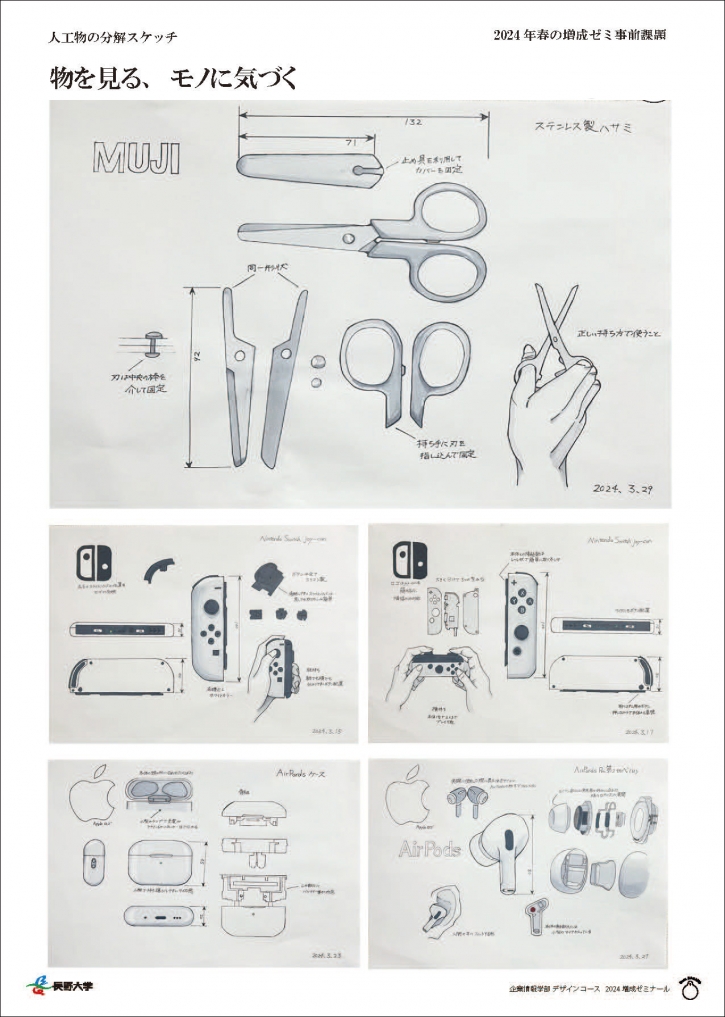

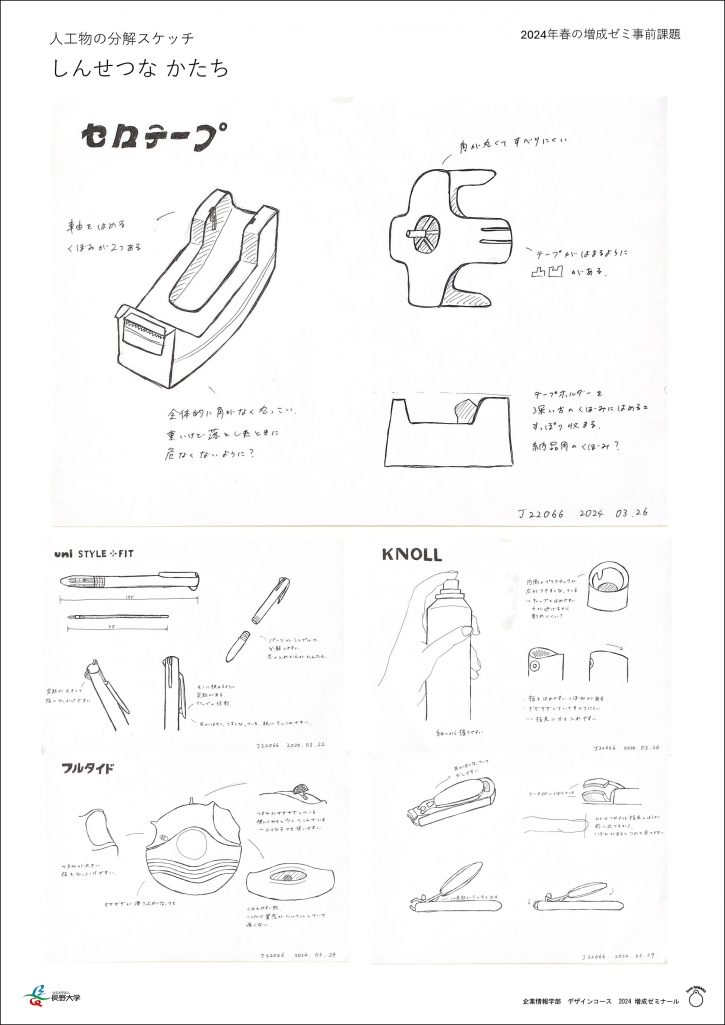

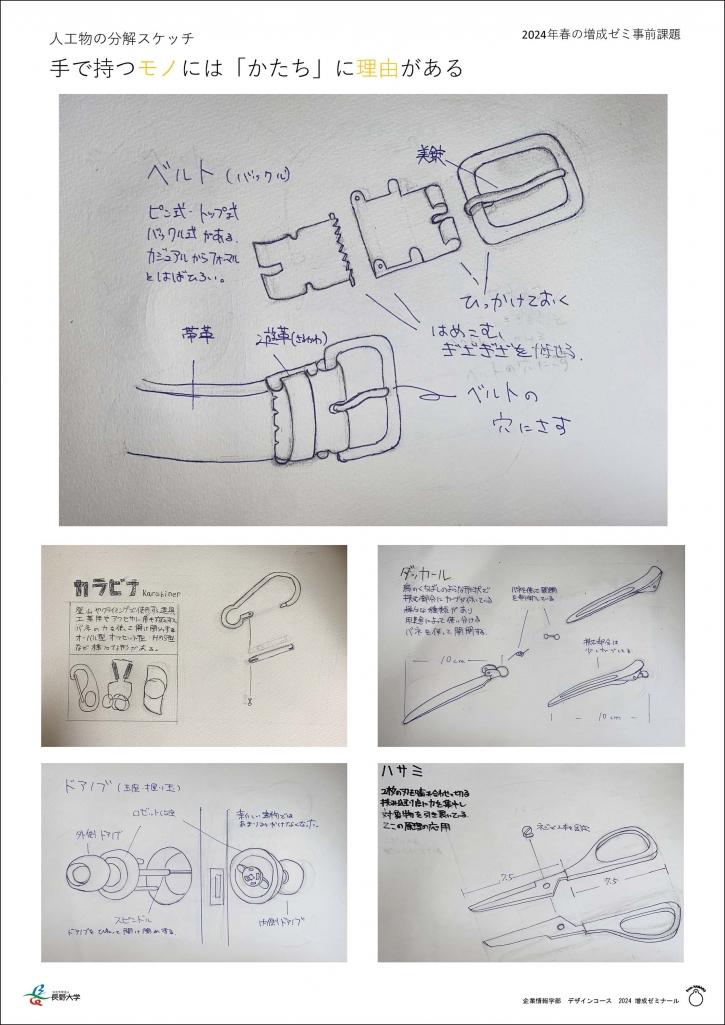

プロダクトデザイナーは製品を分解し観察することで、そのモノがどのようにして考えられたのか、作られたのかを見抜くことができます。逆に言えば、製品を分解し観察することでプロダクトデザインを学ぶことができます。

何もないところに新たな「かたち」を生み出すためには、用途を実現する機能を考え、機能を実現する機構・構造を考え、それらを製品にするための材料と工法を決める必要があります。

身の回りの製品には、それらを実現するためのアイデアとノウハウが詰まっています。増成ゼミナール2024年度の学生たちが描いた『人工物の分解スケッチ』は、4月11日(木)から19日(金)まで、長野大学正面玄関でパネル展示していますので、是非ご覧いただけると嬉しく思います。

日常生活の中で何気なく使っている文房具、雑貨類も誰かが必要として考えてデザインし、多くの工程を経て作られています。

プロダクトデザインの仕事は、それらのモノを作るスタートであるとともに材料や加工法にまで関わりつつ製品に仕上げることです。もちろん商品としての宣伝にも関わることがあります。

プロダクトデザイナーは製品を分解し観察することで、そのモノがどのようにして考えられたのか、作られたのかを見抜くことができます。逆に言えば、製品を分解し観察することでプロダクトデザインを学ぶことができます。

何もないところに新たな「かたち」を生み出すためには、用途を実現する機能を考え、機能を実現する機構・構造を考え、それらを製品にするための材料と工法を決める必要があります。

身の回りの製品には、それらを実現するためのアイデアとノウハウが詰まっています。増成ゼミナール2024年度の学生たちが描いた『人工物の分解スケッチ』は、4月11日(木)から19日(金)まで、長野大学正面玄関でパネル展示していますので、是非ご覧いただけると嬉しく思います。