【2023.12.26】

企業情報学部・市川文彦ゼミは、「自然エネルギー上小ネット・第52回情報交流会」(2023年12月03日(日)、於 上田市市民プラザ・ゆう)へ参加し、今年度のゼミ共同研究報告を行い、参加した高校生チーム、大学生チーム、さらに市民との議論、意見交換をしました。今年のこの集会のテーマは「脱炭素について学生の思いと市民の思い」。 市川ゼミの他に、本学環境ツーリズム学部・久保木専門ゼミ、信州大学・環境学生委員会の大学生3チーム、そして長野県立上田高校、県立上田染谷丘高校の高校生2チームが報告し、全体討論に参加しました。

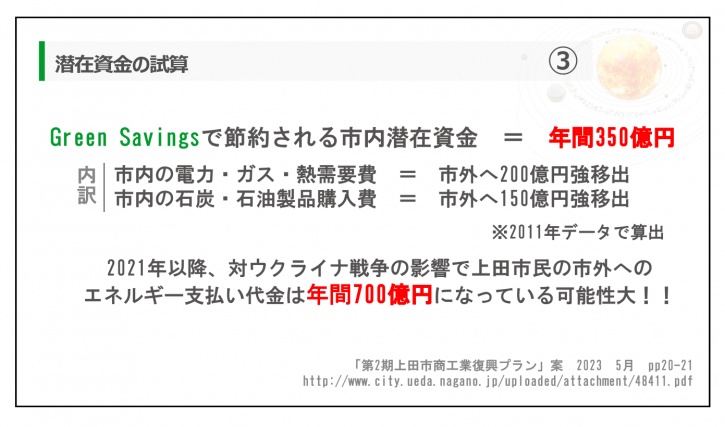

市川ゼミの共同研究報告は、同ゼミが新たに創出した<Green Savings>(ミドリな節約)プランによって、上田市内で消費される家庭用、企業用のエネルギー全量を、太陽光、小型水力による再生自然エネルギー源による市内発電に置き換えることを目指す提案です。 つまり電力の全面的な地産地消化を推進していくことで、これまでのような市外からのエネルギー供給に依存せず、市外へ支払ってきた巨額のエネルギー使用費を節約していきます(2011年の市内年間エネルギー使用費は約350億円)。市川研究室の推計では、対ウクライナ戦争開始に伴うエネルギー国際価格高騰により、2021年市内エネルギー使用費は約700億円へ倍増したものと算出しています。

上田高校の取り組み:https://www.kurashi-futo-shinshu.jp/practitioner/1123/

また信州大学・環境学生委員会チームからは、信大上田キャンパスでの構内廃油の除去作業への地道な取り組みについて、本学環境ツーリズム学部・久保木専門ゼミからは上田市が策定した環境計画への市民の反応の検討と、計画実現化のために学生が大学で為しうる行動についての具体的な提案が示されました。

この集会の最大の特徴は、各報告後に、参加5チーム間での意見交換、質疑が活発に繰り広げられたことです。ファシリテーターである信大・武田 昌昭先生の進行のもと、報告での各チームからの問題提起を、参加者全体で受け止めながら、高校生と大学生との議論、問題解決のために日常生活上の行動パターンのどこを変えていくべきか、いかに地域の人々全体が課題を共有し、意識を高めていくようにすべきか、について多様な意見が交わされました。

そして環境負荷に関する人々の意識上の乖離を、どのように埋めていくべきかを、解決すべき課題として提起しました。

企業情報学部・市川文彦ゼミは、「自然エネルギー上小ネット・第52回情報交流会」(2023年12月03日(日)、於 上田市市民プラザ・ゆう)へ参加し、今年度のゼミ共同研究報告を行い、参加した高校生チーム、大学生チーム、さらに市民との議論、意見交換をしました。今年のこの集会のテーマは「脱炭素について学生の思いと市民の思い」。 市川ゼミの他に、本学環境ツーリズム学部・久保木専門ゼミ、信州大学・環境学生委員会の大学生3チーム、そして長野県立上田高校、県立上田染谷丘高校の高校生2チームが報告し、全体討論に参加しました。

市川ゼミの共同研究報告は、同ゼミが新たに創出した<Green Savings>(ミドリな節約)プランによって、上田市内で消費される家庭用、企業用のエネルギー全量を、太陽光、小型水力による再生自然エネルギー源による市内発電に置き換えることを目指す提案です。 つまり電力の全面的な地産地消化を推進していくことで、これまでのような市外からのエネルギー供給に依存せず、市外へ支払ってきた巨額のエネルギー使用費を節約していきます(2011年の市内年間エネルギー使用費は約350億円)。市川研究室の推計では、対ウクライナ戦争開始に伴うエネルギー国際価格高騰により、2021年市内エネルギー使用費は約700億円へ倍増したものと算出しています。

市川ゼミの報告

このようにして市内で留保しうる、このエネルギー費を、新たな政策財源として活用すれば、地域環境に負荷をかけずに社会経済活動の促進が実現される、真の意味での上田の街の持続可能な成長が、現実のものとなります(下記資料参照)。

報告資料

<Green Savings>による新財源を用いた施策により、住みやすく、子育てのしやすい本市の継続的展開を図っていくための提案となります。 なお、この報告は国連が定めたSDGsの次の三つの目標を指向しています。

上田高校の取り組み:https://www.kurashi-futo-shinshu.jp/practitioner/1123/

また信州大学・環境学生委員会チームからは、信大上田キャンパスでの構内廃油の除去作業への地道な取り組みについて、本学環境ツーリズム学部・久保木専門ゼミからは上田市が策定した環境計画への市民の反応の検討と、計画実現化のために学生が大学で為しうる行動についての具体的な提案が示されました。

この集会の最大の特徴は、各報告後に、参加5チーム間での意見交換、質疑が活発に繰り広げられたことです。ファシリテーターである信大・武田 昌昭先生の進行のもと、報告での各チームからの問題提起を、参加者全体で受け止めながら、高校生と大学生との議論、問題解決のために日常生活上の行動パターンのどこを変えていくべきか、いかに地域の人々全体が課題を共有し、意識を高めていくようにすべきか、について多様な意見が交わされました。

高校生・大学生たちの全体討議の様子 1

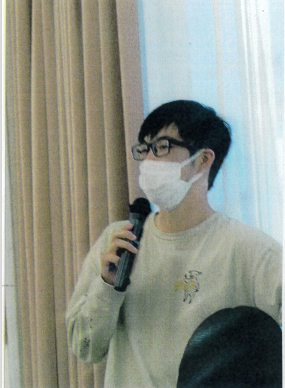

この議論のなかで市川ゼミ2年生の石井 航太郎君は、地域の環境負荷を逓減させるために、市内で多様な組織・チームが既に熱心に活動していることが、今日、確認できた一方で、他方では市民全体が危機意識を必ずしも共有できていない現状も明らかになった点を指摘しました(次の写真)。そして環境負荷に関する人々の意識上の乖離を、どのように埋めていくべきかを、解決すべき課題として提起しました。

全体討議の様子 2

市川ゼミでは、この集会への参加から改めて、これからも地域の各大学、高校の学生チームと協力しつつ、新たな連携プロジェクトの具体化を進めていこうとしているところです。