企業情報学部・森俊也ゼミナールでは、「企業イノベーションプロジェクト(企業を革新するプロジェクト)」と題し、さまざまな業界・企業の新たなコンセプトをデザインし、そのコンセプトをもとに新たな商品をデザインしています。これまで成熟期にある業界・企業の問題解決活動とともに、地域企業との協働プロジェクトに取り組んできました。

今年もたくさんのメンバーが集い、企業イノベーションプロジェクトがスタートです。

「業界・企業」は、化粧品、アパレル、流通、家電、ゲーム、文具、銀行、外食、飲料、スポーツ用品、製薬、ホテルなど 「デザイン」は、コンセプトから、商品・店舗・空間・サービスまでおよびます。商品デザイン例

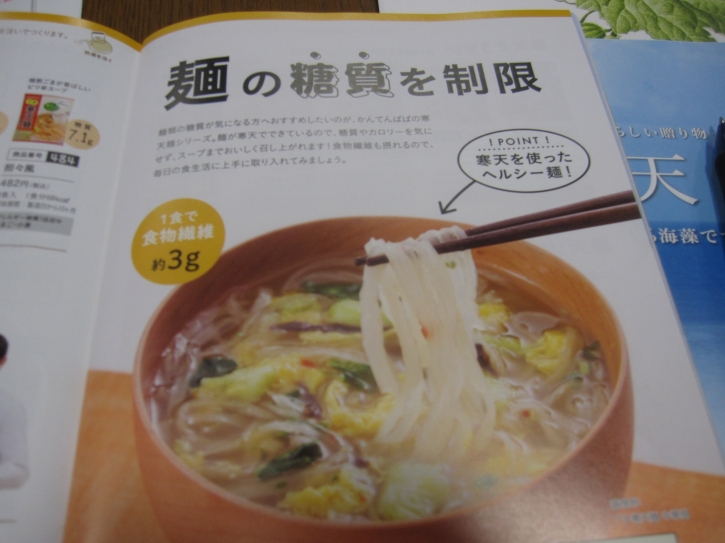

●食品メーカーの商品デザイン(寒天メーカーI社の健康・日常を意識した即席麺)

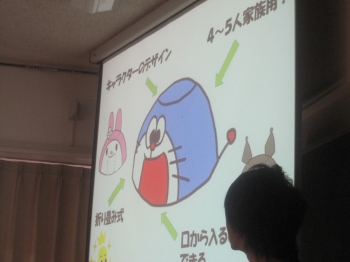

●住宅メーカーの商品デザイン(住宅メーカーS社のペットと暮らす住宅)

●医薬・製薬メーカーの商品デザイン(医薬・製薬O社の健康を意識したコクのある調味料)

●アパレルメーカーの商品デザイン(アパレルU社の魅せる服)

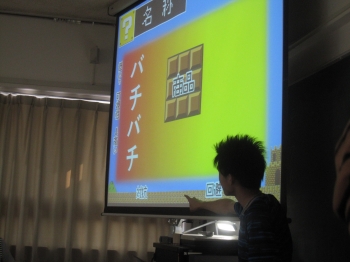

●ゲームメーカーの商品デザイン(ゲームB社の成長するゲーム)

●ビールメーカーの商品デザイン(飲んだ後に上質な気持ちよさを感じるビール)

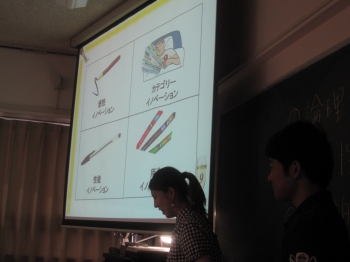

●文具メーカーの商品デザイン(P社の失敗できない文書を書くためのペン)

店舗・空間デザイン例

●コンビニの店舗デザイン(コンビニS社のターゲット層を絞り込んだ新店舗)

●スーパーの店舗デザイン(スーパーD社の宝探しができる店舗)

●家電小売の店舗デザイン(家電K社の自宅にこの家電があった場合を想定できる店)

●プロ野球球団の球場デザイン(プロ野球G社の一生涯楽しむことができる球場)

サービスデザイン例

●金融・銀行のサービスデザイン(N銀行の一般商品と金融商品を融合させたサービス)

●家電小売のサービスデザイン(家電K社の生活にフィットした商品の提案サービス)

●地域ホテルのサービスデザイン(ホテルS社の地域資源を生かし、新郎新婦やゲストの思いを踏まえたウェディング、懐かしさ・驚きを味わえる給食)

2017年度の森ゼミナールでは、以下のようなステップで進め、イノベーションを生む出す論理をゼミ生なりに組立て、それをもとにそれぞれの業界・企業のイノベーションについて考えていきます。

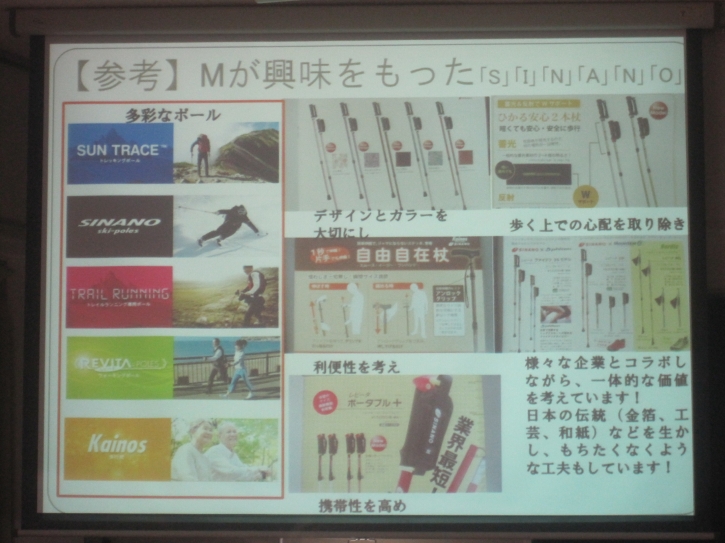

序)スタートアッププロジェクト:地域に根付きながらも海外を意識する「S」「I」「N」「A」「N」「O」の今後のイノベーションを考えよ!

0)マーケティング論、戦略論、イノベーション論を学習し、イノベーションを生み出す論理を考える

1)焦点をあてる企業の経営・事業、業界、顧客に関する「情報」の分析

2)同社の経営・ビジネス上の課題の特定

3)経営・ビジネスの方向性の検討

4)方向性を踏まえた「コンセプト」の「デザイン」

・「顧客にして欲しい思い」が定義できているか

・製品・サービスが続々と開発されるのか

・従業員が触発され、一丸となることができるか

・ライバルとの違いが明確か

5)コンセプトを踏まえた「商品」の「デザイン」

いよいよスタートアッププロジェクトが始動します。

「信州ゆかりのものづくり企業」のイノベーション【スタートアッププロジェクト】

この度の対象企業は、様々なポールを展開するS社。とてもユニークな会社です。

愉快な面々の自己紹介でスタートした2017年度の森ゼミナール。企業の問題解決というのは、どのようなものなのか!?具体的にイメージし、今後どのようなことを意識しながらプロジェクトを進める必要があるのか!?これらを目的とし、森ゼミナールのスタートアッププロジェクトを決行しました!森プロジェクト研究 スタートプロジェクト:森ゼミ生はどのような解を考えるのか!

【場面設定】

ようやく信州の冬も終わり、麗らかな春。スキーの季節から、ちょっと外へ出てお散歩をという季節になりました。皆さん、最近、お腹周りは大丈夫?

そんな中、花○の○ルシアをこよなく愛するMが、少し運動でもと思い、某スポーツ店に行くことに・・・。入口付近にスキーコーナーがあり、「そうか、春スキーを楽しむ人もいるのか」。そして、お店の奥の方へ行くと、見慣れないポールを発見。「これ、初めて見た!ウォーキング用ポールって言うんだ!!へぇー」。「どこのメーカー?「S」「I」「N」「A」「N」「O」」。信州らしい会社名である。「そう言えば、入口のスキーコーナーにあったスキー用ストックも、このメーカーの名前だったはず・・」。戻ってみると、その会社名が・・・。「すごっ!!」。さらに店舗内を回ると、先ほど見たポールとは、また異なる「トレッキングポール」なるものを発見。「さすがに、これは・・・」と思いながら、そのポールを手にとると「S」「I」「N」「A」「N」「O」。日々、楽しいことが少ないMは、少し運動をと思ってお店に入ったにもかかわらず、ちょっとした発見があり、興味が出てしまいました。

同時にMさんは、「スキー人口も減っているし~」「歩く時にポールを利用する人っているかな~」「この会社は事業力を生かして今後はどうしていくのかな~」と色々思ってしまいました。

「ちょっとMさん、運動、運動、スポーツ始めるんでしょ!」ただ、Mさんは、この会社に興味が出てきちゃいました。もう止められません。今年のスタートアップは、「Mさんがこれから何のスポーツを始めればよいでしょうか?」と考えていましたが、今年のスタートアップは、Mが興味をもった「S」「I」「N」「A」「N」「O」の行く末にしたいと思います。存在感のあるこの会社、これからは大丈夫!? 運動をすることを完全に忘れてしまったMさんに、この会社の今後について提起し、冷静になってもらってください。

検討するに際して

制限時間は、5月15日のゼミ開始の時間までです。

6~7名で協力し、一定の結論(今後の方向性や同社の新たな商品・サービス等)を出してください。

GW明け15日のゼミナールにてその結果について発表して頂きます。

この問題をなぜ考えなければならないのか、これまでこの企業は何を大事にしてきたのか、これからこの企業は何を重視すべきなのか、考案するものは本当に相手に響くのか等を考えながら進めてください。

Mさんは、色んな人に興味をもったこの会社について語っていくでしょう!話した人にもこの会社の今後について教えて欲しいというはずです。ぜひとも皆さん、今後、Mさんが、これから話す人よりも良い答えを出してください。GW明けが楽しみです。健闘を祈ります。

この度の状況をしっかりとメモをとります。今後の方向性を考えていく際に大切になりそうです。

いよいよ検討が始まりました。

リーダーの宮下君が議論をひっぱります。

2年生リーダーが場を盛り上げます。

こちらも2年生リーダー。全9チームがS社の今後について考えていきます。

こちらもアイディアがつきません。

5月中旬が楽しみです。各チームとも頑張ってください。

信州のものづくり企業のイノベーション発表会(コンペ大会)

これまでの企業の事業力を生かし、顧客の生活をどうしていくのか。各チームからとてもおもしろい報告がなされました。

Mさんが偶然に出会った信州のポールメーカーS社。森ゼミでは9つのチームに分かれて、S社のこれまでや現状をとらえ、今後の方向性について議論し、検討を深めてきました。それぞれのチームでは、ゼミ時間内では検討は終わらず、何度か自主ゼミを開き、同社の方向性について一定の結論を得たようです。

2017年5月15日には、その結論について報告する発表会をコンペ形式で行いました。

ポール技術や素材技術、歩くを支えるという方針など、同社の技術や大切にしてきた点を念頭におきながらも、顧客の生活をこうしていきたい、顧客にこの商品を通してこんな気持ちを味わってもらいたいという視点で検討され、その成果の報告が行われました。

各種のポールを使い勝手や携帯性、安全性、カラー、デザイン、他企業とのコラボという形で様々工夫してきた企業のS社。このような様々な革新を展開してきた企業が同様の次元で革新をしていくのか、また、これまでと異なる次元で革新をしていくのか。そしてその根拠は何なのか。同社の社員の立場に立ち、検討してきました。

ポールという文脈から「この顧客」の生活への関与を考え、コンセプトや商品を考案するチームと、「この顧客」が今、こういった状況や悩みを抱えているので、同社であればどうすることができるのかという視点でコンセプトや商品を考案するチームとに大きく分かれました。これまでにない新たな展開をする必要がある成熟期にあるものづくり企業。はたしてどのようなアプローチが必要になるのでしょうか。

自分たちが検討してきて経過と結果を報告し、意見をもらい、さらに他のチームの報告を聞きながら、「ある企業において、これまでにない新たなものを生み出す上でのイメージ」をもつことができたようです。

このスタートアッププロジェクトを終えて、企業イノベーションプロジェクトに参加する森ゼミ生は、「ある誰かに意味のある、これまでにない新たなものを生み出す論理」を理論的に研究していくことになります。これからさらに頑張っていきましょう!!

山登りの行為を考えて、本格的に食品事業へ展開すべきという提案がなされました。

支えを必要としているのは、若者、高齢者だけではなく、子育てママにも。ママに向けたポールの提案です。

ウォーキングに関心を寄せてもらうために、ノルディックウォーキングに着目した体験会を提案します。

退職後の方へ、歩く目的を考え、「お遍路づえ」の提案です。

退職後の夫婦に対して、夫婦ウォーキングツアー、ウォーキング夫婦パックの提案です。また、別チームでは、同様の文脈で、「歩く」ことを質的に考える度の提案も行われました(すみません、写真がいいものがありませんでした)。

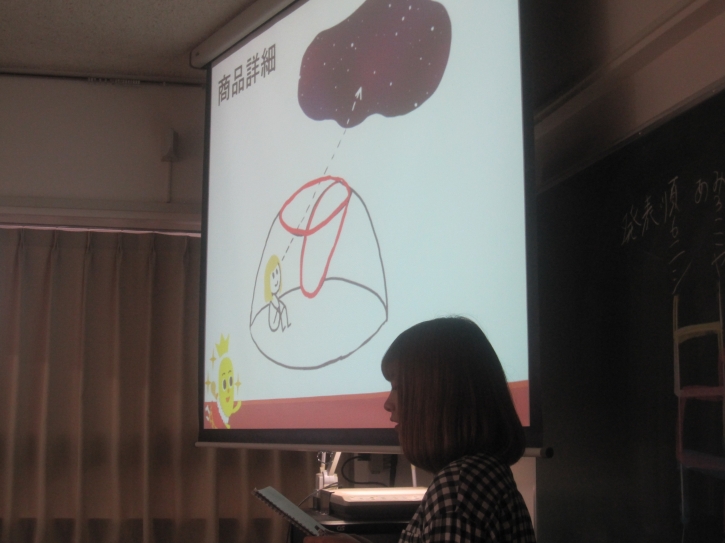

日常を飛び出そうをコピーに。ポールをテントの骨組みへ。子供や親子の価値を考えた商品の考案です。

この度のコンペで最優秀賞となったチーム。これまで同社が大切にしてきた機能を活かし、手軽にシューズに取り付けハイキングを楽しむ新商品「SPREAD FOOT」です。

この度のコンペで優秀賞となったチーム。ストレスを感じる若者向けに、座りながら有効な運動ができる新商品「レストポール」です。

イノベーションを生み出す論理の発表会(2017年7月10日)

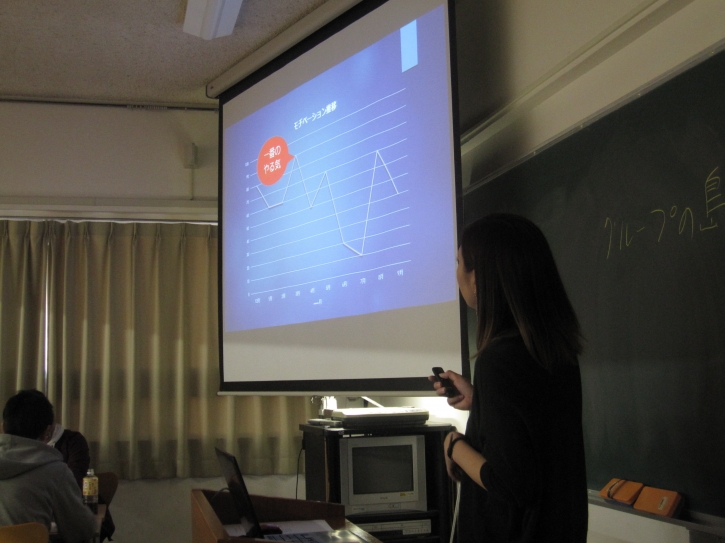

これまで理論的な研究や事例的な研究に基づきながら自分たちなりの論理をくみ上げてきました。

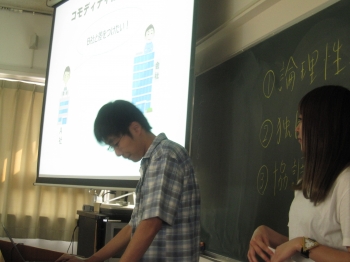

信州にゆかりのある企業のイノベーションプロジェクトからスタートした森ゼミナール。5月から7月にかけて、理論的な研究と事例的な研究をそれぞれのグループなりに進めてきました。ここまで、「価値次元の見えない」イノベーションという成熟期の企業に重要となるイノベーションの方向性について考察するとともに、同イノベーションをどのようにして生み出すのかという論理を検討してきました。それぞれのチームごとに進めてきた成果を全体に報告し、意見交換を行う発表会を7月10日に実施しました。翌17日には、この論理をもとにしながら、ある業界・企業に焦点をあてて、価値次元の見えないイノベーションについて検討した成果を発表し合うことを予定しています。

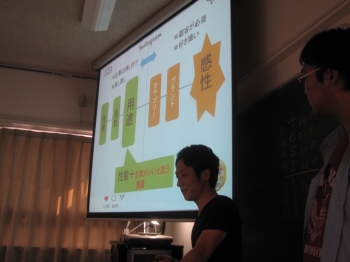

花王のヘルシアのような用途イノベーションも後には性能を追求してしまうことに。

次元の見えないカテゴリーイノベーションを生み出した企業が今後もこのようなイノベーションを生み出すために。

次元の見え方は段階的に変化。スマホを例にしながら解説です。

顧客とともに価値を創造し、ストーリーを紡いでいくことが極めて重要に。

顧客が実際に見て感覚的によいと思えるデザイン(複合的な機能を統合したデザイン)を創出することが極めて重要に。

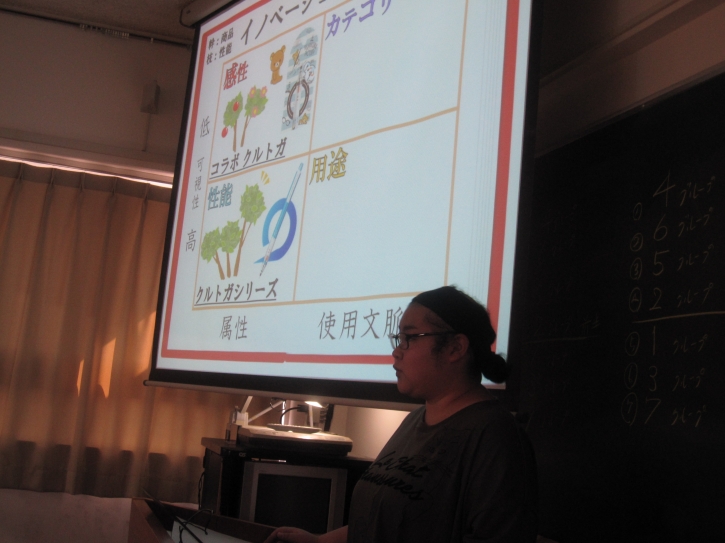

4つのイノベーションの類型を具体的な商品で説明。

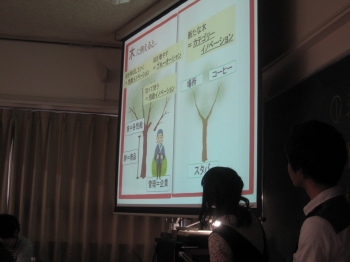

企業のイノベーションのパターンを木で例えました。

報告後にはいろいろな質問が寄せられ…

建設的な質問に対して、真剣に答えました。

論理を踏まえた企業研究発表会(2017年7月17日)

7月10日で発表したイノベーションを生み出す論理をもとに、各チームでは企業研究に取り組んできました。これまでにないイノベーションはどういった企業で見られ、それは本当にこれまでにないイノベーションとと言えるのか(価値次元の見えにくく、新たなカテゴリーやコンセプトをつくっているものか)どうかについて検討を深めてきました。この成果を7月17日にコンペ形式で報告しました。チームによっては、これまでのイノベーションでは、新たなカテゴリーを創造したり、コンセプトを創造するものとは言えないため、当該企業でこれまでにないイノベーションを生み出すとすればこういったイノベーションになるであろうというものを具体化するチームもあり、とても有意義な発表会となりました。

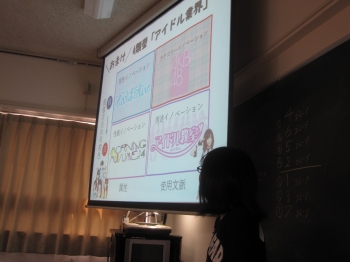

映像およびアイドルグループでのイノベーションの4類型を考えました。

SNS各社に焦点をあて、特に自分に合う展開をしているI社に焦点をあてながら新たなカテゴリーを創出した要因を探りました。

人が音楽を聴きたいときに着目し、人にしてほしい感情の面を重視しながら、ウォークマンからアイポッド、さらに…を考えました。

眼鏡の性能→感性→用途のイノベーション、それがコンタクトになり、このコンタクトも…。今後新たなカテゴリーは何になるのかを考えました。

チョコレートにおいては、性能、感性、用途のイノベーションは連続的に。ただ、最近は、味、触感、デザインなどの価値を多様に組み合わせた商品も。ただ、これは新たなカテゴリーと言えるのか、考えました。【総合評価第3位】

文具においては、製品の文脈でさまざまな展開が…。人の書くというシーンをイメージし、書く場所を考えていくと、その人に対して提供するものがこれまでと違ってくることが分かります。【総合評価第2位】

アパレル業界をけん引してきたU社。このU社がただ、企業が独自な品質・素材・デザインを提供するだけではなく、この顧客を特定し、それぞれのオリジナルの衣類をどのように提供するのか、また、顧客と企業とのかかわりは何かを考え、新たなカテゴリーを探りました。【総合評価第1位】

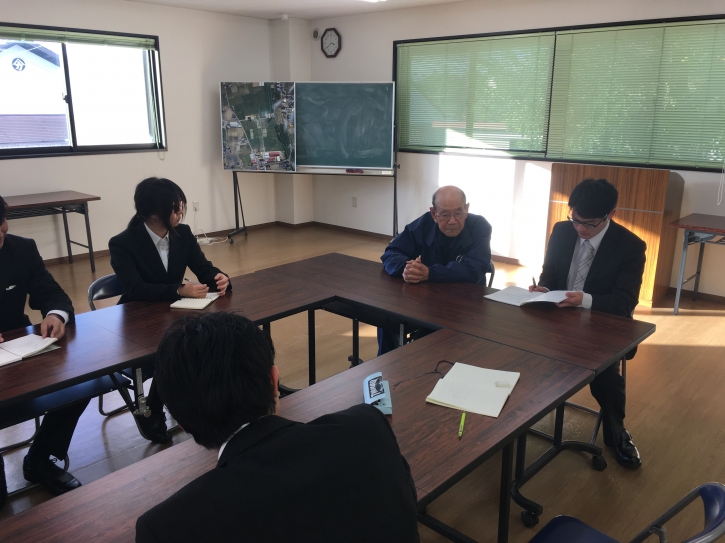

研究対象企業に訪問し、報告後、意見交換をさせて頂きました【訪問先:伊那食品工業2017年7月14日】

伊那食品工業にイノベーション研究を報告した小林未季さん。

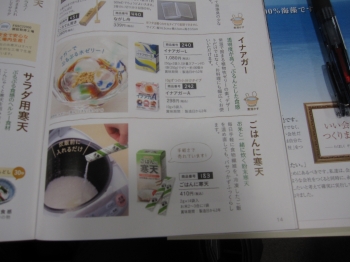

森ゼミでは、成熟期にある業界・企業のイノベーション研究に取り組んできました。この取組みは、多くの学生が関心・興味を寄せる企業を特定しながら進めています。その中で、学生のファンも多く、これまで有用な寒天加工食品を展開してきた伊那食品工業様にこの度訪問し、学生たちが取り組んできたイノベーション研究の成果を報告し、その後、意見交換の機会を持つことができました。同社は、木の一年一年の成長(年輪)に企業の経営をなぞらえて「年輪経営」というものを重視されてこられました。同社のウェブページの中に、「確実に年輪を一輪ずつ増やしていきます。これこそ企業の自然体であり、あるべき姿ではないかと思っています。」とあるように、堅実かつ誠実に事業をすすめてこられた企業と言えます。また、従業員を大切にしつつ、自然や、健康、おいしさ、気軽さなどをキーワードに様々な寒天加工食品を開発・提供されています。「かんてんぱぱの台所」(同社ウェブページ)においてレシピを紹介するとともに、「わくわくクッキング」(長野放送提供)という報道番組でも子供が料理を楽しむ機会をつくり、気軽に楽しく調理するということを大切にされています。そして、最近では、社会的な課題に対する取組みも豊かです。例えば、メタボリックシンドローム対策として、夕食前の寒天の摂取を推進していたり、介護用の食品を意欲的に開発されたり、健康・医療・福祉の領域にも自覚的に取り組まれています。このように、課題の少ない企業ということができますが、この会社の状況について学生たちなりに調査したところ、現状では、贈答用(お土産やプレゼント)に用いられることも多いことから、日常的に同社の商品を利用してもらうためにはどうするのかという方向性を考えるに至りました。

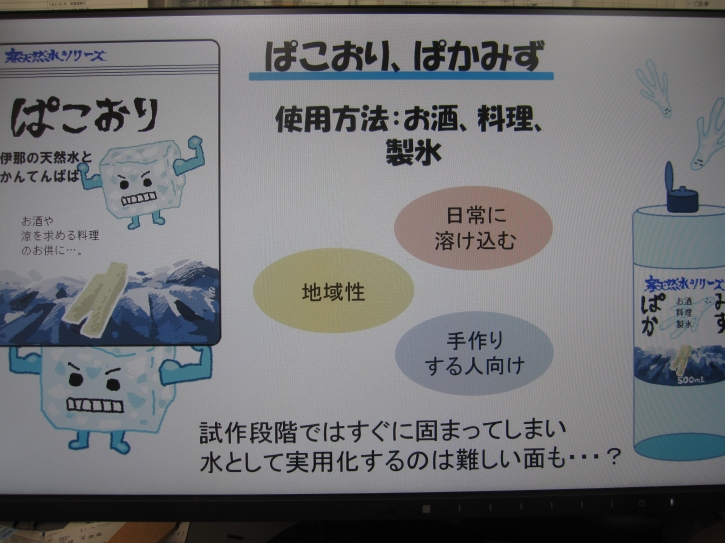

そのうえで、即席めんのかやく袋を寒天で加工したり、寒天氷および寒天水などを考案し、日常的にお客様に同社の商品を味わってもらえればということを考えながら、これらの商品を提案しました。

同社の取締役・小口様には、同社のこれまでの展開を受けて提案した商品の有用性についてご指摘いただくとともに、課題等の言及もいただきました。

この機会に頂いたコメントを踏まえ、これらのブラッシュアップを図りながら、同社に対してさらに、イノベーションレポートを提案させていただくことを確認し、当日の意見交換会を終えました。

この機会を設定するにあたり、同社会長の塚越様、同社社長の井上様には様々お力添えを頂き、同社取締役の小口様には報告を聞いて頂き、建設的なコメントを頂戴しました。同社総務人事部秘書グループの田澤様には関係の方との調整や日程の調整においてご高配を頂戴しました。改めて御礼を申し上げます。

報告・意見交換会の様子。

真剣に傾聴いただく小口取締役。

色々な資料をご用意頂きました。

日常を意識した沢山の取組みが展開されています。

提案させていただいた商品(その1)。若者の日常を考えると、即席めんのこのあたりに寒天を。

提案させていただいた商品(その2)。私たちがそれを単体でもよく利用し、またそれを活用し何かをするものに寒天を。

森ゼミで検討していた2年前に。同社でもこのような商品が…。同様に視点にいたこともゼミ生にとってのやりがいにつながります。

小口取締役には、同社の基本的な経営スタンスや事業の推進方針、今後の方向性について丁寧にご説明を頂きました。

イノベーション研究対象企業が決定!

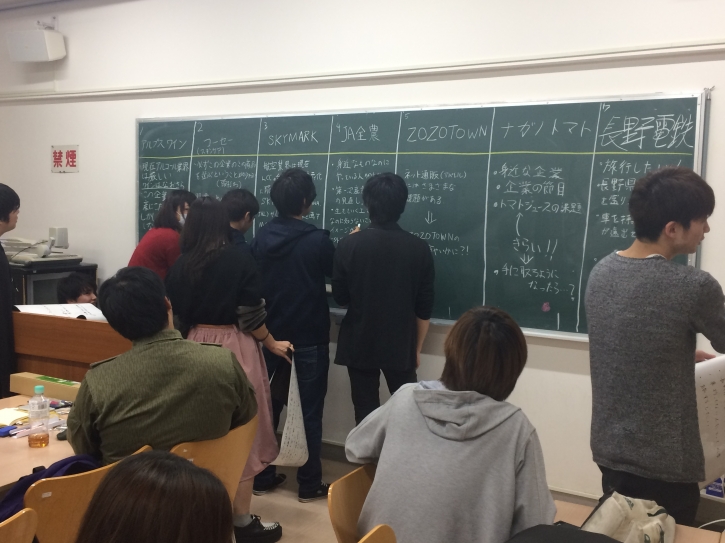

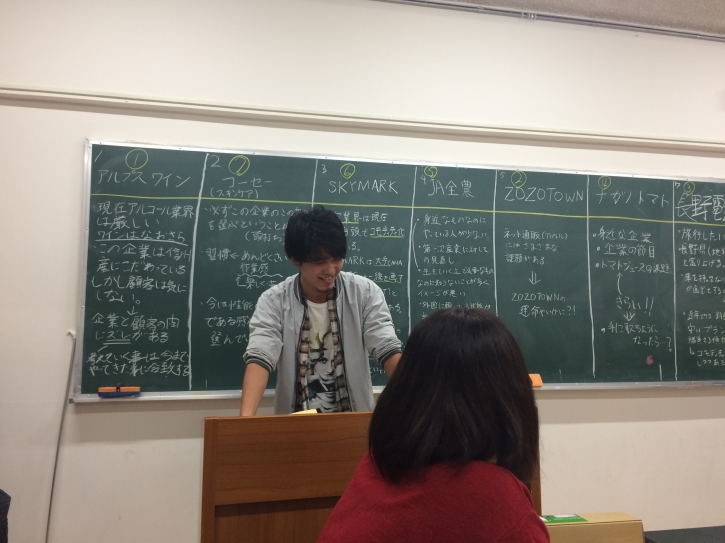

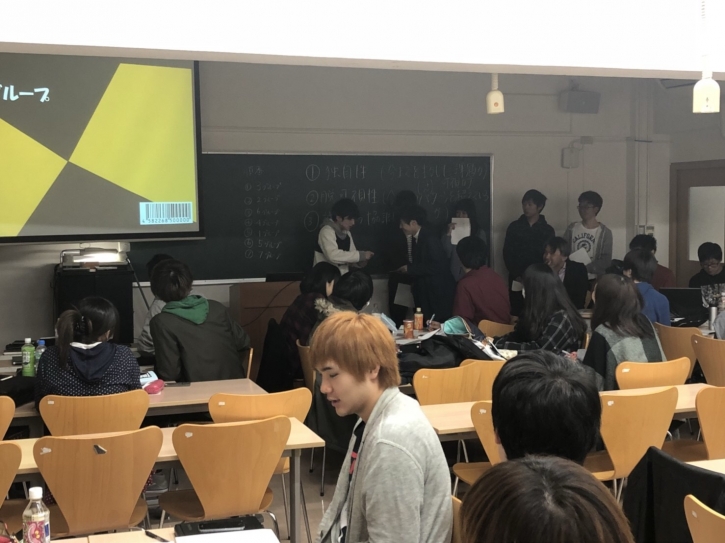

各グループが後期に取組むイノベーション研究の対象企業(なぜこの企業を研究の対象とするのかの理由を含む)を板書しています。

夏休みが終わり、いよいよ後期に入りました。夏休み中も富士通の知財活用プロジェクトなど、様々な取組みをしてきた森ゼミ生ですが、前期のスタートアッププロジェクトやイノベーションの理論的な研究を踏まえて、後期には実在する企業のイノベーションの方向性を考える研究を進めていくことになります。どのような業界・企業に焦点をあてて、イノベーションの方向を考えていくのか。これから半期間、これらの活動に取組むだけにそれぞれのチームは、皆の意見を出し合いながら真剣に考えてきました。多くの業界が成熟期にさしかかる中で、いずれの業界・企業の今後について考えることはとても難しく、とてもやりがいのある問題解決活動になりそうです。

それぞれのチームごとに企業を特定し、研究の対象になりうる理由を明らかにし(研究を進める意味確認をし)、それらを全体の前で報告し、コメントをもらう会を実施しました。

今後においては、それぞれの業界・企業の事業の特徴や癖、状況などを捉えて、課題を特定するとともに、課題を解決するコンセプトを策定しつつ、コンセプトを踏まえた商品・サービスを考案していくことになります。

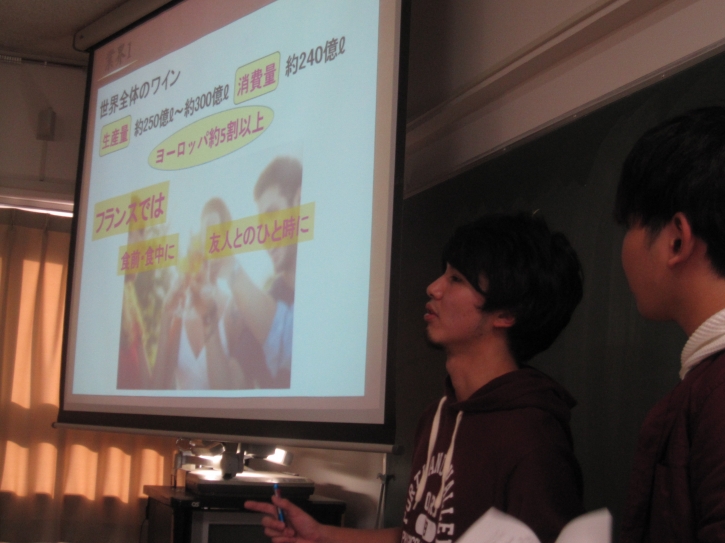

第1グループは、地元のワインメーカーに焦点をあてます。

第6グループは地元の食品加工・飲料メーカーの今後のイノベーションの方向を考えます。

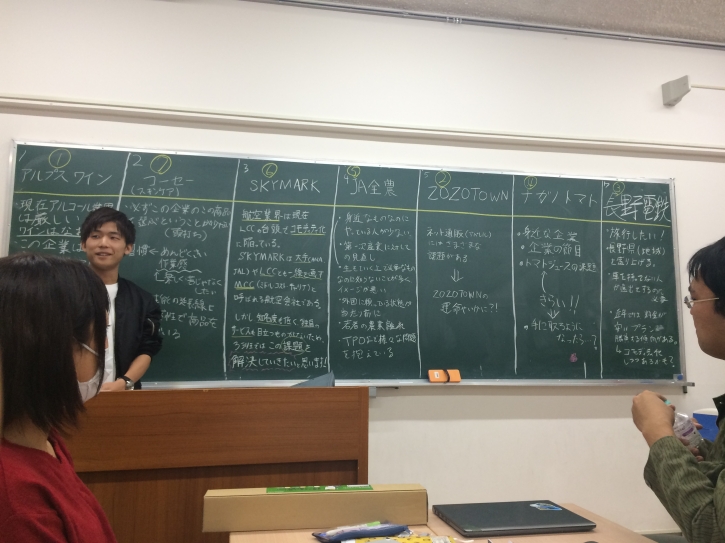

企業イノベーションに向けた企業分析発表会(2017年9月23日)

企業イノベーションに向けた発表会を真剣な中にも楽しみながら実施しました。

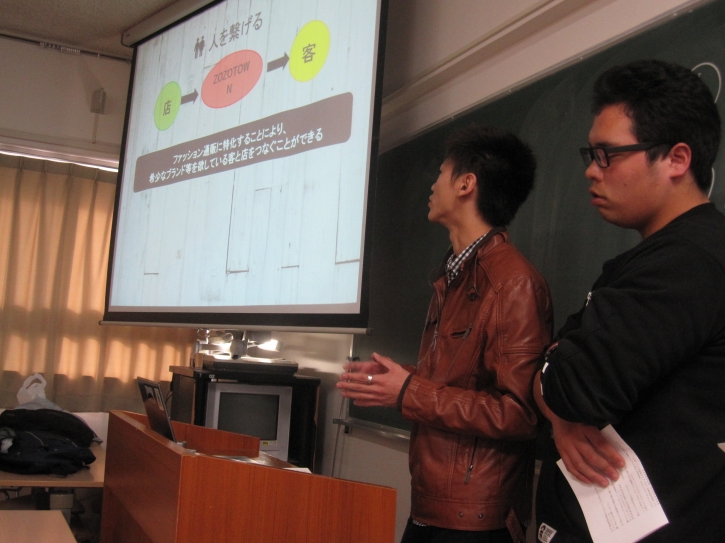

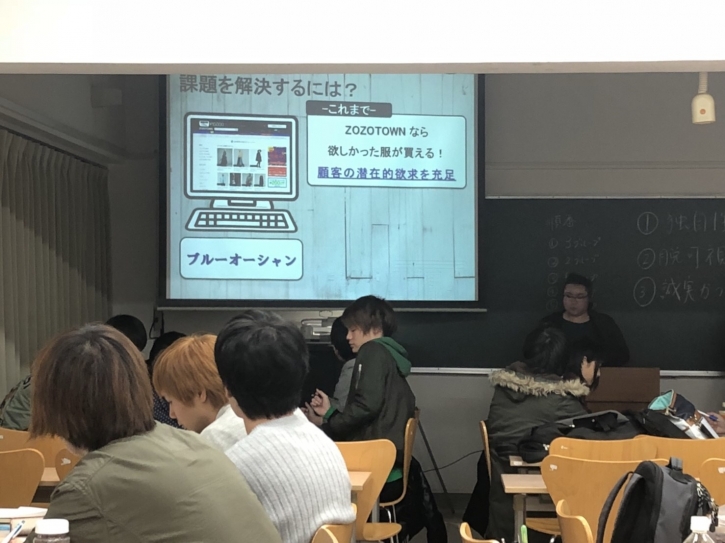

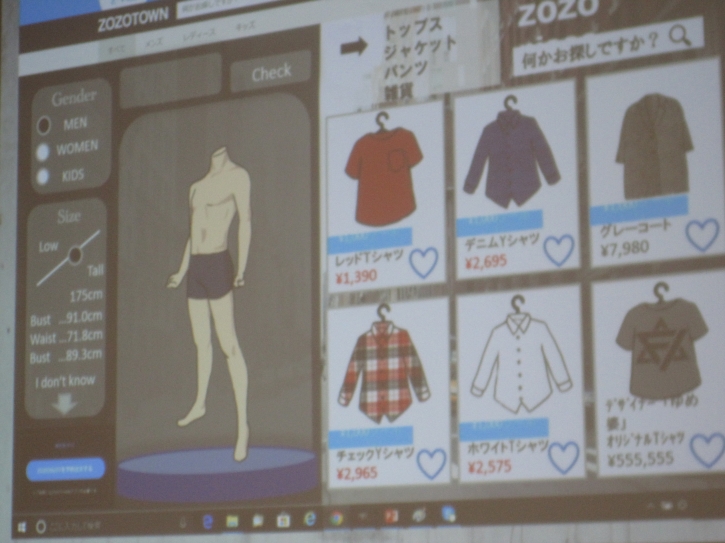

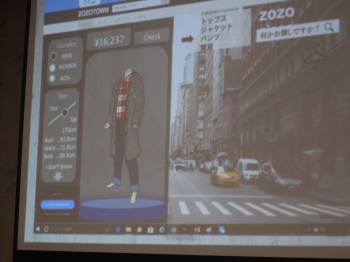

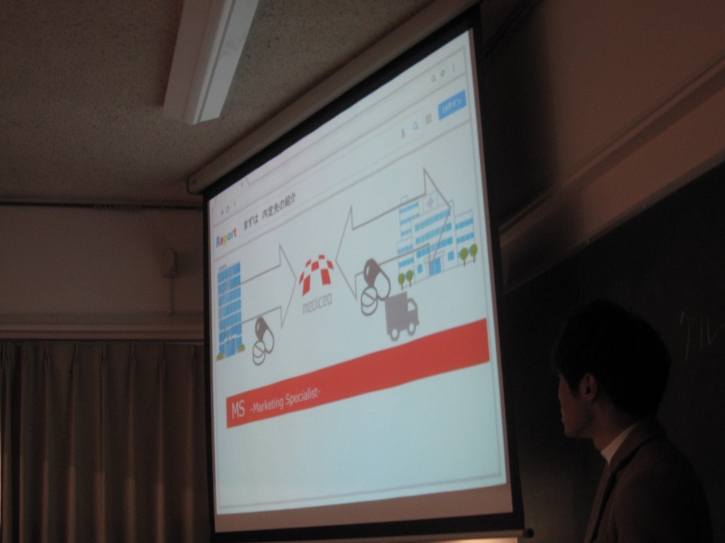

ネット通販Z社は、ファッションに注力しつつ、人と人をつなぐビジネスが特長です。

ワインのA社は、地元の素材や安全・安心を大切にしながらも、時代が求めるものを提起してきました。

トマトから各種野菜へ展開する企業が多い中、トマト加工N社は、素材にこだわりつつ、相手を見据えながら様々な協働をしてきました。

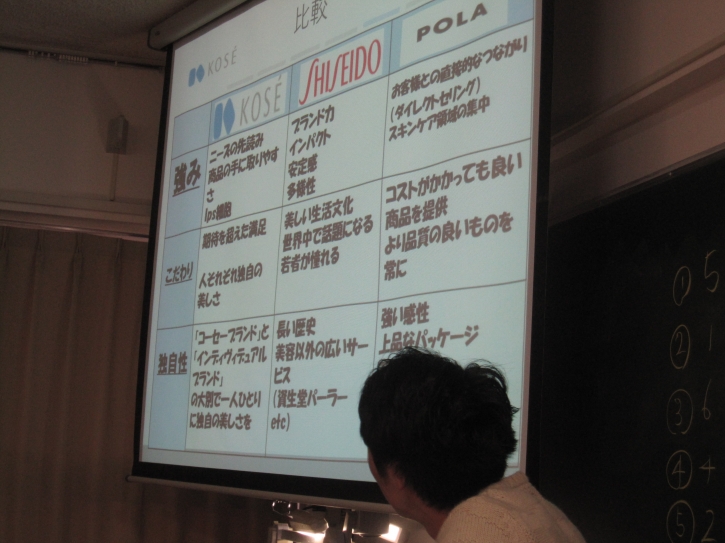

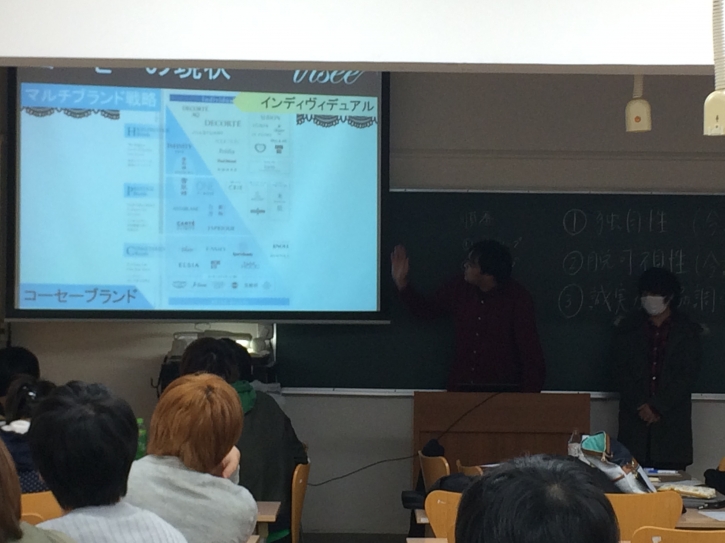

化粧品K社に焦点をあてながら、自社のポジションを明確にすべく各社の強み、こだわり、独自性を明確にすることを試みました。

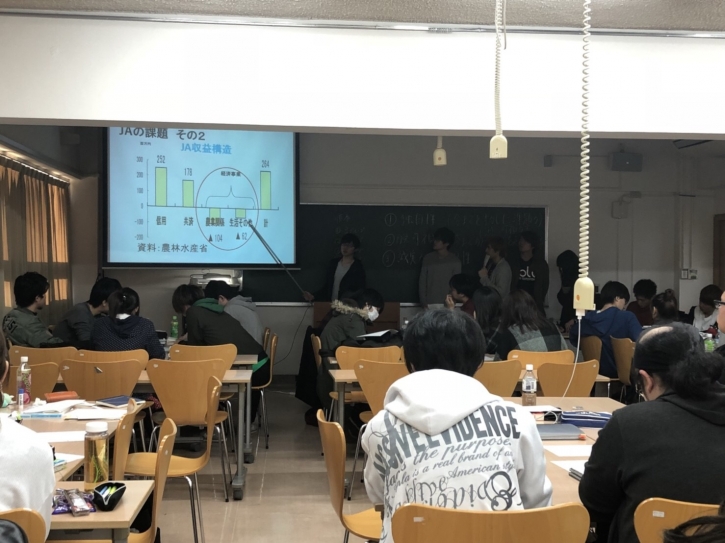

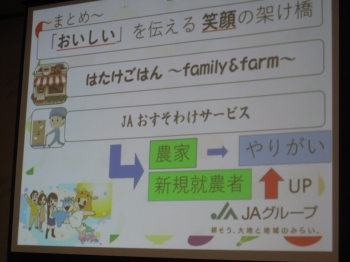

営農、共済を主力事業とするJ組織に焦点をあて、同社の事業の特徴と今後を探るべく同社のこれまでの役割について考察します。

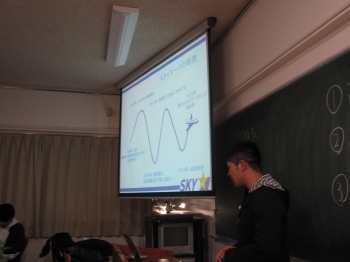

フルサービスではなく、ローコストでもない、ミドルコストの航空S社に焦点をあて、現在のポジションや戦略的特徴について探ります。

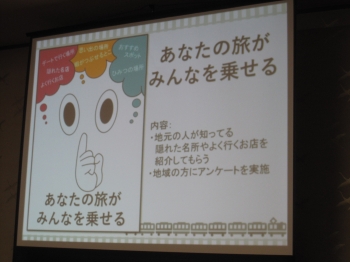

これまで運輸で存在価値を発揮してきた鉄道・運輸・旅行のN社。これまで地域の住民や企業に対して提起してきた旅行をどのようにしていくのか、旅についてそもそも考えます。

事業のそもそもから考え、

会社の歴史について紐解きながら、今後のありようを探っていきます。

企業のイノベーションに向けた課題発表会(2017年11月6日)

航空S社の地域共生ビジネスの今後は

化粧品K社のそれぞれに「このような独自の美しさ」を

食品・飲料N社がこれまでこだわってきた美味しさや用途を超えた、新たなモノづくりへ。

農業従事者を支えてきたJ組織。共済、信用が主であった事業構造をどのように転換していくのか。

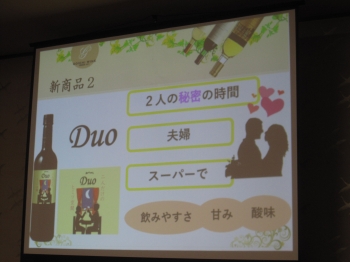

地元ワインのG社。特別な瞬間や日常という時を想定しながらもどんな新たな商品を生み出すことができるのか。

どうしてもレッドオーシャン(血みどろの競争)に陥ってしまう通販各社。通販Z社は、顧客が買い物においてどのような気持ちを味わってもらい、この会社なりの存在感を出せるのか。

地元の鉄道・輸送・旅行系N社。大手のような沢山の名所旧跡をめぐってもらう旅ではなく、地元ならではで旅好きをうならせる旅を企画することができるのか。

厳正な審査の末、最優秀賞は、第3グループ(リーダー:岡村さん)。この間を振り返ってのコメントです。他のチームもそれぞれの会社の生死を左右する課題をよく導出しました。

コンペ担当の副ゼミ長が用意してくれたプレゼント(ハロウィンかぼちゃ)。主につくってくれた小林君。ご苦労さまでした。

研究対象企業「林農園」様(五一ワイン醸造元)に訪問させていただきました【平成29年10月30日】

五一ワインを展開する林農園様を訪問し、林社長(写真中央)にワインづくりに関する思いなどをうかがうことができました。

これまで森ゼミ生は、実証的な研究や理論的な研究、実践的な研究により、企業をイノベーションする論理を自分たちなりに考えてきました。この論理をもとに、各チームが実際の企業に焦点をあて、今後の方向性を具体的に考えていくことになります。それぞれのチームごとに、対象企業は異なりますが、この度、「五一ワイン」を展開する林農園様におうかがいし、林幹雄社長に同社のこれまでやワインづくりにかける思い、さらには、今後の展開に関する方向性をお聞きすることができました。

林社長は、五一ワインの名称の由来となった林五一氏の次男であられ、信州の豊かな恵みをいかし、ワインづくりを知り尽くした技術をもとにしながら、数々のワインを開発・提供されています。特にすっきりとした飲み心地と酸化剤無添加で体を優しくいたわるワインが同社の特徴と言うことができます。

林社長にうかがった内容や、こちらよりヒアリングさせていただいた内容、さらには、これから様々な方面から集めたデータ・資料に基づき、同社の今後について学生なりに考察していくことができればと考えております。

ご対応頂きました林社長様、また社員の皆様。誠に有難うございました。

同社が大切にしている点や、ワインづくりにかける思いを語っていただきました。

肝心のブドウ畑も案内をいただきました。

ブドウも試食させていただきました。

素材に対するこだわりや愛情をうかがうことができました。

同社が大切にしているブドウ種「メルロ」(フランスワインの主力品種)。同社では、長年の苦労の末、欧州のメルロを根付かせ、信州・桔梗ヶ原をワインの名産地にすることになります。

こだわりの商品の売り方(直営店)、商品のポイントについても確認させていただきました。

企業イノベーションに向けた集中合宿を実施(in湯田中17)

報告会場の様子。

OBの方々にご参加いただき、建設的なコメントを頂戴しました。

考案したサービス。

考案したものをより見える形に。

ターゲット層を想定し、場面を設定するうえで、四コマ漫画での説明。

森俊也ゼミナールの学生達は、企業イノベーションプロジェクトを推進し、これまでそれぞれのチームがある企業に焦点をあて、課題発見問題解決活動に取組んできました。平成29年12月1日、2日の2日間、山ノ内町湯田中にある「ホテル豊生」において集中合宿を実施しました。この合宿では、1日に3年生と森先生・4年生とによる就職活動キックオフセミナー、企業イノベーションプロジェクト参加学生での親睦会・懇親会を開催するとともに、2日には、それぞれのプロジェクトチームでこれまで考え、デザインしてきた企業のコンセプトや商品・サービスについての発表会(コンペ大会)を開催し、全体確認を行いました。

森ゼミ生は、実にさまざまな業界・企業のイノベーション(企業・商品コンセプトおよび商品のデザイン)について考えてきました。今年度は、地元のあるポールメーカーの問題解決を皮切りに、企業のイノベーションを進めていく上でのポイントを確認し、成熟期企業のイノベーションにおいてきわめて重要となる「価値次元の見えない」イノベーションと、その方向に企業が向かう上での論理を探究してきました。また、夏休みから後期の11月末にかけて、各チームではそれぞれの興味・関心に基づき、実在する業界・企業に焦点をあて、イノベーションの方向性について検討してきました。この度森ゼミ生が焦点をあてた業界が、「(地元)ワインメーカー」「化粧品メーカー」「航空」「JA」「衣料系ネット通販」「(地元)トマト飲料メーカー」「(地元)鉄道・旅行」の各業界です。それらのすべての業界は成熟期にさしかかり、その業界に属する企業の多くが、生死を左右するような問題を抱え、その解決が必要となっています。自分達が将来就職する企業の多くがそのような状況にさらされ、自分達がすべき仕事はこのような問題解決であるということを想定しながら、ゼミの時間以外にも多くの時間をかけて考えてきました。

上述の論理を基礎にして、チームごとに業界・企業を特定し、その業界・企業の主たる課題を特定し(これまでの事業を回顧・反省しながら)、課題を解決するコンセプトやコンセプトを踏まえた商品・サービス・仕組みについてデザインしてきました。

それらのチームの成果を全体に向けて発表し、それぞれの企業の基本的な方向性を確認することをこの集中合宿の基本的な目的にし、コンペ大会を実施しました。

就職活動に向けたキックオフセミナー

初日の夕方は、3年生を対象とした就職活動キックオフセミナー。

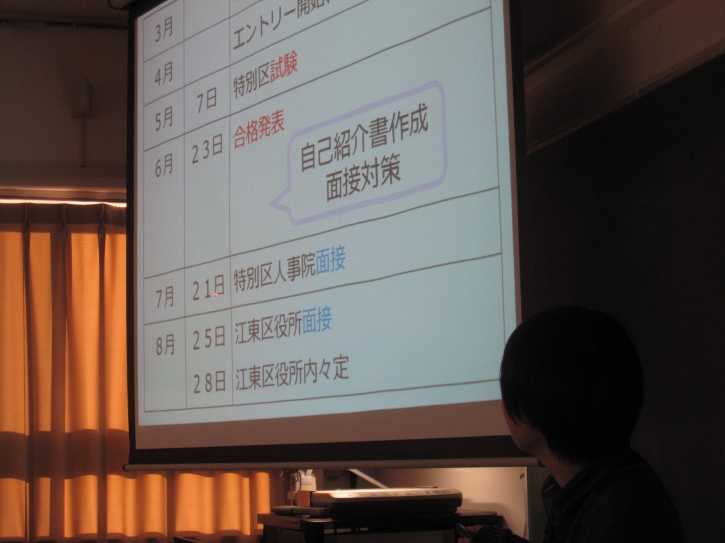

12月1日は、関連イベントとして、3年生の就職活動キックオフセミナーを開催し、森先生から就職活動の心構えや準備に対するさまざまな助言を頂きました。ここでは3年生の悩みや不安の共有から始まり、「何から活動をスタートし、具体的な対策はどうしていけばよいのか」「業界・企業・職種はどのように決めればよいのか」「本当に来年の今頃に、ここだと思える企業への内定がもらえているのか」等の悩みが寄せられました。これらのとらえ方を確認し、今後のスケジュールや具体的な準備について確認しました。また、その夜に、懇親会としてさまざまな企画を催し、ゼミ生間で親睦を深める会となりました。

就職活動を終えた4年生から3年生に向けて

先輩方の話から今後の方向を考えます。

イノベーションに向けた発表会

コンペの開始前。緊張した面持ち。

また翌2日は、イノベーション発表会と称して、森ゼミ生が考えたイノベーションの論理をもとに考えてきた各グループ(グループで焦点を当ててきた企業)のイノベーションの方向性(主たる課題、課題を克服するコンセプト、コンセプトを踏まえた商品等)について発表し、質疑応答を行いました。成熟期にある企業では、単に製品・サービスの良さを強調するのではなく、「お客様にしてほしい思い」を基礎にした戦略を考えなければなりません。このような「顧客への思い」を基礎にした戦略により、企業においては、単に他企業の真似をした製品・サービスの開発・提供ではなく、顧客にとって価値のあるものを次々と開発・提供できるようになります。ゼミ生が扱っているそれぞれの企業が、これまでの当該企業の問題・課題を踏まえながら、顧客にして欲しい思いが具体化され、ようやく戦略という形にまとまってきました。今後においては、このような視点で策定した戦略や、戦略を踏まえた商品・サービス・仕組みを企業に提案できるレベルまで仕上げていきたいと思います。

今年度の森ゼミ生は、これらの取組みと平行して、富士通の知財活用プロジェクトで産学連携のプロジェクト(芳香発散技術を活用した新商品、指先ウェアラブル技術を活用した新商品)を推進するとともに、水産加工系のニチモウフーズさんとの協働プロジェクト(地元の食材を活用した新商品)にも取組んできたこともあり、「この会社なりの、これまでにない、相手に響く、実現可能性の高い」結果がそれぞれのチームから提起されたように思います。

また、この合宿において開かれる懇親会も「息を抜く」意味でとても大切なイベントとなりました。この懇親会では、2年生主催の「笑いの企画」が目白押しで、つかの間の休息となったようです。またここではこれから就職を考え、社会人となっていく4年生や3年生とOBとが将来について色々と話し合う絶好の機会となったようです。本当に楽しい会となりました!

3年生・2年生の企画部の方々、御苦労さまでした。また、森ゼミのOBの方々(堀内さん、里見さん、月原さん、篠原さん、宮澤さん、佐藤さん、西沢さん、春原さん)、忙しい中にもかかわらず、この合宿に参加いただき、激励およびコメントを賜り、ありがとうございました。来年もどうぞよろしくお願い致します!

地元ワインG社の報告です。

製品の感覚を出すのではなく、この状況・場面を想定したこの一本です。

化粧品K社の報告です。

他人へ魅せる化粧品のみならず、自分に見せるスキンケアまで。朝と夜の3分間をどのようにするのか。

航空S社の報告です。

空港が目的地となる場の設定するとともに、この人達に向けた空旅を考案しました。

農業系組織J組織の報告です。

こだわりの野菜を栽培、食し、農業の良さややりがいを知り、農作物の循環を考えました。

アパレル系ネット通販Z社の報告です。

定期的な雑誌でトレンドや感覚を紹介するとともに、アバターを設定しながら個性を表現するサービスを提案します。

地元飲料加工N社の報告です。

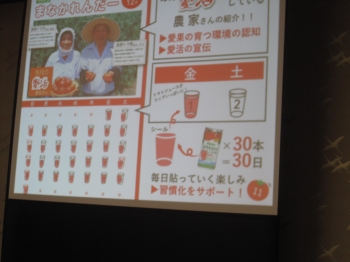

こだわりのトマトの栽培と飲むことを通して関心を寄せてもらうとともに、習慣化してもらうための仕組みの提案です。

地元鉄道運輸・観光N社の報告です。

この地元だからこそ生まれる観光の提案です。

最優秀賞を獲得した第3チーム(チーム長:岡村さん)

優秀賞を獲得した第5チーム(チーム長:赤堀さん)

この度MVPとなった、岡村さんと、赤堀さん。

OB賞を獲得した前田君、市川君、巻淵君、中村さん。

OBから沢山のコメントを頂戴しました。本当にありがとうございました。

コンペ終了後の集合写真。疲れた中にもやりきった表情。

就職活動体験報告会の開催(2017年12月18日)

就職活動を終えた4年生に、皆、耳を傾けました。

これまで企業イノベーションプロジェクトを展開してきた森ゼミ生。これまで様々な企業の問題解決活動を進めてきました。これまで事業の方向性を考え、企業を分析しましたが、就職活動は、その面はもとより、今後の自身の人生をとらえ、企業・組織においてどのように生きていくのかという視点で分析していくことが必要となります。4年生は3年生のこの時期から就職活動を始動し、内定を勝ち取ってきました。この活動についての心構えや、具体的な準備、気持ちの切り換え方などを4年生から3年生以下に向けて教授する機会を12月18日にもちました。

人も企業もさまざまある中で、正攻法はありません。その中で、自分はこのような視点でこのような活動をしてきたという自分なりの就職活動を展開してきた4年生を代表して、4名が登壇し、これまでの就職活動を振り返り、有益な示唆を与えてくれました。

また、体験報告会後に、業界・仕事ごとにグループに分かれ、それぞれの業界で就職を考えていく際のポイントについて4年生全員から教授をいただきました。

企画してくれた4年生の方々、本当に有難うございました。これからの就職活動、精一杯頑張っていきます。

東京都特別区(行政職)に内定の小林さん。自身の就職活動について、他の人とのタイムスケジュールの違いや、試験間の気持ちの切り替えの視点から振り返ります。

金融系企業に内定の小林君。自身のマイペースながら自分の意思でしっかりと取り組んできた就職活動を振り返ります。

製薬商社に内定の細萱さん。自身の成長ストーリーを主張し、気持ちの変化にも対応してきた就職活動を振り返ります。

製薬商社に内定の窪田君。自身の就職上の軸とは何か、常に考えてきた就職活動について振り返ります。

こちらは、金融・サービス系のコーナー。

こちらは商社・小売のコーナー。

こちらは物流・情報サービスのコーナー。

こちらは公務員のコーナー。

こちらは、県外(留学、コンサル等)のコーナー。

色々な角度から、様々な悩みや質問が投げかけられました。4年生の皆さん、有難うございました。

企業イノベーションプロジェクト関連ページへ