子どもから高齢者まで幅広く学べる地域資料のデジタルアーカイブ化

市民の多くがインターネットを日常的に利用するようになり、学校においてもGIGAスクール環境で児童生徒が1人1台タブレットで学習できる環境が整ってきました。そのような社会状況下で児童生徒が地域を学習するのに不可欠な地元(学区)の情報源がネット上に極めて少ない問題が顕在化してきました。学校の教員が地域学習に取り組めるようにするために、児童生徒が地域の情報資源にアクセスできるように、さらには年代を超えて地域の人々が地元のことをよく知ることができるようにするための「地域資料デジタルアーカイブ」の構築が求められています。長野大学では、信州上田学事業の一環でデジタルアーカイブ事業者でもあるKAN-PRO、塩尻地区の地域の方々との域学連携により「地域資料デジタルアーカイブ化」の取り組みを進めています。

企業情報学部の前川道博ゼミでは、学生がデジタルアーカイブの構築作業に関わり、デジタルアーカイブサイト『塩尻小デジタル資料館』の構築を進めています。

塩尻小学校郷土資料館資料のデジタル化

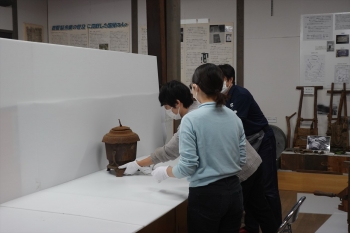

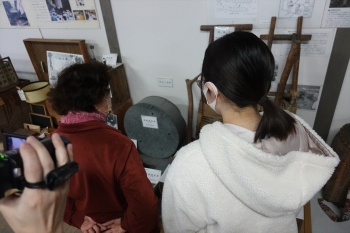

地元の方による道具類の解説をビデオ収録

資料館の道具類を一つ一つ撮影する様子

上田市立塩尻小学校の学区である塩尻地区は、近世から近現代にかけて蚕種製造の中心地として栄えた地域です。そうした社会的・歴史的背景から、同校の郷土資料館には、農業、養蚕などの道具類の他、蚕種製造業の道具も数多く収蔵されています。郷土資料館は1964年に資料室として開設され、地域の道具類が多数収蔵されてきました。その後、社会は大きく変貌し、農業の様態も変わり、養蚕も蚕種製造業も行われなくなり、収蔵展示されている道具類は誰が見てもわからないものとなってしまいました。次第に資料館も使われる機会が減少してしまいました。昔の生活を知る人も高齢化が進み、その伝授すら行うのが難しい社会状況に変わりました。郷土資料館の資料群

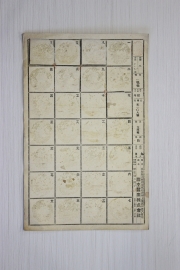

種紙(たねがみ)

消毒用ポンプ

これらが何なのか皆様は推察ができますか。「種紙」何ですか?それ。消毒用ポンプ? 何を消毒する道具?写真やテキストのみでは一体どのような道具だったのかはわかりません。従来、展示物には簡略なラベルが付されているだけで、その情報源は何もありませんでした。資料目録は実物との照合がされておらず、品名を見ても実物がどれかはさっぱりわからない状態でした。

『塩尻小デジタル資料館』は郷土資料館に収蔵されている地域資料(道具・文書)をデジタル化して誰もがネット上で任意に検索・閲覧できる「デジタル資料館」とするものです。昔の生活や道具をよく知る地元の方々の御協力を得て、オーラルに(口述して)記録する「無形文化のデジタル伝承」も併せて行っています。

道具は動画による解説でわかりやすく

「種紙」と言われても何なのかはさっぱりわかりません。文章で解説してもわかりにくいことはあまり変わりません。「塩尻小デジタル資料館」では動画解説を添えて、資料をわかりやすく解説する編さんを進めています。「消毒用ポンプ」は次の解説で種明かししました。蚕室(蚕を飼う部屋)の消毒をする道具だとは想像すらできませんね。

学生の目線でアーカイブ情報をより一層わかりやすく

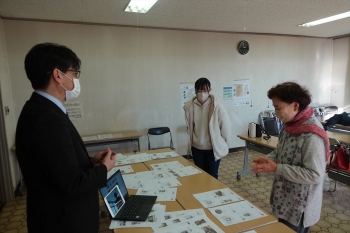

写真と目録を突合し不明の道具を検証

学生が聴き手となって解説をわかりやすくする支援

社会が大きく変わってしまった現代においては昔をよく知る方に解説していただいてもわかるように伝わるとは限りません。こうした情報の整理には学生が関わり、若い世代層に情報が伝わるかを意識しながら解説を導く支援が欠かせません。地域文化の伝承・先人の知識の記録という観点からも後の世代が興味を持って情報に接することができるようにすることは、GIGAスクール時代の地域学習においては極めて大切な要件となります。