信州上田学 2022年度「イベント情報」

上田に学ぶ学生の活動支援事業として「長大サミット」を秋に開催しました。

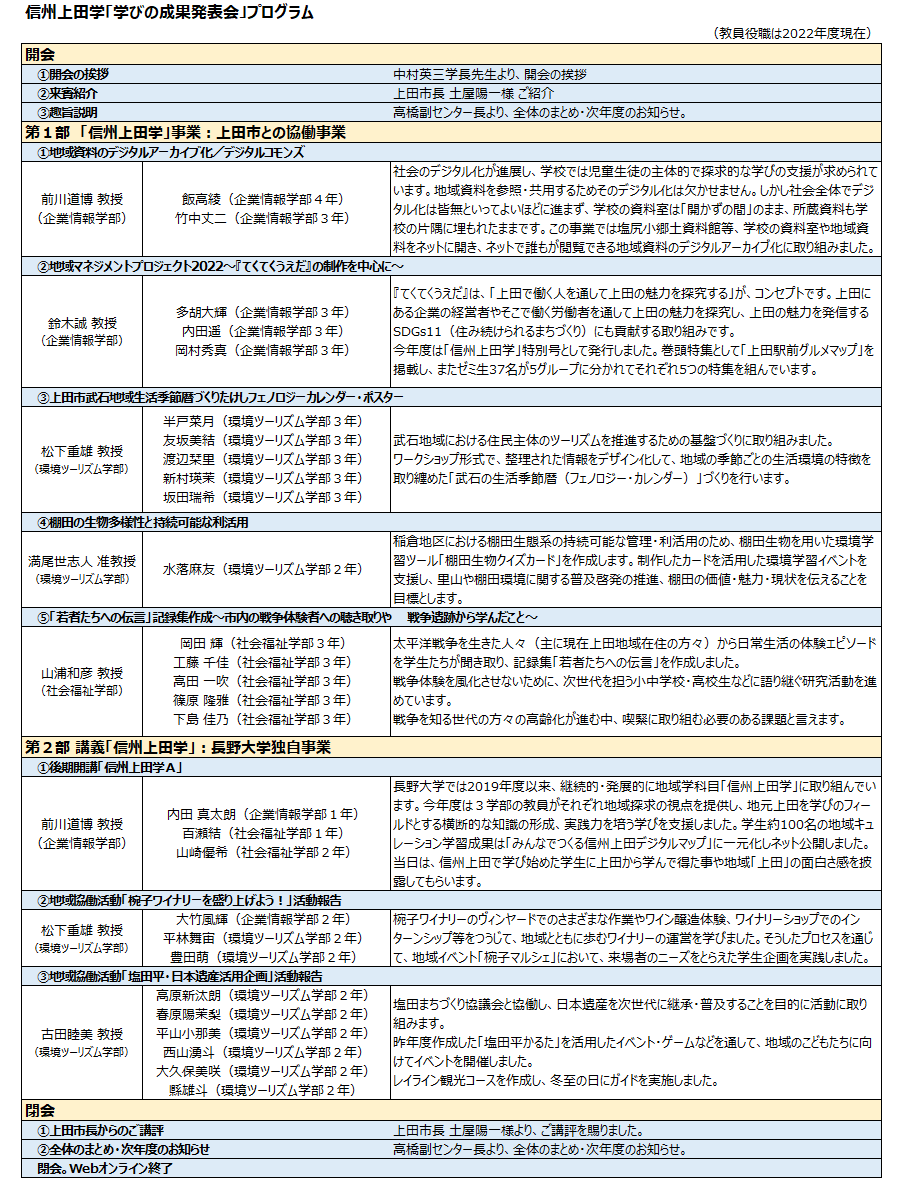

みんなでつくる信州上田学事業として「学びの成果発表会」を年度末に開催しました。

| みんなでつくる 信州上田学事業 | 学びの成果発表会 2022年度の活動内容について、各取り組みから報告発表を行いました。 2023年2月11日(土)開催しました。 |

|---|---|

| 上田に学ぶ 学生の活動支援事業 | 長大学生サミット 地域で活動している学生たち(個人・団体・サークルなど)の発表会「長大学生サミット」開催を支援します。 |

発表内容・プログラム

【趣旨目的】

地域と学生が共に学びあい、地域を創造することを目的として2019年に「信州上田学」事業が創設されました。

地域課題解決の方法論『上田メソッド』をつくり、上田市と連携して事業を推進してきました。

上田メソッドとは、学生が地域で、あるいは地域と実践的に地域課題や地域資源と向き合う学び、地域の方々と協働する学びです。

成果発表会は、コロナ禍で発表の場が減ってしまった学生たちに発表の場を提供するとともに、学生たちの取り組みを地域に発信・共有します。

【開催日時・開催形式】

2023年2月11日(土)午前10時から12時10分・オンライン形式

ご来賓に土屋陽一 上田市長をお迎えして、ご講評をいただきました。

地域と学生が共に学びあい、地域を創造することを目的として2019年に「信州上田学」事業が創設されました。

地域課題解決の方法論『上田メソッド』をつくり、上田市と連携して事業を推進してきました。

上田メソッドとは、学生が地域で、あるいは地域と実践的に地域課題や地域資源と向き合う学び、地域の方々と協働する学びです。

成果発表会は、コロナ禍で発表の場が減ってしまった学生たちに発表の場を提供するとともに、学生たちの取り組みを地域に発信・共有します。

【開催日時・開催形式】

2023年2月11日(土)午前10時から12時10分・オンライン形式

ご来賓に土屋陽一 上田市長をお迎えして、ご講評をいただきました。

発表動画

| 開会 |

|---|

| ①開会の挨拶:中村英三 学長 動画を見る(1分48秒) |

| ②来賓紹介:上田市長 土屋陽一様 動画を見る(22秒) |

| ③趣旨説明 動画を見る(2分38秒) |

| 発表:第1部 上田市との協働事業 |

| ①地域資料のデジタルアーカイブ化・ デジタルコモンズ 動画を見る(9分26秒) |

| ②地域マネジメントプロジェクト2022 〜『てくてくうえだ』の制作を中心に〜 動画を見る(10分50秒) |

| ③上田市武石地域生活季節暦づくり (たけしフェノロジーカレンダー・ポスター) 動画を見る(7分50秒) |

| ④棚田の生物多様性と持続可能な利活用 動画を見る(17分24秒) |

| ⑤市内の戦争体験者への聴き取りや 戦争遺跡から学んだこと 動画を見る(14分12秒) |

| 発表:第2部 長野大学独自事業 |

| ①講義「信州上田学A」 動画を見る(14分2秒) |

| ②地域協働活動 「椀子ワイナリーを盛り上げよう!」活動報告 動画を見る(8分30秒) |

| ③地域協働活動 「塩田平・日本遺産活用企画」活動報告 動画を見る(9分15秒) |

| 閉会 |

| ①上田市長講評:土屋陽一様 動画を見る(6分35秒) |

| ②全体のまとめ・次年度のお知らせ 動画を見る(7分57秒) |

発表内容・発表動画

【趣旨目的】

上田市との協働事業である「信州上田学事業」では、上田に学ぶ学生支援事業として「長大サミット」を開催を支援します。

地域で活動する学生たちに取り組みを発表する場を提供するとともに、学生たちの取り組みを地域に発信・共有します。

【開催日時・開催形式】

2022年11月30日(水)14時から15時50分・オンライン形式

上田市との協働事業である「信州上田学事業」では、上田に学ぶ学生支援事業として「長大サミット」を開催を支援します。

地域で活動する学生たちに取り組みを発表する場を提供するとともに、学生たちの取り組みを地域に発信・共有します。

【開催日時・開催形式】

2022年11月30日(水)14時から15時50分・オンライン形式

発表会の様子は録画し、後日公開しました。

以下に、活動報告や取り組み内容と合わせて発表者ごとに紹介させていただきます。

以下に、活動報告や取り組み内容と合わせて発表者ごとに紹介させていただきます。

| 地域をフィールドに活動するサークルからの発表 | |

|---|---|

| MIZUMATCH 動画を見る(9分59秒) | 発表者: 赤羽圭衣(企業情報学部)平林舞宙・杉山真由(環境ツーリズム学部 ) 「水と街をマッチングさせた街づくり」テーマに、学生主体で上田市内各所のまちづくり活性化イベントやボランティア活動などに取り組んでいます。 2019年6月よりスタートし、2021年、2022年は、クラウドファンディングによる大型企画運営などにも取り組んでいます。 2022年8月から武石のアンバサダーとしても活躍中です(上田市HPより)。 SNSを活用して、学生目線から武石の魅力を発信します。 第1回長大サミットに引き続き2回目の参加。 Instagram Facebook Twitter |

| 地球クラブ 動画を見る(9分38秒) | 発表者: 鷹野いろは・白鳥美緒(環境ツーリズム学部 )、福嶋朋果(社会福祉学部) 1995年菅平で設立し、1999年青木村に移転し、地域の人々と里山を楽しむためのフィールドワークや夏野菜の売り上げの一部をウクライナに募金する平和活動にも取り組んでいます。 2014年には、内閣総理大臣表彰(子どもと家族・若者応援団表彰)を受賞しました(内閣府HPより)。 ローカル・グローバル両方に目を向けた活動に取り組んでいます。2025年には30周年を迎える予定です。 HP Twitter |

| 地域をフィールドに学ぶゼミからの発表 | |

| 鈴木誠ゼミの活動報告 動画を見る(7分47秒) | 発表者:岡村 秀真・内田 遥(企業情報学部) 上田にある企業の経営者やそこで働く労働者に着目したプロジェクト研究を展開しています。 「上田で働く人を通して上田の魅力を探究する」をコンセプトに、タウン誌作成「てくてくうえだ」信州上田学特別号を発行予定です。 コンセプト決めから、取材先選定、インタビューの実施、記事や誌面作成、編集・校正まで学生たちが行います。 最新号「てくてくうえだ」信州上田学特別号(別タブで開きます)を2023年1月に発行しました。 |

| 山浦ゼミ 上田市の戦争体験者からの聴き取りを通して学んだこと 動画を見る(29分42秒) | 発表者:岡田輝、渡辺康彦、篠原隆雅、高田一吹、工藤千佳、下島佳乃、宮城佑妃子(社会福祉学部) 太平洋戦争を生きた人々(主に現在上田地域在住の方々)から日常生活の体験エピソードを学生たちが聞き取り、記録集にまとめる予定です。記録集には上田市内の戦跡取材についての調査内容をまとめる予定です。 戦争体験を風化させないために、次世代を担う小中学校・高校生などに語り継ぐ研究活動を進めています。 戦争を知る世代の方々の高齢化が進む中、喫緊に取り組む必要のある課題と言えます。 |

| 前川ゼミ 西部地域デジタルマップを活用した活動支援 動画を見る(7分51秒) | 発表者:飯高綾(企業情報学部) 西部地域デジタルマップを活用した地域活性化やまちづくりに向けて様々な取り組みを行いました。 地域の集会への参加やデジタルマップを知ってもらうためのチラシを作成配布、また上田市立塩尻小学校の児童に向けてデジタルマップの紹介動画を作成しました。 デジタルマップの使い方をレクチャーする出前講座なども実施しました。 |

| 前川ゼミ 海野町レトロ写真館 動画を見る(7分39秒) | 発表者:足立光紅(企業情報学部) 昔ながらのお店が立ち並ぶ海野町商店街をテーマにした取り組みです。 海野町商店街を知る人・知らない人々に向けて、地域の魅力を発見、課題を探求しました。 海野町に残る古い写真を投影したスライドショーイベントを開催して情報発信しました。 キモノマルシェでは、海野町商店街の今と昔を比較できる展示を担当し、ミニレクチャー「海野町商店街今昔」を行いました。 |

| 前川ゼミ 神川小学校における地域学習支援 動画を見る(5分42秒) | 発表者:中澤愛華(企業情報学部) 神川小学校をモデルケース(3年生3クラス84名)にした地域学習支援の取り組みです。 学習用端末を活用した取り組みで、児童たちの主体的学びを支援しました。児童たちと地域探求を行い、児童たちが自由に関心事をデジタルマップに投稿しました。投稿した記事はクラス内で発表し、児童それぞれの関心事を共有しました。 山本鼎が提唱した「児童自由画教育」を現代の子供たちの学習に活かす取り組みでもあります。 |

| まとめ・講評 | |

| 感想 動画を見る(2分26秒) | 学生たちより感想。 活動や学びの内容はそれぞれに異なりますが、地域をフィールドにした取り組みという点においては、共通するところがあります。 自分たちの取り組みを発信すること、他のグループの発表を聞くことによって、学生たち、それぞれに気づきがあったようです。 |

| 長大サミット総評 動画を見る(6分42秒) | 中村学長より、各グループへ向けて講評をいただきました。 上田、及びその周辺地域をフィールドに多様な活動をしている学生たちへ感謝と応援のメッセージをいただきました。 |