PBL形式で、社会や企業の問題解決を進めていきます!

コロナ禍のなかで、高校生活を終え、自身の将来やこれからを考え、全国各地より信州上田の地に集いました。期待と少々の不安のなかで大学生活もいよいよはじまり、企業情報学部の森ゼミ生は、社会や企業の課題を捉えて、その課題を解決する取組み(Project Based Learning)を進めています。

森ゼミクイズの後に、ジェスチャークイズを実施。

表現がうまい!

こちらも協力しながら・・・

相手に伝える難しさを実感しつつ、

笑い合いました。

これは何?

ゼミの役職も決まり

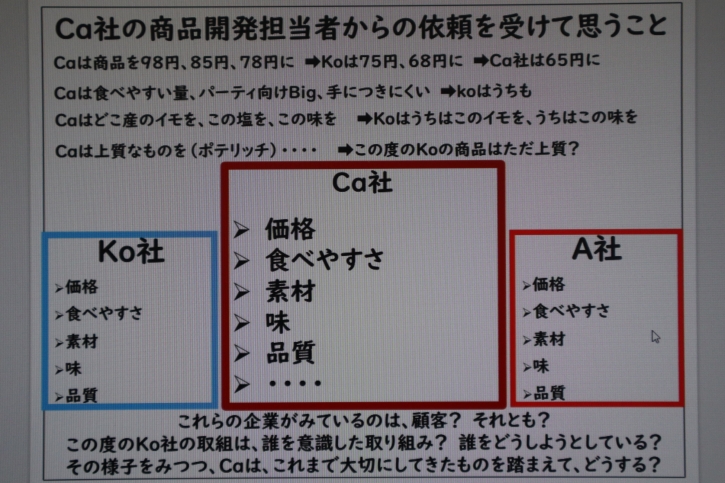

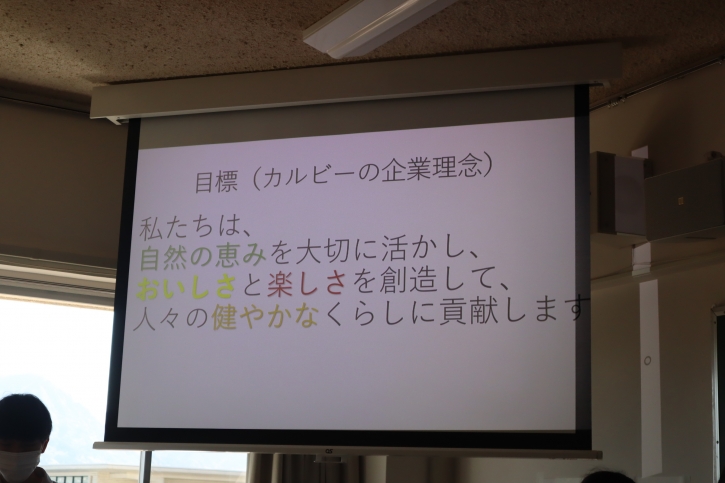

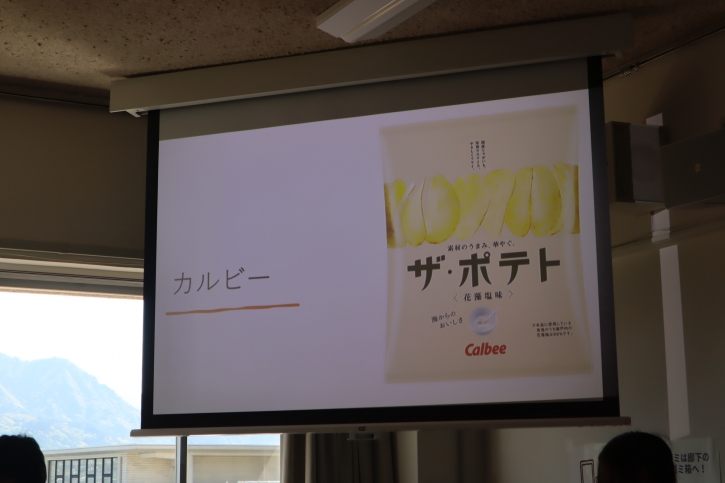

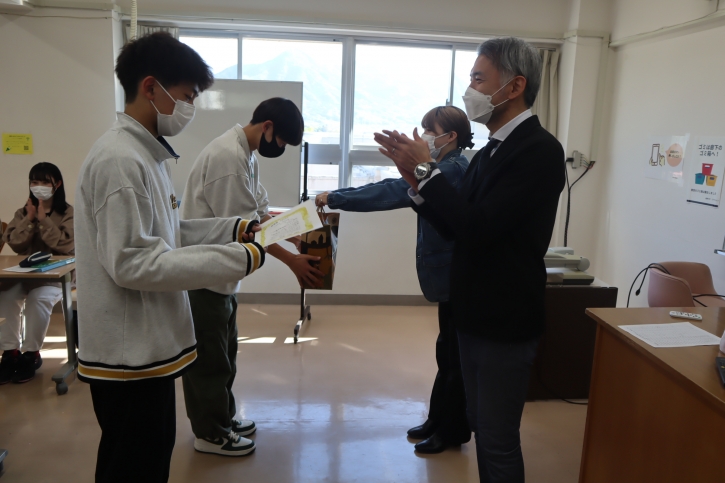

私たちにとって身近なスナック菓子。スナック菓子メーカーの「〇ルビー」さんからある依頼がありました。〇ルビーの社員さんから森ゼミ生への依頼状がゼミ長に手渡されました。

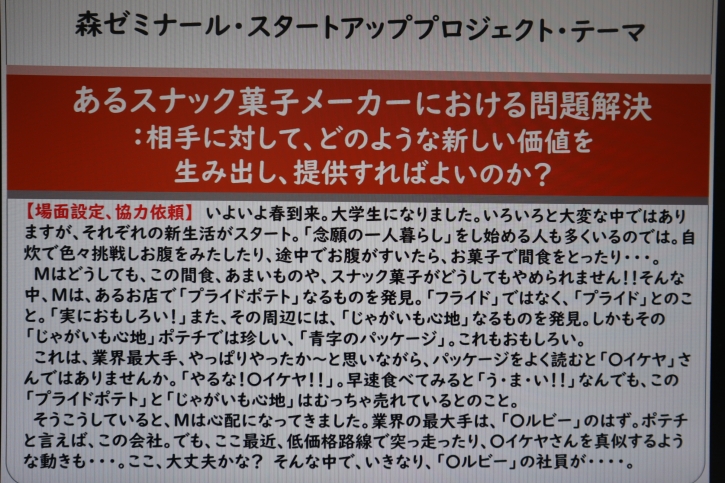

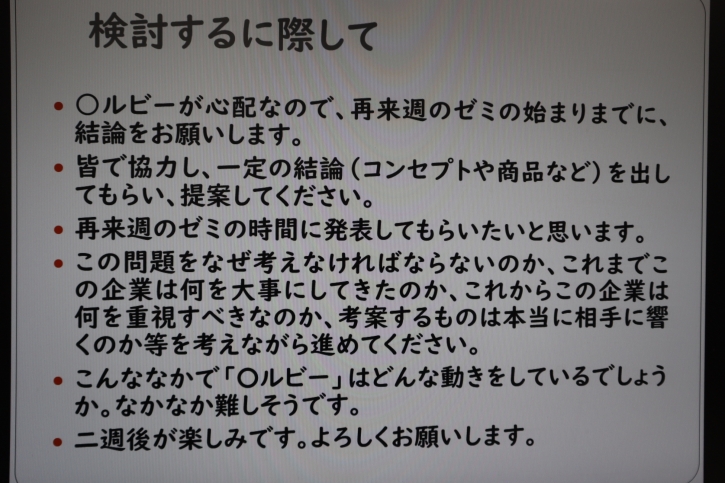

その依頼状の内容は、これ!

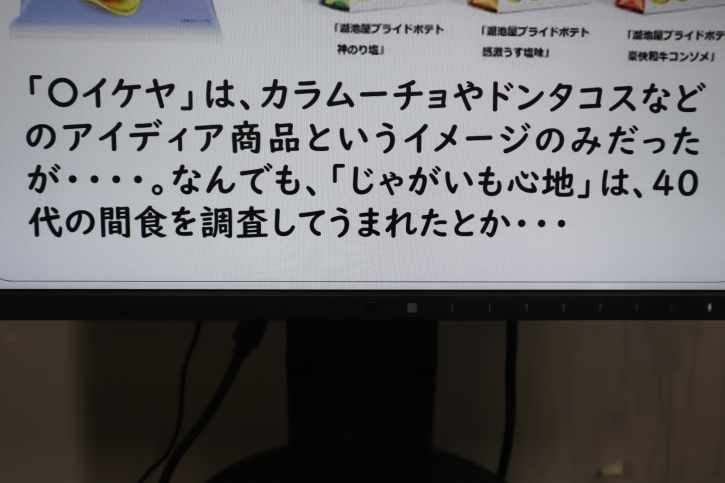

この会社は、同じく菓子メーカーの「〇イケヤ」さんの展開をすごく意識しているいみたいです。

締切は、再来週まで。〇ルビーの社員さんに向けてプレゼンを再来週にすることになりました。

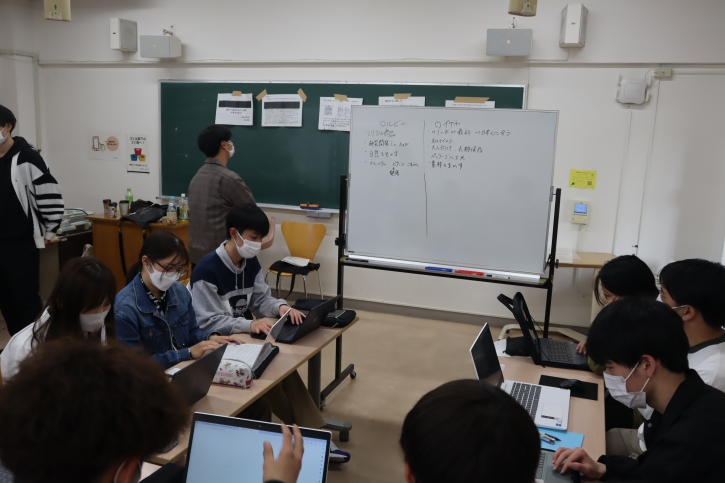

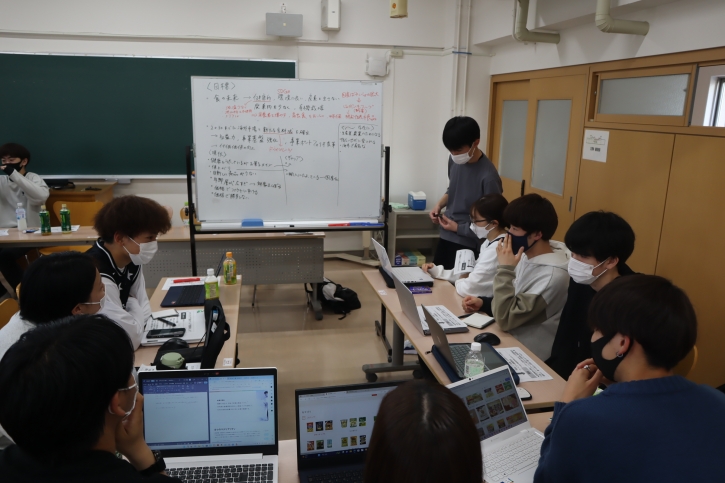

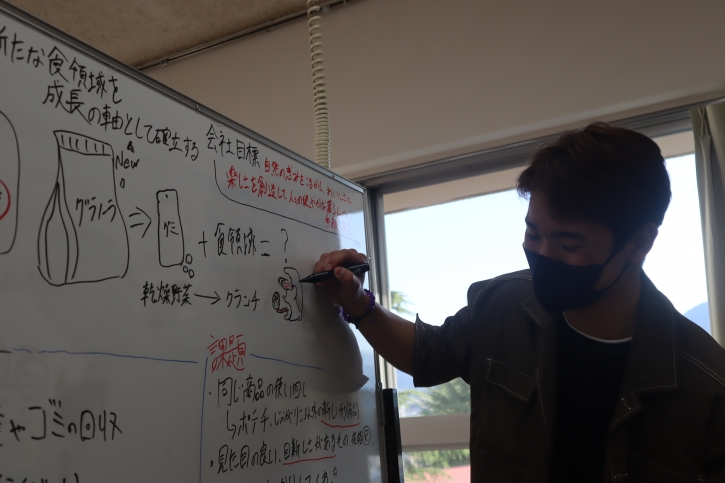

いよいよ各チームで検討が始まりました。Aチーム(リーダー・堅田君)

こちらはBチーム(リーダー・小野寺さん)。

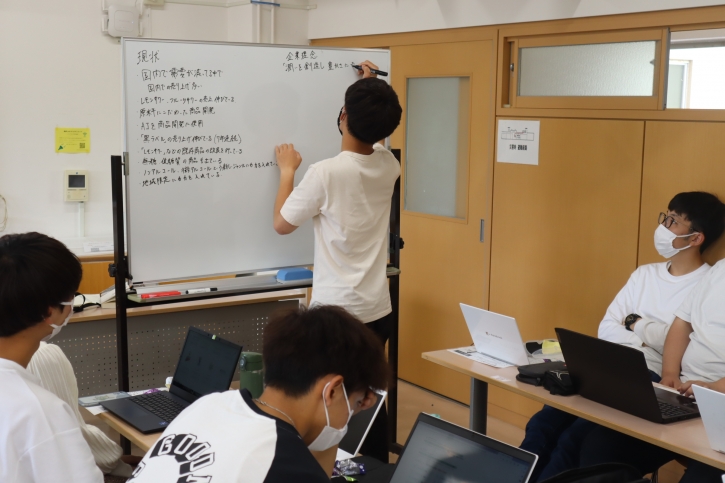

Aチームは、書記の杉林君が議論をまとめます。

Bチームも書記の今井君が論点を整理します。

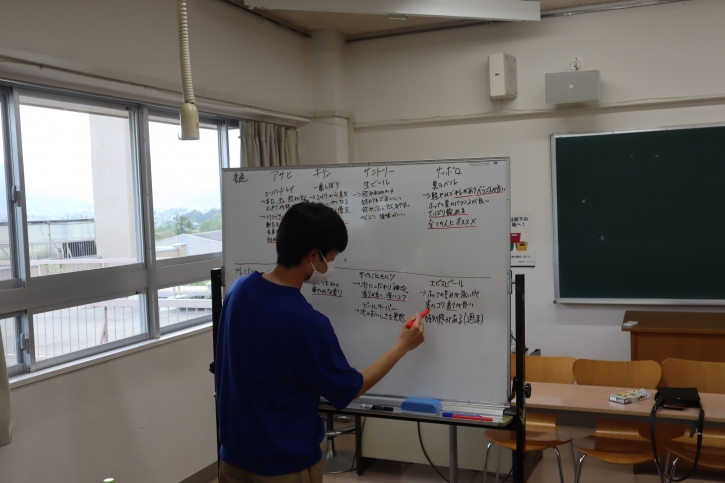

スナック菓子メーカーCa社は、どんな取組みをしているのか、同じメーカーのKo社さんはこれまでにない取組みがうまれているようです。これまでCa社は何を意識してきたのでしょうか。

業界のこと、これまでのスナックのこと、スナックメーカーの取組み、お客さんの反応、さまざまな視点から分析し、課題を特定しようとしています。

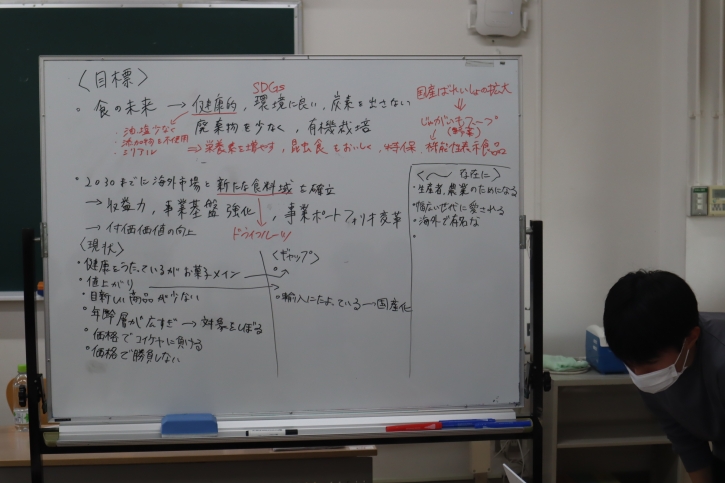

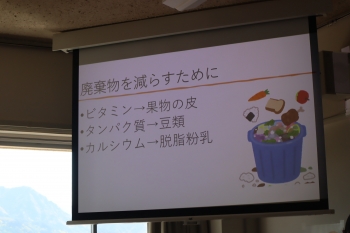

健康を意識する現代。栄養の面から相手を見すえた課題と方向性を考えます。

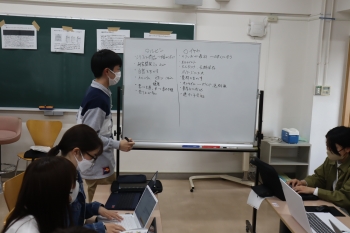

その成果の一部が出てきたようです。

こちらのチームの検討の成果が。ただ、一旦この方向でいいのか持ち帰り、改めて考えることとなりました。

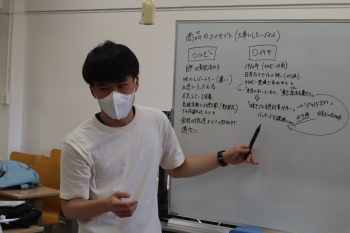

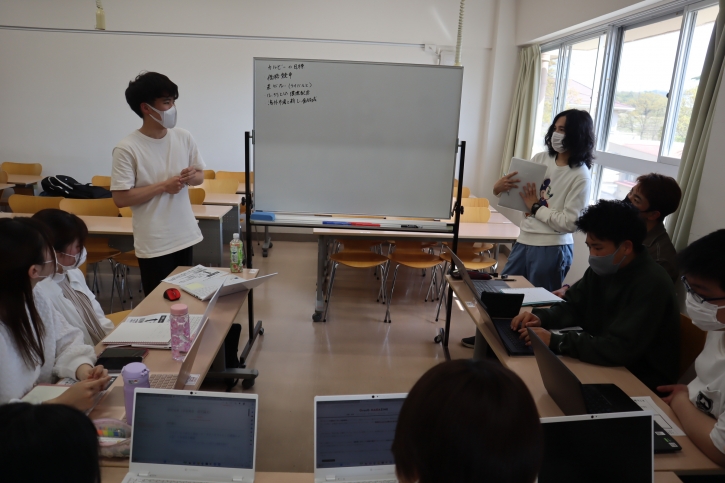

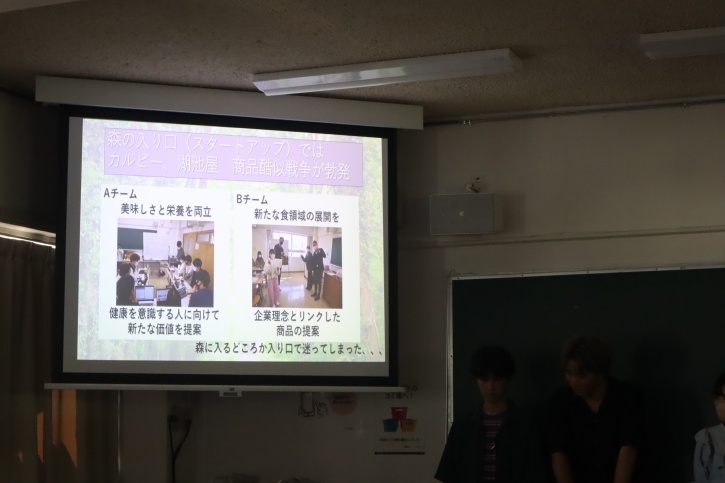

Ca社の悩みを踏まえて、ゼミ生なりに考えてきた成果をいよいよ発表します。

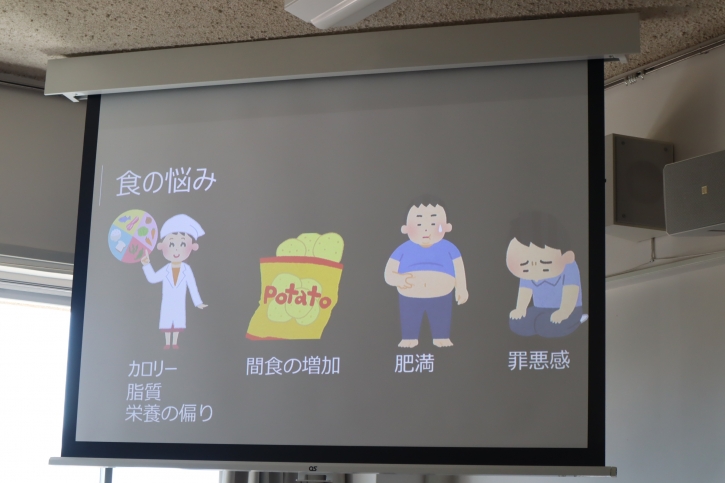

Bチームは、同社の現状や食の悩みを丁寧に捉えて、新たな食領域について考えました。

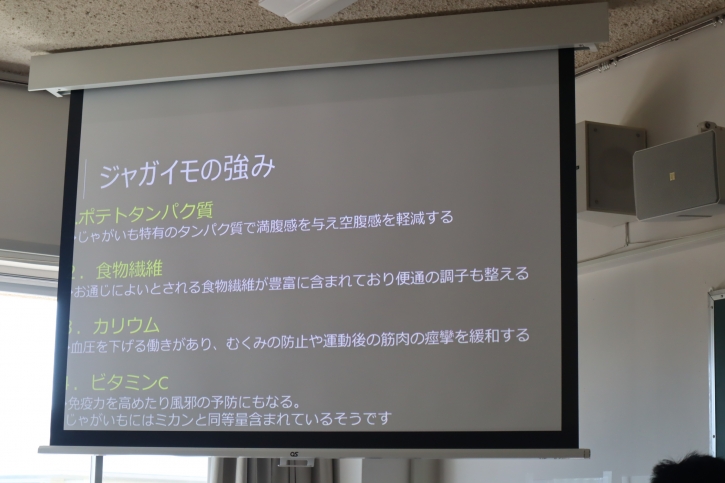

この会社のこれまでを考えると、要はやはりじゃがいも。このじゃがいもには・・・。

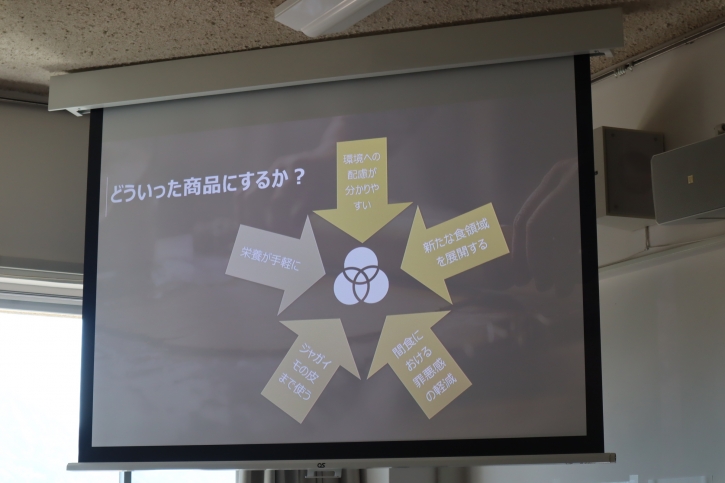

いろいろな要件を踏まえて、新たな領域を考えていきます。

相手にどう伝えるのかを考え、

丁寧な説明がありました。

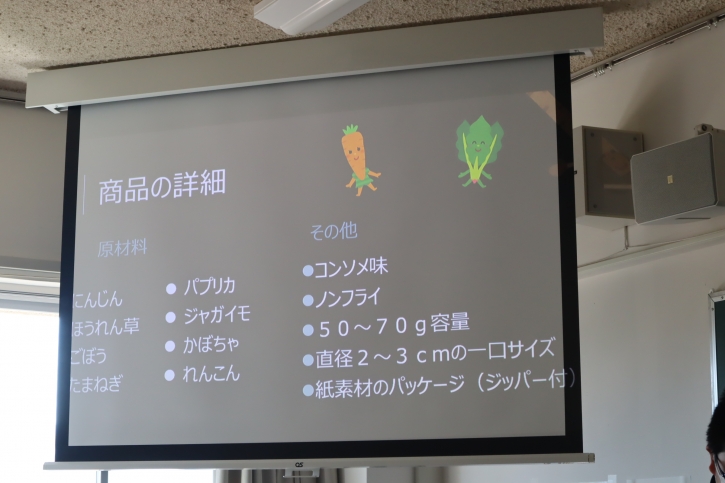

あるターゲット層を設定し、じゃがいもの栄養素や腹持ちを活かし、野菜を豊富に盛り込みながら、間食や軽食を。

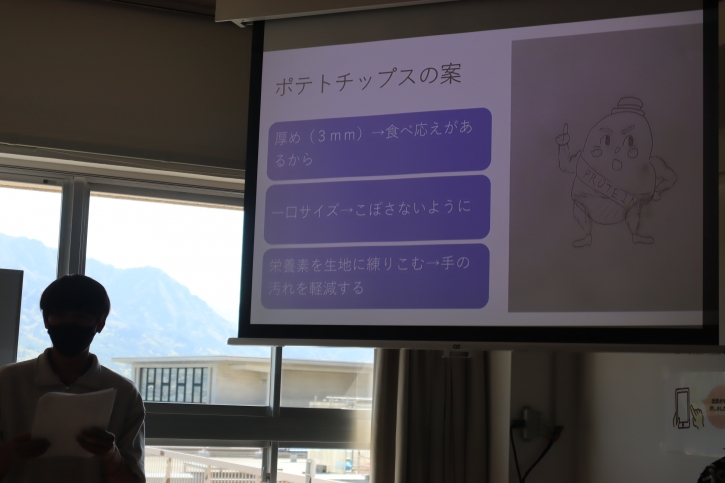

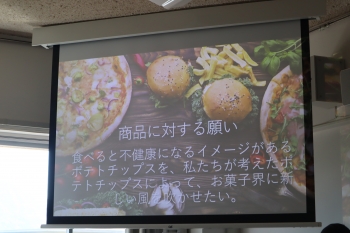

一方、Aチーム。お菓子=不健康という問題提起からスタート。はっとさせられました。

これまで同社が大切にしてきたものを活かし、ちょっと健康志向を意識する方に対して新たな価値を考えました。

どうしても、これまでの展開は他社を意識した動きが・・・。

この状況を踏まえ、食の未来を見すえながら、健康を志向する人に対して、サプリチップスという新たな価値をします。

通常であれば廃棄してしまうものを使用し、新たな価値を考え、

相手にこうなって欲しいという願いを込めました。

課題についてしっかりと語り、課題を解決する商品の特徴について丁寧に説明しました。

質問への回答も根拠を持ちつつ、きっちりと返答します。

厳正な審査をもとに、結果発表です。この度の最優秀賞は、Bチームとなりました。

優秀賞は、Aチーム。それぞれ、おめでとうございました。そして、ご苦労さまでした。両チームともに、社会のこと、相手のこと、自分たちの立場を踏まえつつ、論理的に整理していました。幾つかの課題も確認でき、とてもいい機会となりました。

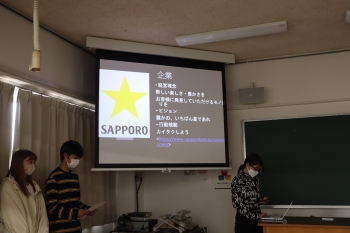

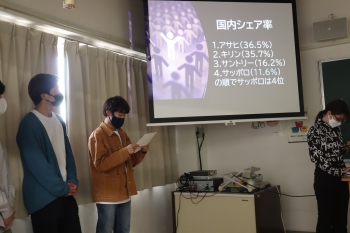

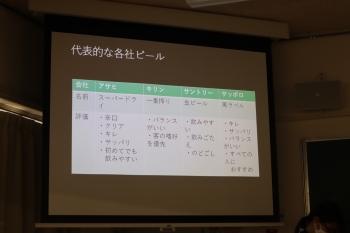

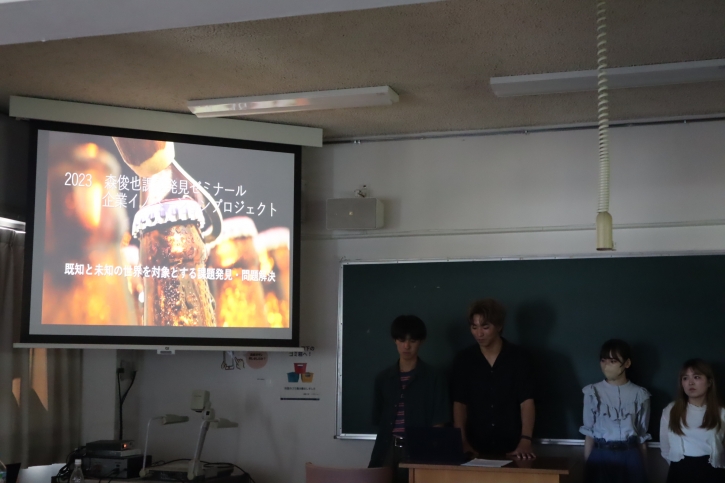

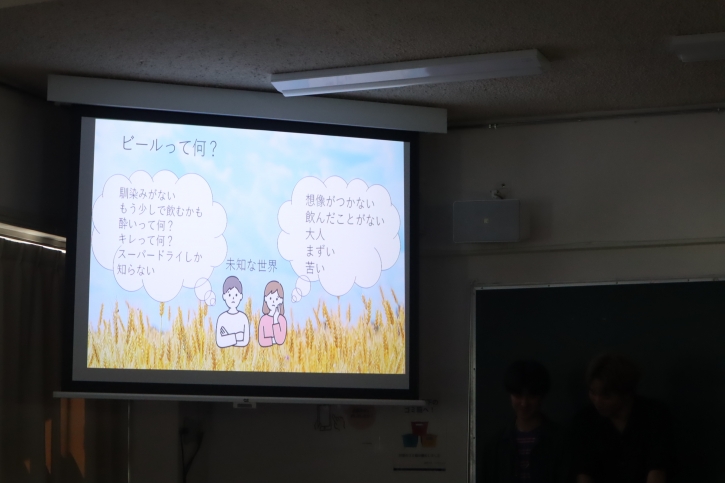

スタートアップを終え、いよいよ、本プロジェクトが始動しました。焦点をあてるのは、いろいろな視点から考える「ビール」。しかも業界4位にあるS社です。どのような角度から、検討を進めていくのか、悩みます。

業界の地図だけではなく、会社の方針やビールの展開などさまざま論点はありそうです。

対象におく企業の取組みだけではなく、他の状況も丁寧に調べます。この会社はオリジナルな展開ができているのでしょうか。

業界でも大手ということは成功していそうですが、展開している飲み物の状況や、お客さんの反応などの面からすると・・・。これからを考えるとすぐには回答が出せなさそうです。

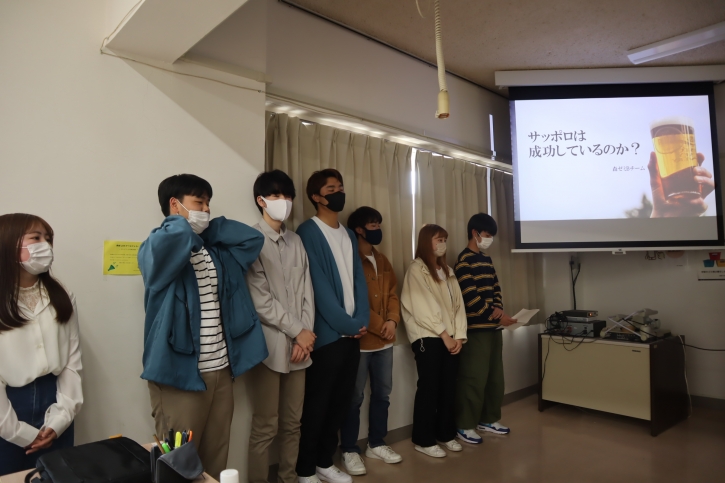

まとめた論点から、同社は成功していると言えるのかについてさらに議論していきます。次回の発表は「S社は成功していると言えるのか。」どのような発表になるのでしょうか。楽しみです。

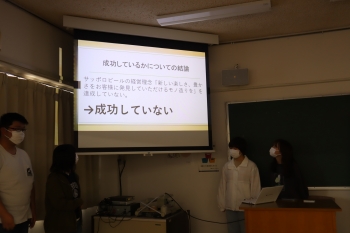

各チームは、業界の構造、この会社の方針、この会社のこれまでの商品展開、顧客の受けとめ、社会や顧客ニーズの変化などを踏まえて、この会社は成功していると言えるのかについて考察してきました。

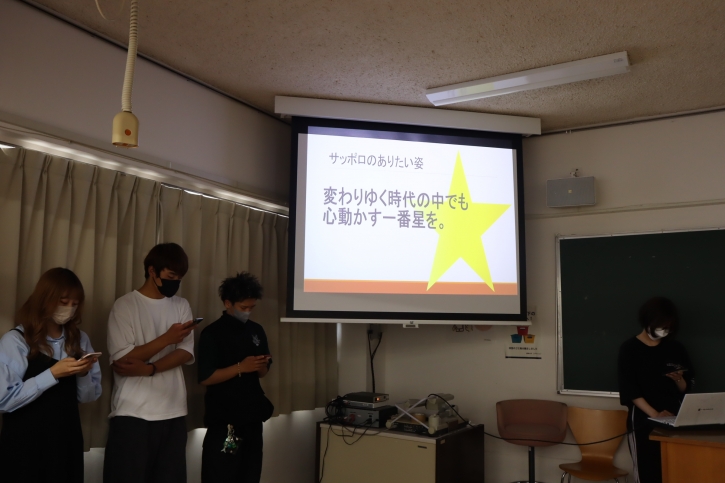

この会社は一番星になろうとはしているものの、

その方向に舵が切れているのでしょうか。ただ自社ブランドはあるし、一方で、新しい商品の展開は十分とは言えないし、成功の判断が難しいようです。

報告チーム以外も報告に耳を傾け、コメントをコメントシートに書き込みます。

チームとしての結論は、必ずしも・・・

その理由や、成功している状態のイメージを報告しています。

もう一方のチームの発表が始まりました。企業として大事にしていることやこだわり、

シェアとしても大手であることは明らかです。

この業界を代表する主力な商品をさぐりつつ、

これまでの成功の流れから、今後の方向性を提起します。

相手チームへ質問があり、

この質問に対して、チーム全体で返答を考えます。

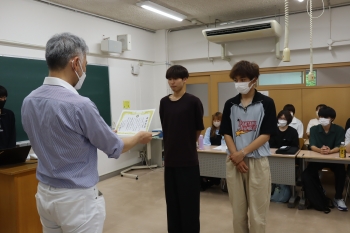

発表内容についての厳正なる審査の結果、最優秀に輝いたのは、りくチーム。

みさきチームは優秀賞に。両チームともに、広い社会的な文脈の中で、同社の成功について議論し、とてもいい発表会となりました。これ以降は、ありたい姿に向けて、課題を特定・発見していくことになります。

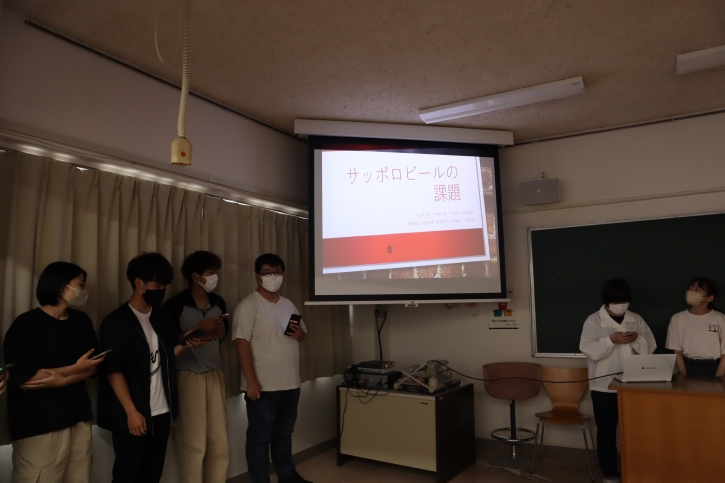

この間、S社の課題を幾つかの面から考えてきました。いよいよ発表です。

発表の順番については、この方法で。

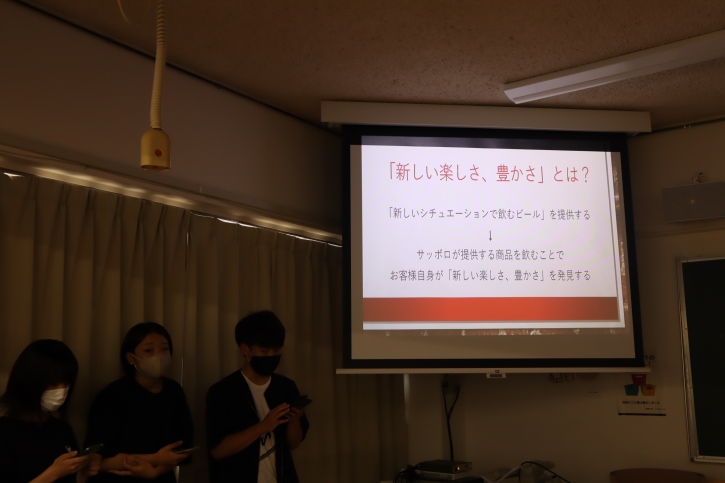

リクチームでは、同社が主張する、「新しい楽しさ、豊かさ」。達成できているのか。慎重に検討します。

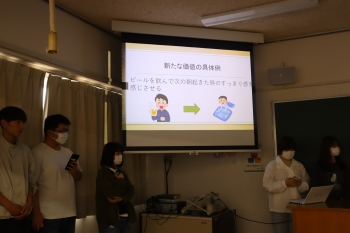

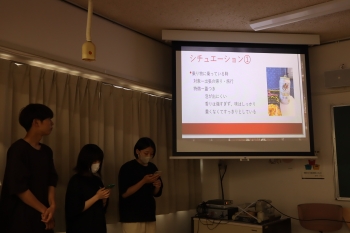

これまでのシチュエーションについて、食事中、単体、大人数などを整理し、新たな使用状況・場面を考えることの必要性を強調しました。

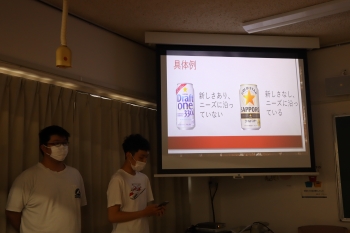

新しいターゲット層に目を向けたり、お客様のニーズにそった新しいビールをつくることを提起。そのニーズも一般的なニーズでないことを併せて提起しました。

真剣に聞きつつ、

質問に対しても丁寧に答えました。

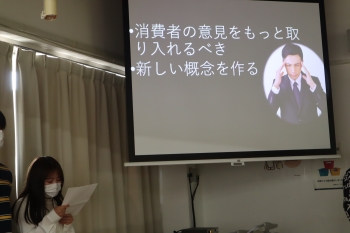

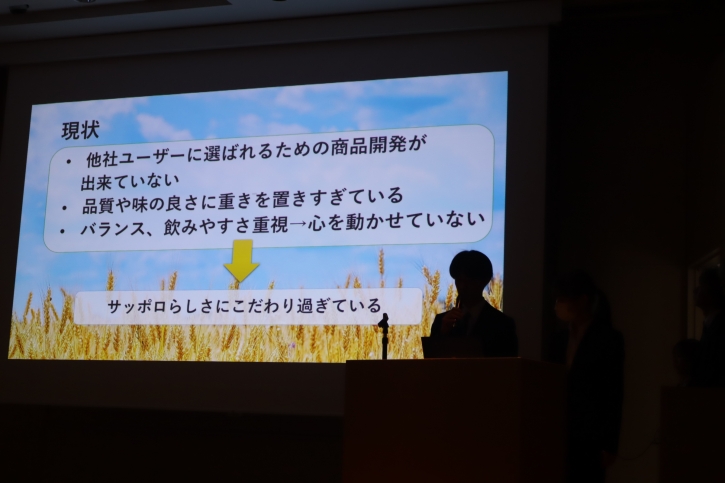

もう一つのミーちゃんチームは、これまで同社が大切にしてきたものを一言でまとめ「変わりゆく時代の中でも心動かす一番星を」に。本当にこれらはできているでしょうか?という問題意識からスタート。

S社のみならず、他社の分析も丁寧にしつつ、

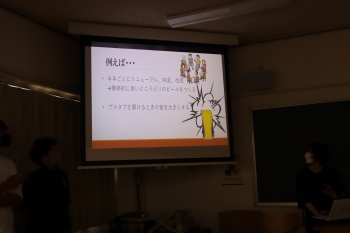

S社のみならず、業界全体の課題も明らかにしていきます。音も含めて五感で楽しむものや、顧客の声を聴く消費者参加型も今後の展開が重要となることを主張しました。

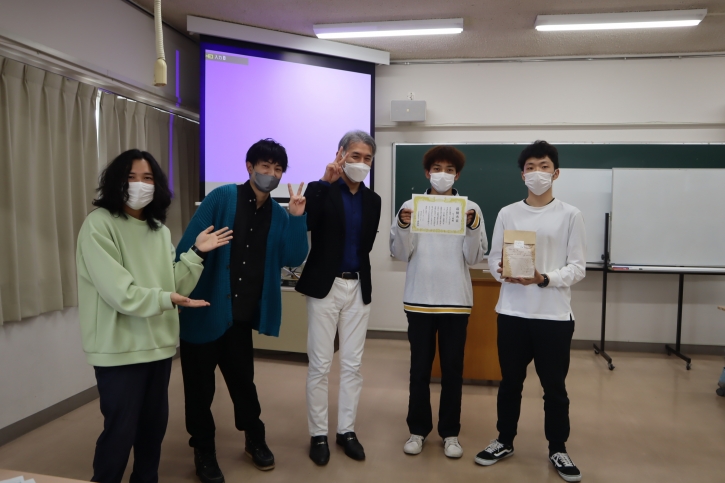

厳正なる審査の結果、リクチームが最優秀賞に。

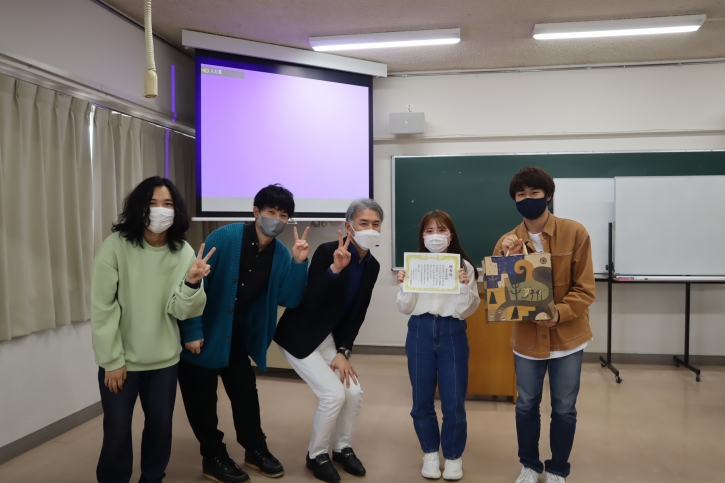

優秀賞は、ミーちゃんチームに。

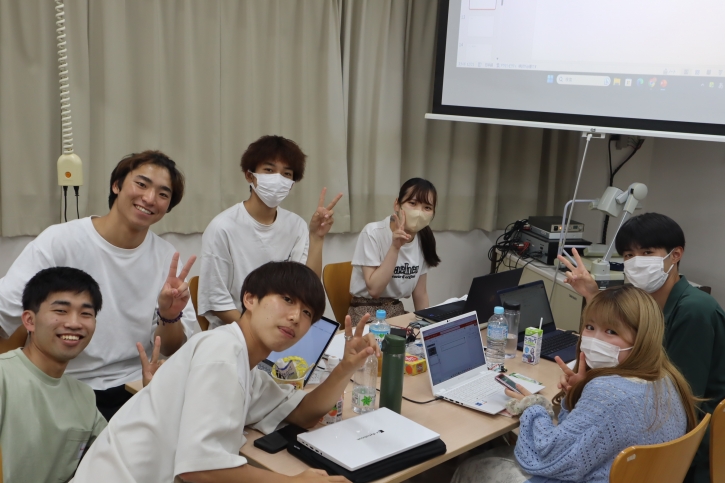

リクチームの集合写真。検討の中でとまることもありましたが、みんなの知恵をしっかりと出し切りました。

こちらはミーちゃんチームの集合写真。同社の主張と、他の会社の展開をしっかりと捉えつつ、課題を特定しました。

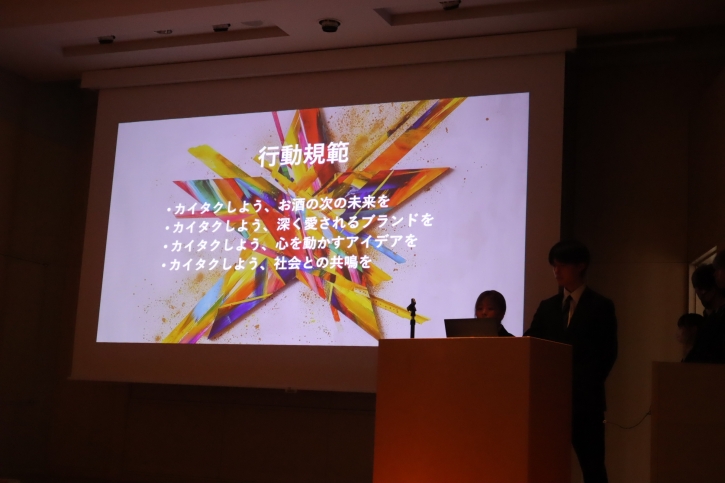

前回に、役職者が大きく変化し、辞令式が行われました。S社の立場になり、自分たちでこの課題を解決していきます。

この会社の長より、会社の課題の発表です。

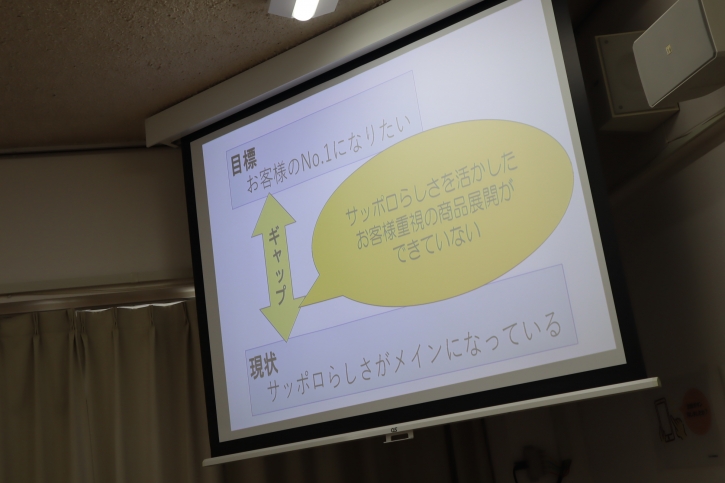

お客様のNo.1になることをありたい姿として特定すると、課題がこのように見えてきます。

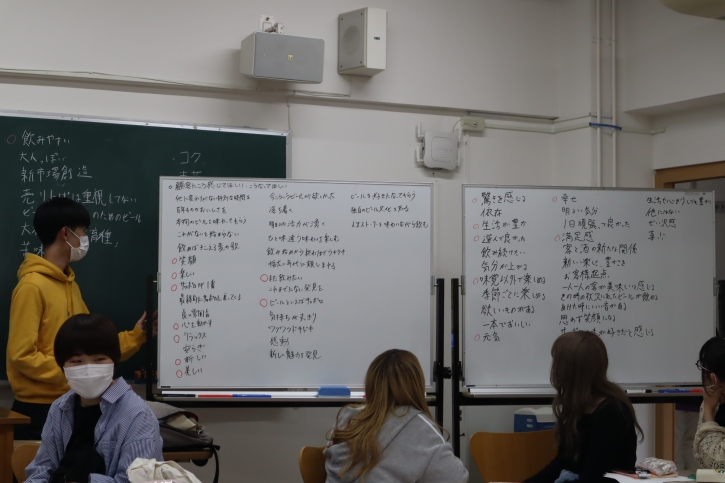

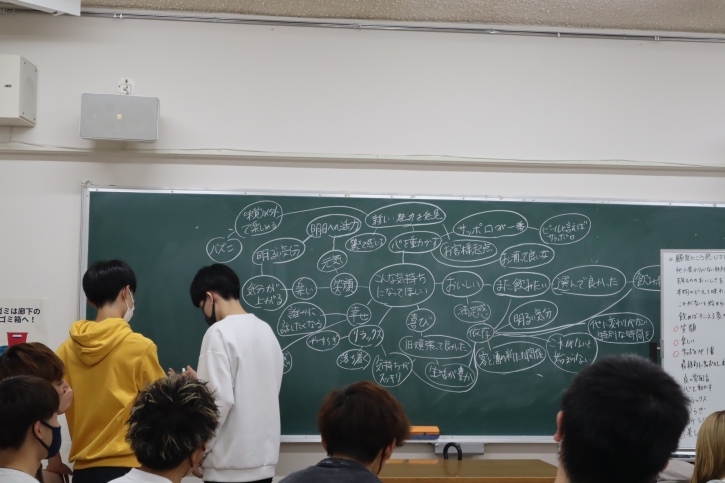

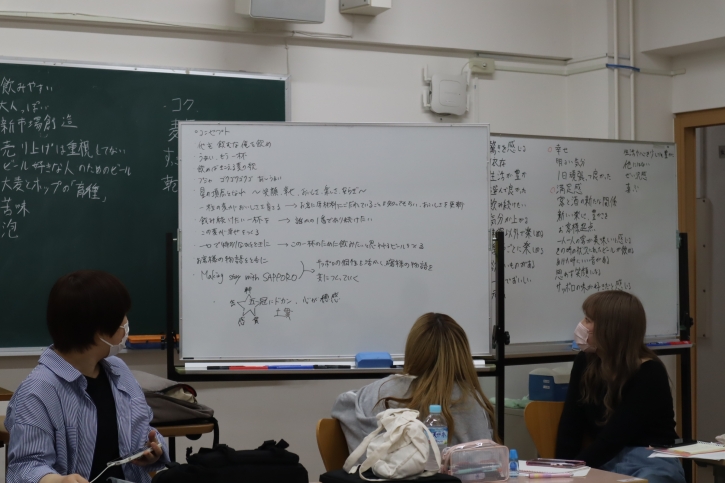

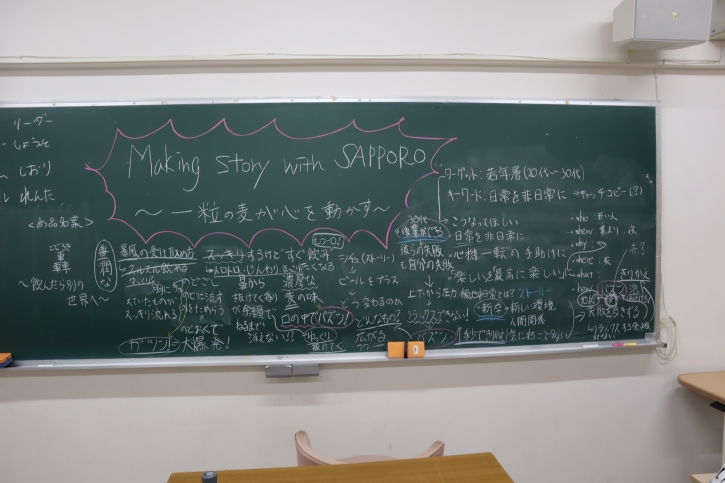

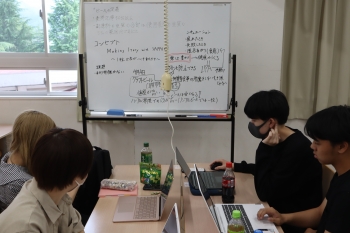

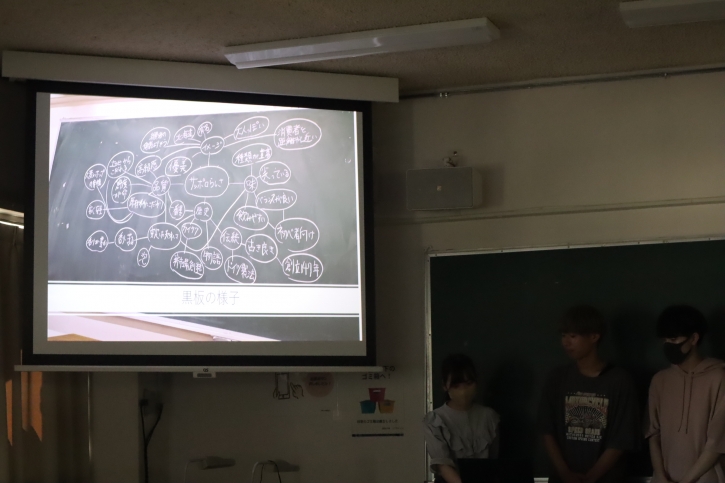

S社らしさ、相手にして欲しい思い、それをもとにコンセプトのフレーズへ。黒板、ホワイトボードもワードでいっぱいになりました。

出てきたワードを厳選し、ありたい姿や、課題の解決に向けてゼミ全体でフレーズを検討しました。

コンセプト案が生まれ、来週からはこのコンセプトを踏まえて、商品等を考案していくことになります。

課題を解決するコンセプトがようやく定まりました。これをもとに各ジャンルごとの商品を考案していきます。

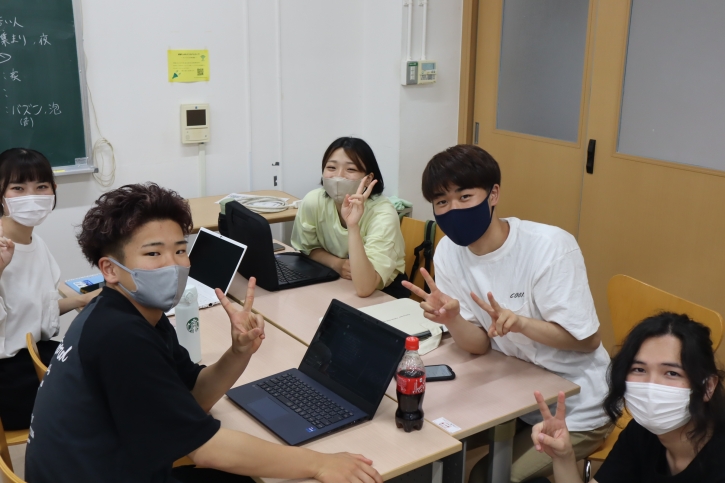

ここではプレミアムジャンルを

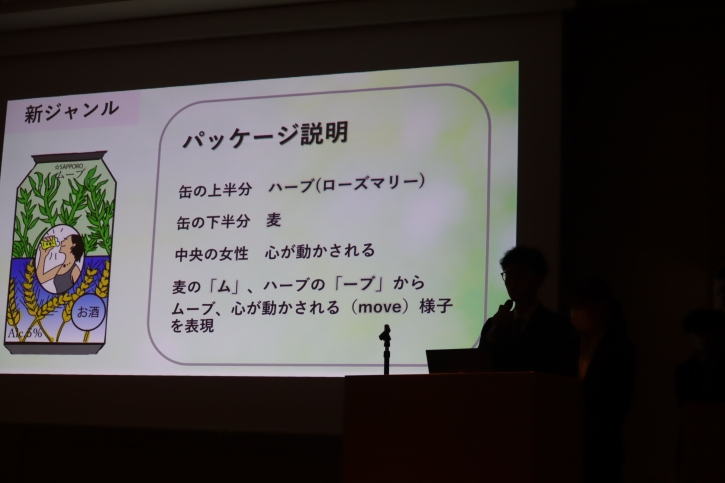

ここでは、新ジャンルを。

さらにここではビールジャンルを

ここでは、全体の問題解決の方向性をまとめます。

次回は、商品概要をもとに、素材、製法、感覚等について具体化しつつ、

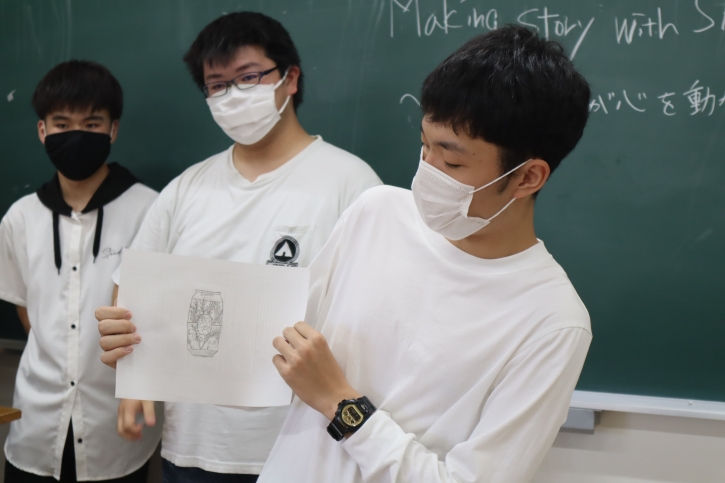

商品のパッケージデザインの制作です。

S社のコンセプトを定め、それを踏まえた各ジャンルで商品の概要を検討し、それを報告し合いました。

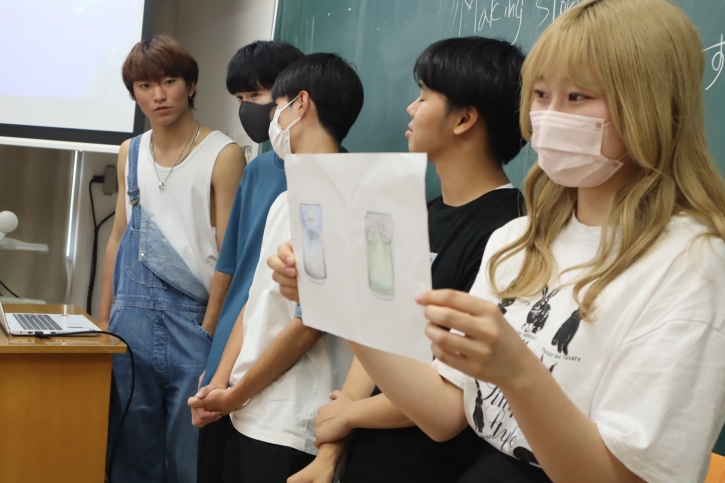

ビールジャンルのイメージデザインです。

こちらは、新ジャンル。

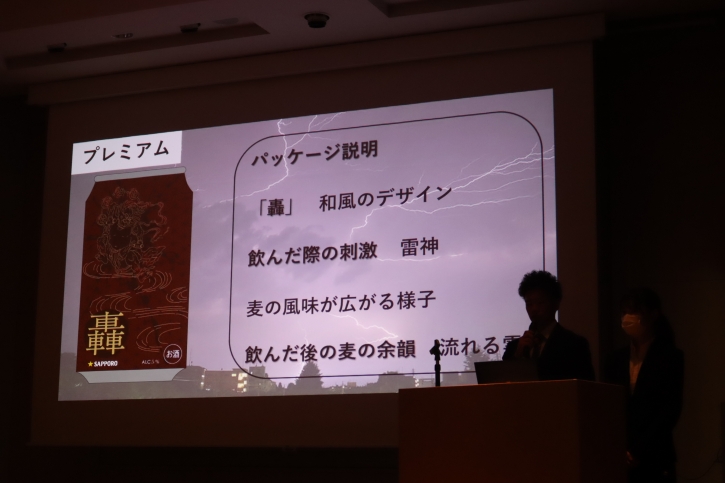

さらには、こちらは、プレミアムジャンル。

商品をデザインしていく上で、構想から具体的な技術まで先輩方(飯島さん、北原さん、永田さん)にサポートをいただきました。皆さん、ありがとうございました。

イラストレーターを使用しつつ、自分たちの構想を具体化していきます。

こちらは新ジャンル。

こちらは、プレミアムジャンル。地道な作業とともに、特徴をしっかりと表現していきます。

発表会に向けて、全体のスライドをつくりつつ、

考えた商品をしっかりと伝えるために細部にこだわります。

発表前のリハーサル。

スタートアップでは、身近なスナック菓子を考え、その後、未知な対象となるビールのこれからについて考えてきました。

課題解決の旅に「森」に出かけ、

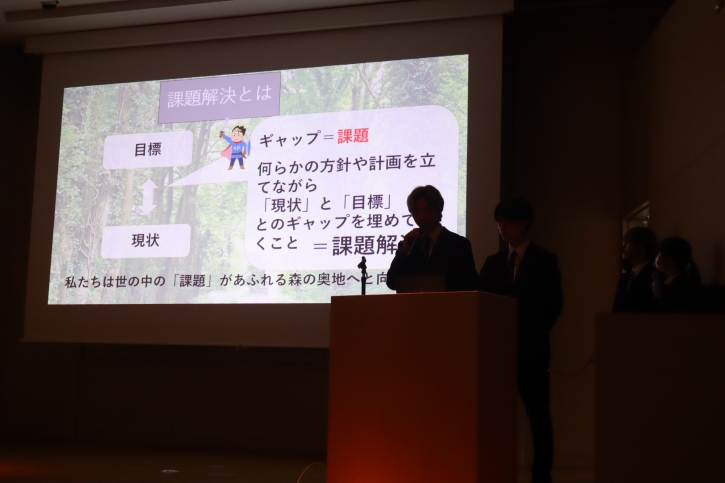

そもそも飲み物とは、何かという視点から、考えてきました。

課題にたどりつくまで、さまざまな視点で考え、課題を解決するコンセプトも多面的な視点で検討してきました。

いよいよ発表会当日。スーツにみをくるみ、これまでの検討の成果を堂々と発表します。

今のビールの現状や動向を探り、自社や他者、そして何よりも顧客や社会のことを考えました。

社会に存在感ある展開をするために、そもそもこの会社は何を目標にどの方向を向いていけばよいのか、検討しました。

そこで、この状況を想定して、森ゼミ生なりに課題や、今後の方向性、コンセプトを策定しました。

森ゼミ生なりに考えたコンセプトを踏まえて、ビールジャンルとしてこの度提案する商品がコレ!

また、プレミアムビールジャンルとしてこの度提案する商品がコレ!

さらに新ジャンル(ビール風アルコール飲料)としてこの度提案する商品がコレ!発表後、さまざまな角度から質問をいただき、これまでを振り返るとともに、今後を考えるとてもいい機会となりました。