○公立大学法人長野大学育児の支援措置に関する規程

平成29年4月1日

程第10号

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人長野大学就業規則(平成29年則第3号)第36条第3項、公立大学法人長野大学有期雇用職員就業規則(平成29年則第4号。以下「有期雇用職員就業規則」という。)第53条第2項、公立大学法人長野大学臨時職員就業規則(平成29年則第5号。以下「臨時職員就業規則」という。)第45条第2項及び公立大学法人長野大学研究員等就業規則(令和元年則第1号。以下「研究員等就業規則」という。)第50条第2項の規定に基づき、公立大学法人長野大学(以下「法人」という。)に勤務する職員の育児休業及び出生時育児休業、育児短時間勤務並びに所定外勤務、時間外勤務及び深夜業の制限その他に関し、必要な事項について定める。

2 この規程に定めのない事項については、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)その他の法令の定めによるものとする。

(育児休業の対象者・期間)

第2条 3歳に満たない子(育児・介護休業法第2条第1号に規定する子をいう。以下同じ。)と同居し、その子を養育する職員であって、育児のために休業することを希望するものは、この規程の定めるところにより育児休業を取得することができる。

3 有期雇用職員(有期雇用職員就業規則第2条に規定する有期雇用職員、臨時職員就業規則第2条に規定する臨時職員又は研究員等就業規則第1条に規定する研究員等をいう。以下同じ。)が育児休業を次条により申出する場合にあっては、申出時点において、雇用期間の満了日を超える育児休業の期間を設定することはできない。

(育児休業の申出の手続等)

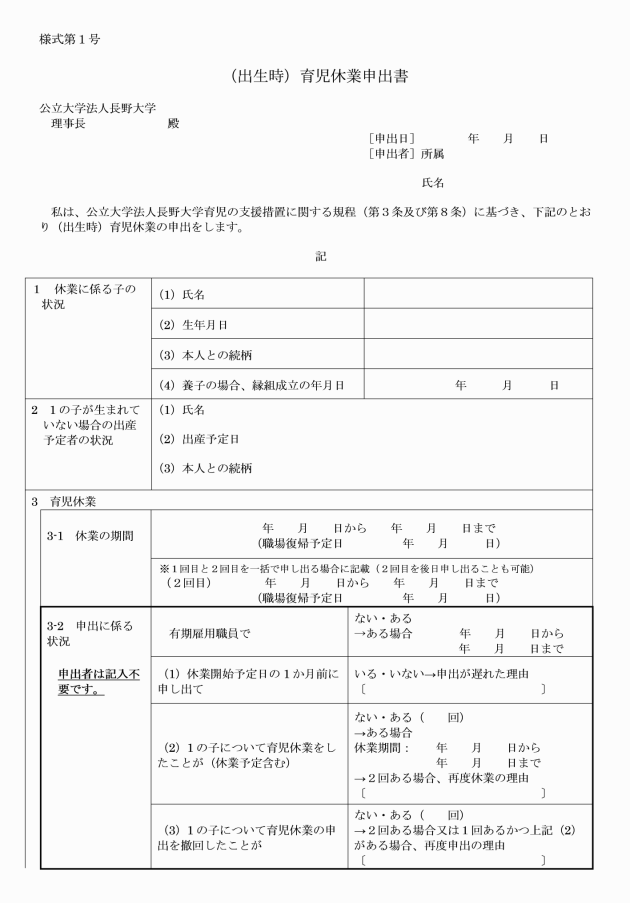

第3条 育児休業を希望する職員は、原則として育児休業の開始予定日の1か月前までに、育児休業申出書(様式第1号)により申し出なければならない。

2 申出は、1子につき2回までとする。ただし、配偶者の死亡等特別の事情がある場合は、この限りでない。

3 法人は、育児休業申出書(様式第1号)を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。

6 申出の日後に申出に係る子が出生したときは、育児休業者は、出生後2週間以内に出生の事実を報告しなければならない。

(育児休業の申出の撤回等)

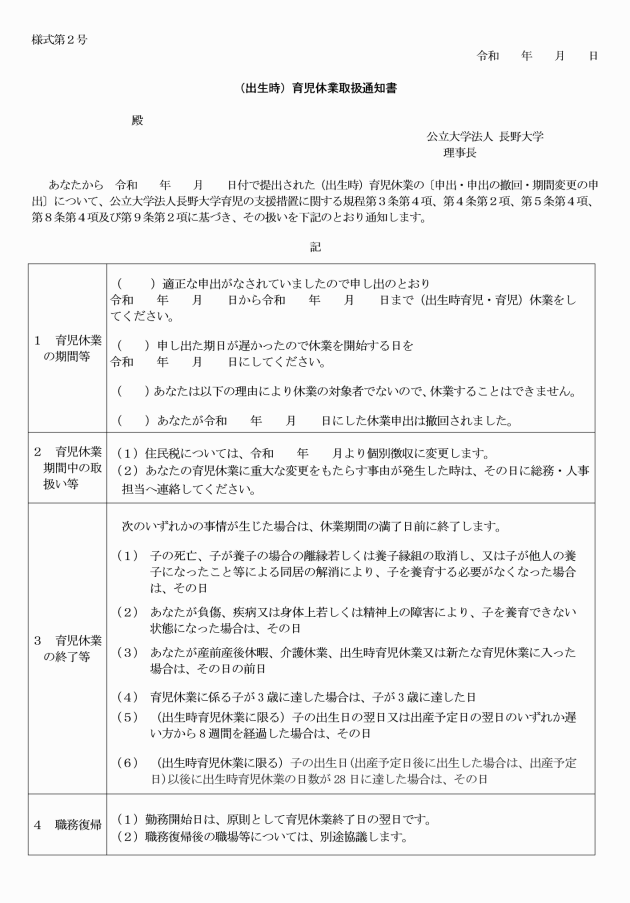

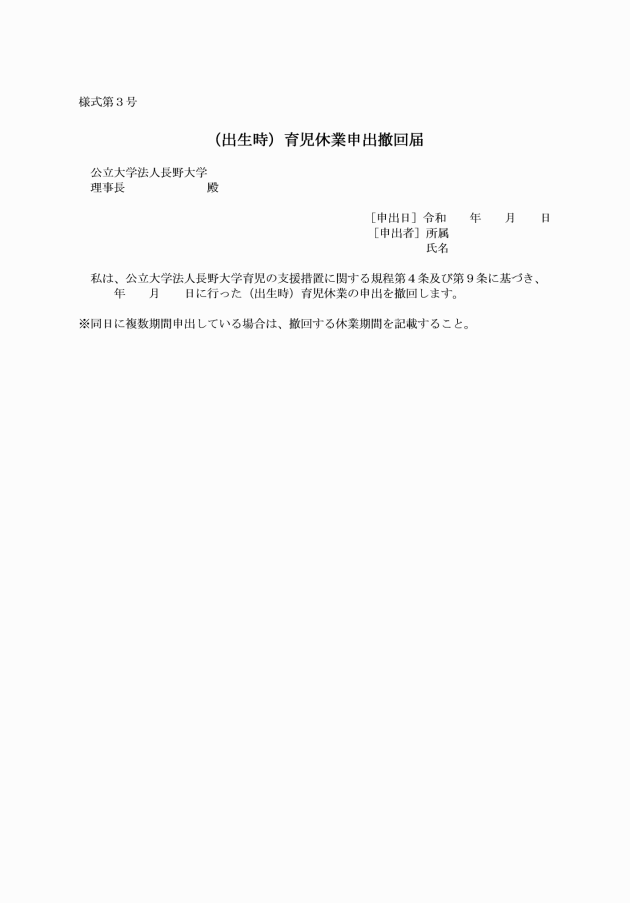

第4条 育児休業の申出の撤回は、開始予定日の前日までの間に限り、育児休業申出撤回届(様式第3号)を提出することにより、これをすることができる。

3 第1項により、育児休業の申出を撤回した場合、その子については、1回の撤回につき1回休業したものとみなす。

(1) 開始予定日の繰上げは、出産予定日より早く子が出生した場合及び配偶者の死亡、病気等特別の事情が生じ、かつ、変更後の開始予定日の1週間前までに申し出た場合に、1回に限り、これをすることができる。

(2) 終了予定日の繰下げは、終了予定日の1か月前までに申し出ることにより、1回に限り、これをすることができる。

2 開始予定日の繰下げ又は終了予定日の繰上げは、原則として、することができない。

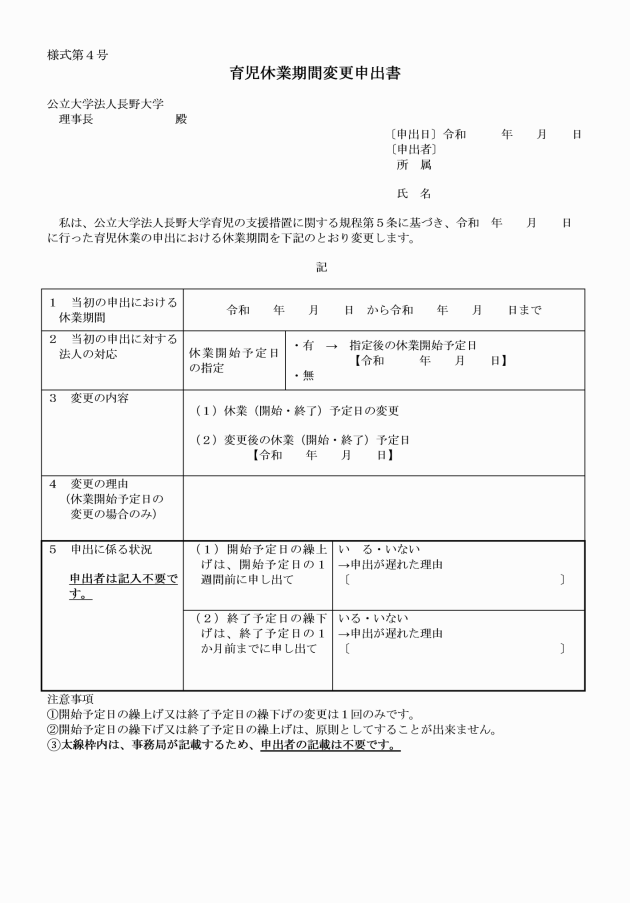

3 変更の申出をする育児休業者は、育児休業期間変更申出書(様式第4号)により申し出なければならない。

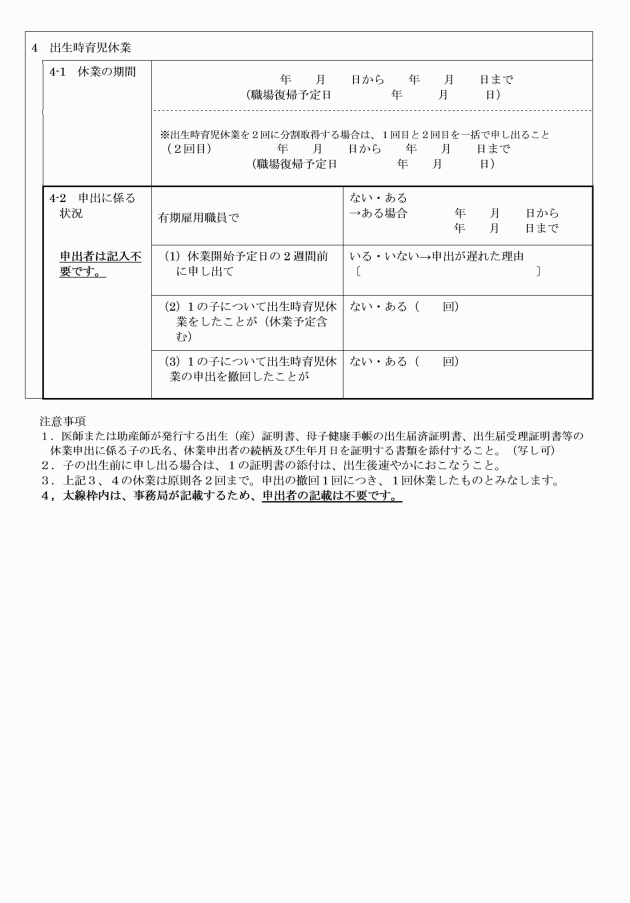

(1) 子の死亡、子が養子の場合の離縁若しくは養子縁組の取消し、又は子が他人の養子になったこと等による同居の解消により、子を養育する必要がなくなった場合は、その日

(2) 育児休業者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、子を養育できない状態になった場合は、その日

(3) 育児休業者が、産前産後休暇、育児・介護休業法第11条に基づく介護休業(以下、「介護休業」という。)、同法第7条に規定する出生時育児休業又は新たな育児休業(先に提出した育児休業申出書に記載した子とは別の子を養育するための育児休業をいう。)に入った場合は、その日の前日

(4) 育児休業に係る子が3歳に達した場合は、子が3歳に達した日

(出生時育児休業の対象者・期間)

第7条 子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から8週間以内の子と同居し、養育する職員であって、産前産後休暇をしておらず、育児のために休業することを希望するもの(有期雇用職員にあっては、申出時点において、子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から起算して8週間を経過する日の翌日から6か月を経過する日までに雇用契約期間が満了し、更新されないことが明らかでない者に限る。)は、この規程の定めるところにより、第2条に規定する育児休業とは別の育児休業(以下「出生時育児休業」という。)をすることができる。

2 申出は、1子につき2回まで分割できる。ただし、2回に分割する場合は2回分まとめて申し出ることとし、まとめて申し出なかった場合は後の申出を拒む場合がある。

3 法人は、出生時育児休業申出書(様式第1号)を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。

(出生時育児休業の申出の撤回等)

第9条 出生時育児休業の申出の撤回は、開始予定日の前日までの間に限り、出生時育児休業申出撤回届(様式第3号)を提出することにより、これをすることができる。

3 第1項により、出生時育児休業の申出を撤回した場合は、撤回1回につき1回休業したものとみなし、みなしを含め2回休業した場合は、再度の申出をすることはできない。

4 開始予定日の前日までに、前条第3項第1号に該当する事情が生じ、子を養育しないこととなった場合は、育児休業の申出はされなかったものとみなす。この場合において、申出者は、原則として当該事由が発生した日に、その旨を法人に通知しなければならない。

(1) 子の死亡、子が養子の場合の離縁若しくは養子縁組の取消し、又は子が他人の養子になったこと等による同居の解消により、子を養育する必要がなくなった場合は、その日

(2) 子の出生日の翌日又は出産予定日の翌日のいずれか遅い方から8週間を経過した場合は、その日

(3) 子の出生日(出産予定日後に出生した場合は、出産予定日)以後に出生時育児休業の日数が28日に達した場合は、その日

(4) 出生時育児休業者が、産前産後休暇、育児休業、介護休業又は新たな出生時育児休業(先に提出した出生時育児休業申出書(様式第1号)に記載した子とは別の子を養育するための出生時育児休業をいう。)に入った場合は、その日の前日

(職務復帰)

第11条 育児休業者及び出生時育児休業者の職務への復帰に際しては、原則として育児休業及び出生時育児休業の開始前の所属及び職種に復帰させる。ただし、法人の人事管理上の必要により、所属を変えることができる。

(給与の取り扱い)

第12条 この規程の適用を受ける職員の給与については、有期雇用職員を含めて公立大学法人長野大学職員給与規程(平成29年程第25号)の適用を受ける。

(退職手当の取扱い)

第13条 子と同居し、その子を養育するために退職した者(有期雇用職員を除く。この条において同じ。)に対する退職手当の基本額については、公立大学法人長野大学職員退職手当規程(平成29年程第26号。以下「退職手当規程」という。)第7条に定めるところによる。

2 育児休業者及び出生時育児休業者の退職手当の取扱いについては、退職手当規程第11条及び第13条に定めるところによる。

(社会保険料の負担)

第14条 育児休業及び出生時育児休業の期間の社会保険料の職員負担分は、育児休業者及び出生時育児休業者が毎月末までに法人に納入しなければならない。ただし、法令に基づいて掛金の免除を受けた場合は、この限りでない。

(年次休暇)

第15条 職務復帰後の年次休暇の付与に関しては、育児休業及び出生時育児休業の期間は、これを出勤したものとみなす。

(育児短時間勤務の適用対象者)

第16条 小学校第4学年の始期に達するまでの子を養育する職員は、申し出ることにより、育児短時間勤務をすることができる。

2 前項の申出は、子が小学校第4学年の始期に達するまでは、育児休業又は出生時育児休業の実施の有無にかかわらず、また、回数の制限及び間隔の有無に関係なく、行うことができる。

(育児短時間勤務の申出の手続等)

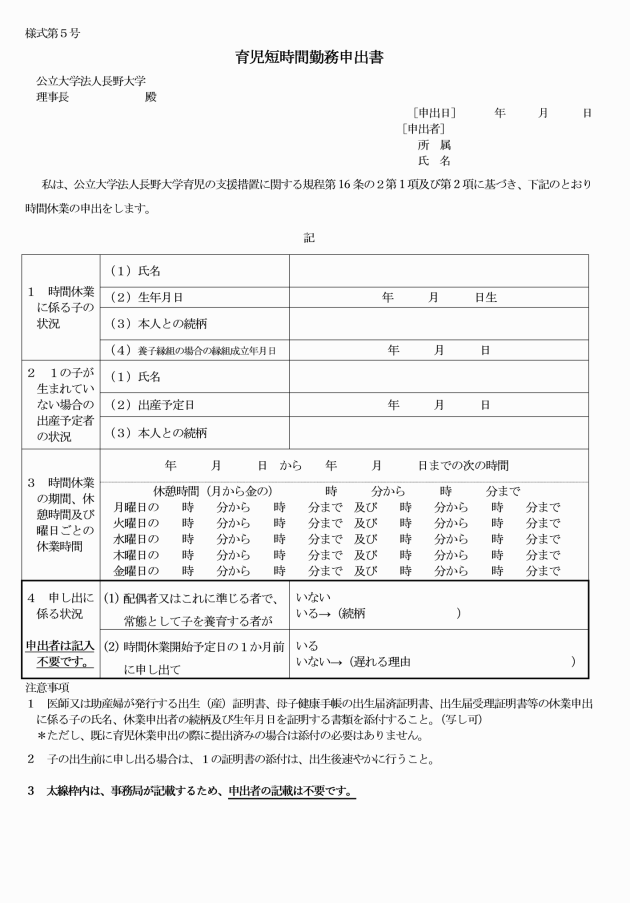

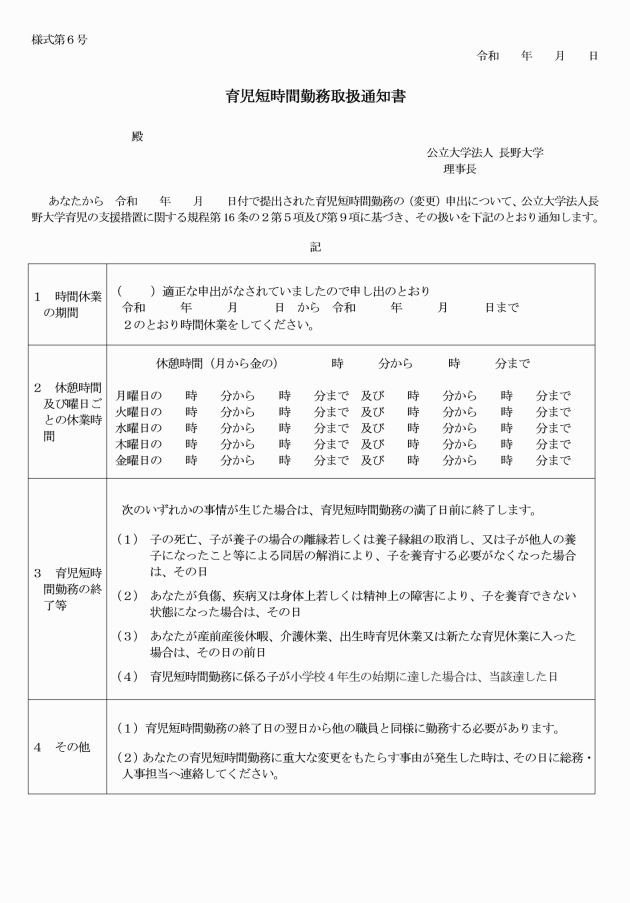

第16条の2 前条第1項の申出をしようとする職員は、1回につき、1か月以上1年以内の期間について、短縮を開始しようとする日(以下、「短縮開始予定日」という。)及び短縮を終了しようとする日(以下、「短縮終了予定日」という。)並びに公立大学法人長野大学職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程(平成29年程第8号。以下「勤務規程」という。)第4条に規定する正規の勤務時間帯における曜日ごとの休業時間(30分を単位として、1日2時間を超えない時間に限る。)を明らかにして、原則として、短縮開始予定日の1か月前までに、育児短時間勤務申出書(様式第5号)により申し出なければならない。

4 法人は、育児短時間勤務申出書(様式第5号)を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。

7 育児短時間勤務者が、短縮終了予定日を超えて引き続き育児短時間勤務を希望する場合には、当該短縮終了予定日の1か月前までに育児短時間勤務申出書(様式第5号)により再度の申出をしなければならない。ただし、育児短時間勤務者が有期雇用職員である場合には、雇用契約の更新が決定した後速やかに、更新された雇用期間の初日を短縮開始予定日として、再度の申出をすれば足りるものとする。

(1) 短時間勤務に係る子が小学校第4学年の始期に達した場合 当該達した日

3 第6条第1項第1号の事由が生じた場合には、育児短時間勤務者は、原則として当該事由が生じた日に、法人にその旨を通知しなければならない。

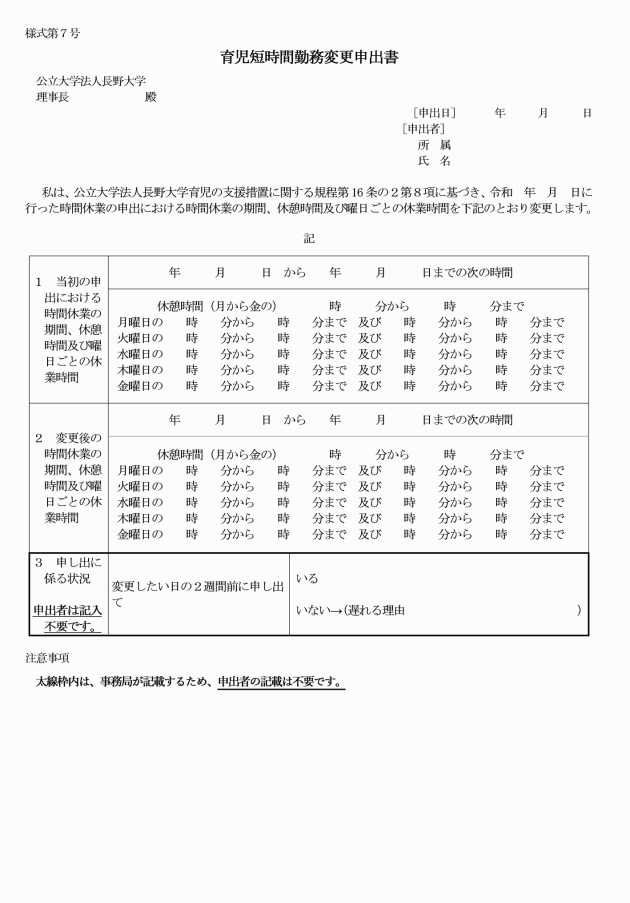

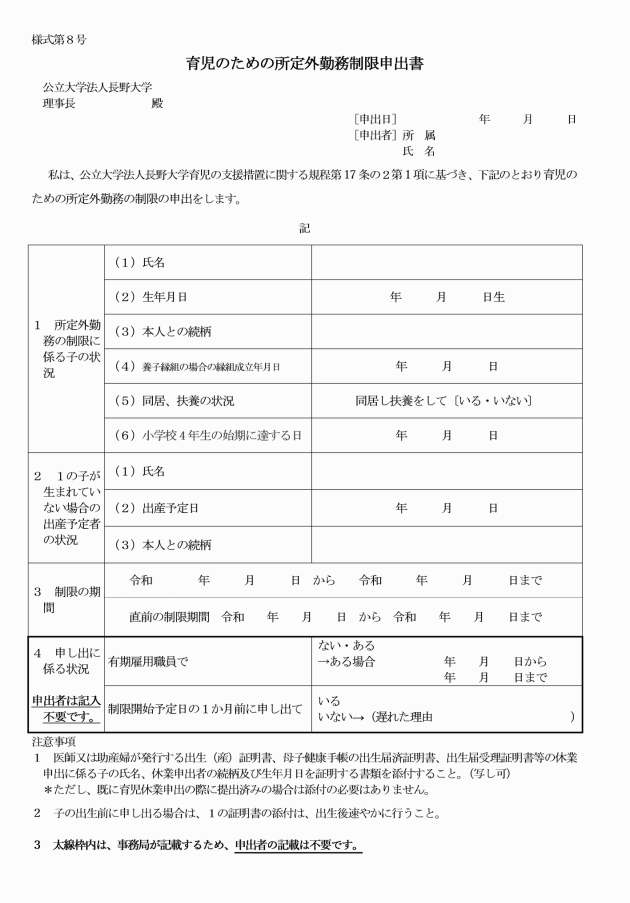

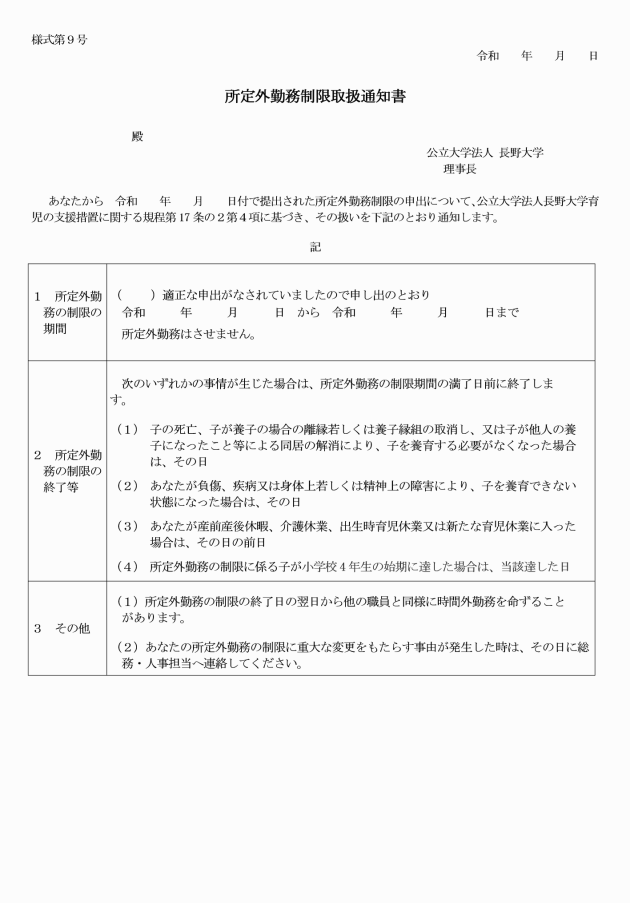

2 前項の申出は、子が小学校第4学年の始期に達するまでは、回数の制限及び間隔の有無に関係なく、行うことができる。

3 法人は、所定外勤務制限申出書(様式第8号)を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。

6 所定外勤務制限者が、制限終了予定日を超えて引き続き所定外勤務制限を希望する場合には、当該制限終了予定日の1か月前までに所定外勤務制限申出書(様式第8号)により再度の申出をしなければならない。ただし、所定外勤務制限者が有期雇用職員である場合には、雇用契約の更新が決定した後速やかに、更新された雇用期間の初日を制限開始予定日として、再度の申出をすれば足りるものとする。

(1) 所定外勤務制限に係る子が小学校第4学年の始期に達した場合 当該達した日

3 第6条第1項第1号の事由が生じた場合には、所定外勤務制限者は、原則として当該事由が生じた日に、法人にその旨を通知しなければならない。

(育児のための時間外勤務の制限)

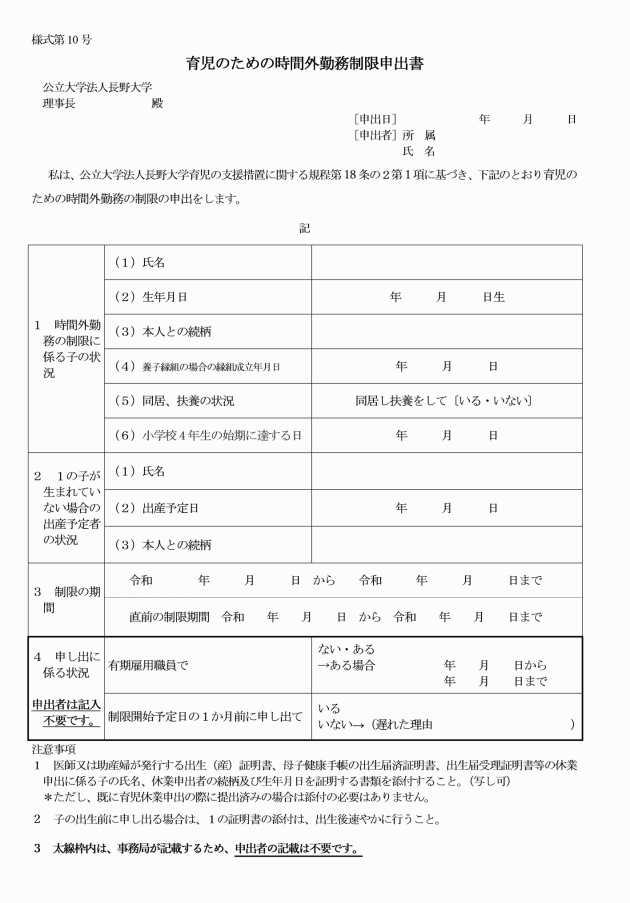

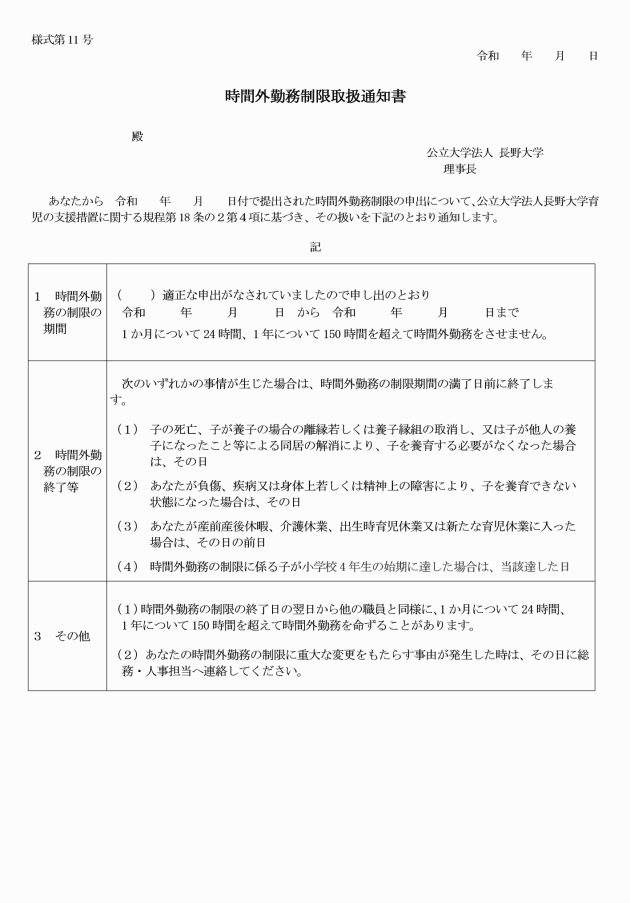

第18条 小学校第4学年の始期に達するまでの子を養育する職員が当該子を養育するために申し出た場合には、法人は、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、1か月について24時間、1年について150時間を超えて時間外勤務をさせることはできない。

2 前項の申出は、子が小学校第4学年の始期に達するまでは、回数の制限及び間隔の有無に関係なく、行うことができる。

3 法人は、時間外勤務制限申出書(様式第10号)を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。

6 時間外勤務制限者が、制限終了予定日を超えて引き続き時間外勤務制限を希望する場合には、当該制限終了予定日の1か月前までに時間外勤務制限申出書(様式第10号)により再度の申出をしなければならない。ただし、時間外勤務制限者が有期雇用職員である場合には、雇用契約の更新が決定した後速やかに、更新された雇用期間の初日を制限開始予定日として、再度の申出をすれば足りるものとする。

(1) 時間外勤務制限に係る子が小学校第4学年の始期に達した場合 当該達した日

3 第6条第1項第1号の事由が生じた場合には、時間外勤務制限者は、原則として当該事由が生じた日に、法人にその旨を通知しなければならない。

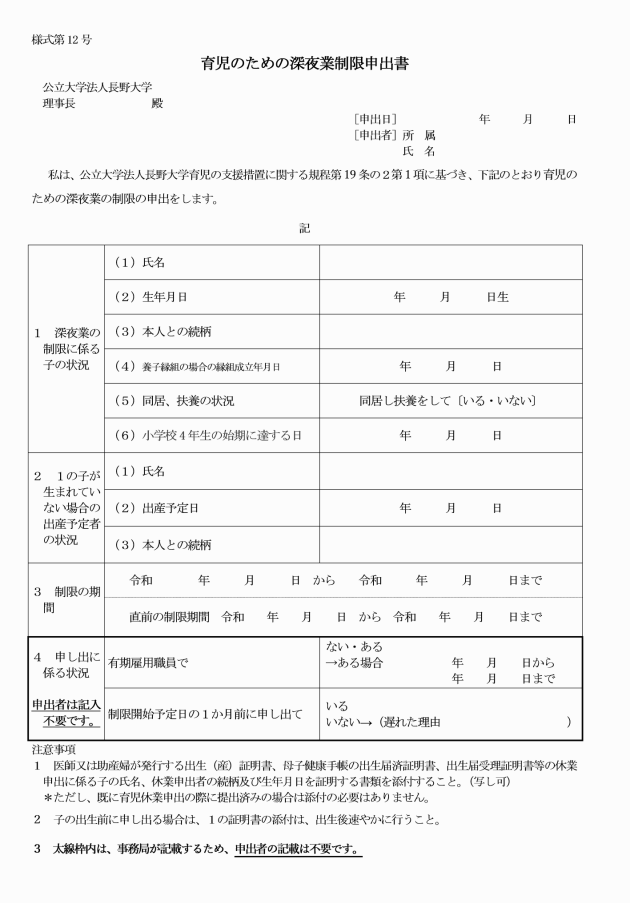

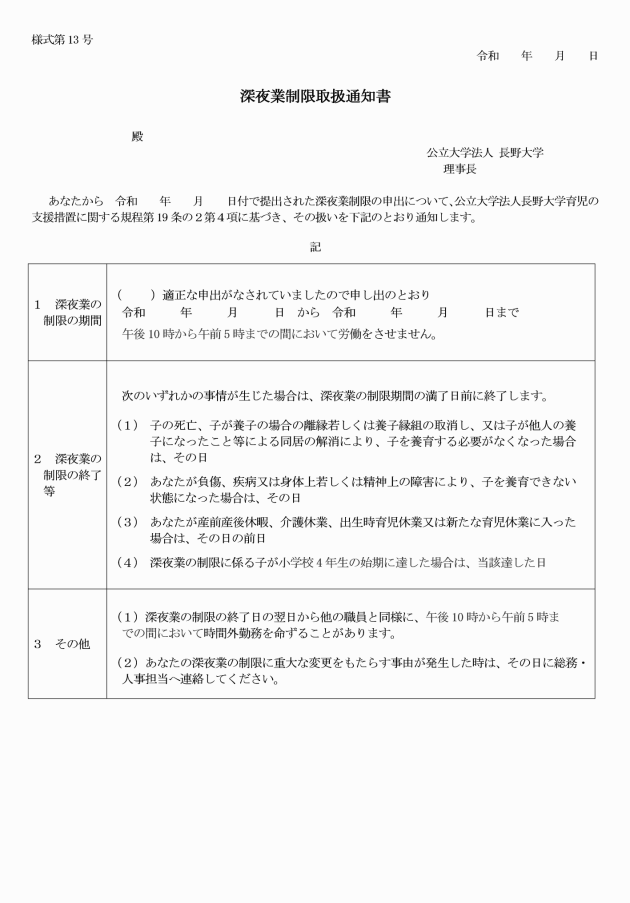

(育児のための深夜業の制限)

第19条 小学校第4学年の始期に達するまでの子を養育する職員が当該子を養育するために申し出た場合には、法人は、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、午後10時から午前5時までの間において労働させることはできない。

2 前項の申出は、子が小学校第4学年の始期に達するまでは、回数制限及び間隔の有無に関係なく、行うことができる。

3 法人は、深夜業制限申出書(様式第12号)を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。

6 深夜業制限者が、制限終了予定日を超えて引き続き深夜業制限を希望する場合には、当該制限終了予定日の1か月前までに深夜業制限申出書(様式第12号)により再度の申出をしなければならない。ただし、深夜業制限者が有期雇用職員である場合には、雇用契約の更新が決定した後速やかに、更新された雇用期間の初日を制限開始予定日として、再度の申出をすれば足りるものとする。

(1) 深夜業制限に係る子が小学校第4学年の始期に達した場合 当該達した日

3 第6条第1項第1号の事由が生じた場合には、深夜業制限者は、原則として当該事由が生じた日に、法人にその旨を通知しなければならない。

(委任)

第21条 この規程の実施に関して必要な事項は、理事長が別に定める。

附則

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

附則(令和4年5月1日)

この規程は、令和4年5月1日から施行する。

附則(令和4年10月1日)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

附則(令和6年10月1日程第35号)

1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。

2 この規程の改正前に、削除前の第2条第2項、同条第3項又は同条第4項の規定により取得した育児休業については、第2条第1項により取得したものとみなす。