○長野大学学則

平成29年4月1日

則第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 長野大学(以下、「本学」という。)は、教育基本法に則り、学校教育法第83条の定めるところに従って大学教育を施し、学術の理論及び応用を研究教授するとともに、豊かな教養と深い専門知識を具えた堅実有為な社会的人格を有する者を育成することを目的とする。

(自己評価等)

第2条 本学は、その教育研究水準の向上を図り、本学の目的及び社会的使命を達成するため、教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行う。

2 前項の点検及び評価に関する事項は、別に定める。

(教育内容等の改善のための組織的な取組)

第3条 本学は、授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を行う。

2 前項の研修及び研究に関する事項は、別に定める。

第2章 学部、学科及び大学院

(学部学科)

第4条 本学に次の学部及び学科を置く。

学部 | 学科 |

社会福祉学部 | 社会福祉学科 |

環境ツーリズム学部 | 環境ツーリズム学科 |

企業情報学部 | 企業情報学科 |

2 学部の人材養成上の目的と学生が修得すべき能力等の教育目標は、次のとおりとする。

(1) 社会福祉学部

ア 人材養成上の目的

複雑化する福祉課題に対応するための知識と技術を身につけ、人びとの福祉の向上に寄与できる職業人を育てる。

イ 学生が修得すべき能力等の教育目標

(ア) 現代社会におけるさまざまな生活問題に関心を抱き、人びとの支援に必要な技術を学ぶ意欲と姿勢をもつことができる。

(イ) 人間と社会について幅広い視野をもち、人びとの福祉を向上させるための知識を身につけることができる。

(ウ) 複雑化する福祉課題を身近なものとしてとらえ、専門的な観点から多角的に分析し、解明することができる。

(エ) さまざまな立場の人の思いや考えを受けとめるとともに、自ら考えたことを言葉や行動で示すことができる。

(2) 環境ツーリズム学部

ア 人材養成上の目的

地域の自然環境を守りながら地域独自の魅力を観光やさまざまなビジネスの資源として活かす持続可能な地域づくりを担う人間を育てる。

イ 学生が修得すべき能力等の教育目標

(ア) 地域社会の伝統、文化、自然環境、観光、ビジネスに関する知識を身につけ理解することができる。

(イ) 自然環境と共生した地域社会の構築をめざす総合的な視野にもとづき思考し判断できる力を身につけることができる。

(ウ) 地域社会に立脚して広域的・全地球的な課題に取り組む意欲と関心をもつことができる。

(エ) 地域の自然や文化の環境と調和した観光とビジネスを発展させるための具体的で実践的な技能を身につけることができる。

(オ) 社会の多様な成員とコミュニケーションをとり、よりよい地域社会を築くためにリーダーシップが発揮できる表現力を身につけることができる。

(カ) さらにこれらの知識と能力の基盤を成す人間・歴史・世界・自然にたいする幅広い識見と批判的思考力、いいかえれば人格形成の基礎としての確かな教養と良識を身につけることができる。

(3) 企業情報学部

ア 人材養成上の目的

広く社会に関心を持ち、幅広い識見を有して、企業や社会に関する主要な課題を発見し、それを解決することができる人材を育てる。

イ 学生が修得すべき能力等の教育目標

(ア) 企業や社会問題へ関心をもち、企業や社会に関する課題を発見・特定する姿勢をもつことができる。

(イ) 人間・社会・自然に関する幅広い識見を有し、企業や社会に関する主要な問題を解決する上で、経営・情報・デザインの領域に関する専門的・総合的な知識を身につけることができる。

(ウ) さまざまな人と協調し、相互にコミュニケーションを図りながら率先して行動し、課題発見・問題解決ができる。

(エ) 論理的かつ多面的に考え、判断しながら課題発見・問題解決ができる。

(オ) これまでにない新たな視点にたって、課題を特定し、解決の方向性を探求することができる。

(カ) 課題発見・問題解決の活動・成果をわかりやすく報告・発信することができる。

(キ) 職業に関して充分な理解を持った職業人となり、仕事をとおして社会に貢献することができる。

(大学院)

第4条の2 本学に大学院を置く。

2 大学院に関する学則等は、別に定める。

(収容定員)

第5条 本学の学部学科の学生定員数は、次のとおりとする。

学部 | 学科 | 入学定員 | 編入学定員 | 収容定員 |

社会福祉学部 | 社会福祉学科 | 150名 | 15名 | 630名 |

環境ツーリズム学部 | 環境ツーリズム学科 | 95名 | 5名 | 390名 |

企業情報学部 | 企業情報学科 | 95名 | 5名 | 390名 |

第3章 修学及び在学年限、学年、学期並びに休業日

(修学年限)

第6条 本学の修学年限は4年とする。

(在学年限)

第7条 学生は、8年を越えて在学することができない。

(学年)

第8条 学年は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(学期)

第9条 学年を次の2学期に分ける。

前学期 4月1日から9月30日まで

後学期 10月1日から翌年3月31日まで

2 学長は、必要がある場合、前項の学期の開始日及び終了日を変更することができる。

(休業日)

第10条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日

(3) 開学記念日 11月1日

(4) 春季休業 2月中旬から3月31日まで

(5) 夏季休業 8月上旬から9月30日まで

(6) 冬季休業 12月下旬から翌年1月6日まで

2 学長は、必要がある場合、前項の休業日を臨時に変更し、又は臨時の休業日を定めることができる。

第4章 教育課程の編成、授業科目及び資格科目

(教育課程の編成、授業科目)

第11条 社会福祉学部、環境ツーリズム学部及び企業情報学部における授業科目は教養科目及び専門教育科目とし、これを必修科目、選択必修科目及び選択科目に分け、各年次に配当する。

3 第1項のほか随意科目を置くことがある。

(特別講義)

第12条 前条に掲げる授業科目のほか、必要に応じて特別講義を設けることがある。

(教職科目)

第13条 教育職員免許状を取得しようとする者のために、教育職員免許法及び教育職員免許法施行規則に基づく教育職員免許状の取得に必要な科目を置く。

3 本学の学部学科において取得できる教育職員免許状の種類及び免許教科は、次のとおりとする。

学部 | 学科 | 教育職員免許状の種類 | 免許教科 |

社会福祉学部 | 社会福祉学科 | 中学校教諭一種免許状 高等学校教諭一種免許状 高等学校教諭一種免許状 高等学校教諭一種免許状 特別支援学校教諭一種免許状 | 社会 公民 福祉 地理歴史 |

環境ツーリズム学部 | 環境ツーリズム学科 | 中学校教諭一種免許状 高等学校教諭一種免許状 高等学校教諭一種免許状 | 社会 公民 地理歴史 |

企業情報学部 | 企業情報学科 | 高等学校教諭一種免許状 | 情報 |

(社会福祉士科目)

第14条 社会福祉学部に、社会福祉士の受験資格を取得しようとする者のために、社会福祉士及び介護福祉士法に基づく資格の取得に必要な科目を置く。

(精神保健福祉士科目)

第15条 社会福祉学部に、精神保健福祉士の受験資格を取得しようとする者のために、精神保健福祉士法に基づく資格の取得に必要な科目を置く。

(公認心理師科目)

第15条の2 公認心理師の受験資格を得ようとする者のために、公認心理師法及び公認心理師法施行規則に定める大学における公認心理師となるために必要な科目を置く。

第5章 履修方法及び卒業の要件

(履修方法)

第16条 修学年限のうち、社会福祉学部は原則として最初の1年に基礎科目を履修し、専門科目は4年にわたり主として2年から履修する。環境ツーリズム学部及び企業情報学部は原則として最初の2年に教養科目を履修し、専門教育科目は4年にわたり主として後半の2年に履修するものとする。

2 前項の授業は、文部科学大臣が別に定めるところにより、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。

4 卒業に必要な所定の単位数のうち、前3項に規定する授業の方法により修得する単位数は、60単位を超えないものとする。

(受講登録)

第17条 学生は、各学期の始めに履修する授業科目を登録しなければならない。

(再履修の禁止)

第18条 既に単位を取得した授業科目の再履修は、認めない。

(単位の算定基準)

第19条 授業科目の単位の計算方法は、1単位の履修時間を教室内及び教室外を合わせて45時間とし、次の基準によるものとする。

(1) 講義については、15時間の講義をもって1単位とする。ただし、外国語については30時間の講義をもって1単位とする。

(2) 演習又は実習については、30時間の演習又は実習をもって1単位とする。ただし、演習のうちゼミナールについては15時間をもって1単位とし、相談援助実習、ソーシャルワーク実習Ⅰ、Ⅱ、相談援助応用実習、ソーシャルワーク応用実習及び精神保健福祉援助実習Ⅰ、Ⅱについては45時間をもって1単位とする。

(3) 実技については、30時間をもって1単位とする。

(他の大学等における授業科目の履修)

第20条 学長は、教育上有益と認めるときは教授会の意見を聴いて、学生が他の大学若しくは短期大学又は短期大学及び高等専門学校の専攻科若しくは文部省告示第68号(平成3年6月5日)に定める教育施設における授業科目の履修を許可することができる。

2 前項の規定は、学生が外国の大学又は短期大学に留学する場合に準用する。

3 前2項の規定により修得した単位は、教授会の意見を聴いた上で、これらの単位について合わせて60単位を超えない範囲で、本学における授業科目及び単位数を修得したものと認めることができる。

(成績評価基準等の明示等)

第22条 本学は、学生に対して、授業の方法・内容・計画をあらかじめ明示する。

2 本学は、成績の評価及び卒業の認定に当たり、客観性・厳格性を確保するため、学生に対して、あらかじめその基準を明示し、当該基準に従って適切に行うものとする。

(単位認定)

第23条 授業科目を履修して試験に合格した者に対し、その授業科目の単位の修得を認定する。

2 前項の試験は、筆記試験、口述試験および論文もしくは報告書の審査等の方法による。ただし、演習、実習及び体育実技については平常の成績により認定することができる。

3 試験の成績は、秀、優、良、可及び不可をもって表し、可以上を合格とする。

第6章 卒業及び学士の学位

(卒業)

第24条 本学に4年以上在学し、所定の単位数を修得した者に対しては卒業を認め、卒業証書を授与する。

(学位)

第25条 学長は、前条の規定により卒業を認めた者に所定の学位記を交付して、学士の学位を授与する。

2 前項の学位記には、学部学科により学士の表記に次のように専攻分野の名称を付記するものとする。

学部 | 学科 | 学位及び専攻分野の名称 |

社会福祉学部 | 社会福祉学科 | 学士(社会福祉) |

環境ツーリズム学部 | 環境ツーリズム学科 | 学士(環境ツーリズム) |

企業情報学部 | 企業情報学科 | 学士(企業情報) |

3 削除

4 削除

(学位規程)

第25条の2 学位に関し必要な事項は、長野大学学位規程の定めるところによる。

第7章 入学、退学、転学、休学及び除籍等

(入学)

第26条 入学の時期は、毎学年又は毎学期の始めとする。

(入学資格)

第27条 本学に入学することのできる資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当するものであることを要する。

(1) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者

(2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)

(3) 外国において、学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの

(4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者

(5) 専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者

(6) 文部科学大臣の指定した者

(7) 高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(旧規程による大学入学資格検定(以下「旧検定」という。)に合格した者を含む。)

(8) 学校教育法第90条第2項の規定により大学に入学した者であって、当該者を、本学において大学における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの

(9) 本学において、個別の入学資格審査により高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、18歳に達したもの

(入学の検定及び許可)

第28条 学長は、本学の所定の検定に合格した者に、入学を許可する。

2 入学検定に関する事項は、別に定める。

(入学前の既修得単位の取扱い)

第29条 学長は、前条の規定により入学を許可された者が入学前に大学若しくは短期大学において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生の修得を含む)又は短期大学及び高等専門学校の専攻科若しくは文部省告示第68号(平成3年6月5日)に定める教育施設において履修した授業科目について修得した単位がある場合、教育上有益と認めるときは教授会の意見を聴いて、これらの単位について合せて60単位を超えない範囲で、本学における授業科目及び単位数を修得したものと認めることができる。

2 前項の規定に係らず、本学の科目等履修生として履修した授業科目に係る修得単位数については、その全部を認めることができる。

(外国人留学生)

第30条 外国人で大学において教育を受ける目的をもって入国し、本学に入学を志願する者については、特別の選考により外国人留学生として入学を許可することがある。

2 選考に関する事項は、別に定める。

(編入学)

第31条 次の各号に該当する者で、本学の3年次への編入学を志願する者については、選考の上入学を許可する。

(1) 大学を卒業した者又は学校教育法第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者

(2) 大学に2年以上在学(休学期間を除く)し、かつ、62単位以上を修得の者

(3) 短期大学、高等専門学校、国立養護教諭養成所又は国立工業教員養成所を卒業した者

(4) 専修学校の専門課程のうち、学校教育法第132条に規定する文部科学大臣の定める基準を満たすものを修了した者

(5) 外国において、学校教育における14年(又は15年)の課程を修了した者

(6) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより、当該外国の学校教育における14年(又は15年)の課程を修了した者

(7) 我が国において、外国の短期大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における14年(又は15年)の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者

(8) その他、本学において短期大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者

(1) 大学を卒業した者又は学校教育法第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者

(2) 大学に1年以上在学(休学期間を除く)し、かつ、30単位以上を修得の者

(3) 他の大学に在籍している者で、転学の許可を得ている者

(4) 短期大学、高等専門学校、国立養護教諭養成所又は国立工業教員養成所を卒業した者

(5) 専修学校の専門課程のうち、学校教育法第132条に規定する文部科学大臣の定める基準を満たすものを修了した者

3 前2項の規定により入学を許可された者(以下「編入学生」という。)の既に他大学等において履修した授業科目の修得単位については、教授会の意見を聴いて、本学における相当する授業科目及び単位数を修得したものと認めることができる。

4 編入学生の在学すべき年数は、教授会の意見を聴いて学長が定める。

2 前項の規定により入学を許可された者の在学すべき年数又は修得すべき単位数については、再入学前の在学年数又は既修得単位数に基づき、教授会の意見を聴いて、学長が定める。

3 前条第5項の規定は、再入学した者に準用する。

(転学部、転学科)

第33条 本学の学生で、他の学部の学科又は同一学部の他の学科に転学部、転学科を希望する者は、所属学部、学科の学部長、学科長にその旨を届け出て転学部、転学科を志願することができる。

2 転学部、転学科は選考の上、当該教授会の意見を聴いて学長が許可する。

(入学手続)

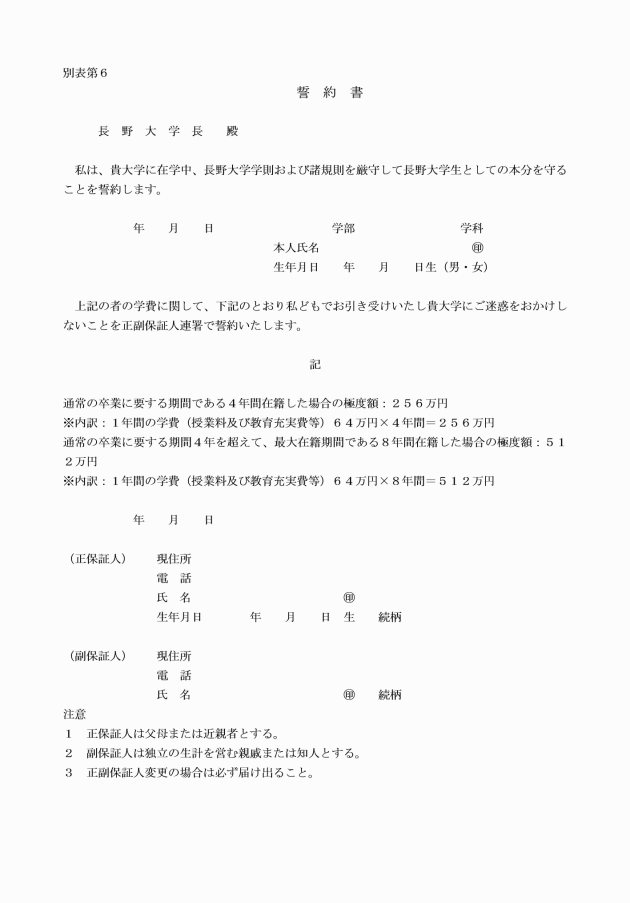

第34条 入学を許可された者は、保証人と連署の上、誓約書(別表第6)及び本人の住民登録票(写)を提出するとともに入学金を本学の指定する期日までに納入しなければならない。

(保証人)

第35条 前条に規定する保証人は、父母又はこれらに準ずるもので独立の生計を営む成年者であることを要する。ただし、外国人留学生については、身元引受人をもって保証人とする。

2 保証人として不適当と認めたときは、その変更を命ずることがある。

3 保証人は学生在学中に関する一切の事項につき、その責に任ずるものとする。

4 保証人が死亡し又はその他の理由で、その責務を尽くし得ない場合には、新たに保証人を選定して届け出なければならない。

(退学及び転学)

第36条 退学又は他大学へ転学しようとする者は、その理由を付し、保証人連署をもって学長に願い出てその許可を得なければならない。

(休学)

第37条 病気又はやむを得ない理由により3か月以上修学することができない者は、学長の許可を得て休学することができる。

2 前項の規定により、休学の許可を得ようとする者は、その理由(病気の場合は医師の診断書添付)を付し、保証人連署の上学長に願い出なければならない。

(休学命令)

第38条 学長は、病気等により特に必要があると認めた者については、休学を命ずることがある。

(休学期間)

第39条 休学期間は、前学期又は後学期若しくは1学年を区分とし1年以内とする。ただし、特別な理由がある場合は、引き続き更に1年を限度として休学期間の延長を認めることがある。

2 休学期間は、通算して4年を超えることができない。

3 休学期間は、第7条に規定する在学年限に算入しない。

(復学)

第40条 休学期間が満了し、復学しようとするときは学長の許可を得なければならない。

(除籍)

第41条 学長は、次の各号のいずれかに該当する者を除籍することができる。

(1) 在学年数8年を超えた者又は第31条第5項の在学年数を超えた者

(2) 第39条第2項に規定する休学期間を超えてなお復学できない者

(3) 納付期限までに授業料等を納入せず、督促又は催告してもなお納入しない者

(4) 疾病その他の理由により成業の見込みがないと認められる者

第8章 特待生

(特待生)

第42条 学長は、人物、学業ともに優秀な学生に対しては、教授会の意見を聴いて、特待生として奨学金を給付することができる。

2 削除

(特待生の要件)

第43条 特待生は、次に定める要件を備えていなければならない。

(1) 入学試験で抜群の成績を修め、人物が特に優れていること。

(2) 本学における前年度の学業成績及び人物が特に優れていること。

2 特待生に関し必要な事項は、別に定める。

第9章 授業料その他の納入金

(授業料その他の納入金の納入)

第44条 授業料その他の納入金については、次の各号の定めるところにより、それぞれ納入しなければならない。

(1) 本学に在学する者は、授業料、教育充実費等(以下、「授業料等」という。)

(2) 本学に入学する者は、入学金

(3) 本学に入学を志願する者は、入学検定料

(授業料その他の納入金の額)

第45条 授業料その他の納入金の額は、別表第7のとおりとする。

(授業料等の納期)

第46条 第44条第1号に規定する授業料等は、各学期分をそれぞれ次の納期に納入しなければならない。

前学期分 4月10日から4月30日まで

後学期分 10月10日から10月31日まで

(授業料等の納入猶予)

第47条 災害その他特別の理由により、前条に規定するそれぞれの納期限までに授業料等の納入が困難な場合は、その理由を付し保証人連署をもって、授業料等納入猶予願により、その納入猶予を学長に願い出ることができる。この場合、学長は事情やむを得ないと認めたときは、各学期1回に限り、その猶予期間を当該年度の範囲内で定め、これを許可することができる。

(災害等による授業料の減免)

第48条 災害その他により、経済的な理由で著しく修学困難になった者に対しては、学長は教授会の意見を聴いて、その事由が発生した年度に係る授業料について、その一部又は全部を減免することができる。

2 授業料の減免に関し必要な事項は、別に定める。

(中途退学者の授業料等の納入)

第50条 学期の中途において退学した者は、その学期の授業料等を納入しなければならない。

(授業料その他の納入金の返還)

第51条 既納の授業料その他の納入金は返還しない。ただし、入学を辞退した場合には、入学検定料及び入学金を除き返還することがある。また、既に当該年度の授業料が納入されている場合に第48条に該当する事態が生じたときは、授業料を返還することがある。

(授業料その他の納入金以外の納入金)

第52条 第44条に規定する授業料その他の納入金以外の納入金に関する事項は、別に定める。

第10章 賞罰

(表彰)

第53条 性行、学業ともに優秀で他の模範となる学生又は学生として特に表彰に値する行為があったときは、教授会の意見を聴いて、学長がこれを表彰することがある。

(懲戒)

第54条 学生が本学の諸規則等に違反し又は学業を怠り、学生の本分に反する行為があると認めたときは、教授会の意見を聴いて、学長はこれを懲戒する。

2 前項の懲戒は、訓告、停学及び退学とする。

(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者

(2) 学業を怠り成業の見込みがないと認められる者

(3) 正当な理由がなくて、出席が常でない者

(4) 本学の諸規則等に違反し、その他学生の本分に反した者

第11章 教職員組織

(組織)

第55条 本学に学長、副学長、学部長、附属図書館長、附属機関長、学科長及び事務局長を置く。

(1) 学長は、校務をつかさどり、所属教職員を統督する。

(2) 副学長は、学長を助け、命を受けて公務をつかさどる。

(3) 学部長は、学部の教育研究、その他の校務をつかさどる。

(4) 附属図書館長は、学長の監督のもとに図書館業務をつかさどる。

(5) 附属機関長は、学長の監督のもとに所管する附属機関の業務をつかさどる。

(6) 学科長は、学部長を補佐し、学科の教育研究、その他の校務をつかさどる。

(7) 事務局長は、学長を補佐し、事務局の事務をつかさどる。

(教職員)

第56条 本学に、教授、准教授、講師、助教及び職員を置く。

(1) 教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績を有する者であって、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。

(2) 准教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の優れた知識、能力及び実績を有する者であって、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。

(3) 講師は、教授又は准教授に準ずる職務に従事する。

(4) 助教は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の知識及び能力を有する者であって、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。

(5) 職員は、所定の事務に従事する。

2 教育研究の必要に応じて、学長は、非常勤又は客員の講師等を委嘱することができる。

3 前項のほか、特に必要のある場合には、学長は、客員教授を委嘱することができる。

4 客員教授に関する事項は、別に定める。

(名誉教授)

第57条 本学に、学長、教授として一定年限以上勤務し、教育上又は学術上特に功績のあった者に対し、名誉教授の称号を授与することができる。

2 名誉教授に関する事項は、別に定める。

(教授会)

第58条 学部に、教授会を置く。

2 教授会に関する事項は、別に定める。

(学長学部長会議)

第58条の2 本学に、教学部門の管理、運営に係る基本方針及び重要施策等に関する学長の意思決定について助言、補佐し、教学部門の業務全般の執行及び連絡調整を行うために、学長学部長会議を置く。

2 学長学部長会議に関する事項は、別に定める。

(大学戦略運営会議)

第59条 削除

(全学委員会及びセンター)

第60条 本学に、第2条に定める自己点検・評価の業務のほか、全学的な取組を必要とする業務の円滑な運営に資するため、所定の分掌事項を担当する全学委員会、センターを置く。

2 全学委員会及びセンターは、審議過程における適時の経過報告とともに、審議結果についての報告を学長に提出しなければならない。

3 全学委員会及びセンターに関する事項は、別に定める。

(全学教授会)

第61条 削除

第12章 附属図書館及び附属機関

(附属図書館)

第62条 本学に、附属図書館(以下「図書館」という。)を置く。

2 図書館は、図書、文献及び研究資料を収集管理し、本学の教職員(名誉教授を含む。)、学生及び特に図書館長の許可を受けた者の利用に供する。

3 図書館に関する事項は、別に定める。

(附属機関)

第63条 本学に、教育研究のための業務を分掌する附属機関として、学部から独立した附属センター及び研究所その他の研究施設を置くことができる。

2 附属機関に関する事項は、別に定める。

第13章 厚生保健

(保健管理)

第64条 本学に、学生及び教職員の保健衛生を管理するため、保健室を置く。

(健康診断)

第65条 学生及び教職員のため、毎年定められた時期に健康診断を行うものとする。

第14章 研究生、科目等履修生、単位互換履修生、聴講生及び委託生

(研究生)

第66条 本学において、特定の事項について研究しようとする者があるときは、教授会の意見を聴いて、学長が研究生として入学を許可することがある。

2 研究生として入学することのできる者は、大学を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると認められた者とする。

3 研究生に関し、必要な事項は、前2項に定めるもののほか、別に定める。

(科目等履修生)

第67条 本学の学生以外の者で、1又は複数の授業科目の履修を志願する者があるときは、学生の学修に妨げのない限り、教授会の意見を聴いて、学長が科目等履修生として入学を許可する。

2 科目等履修生として入学することのできる者は、第27条に規定する入学資格を有するものであることを要する。

3 科目等履修生については、試験の上単位を与える。

4 科目等履修生に関し、必要な事項は別に定める。

(単位互換履修生)

第68条 本学の学生以外の者で、1又は複数の授業科目の履修を志願する者があるときは、学生の学修に妨げのない限り、教授会の意見を聴いて、学長が単位互換履修生として入学を許可する。

2 単位互換履修生として入学することのできる者は、本学と単位互換に関する協定がある大学又は短期大学に学生(科目等履修生、聴講生等は除く)として在籍していることを要する。

3 単位互換履修生については、試験の上単位を与える。

4 単位互換履修生に関し、必要な事項は別に定める。

(聴講生)

第69条 本学の授業科目の聴講を志願する者があるときは、学生の学修の妨げのない限り、教授会の意見を聴いて、学長が聴講生として入学を許可することがある。

2 聴講生として入学することのできる者は、第27条に規定する入学資格を有するものであることを要する。

3 聴講生に関し、必要な事項は、前2項に定めるほか、別に定める。

(委託生)

第70条 本学に、特定の機関又は団体から6か月以上1年以内を期間として、その所属職員の研究を委託されたときは、本学の教育研究に妨げのない限り、教授会の意見を聴いて、学長が委託生として許可する。

2 委託生に関し、必要な事項は、前2項に定めるもののほか、別に定める。

(研究生等の納入金)

第71条 研究生、科目等履修生、単位互換履修生、聴講生及び委託生(以下「研究生等」という)に関する納入金及び納入の時期は、別に定める。

第15章 公開講座

(公開講座)

第74条 本学は、教育研究の成果を広く社会に開放し、地域における文化の向上に資するため、公開講座を開設することがある。

附則

1 この学則は、平成29年4月1日から施行する。

2 この学則の施行の日前から引き続き在学する者に係る授業科目・履修方法・卒業要件・その他履修等に関しては、なお従前の例による。

3 この学則の施行に伴い、必要な経過措置は、学長が定める。

附則(平成29年4月1日改正)

1 この学則は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月28日改正)

1 この学則は、平成30年4月1日から施行する。

2 第11条、第13条及び第21条の規定は、平成30年4月1日以後に入学した者から適用し、平成30年4月1日前に入学した者及び平成30年4月1日以後に第31条の規定により編入学した者については、なお、従前の例による。

附則(平成30年6月20日改正)

1 この学則は、平成30年4月1日から施行する。

2 第13条第2項に規定する別表第3―12、別表第3―13、別表第3―16、別表第3―18は、平成30年4月1日以後に入学した者から適用し、平成30年4月1日前に入学した者及び平成30年4月1日以後に第31条の規定により編入学した者については、なお、従前の例による。

附則(平成30年9月26日改正)

この学則は、平成30年10月1日から施行する。

附則(平成31年3月26日改正)

1 この学則は、平成31年4月1日から施行する。

2 第11条及び第21条に規定する別表第5―1は、平成31年4月1日以後に入学した者から適用し、平成31年4月1日前に入学した者及び平成31年4月1日以後に第31条の規定により編入学した者については、なお従前の例による。

3 第13条の規定は、平成31年4月1日以後に入学した者及び第31条の規定により編入学した者から適用し、平成31年4月1日前に入学した者については、なお、従前の例による。

附則(令和元年11月27日改正)

この学則は、令和元年11月27日から施行する。

附則(令和2年4月1日改正)

1 この学則は、令和2年4月1日から施行する。

2 第11条の規定は、令和2年4月1日以後に入学した者から適用し、令和2年4月1日前に入学した者及び令和2年4月1日以後に第31条の規定により編入学した者については、なお従前の例による。

3 第13条に規定する別表第3―19は、平成31年4月1日以後に入学した者及び第31条の規定により編入学した者から適用し、平成31年4月1日前に入学した者については、なお、従前の例による。

附則(令和2年8月21日改正)

1 この学則は、令和3年4月1日から施行する。

2 第14条に規定する別表4―1は、令和3年4月1日以後に入学した者から適用し、令和3年4月1日前に入学した者及び令和3年4月1日以後に第31条の規定により編入学した者については、なお従前の例による。

3 第15条に規定する別表4―2は、令和3年4月1日以後に入学した者から適用し、令和3年4月1日前に入学した者及び令和3年4月1日以後に第31条の規定により編入学した者については、なお従前の例による。

附則(令和3年3月24日改正)

1 この学則は、令和3年4月1日から施行する。

2 第11条の規定は、令和3年4月1日以後に入学した者から適用し、令和3年4月1日前に入学した者及び令和3年4月1日以後に第31条の規定により編入学した者については、なお従前の例による。

3 第13条に規定する別表第3―19は、平成31年4月1日以後に入学した者及び第31条の規定により編入学した者から適用し、平成31年4月1日前に入学した者については、なお、従前の例による。

附則(令和3年8月25日改正)

1 この学則は、令和3年9月1日から施行する。

附則(令和4年3月23日改正)

1 この学則は、令和4年4月1日から施行する。

2 第11条の規定は、令和4年4月1日以後に入学した者から適用し、令和4年4月1日前に入学した者及び令和4年4月1日以後に第31条の規定により編入学した者については、なお従前の例による。

3 第13条に規定する別表第3―11から第3―18は、令和4年4月1日以後に入学した者から適用し、令和4年4月1日前に入学した者及び令和4年4月1日以後に第31条の規定により編入学した者については、なお従前の例による。

4 第13条に規定する別表第3―6、第3―8から第3―10、第3―19は、令和3年4月1日以後に入学した者から適用し、令和3年4月1日前に入学した者及び令和3年4月1日以後に第31条の規定により編入学した者については、なお従前の例による。

5 第15条に規定する別表第4―2は、令和4年4月1日以後に入学した者から適用し、令和4年4月1日前に入学した者及び令和4年4月1日以後に第31条の規定により編入学した者については、なお従前の例による。

6 第21条に規定する別表第5―1は、令和4年4月1日以後に入学した者から適用し、令和4年4月1日前に入学した者及び令和4年4月1日以後に第31条の規定により編入学した者については、なお従前の例による。

附則(令和5年4月1日則第7号)

この学則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1―1 社会福祉学部社会福祉学科 教養科目表

(注) ◎必修科目 ○選択科目

系列 | 授業科目 | 単位 | 必・選 | 年次 | 備考(卒業所要単位数) | |||

導入科目 | 人間と社会の理解 | 4 | ◎ | 1 | 必修 | |||

情報リテラシー | 2 | 登録必修 | 1 | |||||

アカデミックライティング | 2 | 登録必修 | 1 | |||||

論理と思考 | 線形代数学 | 2 | ○ | 1~ | 4単位選択必修 | 全系列の中から8単位選択(外国人留学生は6単位選択) | ||

微分積分学 | 2 | ○ | 1~ | |||||

科学リテラシー | 2 | ○ | 1~ | |||||

経済学 | 2 | ○ | 1~ | |||||

哲学 | 2 | ○ | 1~ | |||||

哲学概論 | 2 | ○ | 2~ | |||||

憲法 | 2 | ○ | 1~ | |||||

行政法 | 2 | ○ | 2~ | |||||

法学 | 2 | ○ | 1~ | |||||

生態学 | 2 | ○ | 1~ | |||||

淡水生物学実習 | 2 | ○ | 2~ | |||||

生物環境学特別講義 | 2 | ○ | 2~ | |||||

物質科学 | 2 | ○ | 1~ | |||||

民法 | 2 | ○ | 1~ | |||||

環境科学 | 2 | ○ | 1~ | |||||

情報保障技術A(点字・朗読法)(隔年開講) | 2 | ○ | 1~ | |||||

情報保障技術B(要約筆記) | 2 | ○ | 1~ | |||||

情報保障技術C(手話)(隔年開講) | 2 | ○ | 1~ | |||||

身体と感性 | 心理学 | 2 | ○ | 1~ | 4単位選択必修 | |||

心理学と心理的支援 | 2 | ○ | 1~ | |||||

人体の構造と機能及び疾病 | 2 | ○ | 1~ | |||||

教育心理学(教育・学校心理学) | 2 | ○ | 1~ | |||||

人間関係論 | 2 | ○ | 1~ | |||||

倫理学 | 2 | ○ | 1~ | |||||

倫理学概論 | 2 | ○ | 2~ | |||||

現代の人権 | 2 | ○ | 2~ | |||||

メディア芸術論 | 2 | ○ | 1~ | |||||

保健体育講義 | 2 | ○ | 1~ | |||||

障がい者スポーツ指導 | 2 | ○ | 3~ | |||||

レクリエーション | 2 | ○ | 1~ | |||||

音楽療法 | 2 | ○ | 1~ | |||||

身体パフォーマンス(Ⅰ・Ⅱ) | 1 | ○ | 1~ | |||||

スポーツ実技(Ⅰ・Ⅱ) | 1 | ○ | 1~ | |||||

地域と世界 | 信州上田学 | 2 | ○ | 1~2 | 4単位選択必修 | |||

信州上田学B | 2 | ○ | 1~2 | |||||

信州学 | 2 | ○ | 1~ | |||||

信州地域史 | 2 | ○ | 1~ | |||||

地域協働活動(Ⅰ・Ⅱ) | 2 | ○ | 2~3 | |||||

新聞で現代社会を考える | 2 | ○ | 1~ | |||||

教育学 | 2 | ○ | 1~ | |||||

社会学 | 2 | ○ | 1~ | |||||

非営利事業論 | 2 | ○ | 2~ | |||||

社会学と社会システム | 2 | ○ | 1~ | |||||

社会福祉調査の基礎 | 2 | ○ | 1~ | |||||

地方自治論 | 2 | ○ | 2~ | |||||

政治学概論 | 2 | ○ | 1~ | |||||

地誌 | 2 | ○ | 1~ | |||||

地誌概論 | 2 | ○ | 2~ | |||||

東アジア社会論 | 2 | ○ | 2~ | |||||

地球環境論 | 4 | ○ | 1~ | |||||

国際文化 | 2 | ○ | 1~ | |||||

海外研修(Ⅰ・Ⅱ) | 2 | ○ | 1~ | |||||

異文化コミュニケーション論 | 2 | ○ | 2~ | |||||

グローバル・ビジネス論 | 2 | ○ | 2~ | |||||

歴史と未来 | 文学 | 2 | ○ | 1~ | 4単位選択必修 | |||

社会思想史 | 2 | ○ | 1~ | |||||

歴史の見方 | 2 | ○ | 1~ | |||||

日本史 | 2 | ○ | 1~ | |||||

日本史概論 | 2 | ○ | 2~ | |||||

東洋史 | 2 | ○ | 1~ | |||||

東洋史概論 | 2 | ○ | 2~ | |||||

西洋史 | 2 | ○ | 1~ | |||||

西洋史概論 | 2 | ○ | 2~ | |||||

地理学 | 2 | ○ | 1~ | |||||

地理学概論 | 2 | ○ | 2~ | |||||

文化人類学 | 2 | ○ | 1~ | |||||

データサイエンス概論 | 2 | ○ | 2~ | |||||

外国語 | 英語 | 基礎英語Ⅰ | 2 | ○ | 1 | 4単位選択必修(外国人留学生を除く) | ||

基礎英語Ⅱ | 2 | ○ | 1 | |||||

英語(講読)Ⅰ | 1 | ○ | 1~ | |||||

英語(講読)Ⅱ | 1 | ○ | 1~ | |||||

英語(講読)Ⅲ | 1 | ○ | 1~ | |||||

英語(講読)Ⅳ | 1 | ○ | 1~ | |||||

英語(講読)Ⅴ | 1 | ○ | 2~ | |||||

英語(講読)Ⅵ | 1 | ○ | 2~ | |||||

英語(会話)Ⅰ | 1 | ○ | 1~ | |||||

英語(会話)Ⅱ | 1 | ○ | 1~ | |||||

英語(会話)Ⅲ | 1 | ○ | 1~ | |||||

英語(会話)Ⅳ | 1 | ○ | 1~ | |||||

英語(会話)Ⅴ | 1 | ○ | 2~ | |||||

英語(会話)Ⅵ | 1 | ○ | 2~ | |||||

中国語 | 中国語Ⅰ | 2 | ○ | 1~ | ||||

中国語Ⅱ | 2 | ○ | 1~ | |||||

中国語Ⅲ | 2 | ○ | 2~ | |||||

中国語Ⅳ | 2 | ○ | 2~ | |||||

中国語(聴解)Ⅴ | 1 | ○ | 3~ | |||||

中国語(聴解)Ⅵ | 1 | ○ | 3~ | |||||

中国語(作文)Ⅴ | 1 | ○ | 3~ | |||||

中国語(作文)Ⅵ | 1 | ○ | 3~ | |||||

ドイツ語 | ドイツ語Ⅰ | 2 | ○ | 1~ | ||||

ドイツ語Ⅱ | 2 | ○ | 1~ | |||||

韓国語 | 韓国語Ⅰ | 2 | ○ | 1~ | ||||

韓国語Ⅱ | 2 | ○ | 1~ | |||||

日本語 | 日本語Ⅰ | 2 | ◎ | 1~ | (外国人留学生のみ) 10単位必修 | |||

日本語Ⅱ | 2 | ◎ | 1~ | |||||

日本語Ⅲ | 2 | ◎ | 2~ | |||||

日本語Ⅳ | 2 | ◎ | 2~ | |||||

日本事情基礎 | 2 | ◎ | 1 | |||||

職業と生き方 | 福祉の仕事 | 2 | ◎ | 1 | 必修 | |||

職業選択と生き方 | 2 | ○ | 2~ | |||||

キャリアデザイン論 | 2 | ○ | 2・3 | |||||

職業観養成特別講義A | 2 | ○ | 2~ | |||||

若者と労働 | 2 | ○ | 2~ | |||||

教養科目 最低必要単位 ※( )内は外国人留学生の最低必要単位 | 必修 6単位(16単位) 選択必修 20単位(16単位) 選択 8単位(6単位) 計34単位(38単位) | |||||||

別表第1―2 環境ツーリズム学部環境ツーリズム学科 教養科目表

(注) ◎必修科目 ○選択科目

系列 | 授業科目 | 単位 | 必・選 | 年次 | 備考(卒業所要単位数) | |||

導入科目 | 課題探求ゼミナールⅠ | 2 | ◎ | 1 | 4単位必修 | |||

課題探求ゼミナールⅡ | 2 | ◎ | 1 | |||||

アカデミックライティング | 2 | 登録必修 | 1 | |||||

コンピュータ基礎 | 2 | 登録必修 | 1 | |||||

論理と思考 | 線形代数学 | 2 | ○ | 1~ | 4単位選択必修 | 全系列の中から9単位選択 | ||

微分積分学 | 2 | ○ | 1~ | |||||

科学リテラシー | 2 | ○ | 1~ | |||||

経済学 | 2 | ○ | 1~ | |||||

哲学 | 2 | ○ | 1~ | |||||

哲学概論 | 2 | ○ | 2~ | |||||

憲法 | 2 | ○ | 1~ | |||||

行政法 | 2 | ○ | 2~ | |||||

法学 | 2 | ○ | 1~ | |||||

生態学 | 2 | ○ | 1~ | |||||

淡水生物学実習 | 2 | ○ | 2~ | |||||

生物環境学特別講義 | 2 | ○ | 2~ | |||||

物質科学 | 2 | ○ | 1~ | |||||

民法 | 2 | ○ | 1~ | |||||

環境科学 | 2 | ○ | 1~ | |||||

情報保障技術A(点字・朗読法)(隔年開講) | 2 | ○ | 1~ | |||||

情報保障技術B(要約筆記) | 2 | ○ | 1~ | |||||

情報保障技術C(手話)(隔年開講) | 2 | ○ | 1~ | |||||

身体と感性 | 心理学 | 2 | ○ | 1~ | 4単位選択必修 | |||

心理学と心理的支援 | 2 | ○ | 1~ | |||||

人体の構造と機能及び疾病 | 2 | ○ | 1~ | |||||

教育心理学(教育・学校心理学) | 2 | ○ | 1~ | |||||

人間関係論 | 2 | ○ | 1~ | |||||

倫理学 | 2 | ○ | 1~ | |||||

倫理学概論 | 2 | ○ | 2~ | |||||

現代の人権 | 2 | ○ | 2~ | |||||

メディア芸術論 | 2 | ○ | 1~ | |||||

保健体育講義 | 2 | ○ | 1~ | |||||

障がい者スポーツ指導 | 2 | ○ | 3~ | |||||

レクリエーション | 2 | ○ | 1~ | |||||

音楽療法 | 2 | ○ | 1~ | |||||

身体パフォーマンス(Ⅰ・Ⅱ) | 1 | ○ | 1~ | |||||

スポーツ実技(Ⅰ・Ⅱ) | 1 | ○ | 1~ | |||||

地域と世界 | 信州上田学 | 2 | ○ | 1~2 | 4単位選択必修 | |||

信州上田学B | 2 | ○ | 1~2 | |||||

信州学 | 2 | ○ | 1~ | |||||

信州地域史 | 2 | ○ | 1~ | |||||

地域協働活動(Ⅰ・Ⅱ) | 2 | ○ | 2~3 | |||||

新聞で現代社会を考える | 2 | ○ | 1~ | |||||

教育学 | 2 | ○ | 1~ | |||||

社会学 | 2 | ○ | 1~ | |||||

政治学概論 | 2 | ○ | 1~ | |||||

地誌 | 2 | ○ | 1~ | |||||

地誌概論 | 2 | ○ | 2~ | |||||

東アジア社会論 | 2 | ○ | 2~ | |||||

地球環境論 | 4 | ○ | 1~ | |||||

国際文化 | 2 | ○ | 1~ | |||||

海外研修(A・B) | 2 | ○ | 1~ | |||||

異文化コミュニケーション論 | 2 | ○ | 2~ | |||||

グローバル・ビジネス論 | 2 | ○ | 2~ | |||||

歴史と未来 | 文学 | 2 | ○ | 1~ | 4単位選択必修 | |||

社会思想史 | 2 | ○ | 1~ | |||||

歴史の見方 | 2 | ○ | 1~ | |||||

日本史 | 2 | ○ | 1~ | |||||

日本史概論 | 2 | ○ | 2~ | |||||

東洋史 | 2 | ○ | 1~ | |||||

東洋史概論 | 2 | ○ | 2~ | |||||

西洋史 | 2 | ○ | 1~ | |||||

西洋史概論 | 2 | ○ | 2~ | |||||

地理学 | 2 | ○ | 1~ | |||||

文化人類学 | 2 | ○ | 1~ | |||||

データサイエンス概論 | 2 | ○ | 1~ | |||||

職業と生き方 | 職業選択と生き方 | 2 | ○ | 1~ | ||||

外国語 | 英語 | 基礎英語Ⅰ | 2 | ○ | 1 | 英語・中国語から一言語4単位必修を含む計8単位選択必修 (外国人留学生を除く) | ||

基礎英語Ⅱ | 2 | ○ | 1 | |||||

英語(講読)Ⅰ | 1 | ○ | 1~ | |||||

英語(講読)Ⅱ | 1 | ○ | 1~ | |||||

英語(講読)Ⅲ | 1 | ○ | 1~ | |||||

英語(講読)Ⅳ | 1 | ○ | 1~ | |||||

英語(講読)Ⅴ | 1 | ○ | 2~ | |||||

英語(講読)Ⅵ | 1 | ○ | 2~ | |||||

英語(会話)Ⅰ | 1 | ○ | 1~ | |||||

英語(会話)Ⅱ | 1 | ○ | 1~ | |||||

英語(会話)Ⅲ | 1 | ○ | 1~ | |||||

英語(会話)Ⅳ | 1 | ○ | 1~ | |||||

英語(会話)Ⅴ | 1 | ○ | 2~ | |||||

英語(会話)Ⅵ | 1 | ○ | 2~ | |||||

中国語 | 中国語Ⅰ | 2 | ○ | 1~ | ||||

中国語Ⅱ | 2 | ○ | 1~ | |||||

中国語Ⅲ | 2 | ○ | 2~ | |||||

中国語Ⅳ | 2 | ○ | 2~ | |||||

中国語(聴解)Ⅴ | 1 | ○ | 3~ | |||||

中国語(聴解)Ⅵ | 1 | ○ | 3~ | |||||

中国語(作文)Ⅴ | 1 | ○ | 3~ | |||||

中国語(作文)Ⅵ | 1 | ○ | 3~ | |||||

ドイツ語 | ドイツ語Ⅰ | 2 | ○ | 2~ | ||||

ドイツ語Ⅱ | 2 | ○ | 2~ | |||||

韓国語 | 韓国語Ⅰ | 2 | ○ | 2~ | ||||

韓国語Ⅱ | 2 | ○ | 2~ | |||||

日本語 | 日本語Ⅰ | 2 | ◎ | 1~ | (外国人留学生のみ) 10単位必修 | |||

日本語Ⅱ | 2 | ◎ | 1~ | |||||

日本語Ⅲ | 2 | ◎ | 2~ | |||||

日本語Ⅳ | 2 | ◎ | 2~ | |||||

日本事情基礎 | 2 | ◎ | 1 | |||||

教養科目 最低必要単位 ※( )内は外国人留学生の最低必要単位 | 必修 8単位(14単位) 選択必修 20単位(16単位) 選択 9単位(9単位) 計37単位(39単位) | |||||||

※「登録必修」とは、必ず年度の最初に履修登録し履修するが、単位を取得できなかった場合は次年度以降に選択必修と同じ扱いになる。

別表第1―3 企業情報学部 企業情報学科 教養科目表

(注) ◎必修科目 ○選択科目

系列 | 授業科目 | 単位 | 必・選 | 年次 | 備考(卒業所要単位数) | |||

導入科目 | 課題発見ゼミナールⅠ | 4 | ◎ | 1 | 8単位必修 | |||

課題発見ゼミナールⅡ | 4 | ◎ | 1 | |||||

アカデミックライティング | 2 | 登録必修 | 1 | |||||

コンピュータ基礎 | 2 | 登録必修 | 1 | |||||

論理と思考 | 線形代数学 | 2 | ○ | 1~ | 4単位選択必修 | 全系列の中から8単位選択 | ||

微分積分学 | 2 | ○ | 1~ | |||||

科学リテラシー | 2 | ○ | 1~ | |||||

経済学 | 2 | ○ | 1~ | |||||

哲学 | 2 | ○ | 1~ | |||||

哲学概論 | 2 | ○ | 2~ | |||||

憲法 | 2 | ○ | 1~ | |||||

行政法 | 2 | ○ | 2~ | |||||

法学 | 2 | ○ | 1~ | |||||

生態学 | 2 | ○ | 1~ | |||||

淡水生物学実習 | 2 | ○ | 2~ | |||||

生物環境学特別講義 | 2 | ○ | 2~ | |||||

物質科学 | 2 | ○ | 1~ | |||||

民法 | 2 | ○ | 1~ | |||||

環境科学 | 2 | ○ | 1~ | |||||

情報保障技術A(点字・朗読法)(隔年開講) | 2 | ○ | 1~ | |||||

情報保障技術B(要約筆記) | 2 | ○ | 1~ | |||||

情報保障技術C(手話)(隔年開講) | 2 | ○ | 1~ | |||||

身体と感性 | 心理学 | 2 | ○ | 1~ | 4単位選択必修 | |||

心理学と心理的支援 | 2 | ○ | 1~ | |||||

人体の構造と機能及び疾病 | 2 | ○ | 1~ | |||||

教育心理学(教育・学校心理学) | 2 | ○ | 1~ | |||||

人間関係論 | 2 | ○ | 1~ | |||||

倫理学 | 2 | ○ | 1~ | |||||

倫理学概論 | 2 | ○ | 2~ | |||||

現代の人権 | 2 | ○ | 2~ | |||||

メディア芸術論 | 2 | ○ | 1~ | |||||

保健体育講義 | 2 | ○ | 1~ | |||||

障がい者スポーツ指導 | 2 | ○ | 3~ | |||||

レクリエーション | 2 | ○ | 1~ | |||||

音楽療法 | 2 | ○ | 1~ | |||||

身体パフォーマンス(Ⅰ・Ⅱ) | 1 | ○ | 1~ | |||||

スポーツ実技(Ⅰ・Ⅱ) | 1 | ○ | 1~ | |||||

地域と世界 | 信州上田学 | 2 | ○ | 1~2 | 4単位選択必修 | |||

信州上田学B | 2 | ○ | 1~2 | |||||

信州学 | 2 | ○ | 1~ | |||||

信州地域史 | 2 | ○ | 1~ | |||||

地域協働活動(Ⅰ・Ⅱ) | 2 | ○ | 2~3 | |||||

新聞で現代社会を考える | 2 | ○ | 1~ | |||||

教育学 | 2 | ○ | 1~ | |||||

社会学 | 2 | ○ | 1~ | |||||

政治学概論 | 2 | ○ | 1~ | |||||

地誌 | 2 | ○ | 1~ | |||||

地誌概論 | 2 | ○ | 2~ | |||||

東アジア社会論 | 2 | ○ | 2~ | |||||

地球環境論 | 4 | ○ | 1~ | |||||

国際文化 | 2 | ○ | 1~ | |||||

海外研修(Ⅰ・Ⅱ) | 2 | ○ | 1~ | |||||

異文化コミュニケーション論 | 2 | ○ | 2~ | |||||

グローバル・ビジネス論 | 2 | ○ | 2~ | |||||

歴史と未来 | 文学 | 2 | ○ | 1~ | 4単位選択必修 | |||

社会思想史 | 2 | ○ | 1~ | |||||

歴史の見方 | 2 | ○ | 1~ | |||||

日本史 | 2 | ○ | 1~ | |||||

日本史概論 | 2 | ○ | 2~ | |||||

東洋史 | 2 | ○ | 1~ | |||||

東洋史概論 | 2 | ○ | 2~ | |||||

西洋史 | 2 | ○ | 1~ | |||||

西洋史概論 | 2 | ○ | 2~ | |||||

地理学 | 2 | ○ | 1~ | |||||

地理学概論 | 2 | ○ | 2~ | |||||

文化人類学 | 2 | ○ | 1~ | |||||

データサイエンス概論 | 2 | ○ | 1~ | |||||

外国語 | 英語 | 基礎英語Ⅰ | 2 | ○ | 1 | 英語・中国語から一言語4単位必修を含む計8単位選択必修 (外国人留学生を除く) | ||

基礎英語Ⅱ | 2 | ○ | 1 | |||||

英語(講読)Ⅰ | 1 | ○ | 1~ | |||||

英語(講読)Ⅱ | 1 | ○ | 1~ | |||||

英語(講読)Ⅲ | 1 | ○ | 1~ | |||||

英語(講読)Ⅳ | 1 | ○ | 1~ | |||||

英語(講読)Ⅴ | 1 | ○ | 2~ | |||||

英語(講読)Ⅵ | 1 | ○ | 2~ | |||||

英語(会話)Ⅰ | 1 | ○ | 1~ | |||||

英語(会話)Ⅱ | 1 | ○ | 1~ | |||||

英語(会話)Ⅲ | 1 | ○ | 1~ | |||||

英語(会話)Ⅳ | 1 | ○ | 1~ | |||||

英語(会話)Ⅴ | 1 | ○ | 2~ | |||||

英語(会話)Ⅵ | 1 | ○ | 2~ | |||||

中国語 | 中国語Ⅰ | 2 | ○ | 1~ | ||||

中国語Ⅱ | 2 | ○ | 1~ | |||||

中国語Ⅲ | 2 | ○ | 2~ | |||||

中国語Ⅳ | 2 | ○ | 2~ | |||||

中国語(聴解)Ⅴ | 1 | ○ | 3~ | |||||

中国語(聴解)Ⅵ | 1 | ○ | 3~ | |||||

中国語(作文)Ⅴ | 1 | ○ | 3~ | |||||

中国語(作文)Ⅵ | 1 | ○ | 3~ | |||||

ドイツ語 | ドイツ語Ⅰ | 2 | ○ | 2~ | ||||

ドイツ語Ⅱ | 2 | ○ | 2~ | |||||

韓国語 | 韓国語Ⅰ | 2 | ○ | 2~ | ||||

韓国語Ⅱ | 2 | ○ | 2~ | |||||

日本語 | 日本語Ⅰ | 2 | ◎ | 1~ | (外国人留学生のみ) 10単位必修 | |||

日本語Ⅱ | 2 | ◎ | 1~ | |||||

日本語Ⅲ | 2 | ◎ | 2~ | |||||

日本語Ⅳ | 2 | ◎ | 2~ | |||||

日本事情基礎 | 2 | ◎ | 1 | |||||

教養科目 最低必要単位 ※( )内は外国人留学生の最低必要単位 | 必修 12単位(18単位) 選択必修 20単位(16単位) 選択 8単位(8単位) 計40単位(42単位) | |||||||

※「登録選択」とは、必ず年度の最初に履修登録し履修するが、単位を取得できなかった場合は次年度以降に選択科目と同じ扱いになる。

別表第2―1 社会福祉学部 社会福祉学科 専門教育科目表

(注) ◎必修科目 ○選択科目

系列 | 授業科目 | 単位 | 必・選 | 年次 | 備考(卒業所要単位数) | |||

基幹科目 | 社会福祉の考え方 | 2 | ◎ | 1 | 2単位必修 | |||

コミュニティ論 | 2 | ○ | 1~ | 8単位選択必修 | 全系列から12単位選択 | 教養科目及び専門科目から52単位選択(外国人留学生は48単位選択) | ||

ソーシャルワークの基盤と専門職Ⅰ | 2 | ○ | 1~ | |||||

ソーシャルワークの基盤と専門職Ⅱ | 2 | ○ | 1~ | |||||

地域福祉と包括的支援体制Ⅰ | 2 | ○ | 2~ | |||||

地域福祉と包括的支援体制Ⅱ | 2 | ○ | 2~ | |||||

社会保障Ⅰ | 2 | ○ | 3~ | |||||

社会保障Ⅱ | 2 | ○ | 3~ | |||||

基礎科目 | 社会福祉の原理と政策Ⅰ | 2 | ○ | 2~ | ||||

社会福祉の原理と政策Ⅱ | 2 | ○ | 2~ | |||||

ボランティア論とその活動 | 2 | ○ | 1~ | |||||

地域政策と地域づくり | 2 | ○ | 1~ | |||||

生活支援技術Ⅰ | 2 | ○ | 2~ | |||||

ソーシャルワークの理論と方法Ⅰ | 2 | ○ | 2~ | |||||

ソーシャルワークの理論と方法Ⅱ | 2 | ○ | 2~ | |||||

高齢者福祉 | 2 | ○ | 1~ | |||||

児童・家庭福祉 | 2 | ○ | 1~ | |||||

貧困に対する支援 | 2 | ○ | 2~ | |||||

障害者福祉 | 2 | ○ | 1~ | |||||

社会福祉発達史A | 2 | ○ | 2~ | |||||

社会福祉発達史B | 2 | ○ | 2~ | |||||

社会福祉発達史C | 2 | ○ | 3~ | |||||

居住福祉論 | 2 | ○ | 2~ | |||||

福祉用具の知識 | 2 | ○ | 2~ | |||||

精神疾患とその治療Ⅰ | 2 | ○ | 2~ | |||||

精神疾患とその治療Ⅱ | 2 | ○ | 2~ | |||||

現代の精神保健の課題と支援Ⅰ | 2 | ○ | 2~ | |||||

現代の精神保健の課題と支援Ⅱ | 2 | ○ | 2~ | |||||

精神保健福祉の原理Ⅰ | 2 | ○ | 2~ | |||||

精神保健福祉の原理Ⅱ | 2 | ○ | 2~ | |||||

精神保健福祉制度論 | 2 | ○ | 4 | |||||

心理学概論Ⅰ | 2 | ○ | 1~ | |||||

心理学概論Ⅱ | 2 | ○ | 1~ | |||||

発達心理学Ⅰ | 2 | ○ | 1~ | |||||

発達心理学Ⅱ | 2 | ○ | 1~ | |||||

心理学統計法Ⅰ | 2 | ○ | 1~ | |||||

心理学統計法Ⅱ | 2 | ○ | 1~ | |||||

学校心理学(教育・学校心理学) | 2 | ○ | 2~ | |||||

心理学研究法 | 2 | ○ | 2~ | |||||

学習心理学(学習・言語心理学) | 2 | ○ | 2~ | |||||

言語心理学(学習・言語心理学) | 2 | ○ | 2~ | |||||

神経心理学(神経・生理心理学) | 2 | ○ | 2~ | |||||

生理心理学(神経・生理心理学) | 2 | ○ | 3~ | |||||

知覚心理学(知覚・認知心理学) | 2 | ○ | 2~ | |||||

認知心理学(知覚・認知心理学) | 2 | ○ | 2~ | |||||

発達障害教育総論 | 2 | ○ | 1~ | |||||

障害児療育支援 | 2 | ○ | 1~ | |||||

発達診断の理論と方法 | 2 | ○ | 2~ | |||||

知的障害者の心理・生理・病理 | 2 | ○ | 2~ | |||||

肢体不自由者の心理・生理・病理 | 2 | ○ | 2~ | |||||

病弱者の心理・生理・病理 | 2 | ○ | 3~ | |||||

人体構造及び日常生活行動に関する理解 | 2 | ○ | 2~ | |||||

加齢及び障害に関する理解 | 2 | ○ | 2~ | |||||

保育と子育て支援 | 2 | ○ | 2~ | |||||

社会的養護 | 2 | ○ | 2~ | |||||

展開科目 | ソーシャルワークの理論と方法Ⅲ | 2 | ○ | 3~ | 8単位選択必修 | |||

ソーシャルワークの理論と方法Ⅳ | 2 | ○ | 3~ | |||||

福祉サービスの組織と経営 | 2 | ○ | 3~ | |||||

社会福祉政策 | 2 | ○ | 3~ | |||||

自治体福祉行政実務論 | 2 | ○ | 1~ | |||||

保健医療と福祉 | 2 | ○ | 3~ | |||||

刑事司法と福祉 | 2 | ○ | 3~ | |||||

権利擁護を支える法制度 | 2 | ○ | 3~ | |||||

生活支援技術Ⅱ | 2 | ○ | 3~ | |||||

地域ケア実践論 | 2 | ○ | 2~ | |||||

福祉住環境論 | 2 | ○ | 2~ | |||||

医療ソーシャルワーク論 | 2 | ○ | 2~ | |||||

リハビリテーション論 | 2 | ○ | 2~ | |||||

精神障害リハビリテーション論 | 2 | ○ | 3~ | |||||

ソーシャルワークの理論と方法(精神専門)Ⅰ | 2 | ○ | 3~ | |||||

ソーシャルワークの理論と方法(精神専門)Ⅱ | 2 | ○ | 4 | |||||

心理的アセスメント | 2 | ○ | 2~ | |||||

心理学的支援法 | 2 | ○ | 3~ | |||||

臨床心理学概論Ⅰ | 2 | ○ | 2~ | |||||

臨床心理学概論Ⅱ | 2 | ○ | 2~ | |||||

感情心理学(感情・人格心理学) | 2 | ○ | 3~ | |||||

人格心理学(感情・人格心理学) | 2 | ○ | 3~ | |||||

健康心理学(健康・医療心理学) | 2 | ○ | 3~ | |||||

医療心理学(健康・医療心理学) | 2 | ○ | 3~ | |||||

福祉心理学 | 2 | ○ | 3~ | |||||

障害者・障害児心理学 | 2 | ○ | 3~ | |||||

社会・集団心理学(社会・集団・家族心理学) | 2 | ○ | 1~ | |||||

家族心理学(社会・集団・家族心理学) | 2 | ○ | 1~ | |||||

心理調査概論 | 2 | ○ | 2~ | |||||

産業・組織心理学 | 2 | ○ | 3~ | |||||

司法・犯罪心理学 | 2 | ○ | 3~ | |||||

自立活動の理論と実際 | 2 | ○ | 2~ | |||||

視覚障害教育総論 | 2 | ○ | 3~ | |||||

聴覚・言語障害教育総論 | 2 | ○ | 3~ | |||||

重複障害教育総論 | 2 | ○ | 3~ | |||||

子どもの保健 (隔年開講) | 2 | ○ | 2~ | |||||

子どもの食と栄養 (隔年開講) | 2 | ○ | 2~ | |||||

児童福祉施設職員の実務と実践 | 2 | ○ | 3~ | |||||

介護職員の実務と実践 | 2 | ○ | 2~ | |||||

演習・実習科目 | ソーシャルワーク実習指導Ⅰ | 1 | ○ | 2~ | 8単位選択必修 | |||

ソーシャルワーク実習指導Ⅱ | 1 | ○ | 3~ | |||||

ソーシャルワーク実習指導Ⅲ | 1 | ○ | 3~ | |||||

ソーシャルワーク演習Ⅰ | 1 | ○ | 2~ | |||||

ソーシャルワーク演習Ⅱ | 1 | ○ | 2~ | |||||

ソーシャルワーク演習Ⅲ | 1 | ○ | 3~ | |||||

ソーシャルワーク演習Ⅳ | 1 | ○ | 3~ | |||||

ソーシャルワーク演習Ⅴ | 1 | ○ | 3~ | |||||

ソーシャルワーク実習Ⅰ | 1 | ○ | 2~ | |||||

ソーシャルワーク実習Ⅱ | 4 | ○ | 3~ | |||||

ソーシャルワーク応用実習 | 2 | ○ | 4 | |||||

ソーシャルワーク応用実習指導 | 1 | ○ | 4 | |||||

精神保健福祉援助実習指導Ⅰ | 1 | ○ | 3~ | |||||

精神保健福祉援助実習指導Ⅱ | 1 | ○ | 4 | |||||

精神保健福祉援助実習指導Ⅲ | 1 | ○ | 4 | |||||

精神保健福祉援助演習Ⅰ | 1 | ○ | 3~ | |||||

精神保健福祉援助演習Ⅱ | 1 | ○ | 4 | |||||

精神保健福祉援助演習Ⅲ | 1 | ○ | 4 | |||||

精神保健福祉援助実習Ⅰ | 1~2 | ○ | 3~ | |||||

精神保健福祉援助実習Ⅱ | 2 | ○ | 4 | |||||

心理学実験Ⅰ | 2 | ○ | 2~ | |||||

心理学実験Ⅱ | 2 | ○ | 2~ | |||||

心理演習Ⅰ | 2 | ○ | 3~ | |||||

心理演習Ⅱ | 2 | ○ | 3~ | |||||

心理実習 | 4 | ○ | 4 | |||||

応用心理調査実習 | 4 | ○ | 3~ | |||||

発達障害自立活動演習 | 2 | ○ | 3~ | |||||

教育のユニバーサルデザインと授業作り | 2 | ○ | 2~ | |||||

社会福祉学研究入門 | 2 | ○ | 3~ | |||||

英語文献講読(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ) | 2 | ○ | 2~ | |||||

インターンシップⅠ・Ⅱ | 4 | ○ | 3~ | |||||

公務員特別コース・ゼミナール(Ⅰ・Ⅱ) | 4 | ○ | 2・3 | |||||

国際キャリア(英語)ゼミナール(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ) | 4 | ○ | 1~ | |||||

国際キャリア(中国語)ゼミナール(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ) | 4 | ○ | 1~ | |||||

総合研究科目 | 社会福祉特別講義A | 2 | ○ | 2~ | ||||

社会福祉特別講義B | 2 | ○ | 2~ | |||||

社会福祉特別講義C | 2 | ○ | 4 | |||||

社会福祉特別講義D | 2 | ○ | 2~ | |||||

専門ゼミナールⅠ | 4 | ◎ | 3~ | |||||

専門ゼミナールⅡ | 4 | ○ | 4 | |||||

卒業研究と論文 | 8 | ○ | 4 | |||||

専門教育科目 最低必要単位 | 必修 6単位 選択必修 20単位 選択 12単位 計38単位 | |||||||

別表第2―2 環境ツーリズム学部 環境ツーリズム学科 専門教育科目表

注) ◎必修科目 ○選択科目

系列 | 授業科目 | 単位 | 必・選 | 年次 | 備考 | |||

専門基礎科目 | 地域社会学 | 2 | ◎ | 1~ | 必修 | |||

地域環境概論 | 2 | ◎ | 1~ | |||||

観光概論 | 2 | ◎ | 1~ | |||||

まちづくりの社会学 | 2 | ○ | 1~ | 4単位選択必修 | 専門教育科目全系列から18単位選択 | 教養科目・専門教育科目から28単位選択(外国人留学生は26単位) | ||

まちづくりの政治学 | 2 | ○ | 2~ | |||||

経済学概論 | 2 | ○ | 2~ | |||||

地理学概論 | 2 | ○ | 2~ | |||||

国際社会学 | 2 | ○ | 1~ | |||||

専門基幹科目 | 地域マネジメント | 地域政策と地域づくり | 2 | ○ | 1~ | 6単位選択必修 | ||

地産地消論 | 2 | ○ | 1~ | |||||

男女共生の地域づくり | 2 | ○ | 2~ | |||||

地方自治論 | 2 | ○ | 2~ | |||||

地方財政論 | 2 | ○ | 2~ | |||||

行政法 | 2 | ○ | 2~ | |||||

行政学 | 2 | ○ | 2~ | |||||

持続可能な地域経済 | 2 | ○ | 2~ | |||||

非営利事業論 | 2 | ○ | 2~ | |||||

まちづくりマネジメント論 | 2 | ○ | 2~ | |||||

地域イノベーション論 | 2 | ○ | 2~ | |||||

社会調査 | 社会調査論 | 4 | ○ | 1~ | 6単位選択必修 | |||

統計学 | 2 | ○ | 2~ | |||||

統計解析法 | 2 | ○ | 2~ | |||||

社会統計法 | 2 | ○ | 2~ | |||||

社会調査法 | 2 | ○ | 2~ | |||||

地域調査演習 | 6 | ○ | 3~ | |||||

専門展開科目 | 観光専門 | 観光文化論 | 2 | ○ | 2~ | 4単位選択必修 | ||

観光政策論 | 2 | ○ | 3~ | |||||

持続可能なツーリズム | 2 | ○ | 2~ | |||||

観光と地域ビジネス | 2 | ○ | 2~ | |||||

地域交通論 | 2 | ○ | 2~ | |||||

観光まちづくり事業論 | 4 | ○ | 2~ | |||||

観光まちづくり計画論 | 2 | ○ | 2~ | |||||

観光特別講義A | 2 | ○ | 2~ | |||||

観光まちづくり演習(Ⅰ・Ⅱ)(隔週開講) | 4 | ○ | 2~ | |||||

環境専門 | 持続可能性科学 | 2 | ○ | 2~ | 4単位選択必修 | |||

環境経済学 | 2 | ○ | 2~ | |||||

環境政策論 | 2 | ○ | 2~ | |||||

エコキャンパス論 | 2 | ○ | 2~ | |||||

環境マネジメント論 | 2 | ○ | 2~ | |||||

環境教育論 | 2 | ○ | 2~ | |||||

里山再生論 | 2 | ○ | 2~ | |||||

保全生態学 | 2 | ○ | 2~ | |||||

自然エネルギー論 | 2 | ○ | 2~ | |||||

自然調査演習(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ)(隔週開講) | 4 | ○ | 1~ | |||||

職業観養成科目 | 情報と職業 | 2 | ○ | 2~ | ||||

キャリアデザイン論 | 2 | ○ | 2・3 | |||||

職業観養成特別講義A | 2 | ○ | 2~ | |||||

若者と労働 | 2 | ○ | 2~ | |||||

インターンシップ(Ⅰ・Ⅱ) | 4 | ○ | 3~ | |||||

公務員特別コース・ゼミナール(Ⅰ・Ⅱ) | 4 | ○ | 2・3 | |||||

国際キャリア(英語)ゼミナール(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ) | 4 | ○ | 1~ | |||||

国際キャリア(中国語)ゼミナール(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ) | 4 | ○ | 1~ | |||||

演習科目 | 専門ゼミナールⅠ | 4 | ◎ | 2~ | 必修 | |||

専門ゼミナールⅡ | 4 | ◎ | 3~ | |||||

卒業研究ゼミナール | 4 | ◎ | 4 | |||||

専門ゼミナールA・B・C | 4 | ○ | 2~ | |||||

フィールド・実習ゼミナールⅠ | 4 | ○ | 2~ | |||||

フィールド・実習ゼミナールⅡ | 4 | ○ | 2~ | |||||

フィールド・実習ゼミナールⅢ | 4 | ○ | 2~ | |||||

関連科目 | 経営学概論 | 4 | ○ | 2~ | ||||

企業会計論 | 2 | ○ | 1~ | |||||

簿記 | 2 | ○ | 1~ | |||||

戦略経営論 | 2 | ○ | 2~ | |||||

市場戦略論A | 2 | ○ | 2~ | |||||

市場戦略論B | 2 | ○ | 2~ | |||||

中小企業論 | 2 | ○ | 2~ | |||||

質的調査法 | 2 | ○ | 2~ | |||||

商業と流通 | 2 | ○ | 2~ | |||||

専門教育科目 最低必要単位 | 必修 14単位 選択必修 28単位 選択 18単位 計 60単位 | |||||||

※「登録必修」とは、必ず年度の最初に履修登録し履修するが、単位を取得できなかった場合は次年度以降に選択必修と同じ扱いになる。

別表第2―3

企業情報学部 企業情報学科 専門教育科目表

(注) ◎必修科目 ○選択科目

系列 | 授業科目 | 単位 | 必・選 | 年次 | 備考(卒業所要単位数) | ||

専門基礎 | 経営学概論 | 4 | 登録必修 | 2~ | 4単位選択必修 | 教養科目・専門教育科目から23単位選択(外国人留学生は21単位) | |

情報学概論Ⅰ | 2 | 登録必修 | 1~ | ||||

情報学概論Ⅱ | 2 | 登録必修 | 2~ | ||||

デザイン概論 | 4 | 登録必修 | 1~ | ||||

専門共通科目 | 経済学概論 | 2 | ○ | 2~ | 12単位選択必修 | ||

質的調査法 | 2 | ○ | 2~ | ||||

インターネット・ビジネス論 | 2 | ○ | 2~ | ||||

オペレーションズ・マネジメント論 | 2 | ○ | 1~ | ||||

ネットワーク社会論 | 2 | ○ | 2~ | ||||

離散数学 | 2 | ○ | 1~ | ||||

情報数学 | 2 | ○ | 2~ | ||||

統計学 | 2 | ○ | 2~ | ||||

情報処理概論 | 2 | ○ | 2~ | ||||

基礎プログラミング | 4 | ○ | 1~ | ||||

ソフトウェア開発論 | 4 | ○ | 2~ | ||||

デザイン科学 | 2 | ○ | 2~ | ||||

地域情報メディア論 | 2 | ○ | 1~ | ||||

クラスター科目 | 経営 | 地域イノベーション論 | 2 | ○ | 2~ | 16単位選択必修 | |

経営情報システム論 | 2 | ○ | 2~ | ||||

人的資源管理論 | 2 | ○ | 2~ | ||||

簿記 | 2 | ○ | 1~ | ||||

戦略経営論 | 2 | ○ | 2~ | ||||

市場戦略論A | 2 | ○ | 2~ | ||||

市場戦略論B | 2 | ○ | 2~ | ||||

中小企業論 | 2 | ○ | 2~ | ||||

商業と流通 | 2 | ○ | 2~ | ||||

企業会計論 | 2 | ○ | 1~ | ||||

情報 | アルゴリズムとデータ構造 | 4 | ○ | 2~ | |||

アルゴリズムとデータ構造A | 2 | ○ | 2~ | ||||

アルゴリズムとデータ構造B | 2 | ○ | 2~ | ||||

コンピュータアーキテクチャ | 2 | ○ | 2~ | ||||

ネットワーク構築論 | 2 | ○ | 2~ | ||||

データベース論 | 4 | ○ | 2~ | ||||

データベース論A | 2 | ○ | 2~ | ||||

データベース論B | 2 | ○ | 2~ | ||||

データサイエンス論 | 2 | ○ | 2~ | ||||

情報セキュリティ | 2 | ○ | 2~ | ||||

応用プログラミング | 4 | ○ | 2~ | ||||

プログラミング言語論 | 2 | ○ | 2~ | ||||

オペレーティングシステム | 2 | ○ | 2~ | ||||

ネットワークプログラミング | 2 | ○ | 2~ | ||||

デザイン | メディアプランニング論 | 2 | ○ | 1~ | |||

情報通信文化論 | 2 | ○ | 1~ | ||||

マルチメディア論 | 2 | ○ | 1~ | ||||

コンピュータグラフィックス | 2 | ○ | 2~ | ||||

コンピュータビジョン | 2 | ○ | 2~ | ||||

画像処理論 | 2 | ○ | 2~ | ||||

デジタル映像表現 | 2 | ○ | 1~ | ||||

情報デザイン | 2 | ○ | 2~ | ||||

コマーシャルデザイン | 2 | ○ | 2~ | ||||

プロダクトデザイン | 2 | ○ | 2~ | ||||

色彩学 | 2 | ○ | 2~ | ||||

職業観養成科目 | 職業選択と生き方 | 2 | 登録必修 | 1 | 6単位選択必修 | ||

情報と職業 | 2 | ○ | 2~ | ||||

キャリアデザイン論 | 2 | ○ | 2・3 | ||||

職業観養成特別講義A | 2 | ○ | 2~ | ||||

若者と労働 | 2 | ○ | 2~ | ||||

インターンシップ(Ⅰ・Ⅱ) | 4 | ○ | 3~ | ||||

公務員特別コースゼミナール(Ⅰ・Ⅱ) | 4 | ○ | 2・3 | ||||

国際キャリア(英語)ゼミナール(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ) | 4 | ○ | 1~ | ||||

国際キャリア(中国語)ゼミナール(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ) | 4 | ○ | 1~ | ||||

プロジェクト型科目 | プロジェクト研究Ⅰ | 8 | ◎ | 2~ | 24単位必修 | ||

プロジェクト研究Ⅱ | 8 | ◎ | 3~ | ||||

プロジェクト研究Ⅲ | 8 | ◎ | 4 | ||||

プロジェクト研究A・B・C | 8 | ○ | 2~ | ||||

卒業研究 | 8 | ○ | 4 | ||||

関連科目 | 観光概論 | 2 | ○ | 2~ | |||

政治学概論 | 2 | ○ | 2~ | ||||

行政法 | 2 | ○ | 2~ | ||||

地方自治論 | 2 | ○ | 2~ | ||||

知的財産権 | 2 | ○ | 2~ | ||||

環境マネジメント論 | 2 | ○ | 2~ | ||||

専門教育科目 最低必要単位 | 必修 24(24)単位 選択必修 38(38)単位 計 62(62)単位 | ||||||

※「登録必修」とは、必ず年度の最初に履修登録し履修するが、単位を取得できなかった場合は次年度以降に選択必修と同じ扱いになる。

別表第3―1―1

教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目

環境ツーリズム学部:中学校教諭一種免許状・高等学校教諭一種免許状

免許法施行規則に定める科目及び単位数 | 左記に対応する本学開設授業科目 | ||||

科目 | 単位数 | 授業科目 | 単位 | 履修基準 | 取得年次 |

日本国憲法 | 2 | 憲法 | 2 | ◎ | 1~ |

体育 | 2 | スポーツ実技Ⅰ | 1 | ◎ | 1~ |

スポーツ実技Ⅱ | 1 | 1科目◎ | 2~ | ||

身体パフォーマンスⅠ | 2 | 1~ | |||

外国語コミュニケーション | 2 | 基礎英語Ⅰ | 2 | 1科目以上2単位 ◎ | 1~ |

基礎英語Ⅱ | 2 | 1~ | |||

英語(会話)Ⅰ | 1 | 1~ | |||

英語(会話)Ⅱ | 1 | 1~ | |||

英語(会話)Ⅲ | 1 | 1~ | |||

英語(会話)Ⅳ | 1 | 1~ | |||

英語(会話)Ⅴ | 1 | 2~ | |||

英語(会話)Ⅵ | 1 | 2~ | |||

ドイツ語Ⅰ | 2 | 1~ | |||

中国語Ⅰ | 2 | 1~ | |||

韓国語Ⅰ | 2 | 1~ | |||

情報機器の操作 | 2 | コンピュータ基礎 | 2 | ◎ | 1 |

別表第3―1―2

教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目

企業情報学部:高等学校教諭一種免許状

免許法施行規則に定める科目及び単位数 | 左記に対応する本学開設授業科目 | ||||

科目 | 単位数 | 授業科目 | 単位 | 履修基準 | 取得年次 |

日本国憲法 | 2 | 憲法 | 2 | ◎ | 1~ |

体育 | 2 | スポーツ実技Ⅰ | 1 | ◎ | 1~ |

スポーツ実技Ⅱ | 1 | 1科目◎ | 2~ | ||

身体パフォーマンスⅠ | 2 | 1~ | |||

外国語コミュニケーション | 2 | 基礎英語Ⅰ | 2 | 1科目以上2単位◎ | 1~ |

基礎英語Ⅱ | 2 | 1~ | |||

英語(会話)Ⅰ | 1 | 1~ | |||

英語(会話)Ⅱ | 1 | 1~ | |||

英語(会話)Ⅲ | 1 | 1~ | |||

英語(会話)Ⅳ | 1 | 1~ | |||

英語(会話)Ⅴ | 1 | 2~ | |||

英語(会話)Ⅵ | 1 | 2~ | |||

ドイツ語Ⅰ | 2 | 1~ | |||

中国語Ⅰ | 2 | 1~ | |||

韓国語Ⅰ | 2 | 1~ | |||

情報機器の操作 | 2 | コンピュータ基礎 | 2 | ◎ | 1 |

別表第3―2

教育職員免許法施行規則第66の6に定める科目

社会福祉学部:中学校教諭一種免許状・高等学校教諭一種免許状

免許法施行規則に定める科目及び単位数 | 左記に対応する本学開設授業科目 | ||||

科目 | 単位数 | 授業科目 | 単位 | 履修基準 | 取得年次 |

日本国憲法 | 2 | 憲法 | 2 | ◎ | 1~ |

体育 | 2 | スポーツ実技Ⅰ | 1 | ◎ | 1~ |

スポーツ実技Ⅱ | 1 | 1科目◎ | 2~ | ||

身体パフォーマンスⅠ | 2 | 1~ | |||

外国語コミュニケーション | 2 | 基礎英語Ⅰ | 2 | 1科目以上2単位◎ | 1~ |

基礎英語Ⅱ | 2 | 1~ | |||

英語(会話)Ⅰ | 1 | 1~ | |||

英語(会話)Ⅱ | 1 | 1~ | |||

英語(会話)Ⅲ | 1 | 1~ | |||

英語(会話)Ⅳ | 1 | 1~ | |||

英語(会話)Ⅴ | 1 | 2~ | |||

英語(会話)Ⅵ | 1 | 2~ | |||

ドイツ語Ⅰ | 2 | 1~ | |||

中国語Ⅰ | 2 | 1~ | |||

韓国語Ⅰ | 2 | 1~ | |||

情報機器の操作 | 2 | 情報リテラシー | 2 | ◎ | 1 |

別表第3―3

環境ツーリズム学部:中学校教諭一種免許状(社会)

教科及び教科の指導法に関する科目(最低所要単位数:32単位)

◎必修科目 ○選択科目

免許法令による科目群 | 免許法令による単位数 | 本学開講科目による履修基準 | 必要単位数 | 必要単位数 | |||||

科目 | 単位 | 履修基準 | 取得年次 | ||||||

教科及び教科の指導法に関する科目 | 教科に関する専門的事項 | 日本史及び外国史 | 1以上 | 日本史概論 | 2 | ◎ | 2~ | 最低修得単位28単位(必修を含む) ただし、本学では32単位 | 大学が独自に設定する科目から4単位 |

日本史 | 2 | ○ | 1~ | ||||||

東洋史概論 | 2 | ◎ | 2~ | ||||||

東洋史 | 2 | ○ | 1~ | ||||||

西洋史概論 | 2 | ◎ | 2~ | ||||||

西洋史 | 2 | ○ | 1~ | ||||||

社会思想史 | 2 | ○ | 1~ | ||||||

歴史の見方 | 2 | ○ | 1~ | ||||||

地理学(地誌を含む) | 1以上 | 地理学概論 | 2 | ◎ | 2~ | ||||

地理学 | 2 | ◎ | 1~ | ||||||

地誌概論 | 2 | ◎ | 2~ | ||||||

地誌 | 2 | ○ | 1~ | ||||||

観光文化論 | 2 | ○ | 2~ | ||||||

「法律学、政治学」 | 1以上 | 法学 | 2 | ◎ | 1~ | ||||

地方自治論 | 2 | ○ | 2~ | ||||||

政治学概論 | 2 | ○ | 1~ | ||||||

行政法 | 2 | ○ | 1~ | ||||||

「社会学、経済学」 | 1以上 | 地域社会学 | 2 | ○ | 1~ | ||||

地域環境概論 | 2 | ○ | 1~ | ||||||

社会調査論 | 4 | ○ | 1~ | ||||||

まちづくりの社会学 | 2 | ◎ | 1~ | ||||||

経済学概論 | 2 | ◎ | 2~ | ||||||

国際社会学 | 2 | ○ | 1~ | ||||||

地域政策と地域づくり | 2 | ○ | 1~ | ||||||

持続可能な地域経済 | 2 | ○ | 2~ | ||||||

「哲学、倫理学、宗教学」 | 1以上 | 哲学概論 | 2 | ◎ | 2~ | ||||

哲学 | 2 | ○ | 1~ | ||||||

倫理学概論 | 2 | ◎ | 2~ | ||||||

倫理学 | 2 | ○ | 1~ | ||||||

各教科の指導法(情報機器及び教材の活用を含む。) | 8以上 | 社会科指導法基礎☆ | 2 | ◎ | 1 | ||||

社会科・地歴科教育法A☆ | 2 | ◎ | 2~ | ||||||

社会科・地歴科教育法B☆ | 2 | ◎ | 2~ | ||||||

社会科・公民科教育法A☆ | 2 | ◎ | 2~ | ||||||

社会科・公民科教育法B☆ | 2 | ◎ | 2~ | ||||||

☆は卒業単位として算入されない科目

備考 「各教科の指導法(情報機器及び教材の活用を含む。)」については、社会福祉学部及び環境ツーリズム学部に共通に置くこととする。

別表第3―4

環境ツーリズム学部:高等学校教諭一種免許状(公民)

教科及び教科の指導法に関する科目(最低所要単位数:24単位)

(注) ◎必修科目 ○選択科目

免許法令による科目群 | 免許法令による単位数 | 本学開講科目による履修基準 | 必要単位数 | 必要単位数 | |||||

科目 | 単位 | 履修基準 | 取得年次 | ||||||

教科及び教科の指導法に関する科目 | 教科に関する専門的事項 | 法律学(国際法を含む)、政治学(国際政治を含む) | 1以上 | 法学 | 2 | ◎ | 1~ | 最低修得所要単位24単位(必修を含む) | 大学が独自に設定する科目から12単位 |

民法 | 2 | ◎ | 1~ | ||||||

地方自治論 | 2 | ○ | 2~ | ||||||

政治学概論 | 2 | ○ | 1~ | ||||||

行政法 | 2 | ○ | 2~ | ||||||

「社会学、経済学(国際経済を含む)」 | 1以上 | 地域社会学 | 2 | ○ | 1~ | ||||

地域環境概論 | 2 | ○ | 1~ | ||||||

社会調査論 | 4 | ○ | 1~ | ||||||

まちづくりの社会学 | 2 | ◎ | 1~ | ||||||

経済学概論 | 2 | ◎ | 2~ | ||||||

国際社会学 | 2 | ○ | 1~ | ||||||

地域政策と地域づくり | 2 | ○ | 1~ | ||||||

持続可能な地域経済 | 2 | ○ | 2~ | ||||||

「哲学、倫理学、宗教学、心理学」 | 1以上 | 哲学概論 | 2 | ◎ | 2~ | ||||

哲学 | 2 | ○ | 1~ | ||||||

倫理学概論 | 2 | ◎ | 2~ | ||||||

倫理学 | 2 | ○ | 1~ | ||||||

心理学 | 2 | ○ | 1~ | ||||||

各教科の指導法(情報機器及び教材の活用を含む。) | 4以上 | 社会科・公民科教育法Ⅰ☆ | 2 | ◎ | 2~ | ||||

社会科・公民科教育法Ⅱ☆ | 2 | ◎ | 2~ | ||||||

☆は卒業単位として算入されない科目

備考 「各教科の指導法(情報機器及び教材の活用を含む。)」については、社会福祉学部及び環境ツーリズム学部に共通に置くこととする。

別表第3―5

環境ツーリズム学部:高校教諭一種免許状(地理歴史)

教科及び教科の指導法に関する科目(最低所要単位数:24単位)

(注) ◎必修科目 ○選択科目

免許法令による科目群 | 免許法令による単位数 | 本学開講科目による履修基準 | 必要単位数 | 必要単位数 | |||||

科目 | 単位 | 履修基準 | 取得年次 | ||||||

教科及び教科の指導法に関する科目 | 教科に関する専門的事項 | 日本史 | 1以上 | 日本史概論 | 2 | ◎ | 2~ | 最低修得単位24単位(必修を含む) | 大学が独自に設定する科目から12単位 |

日本史 | 2 | ○ | 1~ | ||||||

社会思想史 | 2 | ○ | 1~ | ||||||

歴史の見方 | 2 | ○ | 1~ | ||||||

外国史 | 1以上 | 東洋史概論 | 2 | ◎ | 2~ | ||||

東洋史 | 2 | ○ | 1~ | ||||||

西洋史概論 | 2 | ◎ | 2~ | ||||||

西洋史 | 2 | ○ | 1~ | ||||||

東アジア社会論 | 2 | ○ | 2~ | ||||||

人文地理学及び自然地理学 | 1以上 | 地理学 | 2 | ◎ | 1~ | ||||

地理学概論 | 2 | ◎ | 2~ | ||||||

観光文化論 | 2 | ◎ | 2~ | ||||||

地誌 | 1以上 | 地誌 | 2 | ○ | 1~ | ||||

地誌概論 | 2 | ◎ | 2~ | ||||||

各教科の指導法(情報機器及び教材の活用を含む。) | 4以上 | 社会科・地歴科教育法A☆ | 2 | ◎ | 2~ | ||||

社会科・地歴科教育法B☆ | 2 | ◎ | 2~ | ||||||

☆は卒業単位として算入されない科目

備考 「各教科の指導法(情報機器及び教材の活用を含む。)」については、社会福祉学部及び環境ツーリズム学部に共通に置くこととする。

別表第3―6

企業情報学部:高等学校教諭一種免許状(情報)

教科及び教科の指導法に関する科目(最低所要単位数:24単位)

(注) ◎必修科目 ○選択科目

免許法令による科目群 | 免許法令による単位数 | 本学開講科目による履修基準 | 必要単位数 | 必要単位数 | |||||

科目 | 単位 | 履修基準 | 取得年次 | ||||||

教科及び教科の指導法に関する科目 | 教科に関する専門的事項 | 情報社会及び情報倫理 | 1以上 | ネットワーク社会論 | 2 | ◎ | 2~ | 最低修得単位24単位(必修を含む) | 大学が独自に設定する科目から12単位 |

コンピュータ及び情報処理(実習を含む) | 1以上 | 情報処理概論 | 2 | ◎ | 2~ | ||||

オペレーティングシステム | 2 | ○ | 2~ | ||||||

アルゴリズムとデータ構造 | 4 | ○ | 2~ | ||||||

コンピュータアーキテクチャ | 2 | ○ | 2~ | ||||||

ソフトウェア開発論 | 4 | ○ | 1~ | ||||||

情報数学 | 2 | ○ | 2~ | ||||||

基礎プログラミング | 4 | 1科目 ◎ | 1 | ||||||

応用プログラミング | 4 | 2 | |||||||

情報システム(実習を含む) | 1以上 | データベース論 | 4 | ◎ | 2~ | ||||

経営情報システム論 | 2 | ○ | 2~ | ||||||

情報セキュリティ | 2 | ○ | 1~ | ||||||

情報通信ネットワーク(実習を含む) | 1以上 | ネットワーク構築論 | 2 | ◎ | 2~ | ||||

インターネット・ビジネス論 | 2 | ○ | 2~ | ||||||

ネットワークプログラミング | 2 | ○ | 2~ | ||||||

マルチメディア表現及び技術(実習を含む) | 1以上 | マルチメディア論 | 2 | ◎ | 1~ | ||||

情報デザイン | 2 | ◎ | 2~ | ||||||

色彩学 | 2 | ○ | 2~ | ||||||

コンピュータグラフィックス | 2 | ○ | 2~ | ||||||

画像処理論 | 2 | ○ | 2~ | ||||||

コマーシャルデザイン | 2 | ○ | 2~ | ||||||

デジタル映像表現 | 2 | ○ | 1~ | ||||||

情報と職業 | 1以上 | 情報と職業 | 2 | ◎ | 2~ | ||||

各教科の指導法(情報機器及び教材の活用を含む。) | 4以上 | 情報科教育法Ⅰ☆ | 2 | ◎ | 2~ | ||||

情報科教育法Ⅱ☆ | 2 | ◎ | 2~ | ||||||

☆は卒業単位として算入されない科目

別表第3―7

社会福祉学部:中学校教諭一種免許状(社会)

教科及び教科の指導法に関する科目(最低所要単位数:34単位)

(注) ◎必修科目 ○選択科目

免許法令による科目群 | 免許法令による単位数 | 本学開講科目による履修基準 | 必要単位数 | 必要単位数 | |||||

科目 | 単位 | 履修基準 | 取得年次 | ||||||

教科及び教科の指導法に関する科目 | 教科に関する専門的事項 | 日本史及び外国史 | 1以上 | 日本史概論 | 2 | ◎ | 2~ | 最低修得単位28単位(必修を含む) ただし、本学では34単位 | 大学が独自に設定する科目から4単位 |

東洋史概論 | 2 | ◎ | 2~ | ||||||

西洋史概論 | 2 | ◎ | 2~ | ||||||

日本史 | 2 | ○ | 1~ | ||||||

東洋史 | 2 | ○ | 1~ | ||||||

西洋史 | 2 | ○ | 1~ | ||||||

社会思想史 | 2 | ○ | 1~ | ||||||

歴史の見方 | 2 | ○ | 1~ | ||||||

地理学(地誌を含む) | 1以上 | 地理学概論 | 2 | ◎ | 2~ | ||||

地理学 | 2 | ◎ | 1~ | ||||||

地誌 | 2 | ○ | 1~ | ||||||

地誌概論 | 2 | ◎ | 2~ | ||||||

「法律学、政治学」 | 1以上 | 法学 | 2 | ◎ | 1~ | ||||

地方自治論 | 2 | ○ | 2~ | ||||||

政治学概論 | 2 | ◎ | 1~ | ||||||

行政法 | 2 | ○ | 2~ | ||||||

民法 | 2 | ○ | 1~ | ||||||

権利擁護を支える法制度 | 2 | ○ | 2~ | ||||||

刑事司法と福祉 | 2 | ○ | 1~ | ||||||

「社会学、経済学」 | 1以上 | 社会学と社会システム | 2 | ◎ | 1~ | ||||

福祉の仕事 | 2 | ○ | 1 | ||||||

社会福祉の考え方 | 2 | ○ | 1 | ||||||

経済学 | 2 | ◎ | 1~ | ||||||

地域福祉と包括的支援体制Ⅰ | 2 | ○ | 2~ | ||||||

「哲学、倫理学、宗教学」 | 1以上 | 哲学概論 | 2 | ◎ | 2~ | ||||

哲学 | 2 | ○ | 1~ | ||||||

倫理学概論 | 2 | ◎ | 2~ | ||||||

倫理学 | 2 | ○ | 1~ | ||||||

各教科の指導法(情報機器及び教材の活用を含む。) | 8以上 | 社会科指導法基礎☆ | 2 | ◎ | 1 | ||||

社会科・地歴科教育法A☆ | 2 | ◎ | 2~ | ||||||

社会科・地歴科教育法B☆ | 2 | ◎ | 2~ | ||||||

社会科・公民科教育法A☆ | 2 | ◎ | 2~ | ||||||

社会科・公民科教育法B☆ | 2 | ◎ | 2~ | ||||||

☆は卒業単位として算入されない科目

備考 「各教科の指導法(情報機器及び教材の活用を含む。)」については、社会福祉学部及び環境ツーリズム学部に共通に置くこととする。

別表第3―8

社会福祉学部:高等学校教諭一種免許状(公民)

教科及び教科の指導法に関する科目(最低所要単位数:24単位)

(注) ◎必修科目 ○選択科目

免許法令による科目群 | 免許法令による単位数 | 本学開講科目による履修基準 | 必要単位数 | 必要単位数 | |||||

科目 | 単位 | 履修基準 | 取得年次 | ||||||

教科及び教科の指導法に関する科目 | 教科に関する専門的事項 | 法律学(国際法を含む)、政治学(国際政治を含む) | 1以上 | 法学 | 2 | ◎ | 1~ | 最低修得単位24単位(必修を含む) | 大学が独自に設定する科目から12単位 |

地方自治論 | 2 | ○ | 2~ | ||||||

政治学概論 | 2 | ○ | 1~ | ||||||

行政法 | 2 | ○ | 2~ | ||||||

民法 | 2 | ○ | 1~ | ||||||

権利擁護を支える法制度 | 2 | ○ | 2~ | ||||||

刑事司法と福祉 | 2 | ○ | 1~ | ||||||

「社会学、経済学(国際経済を含む)」 | 1以上 | 社会学と社会システム | 2 | ◎ | 1~ | ||||

福祉の仕事 | 2 | ○ | 1 | ||||||

社会福祉の考え方 | 2 | ○ | 1 | ||||||

経済学 | 2 | ◎ | 1~ | ||||||

地域福祉と包括的支援体制Ⅰ | 2 | ○ | 2~ | ||||||

「哲学、倫理学、宗教学、心理学」 | 1以上 | 哲学概論 | 2 | ◎ | 2~ | ||||

哲学 | 2 | ○ | 1~ | ||||||

倫理学概論 | 2 | ◎ | 2~ | ||||||

倫理学 | 2 | ○ | 1~ | ||||||

心理学概論Ⅰ | 2 | ○ | 1~ | ||||||

心理学概論Ⅱ | 2 | ○ | 1~ | ||||||

心理学 | 2 | ○ | 1~ | ||||||

各教科の指導法(情報機器及び教材の活用を含む。) | 4以上 | 社会科・公民科教育法A☆ | 2 | ◎ | 2~ | ||||

社会科・公民科教育法B☆ | 2 | ◎ | 2~ | ||||||

☆は卒業単位として算入されない科目

備考 「各教科の指導法(情報機器及び教材の活用を含む。)」については、社会福祉学部及び環境ツーリズム学部に共通に置くこととする。

別表第3―9

社会福祉学部:高等学校教諭一種免許状(福祉)

教科及び教科の指導法に関する科目(最低所要単位数:55単位)

(注) ◎必修科目 ○選択科目

免許法令による科目群 | 免許法令による単位数 | 本学開講科目による履修基準 | 必要単位数 | 必要単位数 | |||||

科目 | 単位 | 履修基準 | 取得年次 | ||||||

教科及び教科の指導法に関する科目 | 教科に関する専門的事項 | 社会福祉学(職業指導を含む) | 1以上 | 社会福祉の原理と政策Ⅰ | 2 | ◎ | 2~ | 最低修得単位24単位(必修を含む)ただし、本学では55単位 | 大学が独自に設定する科目から12単位 |

社会福祉の原理と政策Ⅰ | 2 | ◎ | 2~ | ||||||

社会保障Ⅰ | 2 | ◎ | 3~ | ||||||

社会保障Ⅱ | 2 | ◎ | 3~ | ||||||

貧困に対する支援 | 2 | ○ | 2~ | ||||||

高齢者福祉、児童福祉及び障害者福祉 | 1以上 | 高齢者福祉 | 2 | ◎ | 1~ | ||||

児童・家庭福祉 | 2 | ◎ | 1~ | ||||||

障害者福祉 | 2 | ◎ | 1~ | ||||||

社会福祉援助技術 | 1以上 | ソーシャルワークの基盤と専門職Ⅰ | 2 | ◎ | 1~ | ||||

ソーシャルワークの基盤と専門職Ⅱ | 2 | ◎ | 1~ | ||||||

ソーシャルワークの理論と方法Ⅰ | 2 | ◎ | 2~ | ||||||

ソーシャルワークの理論と方法Ⅱ | 2 | ◎ | 2~ | ||||||

ソーシャルワークの理論と方法Ⅲ | 2 | ◎ | 3~ | ||||||

ソーシャルワークの理論と方法Ⅳ | 2 | ◎ | 3~ | ||||||

地域福祉と包括的支援体制Ⅱ | 2 | ◎ | 2~ | ||||||

社会福祉調査の基礎 | 2 | ◎ | 1~ | ||||||

介護理論及び介護技術 | 1以上 | 生活支援技術Ⅰ | 2 | ◎ | 2~ | ||||

社会福祉総合実習(社会福祉援助実習及び社会福祉施設等における介護実習を含む) | 1以上 | ソーシャルワーク演習Ⅰ | 1 | ◎ | 2~ | ||||

ソーシャルワーク演習Ⅱ | 1 | ◎ | 3~ | ||||||

ソーシャルワーク演習Ⅲ | 1 | ◎ | 3~ | ||||||

ソーシャルワーク演習Ⅳ | 1 | ◎ | 3~ | ||||||

ソーシャルワーク実習指導Ⅰ | 1 | ◎ | 2~ | ||||||

ソーシャルワーク実習指導Ⅱ | 1 | ◎ | 3~ | ||||||

ソーシャルワーク実習指導Ⅲ | 1 | ◎ | 3~ | ||||||

ソーシャルワーク実習Ⅰ | 1 | ◎ | 2~ | ||||||

ソーシャルワーク実習Ⅱ | 4 | ◎ | 3~ | ||||||

人体構造及び日常生活行動に関する理解 | 1以上 | 人体構造及び日常生活行動に関する理解 | 2 | ◎ | 2~ | ||||

加齢及び障害に関する理解 | 1以上 | 加齢及び障害に関する理解 | 2 | ◎ | 2~ | ||||

各教科の指導法(情報機器及び教材の活用を含む。) | 4以上 | 福祉科教育法Ⅰ☆ | 2 | ◎ | 2~ | ||||

福祉科教育法Ⅱ☆ | 2 | ◎ | 2~ | ||||||

☆は卒業単位として算入されない科目

別表第3―10

社会福祉学部:高校教諭一種免許状(地理歴史)

教科及び教科の指導法に関する科目(最低所要単位数:24単位)

(注) ◎必修科目 ○選択科目

免許法令による科目群 | 免許法令による単位数 | 本学開講科目による履修基準 | 必要単位数 | 必要単位数 | |||||

科目 | 単位 | 履修基準 | 取得年次 | 最低修得単位24単位(必修を含む) | 大学が独自に設定する科目から12単位 | ||||

教科及び教科の指導法に関する科目 | 教科に関する専門的事項 | 日本史 | 1以上 | 日本史概論 | 2 | ◎ | 2~ | ||

日本史 | 2 | ○ | 1~ | ||||||

社会思想史 | 2 | ○ | 1~ | ||||||

社会福祉発達史A | 2 | ◎ | 2~ | ||||||

歴史の見方 | 2 | ○ | 1~ | ||||||

外国史 | 1以上 | 東洋史概論 | 2 | ◎ | 2~ | ||||

東洋史 | 2 | ○ | 1~ | ||||||

西洋史概論 | 2 | ◎ | 2~ | ||||||

西洋史 | 2 | ○ | 1~ | ||||||

社会福祉発達史B | 2 | ○ | 2~ | ||||||

社会福祉発達史C | 2 | ○ | 3~ | ||||||

人文地理学及び自然地理学 | 1以上 | 地理学 | 2 | ◎ | 1~ | ||||

地理学概論 | 2 | ◎ | 2~ | ||||||

地誌 | 1以上 | 地誌 | 2 | ○ | 1~ | ||||

地誌概論 | 2 | ◎ | 2~ | ||||||

各教科の指導法(情報機器及び教材の活用を含む。) | 4以上 | 社会科・地歴科教育法A☆ | 2 | ◎ | 2~ | ||||

社会科・地歴科教育法B☆ | 2 | ◎ | 2~ | ||||||

☆は卒業単位として算入されない科目

備考 「各教科の指導法(情報機器及び教材の活用を含む。)」については、社会福祉学部及び環境ツーリズム学部に共通に置くこととする。

別表第3―11

環境ツーリズム学部:中学校教諭一種免許状(社会)

教育の基礎的理解に関する科目、道徳、総合的な学習時間等の指導法及び生徒指導、教育相談に関する科目、教育実践に関する科目、大学が独自に設定する科目(最低所要単位数:31単位)

(注) ◎必修科目 ○選択科目

免許法令による科目群 | 免許法令による単位数 | 本学開講科目による履修基準 | 必要単位数 | 必要単位数 | ||||

科目 | 単位 | 履修基準 | 取得年次 | 最低修得単位27単位(必修を含む) ただし、本学では31単位 | 大学が独自に設定する科目から4単位 | |||

教育の基礎的理解に関する科目 | ・教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想 ・教職の意義及び教員の役割・職務内容(チーム学校運営への対応を含む。) ・教育に関する社会的、制度的又は経営的事項(学校と地域との連携及び学校安全への対応を含む。) ・幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程 ・特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解 ・教育課程の意義及び編成の方法(カリキュラム・マネジメントを含む。) | 10 | 教育学概論☆ | 2 | ◎ | 1~ | ||

教育学 | 2 | ○ | 1~ | |||||

教職概論☆ | 2 | ◎ | 1~2 | |||||

教育制度・経営☆ | 2 | ◎ | 2~ | |||||

教育心理学(教育・学校心理学) | 2 | ◎ | 1~ | |||||

特別支援教育概論☆ | 2 | ◎ | 1~ | |||||

教育課程論☆ | 2 | ◎ | 2~ | |||||

道徳、総合的な学習時間等の指導法及び生徒指導、教育相談に関する科目 | ・道徳の理論及び指導法 ・総合的な学習の時間の指導法 ・特別活動の指導法 ・教育の方法及び技術(情報機器及び教材の活用を含む。) ・情報通信技術を活用した教育の理論及び方法 ・生徒指導の理論及び方法 ・教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法 ・進路指導及びキャリア教育の理論及び方法 | 10 | 道徳教育の指導法☆ | 2 | ◎ | 2~ | ||

特別活動及び総合的な学習の時間の指導法☆ | 2 | ◎ | 2~ | |||||

教育の方法及び情報通信技術を活用した指導法☆ | 2 | ◎ | 2~ | |||||

生徒指導論☆ | 2 | ◎ | 3~ | |||||

教育相談の理論と方法☆ | 2 | ◎ | 3~ | |||||

進路指導論☆ | 2 | ◎ | 3~ | |||||

教育実践に関する科目 | ・教育実習 | 5 | 教育実習指導☆ | 1 | ◎ | 3 | ||

教育実習1☆ | 4 | ◎ | 4 | |||||

・教育実践演習 | 2 | 教職実践演習☆ | 2 | ◎ | 4 | |||

大学が独自に設定する科目 | 4 | 発達障害教育総論☆ | 2 | ○ | 1~ | |||

介護等体験☆ | 1 | ◎ | 2~3 | |||||

学校体験活動Ⅰ☆ | 1 | ○ | 1~ | |||||

学校体験活動Ⅱ☆ | 1 | ○ | 2~ | |||||

☆は卒業単位として算入されない科目

備考 「介護等体験」(1単位)を「大学が独自に設定する科目」として算入することができる。

教育の基礎的理解に関する科目、道徳、総合的な学習時間等の指導法及び生徒指導、教育相談に関する科目、教育実践に関する科目については、全学共通に置くこととする。

別表第3―12

環境ツーリズム学部:高校教諭一種免許状(公民)

教育の基礎的理解に関する科目、道徳、総合的な学習時間等の指導法及び生徒指導、教育相談に関する科目、教育実践に関する科目、大学が独自に設定する科目(最低所要単位数:27単位)

(注) ◎必修科目 ○選択科目

免許法令による科目群 | 免許法令による単位数 | 本学開講科目による履修基準 | 必要単位数 | 必要単位数 | ||||

科目 | 単位 | 履修基準 | 取得年次 | 最低修得単位23単位(必修を含む) ただし、本学では27単位 | 大学が独自に設定する科目から12単位 | |||

教育の基礎的理解に関する科目 | ・教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想 ・教職の意義及び教員の役割・職務内容(チーム学校運営への対応を含む。) ・教育に関する社会的、制度的又は経営的事項(学校と地域との連携及び学校安全への対応を含む。) ・幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程 ・特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解 ・教育課程の意義及び編成の方法(カリキュラム・マネジメントを含む。) | 10 | 教育学概論☆ | 2 | ◎ | 1~ | ||

教育学 | 2 | ○ | 1~ | |||||

教職概論☆ | 2 | ◎ | 1~2 | |||||

教育制度・経営☆ | 2 | ◎ | 2~ | |||||

教育心理学(教育・学校心理学) | 2 | ◎ | 1~ | |||||

特別支援教育概論☆ | 2 | ◎ | 1~ | |||||

教育課程論☆ | 2 | ◎ | 2~ | |||||

道徳、総合的な学習時間等の指導法及び生徒指導、教育相談に関する科目 | ・総合的な学習の時間の指導法 ・特別活動の指導法 ・教育の方法及び技術(情報機器及び教材の活用を含む。) ・情報通信技術を活用した教育の理論及び方法 ・生徒指導の理論及び方法 ・教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法 ・進路指導及びキャリア教育の理論及び方法 | 8 | 特別活動及び総合的な学習の時間の指導法☆ | 2 | ◎ | 2~ | ||

教育の方法及び情報通信技術を活用した指導法☆ | 2 | ◎ | 2~ | |||||

生徒指導論☆ | 2 | ◎ | 3~ | |||||

教育相談の理論と方法☆ | 2 | ◎ | 3~ | |||||

進路指導論☆ | 2 | ◎ | 3~ | |||||

教育実践に関する科目 | ・教育実習 | 3 | 教育実習指導☆ | 1 | ◎ | 3 | ||

教育実習2☆ | 2 | ◎ | 4 | |||||

・教育実践演習 | 2 | 教職実践演習☆ | 2 | ◎ | 4 | |||

大学が独自に設定する科目 | 12 | 道徳教育の指導法☆ | 2 | ○ | 2~ | |||

発達障害教育総論☆ | 2 | ○ | 1~ | |||||

学校体験活動Ⅰ☆ | 1 | ○ | 1~ | |||||

学校体験活動Ⅱ☆ | 1 | ○ | 2~ | |||||

☆は卒業単位として算入されない科目

備考 「道徳教育の指導法」(2単位)を「大学が独自に設定する科目」として算入することができる。

教育の基礎的理解に関する科目、道徳、総合的な学習時間等の指導法及び生徒指導、教育相談に関する科目、教育実践に関する科目については、全学共通に置くこととする。

別表第3―13

環境ツーリズム学部:高校教諭一種免許状(地理歴史)

教育の基礎的理解に関する科目、道徳、総合的な学習時間等の指導法及び生徒指導、教育相談に関する科目、教育実践に関する科目、大学が独自に設定する科目(最低所要単位数:27単位)

(注) ◎必修科目 ○選択科目

免許法令による科目群 | 免許法令による単位数 | 本学開講科目による履修基準 | 必要単位数 | 必要単位数 | ||||

科目 | 単位 | 履修基準 | 取得年次 | 最低修得単位23単位(必修を含む) ただし、本学では27単位 | 大学が独自に設定する科目から12単位 | |||

教育の基礎的理解に関する科目 | ・教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想 ・教職の意義及び教員の役割・職務内容(チーム学校運営への対応を含む。) ・教育に関する社会的、制度的又は経営的事項(学校と地域との連携及び学校安全への対応を含む。) ・幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程 ・特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解 ・教育課程の意義及び編成の方法(カリキュラム・マネジメントを含む。) | 10 | 教育学概論☆ | 2 | ◎ | 1~ | ||

教育学 | 2 | ○ | 1~ | |||||

教職概論☆ | 2 | ◎ | 1~2 | |||||

教育制度・経営☆ | 2 | ◎ | 2~ | |||||

教育心理学(教育・学校心理学) | 2 | ◎ | 1~ | |||||

特別支援教育概論☆ | 2 | ◎ | 1~ | |||||

教育課程論☆ | 2 | ◎ | 2~ | |||||

道徳、総合的な学習時間等の指導法及び生徒指導、教育相談に関する科目 | ・総合的な学習の時間の指導法 ・特別活動の指導法 ・教育の方法及び技術(情報機器及び教材の活用を含む。) ・情報通信技術を活用した教育の理論及び方法 ・生徒指導の理論及び方法 ・教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法 ・進路指導及びキャリア教育の理論及び方法 | 8 | 特別活動及び総合的な学習の時間の指導法☆ | 2 | ◎ | 2~ | ||

教育の方法及び情報通信技術を活用した指導法☆ | 2 | ◎ | 2~ | |||||

生徒指導論☆ | 2 | ◎ | 3~ | |||||

教育相談の理論と方法☆ | 2 | ◎ | 3~ | |||||

進路指導論☆ | 2 | ◎ | 3~ | |||||

教育実践に関する科目 | ・教育実習 | 3 | 教育実習指導☆ | 1 | ◎ | 3 | ||

教育実習2☆ | 2 | ◎ | 4 | |||||

・教育実践演習 | 2 | 教職実践演習☆ | 2 | ◎ | 4 | |||

大学が独自に設定する科目 | 12 | 道徳教育の指導法☆ | 2 | ○ | 2~ | |||

発達障害教育総論☆ | 2 | ○ | 1~ | |||||

学校体験活動Ⅰ☆ | 1 | ○ | 1~ | |||||

学校体験活動Ⅱ☆ | 1 | ○ | 2~ | |||||

☆ は卒業単位として算入されない科目

備考 「道徳教育の指導法」(2単位)を「大学が独自に設定する科目」として算入することができる。

教育の基礎的理解に関する科目、道徳、総合的な学習時間等の指導法及び生徒指導、教育相談に関する科目、教育実践に関する科目については、全学共通に置くこととする。

別表第3―14

企業情報学部:高等学校教諭一種免許状(情報)

教育の基礎的理解に関する科目、道徳、総合的な学習時間等の指導法及び生徒指導、教育相談に関する科目、教育実践に関する科目、大学が独自に設定する科目(最低所要単位数:27単位)

(注) ◎必修科目 ○選択科目

免許法令による科目群 | 免許法令による単位数 | 本学開講科目による履修基準 | 必要単位数 | 必要単位数 | ||||

科目 | 単位 | 履修基準 | 取得年次 | 最低修得単位23単位(必修を含む) ただし、本学では27単位 | 大学が独自に設定する科目から12単位 | |||

教育の基礎的理解に関する科目 | ・教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想 ・教職の意義及び教員の役割・職務内容(チーム学校運営への対応を含む。) ・教育に関する社会的、制度的又は経営的事項(学校と地域との連携及び学校安全への対応を含む。) ・幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程 ・特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解 ・教育課程の意義及び編成の方法(カリキュラム・マネジメントを含む。) | 10 | 教育学概論☆ | 2 | ◎ | 1~ | ||

教育学 | 2 | ○ | 1~ | |||||

教職概論☆ | 2 | ◎ | 1~2 | |||||

教育制度・経営☆ | 2 | ◎ | 2~ | |||||

教育心理学(教育・学校心理学) | 2 | ◎ | 1~ | |||||

特別支援教育概論☆ | 2 | ◎ | 1~ | |||||

教育課程論☆ | 2 | ◎ | 2~ | |||||

道徳、総合的な学習時間等の指導法及び生徒指導、教育相談に関する科目 | ・総合的な学習の時間の指導法 ・特別活動の指導法 ・教育の方法及び技術(情報機器及び教材の活用を含む。) ・情報通信技術を活用した教育の理論及び方法 ・生徒指導の理論及び方法 ・教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法 ・進路指導及びキャリア教育の理論及び方法 | 8 | 特別活動及び総合的な学習の時間の指導法☆ | 2 | ◎ | 2~ | ||

教育の方法及び情報通信技術を活用した指導法☆ | 2 | ◎ | 2~ | |||||

生徒指導論☆ | 2 | ◎ | 3~ | |||||

教育相談の理論と方法☆ | 2 | ◎ | 3~ | |||||

進路指導論☆ | 2 | ◎ | 3~ | |||||

教育実践に関する科目 | ・教育実習 | 3 | 教育実習指導☆ | 1 | ◎ | 3 | ||

教育実習2☆ | 2 | ◎ | 4 | |||||

・教育実践演習 | 2 | 教職実践演習☆ | 2 | ◎ | 4 | |||

大学が独自に設定する科目 | 12 | 道徳教育の指導法☆ | 2 | ○ | 2~ | |||

発達障害教育総論☆ | 2 | ○ | 1~ | |||||

学校体験活動Ⅰ☆ | 1 | ○ | 1~ | |||||

学校体験活動Ⅱ☆ | 1 | ○ | 2~ | |||||

☆は卒業単位として算入されない科目

備考 「道徳教育の指導法」(2単位)を「大学が独自に設定する科目」として算入することができる。

教育の基礎的理解に関する科目、道徳、総合的な学習時間等の指導法及び生徒指導、教育相談に関する科目、教育実践に関する科目については、全学共通に置くこととする。

別表第3―15

社会福祉学部:中学校教諭一種免許状(社会)

教育の基礎的理解に関する科目、道徳、総合的な学習時間等の指導法及び生徒指導、教育相談に関する科目、教育実践に関する科目、大学が独自に設定する科目(最低所要単位数:31単位)

(注) ◎必修科目 ○選択科目

免許法令による科目群 | 免許法令による単位数 | 本学開講科目による履修基準 | 必要単位数 | 必要単位数 | ||||

科目 | 単位 | 履修基準 | 取得年次 | 最低修得単位27単位(必修を含む) ただし、本学では31単位 | 大学が独自に設定する科目から4単位 | |||

教育の基礎的理解に関する科目 | ・教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想 ・教職の意義及び教員の役割・職務内容(チーム学校運営への対応を含む。) ・教育に関する社会的、制度的又は経営的事項(学校と地域との連携及び学校安全への対応を含む。) ・幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程 ・特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解 ・教育課程の意義及び編成の方法(カリキュラム・マネジメントを含む。) | 10 | 教育学概論☆ | 2 | ◎ | 1~ | ||

教育学 | 2 | ○ | 1~ | |||||

教職概論☆ | 2 | ◎ | 1~2 | |||||

教育制度・経営☆ | 2 | ◎ | 2~ | |||||

教育心理学(教育・学校心理学) | 2 | ◎ | 1~ | |||||

特別支援教育概論☆ | 2 | ◎ | 1~ | |||||

教育課程論☆ | 2 | ◎ | 2~ | |||||

道徳、総合的な学習時間等の指導法及び生徒指導、教育相談に関する科目 | ・道徳の理論及び指導法 ・総合的な学習の時間の指導法 ・特別活動の指導法 ・教育の方法及び技術(情報機器及び教材の活用を含む。) ・情報通信技術を活用した教育の理論及び方法 ・生徒指導の理論及び方法 ・教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法 ・進路指導及びキャリア教育の理論及び方法 | 10 | 道徳教育の指導法☆ | 2 | ◎ | 2~ | ||

特別活動及び総合的な学習の時間の指導法☆ | 2 | ◎ | 2~ | |||||

教育の方法及び情報通信技術を活用した指導法☆ | 2 | ◎ | 2~ | |||||

生徒指導論☆ | 2 | ◎ | 3~ | |||||

教育相談の理論と方法☆ | 2 | ◎ | 3~ | |||||

進路指導論☆ | 2 | ◎ | 3~ | |||||

教育実践に関する科目 | ・教育実習 | 5 | 教育実習指導☆ | 1 | ◎ | 3 | ||

教育実習1☆ | 4 | ◎ | 4 | |||||

・教育実践演習 | 2 | 教職実践演習☆ | 2 | ◎ | 4 | |||

大学が独自に設定する科目 | 4 | 発達障害教育総論 | 2 | ○ | 1~ | |||

介護等体験☆ | 1 | ◎ | 2~3 | |||||

学校体験活動Ⅰ☆ | 1 | ○ | 1~ | |||||

学校体験活動Ⅱ☆ | 1 | ○ | 2~ | |||||

☆は卒業単位として算入されない科目

備考 「介護等体験」(1単位)を「大学が独自に設定する科目」として算入することができる。

教育の基礎的理解に関する科目、道徳、総合的な学習時間等の指導法及び生徒指導、教育相談に関する科目、教育実践に関する科目については、全学共通に置くこととする。

別表第3―16

社会福祉学部:高等学校教諭一種免許状(公民)

教育の基礎的理解に関する科目、道徳、総合的な学習時間等の指導法及び生徒指導、教育相談に関する科目、教育実践に関する科目、大学が独自に設定する科目(最低所要単位数:27単位)

(注) ◎必修科目 ○選択科目

免許法令による科目群 | 免許法令による単位数 | 本学開講科目による履修基準 | 必要単位数 | 必要単位数 | ||||

科目 | 単位 | 履修基準 | 取得年次 | 最低修得単位23単位(必修を含む) ただし、本学では27単位 | 大学が独自に設定する科目から12単位 | |||

教育の基礎的理解に関する科目 | ・教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想 ・教職の意義及び教員の役割・職務内容(チーム学校運営への対応を含む。) ・教育に関する社会的、制度的又は経営的事項(学校と地域との連携及び学校安全への対応を含む。) ・幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程 ・特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解 ・教育課程の意義及び編成の方法(カリキュラム・マネジメントを含む。) | 10 | 教育学概論☆ | 2 | ◎ | 1~ | ||

教育学 | 2 | ○ | 1~ | |||||

教職概論☆ | 2 | ◎ | 1~2 | |||||

教育制度・経営☆ | 2 | ◎ | 2~ | |||||

教育心理学(教育・学校心理学) | 2 | ◎ | 1~ | |||||

特別支援教育概論☆ | 2 | ◎ | 1~ | |||||

教育課程論☆ | 2 | ◎ | 2~ | |||||

道徳、総合的な学習時間等の指導法及び生徒指導、教育相談に関する科目 | ・総合的な学習の時間の指導法 ・特別活動の指導法 ・教育の方法及び技術(情報機器及び教材の活用を含む。) ・情報通信技術を活用した教育の理論及び方法 ・生徒指導の理論及び方法 ・教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法 ・進路指導及びキャリア教育の理論及び方法 | 8 | 特別活動及び総合的な学習の時間の指導法☆ | 2 | ◎ | 2~ | ||

教育の方法及び情報通信技術を活用した指導法☆ | 2 | ◎ | 2~ | |||||

生徒指導論☆ | 2 | ◎ | 3~ | |||||

教育相談の理論と方法☆ | 2 | ◎ | 3~ | |||||

進路指導論☆ | 2 | ◎ | 3~ | |||||

教育実践に関する科目 | ・教育実習 | 3 | 教育実習指導☆ | 1 | ◎ | 3 | ||

教育実習2☆ | 2 | ◎ | 4 | |||||

・教育実践演習 | 2 | 教職実践演習☆ | 2 | ◎ | 4 | |||

大学が独自に設定する科目 | 12 | 道徳教育の指導法☆ | 2 | ○ | 2~ | |||

発達障害教育総論 | 2 | ○ | 1~ | |||||

学校体験活動Ⅰ☆ | 1 | ○ | 1~ | |||||

学校体験活動Ⅱ☆ | 1 | ○ | 2~ | |||||

☆は卒業単位として算入されない科目

備考 「道徳教育の指導法」(2単位)を「大学が独自に設定する科目」として算入することができる。

教育の基礎的理解に関する科目、道徳、総合的な学習時間等の指導法及び生徒指導、教育相談に関する科目、教育実践に関する科目については、全学共通に置くこととする。

別表第3―17

社会福祉学部:高等学校教諭一種免許状(福祉)

教育の基礎的理解に関する科目、道徳、総合的な学習時間等の指導法及び生徒指導、教育相談に関する科目、教育実践に関する科目、大学が独自に設定する科目(最低所要単位数:27単位)

(注) ◎必修科目 ○選択科目

免許法令による科目群 | 免許法令による単位数 | 本学開講科目による履修基準 | 必要単位数 | 必要単位数 | ||||

科目 | 単位 | 履修基準 | 取得年次 | 最低修得単位23単位(必修を含む) ただし、本学では27単位 | 大学が独自に設定する科目から12単位 | |||

教育の基礎的理解に関する科目 | ・教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想 ・教職の意義及び教員の役割・職務内容(チーム学校運営への対応を含む。) ・教育に関する社会的、制度的又は経営的事項(学校と地域との連携及び学校安全への対応を含む。) ・幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程 ・特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解 ・教育課程の意義及び編成の方法(カリキュラム・マネジメントを含む。) | 10 | 教育学概論☆ | 2 | ◎ | 1~ | ||

教育学 | 2 | ○ | 1~ | |||||

教職概論☆ | 2 | ◎ | 1~2 | |||||

教育制度・経営☆ | 2 | ◎ | 2~ | |||||

教育心理学(教育・学校心理学) | 2 | ◎ | 1~ | |||||

特別支援教育概論☆ | 2 | ◎ | 1~ | |||||

教育課程論☆ | 2 | ◎ | 2~ | |||||

道徳、総合的な学習時間等の指導法及び生徒指導、教育相談に関する科目 | ・総合的な学習の時間の指導法 ・特別活動の指導法 ・教育の方法及び技術(情報機器及び教材の活用を含む。) ・情報通信技術を活用した教育の理論及び方法 ・生徒指導の理論及び方法 ・教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法 ・進路指導及びキャリア教育の理論及び方法 | 8 | 特別活動及び総合的な学習の時間の指導法☆ | 2 | ◎ | 2~ | ||

教育の方法及び情報通信技術を活用した指導法☆ | 2 | ◎ | 2~ | |||||

生徒指導論☆ | 2 | ◎ | 3~ | |||||

教育相談の理論と方法☆ | 2 | ◎ | 3~ | |||||

進路指導論☆ | 2 | ◎ | 3~ | |||||

教育実践に関する科目 | ・教育実習 | 3 | 教育実習指導☆ | 1 | ◎ | 3 | ||

教育実習2☆ | 2 | ◎ | 4 | |||||

・教育実践演習 | 2 | 教職実践演習☆ | 2 | ◎ | 4 | |||

大学が独自に設定する科目 | 12 | 道徳教育の指導法☆ | 2 | ○ | 2~ | |||

発達障害教育総論 | 2 | ○ | 1~ | |||||

学校体験活動Ⅰ☆ | 1 | ○ | 1~ | |||||

学校体験活動Ⅱ☆ | 1 | ○ | 2~ | |||||

☆は卒業単位として算入されない科目

備考 「道徳教育の指導法」(2単位)を「大学が独自に設定する科目」として算入することができる。

教育の基礎的理解に関する科目、道徳、総合的な学習時間等の指導法及び生徒指導、教育相談に関する科目、教育実践に関する科目については、全学共通に置くこととする。

別表第3―18

社会福祉学部:高校教諭一種免許状(地理歴史)

教育の基礎的理解に関する科目、道徳、総合的な学習時間等の指導法及び生徒指導、教育相談に関する科目、教育実践に関する科目、大学が独自に設定する科目(最低所要単位数:27単位)

(注) ◎必修科目 ○選択科目

免許法令による科目群 | 免許法令による単位数 | 本学開講科目による履修基準 | 必要単位数 | 必要単位数 | ||||

科目 | 単位 | 履修基準 | 取得年次 | 最低修得単位23単位(必修を含む) ただし、本学では27単位 | 大学が独自に設定する科目から12単位 | |||

教育の基礎的理解に関する科目 | ・教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想 ・教職の意義及び教員の役割・職務内容(チーム学校運営への対応を含む。) ・教育に関する社会的、制度的又は経営的事項(学校と地域との連携及び学校安全への対応を含む。) ・幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程 ・特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解 ・教育課程の意義及び編成の方法(カリキュラム・マネジメントを含む。) | 10 | 教育学概論☆ | 2 | ◎ | 1~ | ||

教育学 | 2 | ○ | 1~ | |||||

教職概論☆ | 2 | ◎ | 1~2 | |||||

教育制度・経営☆ | 2 | ◎ | 2~ | |||||

教育心理学(教育・学校心理学) | 2 | ◎ | 1~ | |||||

特別支援教育概論☆ | 2 | ◎ | 1~ | |||||

教育課程論☆ | 2 | ◎ | 2~ | |||||

道徳、総合的な学習時間等の指導法及び生徒指導、教育相談に関する科目 | ・総合的な学習の時間の指導法 ・特別活動の指導法 ・教育の方法及び技術(情報機器及び教材の活用を含む。) ・情報通信技術を活用した教育の理論及び方法 ・生徒指導の理論及び方法 ・教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法 ・進路指導及びキャリア教育の理論及び方法 | 8 | 特別活動及び総合的な学習の時間の指導法☆ | 2 | ◎ | 2~ | ||

教育の方法及び情報通信技術を活用した指導法☆ | 2 | ◎ | 2~ | |||||

生徒指導論☆ | 2 | ◎ | 3~ | |||||

教育相談の理論と方法☆ | 2 | ◎ | 3~ | |||||

進路指導論☆ | 2 | ◎ | 3~ | |||||

教育実践に関する科目 | ・教育実習 | 3 | 教育実習指導☆ | 1 | ◎ | 3 | ||

教育実習2☆ | 2 | ◎ | 4 | |||||

・教育実践演習 | 2 | 教職実践演習☆ | 2 | ◎ | 4 | |||

大学が独自に設定する科目 | 12 | 道徳教育の指導法☆ | 2 | ○ | 2~ | |||

発達障害教育総論 | 2 | ○ | 1~ | |||||

学校体験活動Ⅰ☆ | 1 | ○ | 1~ | |||||

学校体験活動Ⅱ☆ | 1 | ○ | 2~ | |||||

☆ は卒業単位として算入されない科目

備考 「道徳教育の指導法」(2単位)を「大学が独自に設定する科目」として算入することができる。

教育の基礎的理解に関する科目、道徳、総合的な学習時間等の指導法及び生徒指導、教育相談に関する科目、教育実践に関する科目については、全学共通に置くこととする。

別表第3―19

社会福祉学部:特別支援学校教諭一種免許状

特別支援教育に関する科目(最低所要単位数:29単位)

(注) ◎必修科目○選択科目

免許法令による科目群 | 単位数 | 本学開講科目による履修基準 | 備考 | |||||

科目 | 単位 | 履修基準 | 取得年次 | 必要単位数 | ||||

特別支援教育の基礎理論に関する科目 | 2 | 障害者教育総論☆ | 2 | ◎ | 1~ | 最低修得所要単位26単位(必修を含む) ただし、本学では31単位 | ||

自立活動の理論と実際 | 2 | ◎ | 2~ | |||||

特別支援教育領域に関する科目 | 心身に障害のある幼児、児童又は生徒の心理、生理及び病理に関する科目 | 16 | 知的障害者の心理・生理・病理 | 2 | ◎ | 2~ | ||

発達診断の理論と方法 | 2 | ○ | 2~ | |||||

肢体不自由者の心理・生理・病理 | 2 | ◎ | 2~ | |||||

病弱者の心理・生理・病理 | 2 | ◎ | 3~ | |||||

心身に障害のある幼児、児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目 | 知的障害教育A(教育課程)☆ | 2 | ◎ | 2~ | ||||

知的障害教育B(指導法)☆ | 2 | ◎ | 2~ | |||||

肢体不自由教育A(教育課程)☆ | 2 | ◎ | 2~ | |||||

肢体不自由教育B(指導法)☆ | 2 | ◎ | 2~ | |||||

病弱教育A(教育課程)☆ | 2 | ◎ | 2~ | |||||

病弱教育B(指導法)☆ | 2 | ○ | 2~ | |||||

知的障害教育演習(専門ゼミナール) | 4 | ○ | 3~ | |||||

肢体不自由教育演習(専門ゼミナール) | 4 | ○ | 3~ | |||||

免許状に定められることとなる特別支援教育領域以外の領域に関する科目 | ・心身に障害のある幼児、児童又は生徒の心理、生理及び病理に関する科目 ・心身に障害のある幼児、児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目 | 5 | 視覚障害教育総論 | 2 | ◎ | 3~ | ||

聴覚・言語障害教育総論 | 2 | ◎ | 3~ | |||||

重複障害教育総論 | 2 | ◎ | 3~ | |||||

発達障害教育総論 | 2 | ◎ | 1~ | |||||

発達障害自立活動演習 | 2 | ○ | 3~ | |||||

障害児療育支援 | 2 | ○ | 1~ | |||||

心身に障害のある幼児、児童又は生徒についての教育実習 | 3 | 特別支援教育実習指導☆ | 1 | ◎ | 3~ | |||

特別支援教育実習☆ | 2 | ◎ | 4 | |||||

☆は卒業単位として算入されない科目

別表第4―1

社会福祉士指定科目と本学開講科目の対応表

社会福祉士指定科目 | 本学開講科目 | 単位 | 履修要件 | 取得年次 | 備考 |

◎医学概論 | 人体の構造と機能及び疾病 | 2 | 必修 | 1~ | |

◎心理学と心理的支援 | 心理学と心理的支援 | 2 | 必修 | 1~ | |

◎社会学と社会システム | 社会学と社会システム | 2 | 必修 | 1~ | |

社会福祉の原理と政策 | 社会福祉の原理と政策Ⅰ | 2 | 必修 | 2~ | |

社会福祉の原理と政策Ⅱ | 2 | 必修 | 2~ | ||

◎社会福祉調査の基礎 | 社会福祉調査の基礎 | 2 | 必修 | 1~ | |

◎ソーシャルワークの基盤と専門職 | ソーシャルワークの基盤と専門職Ⅰ | 2 | 必修 | 1~ | |

ソーシャルワークの基盤と専門職Ⅱ | 2 | 必修 | 1~ | ||

ソーシャルワークの理論と方法 | ソーシャルワークの理論と方法Ⅰ | 2 | 必修 | 2~ | |

ソーシャルワークの理論と方法Ⅱ | 2 | 必修 | 2~ | ||

ソーシャルワークの理論と方法(専門) | ソーシャルワークの理論と方法Ⅲ | 2 | 必修 | 3~ | |

ソーシャルワークの理論と方法Ⅳ | 2 | 必修 | 3~ | ||

地域福祉と包括的支援体制 | 地域福祉と包括的支援体制Ⅰ | 2 | 必修 | 2~ | |

地域福祉と包括的支援体制Ⅱ | 2 | 必修 | 2~ | ||

◎福祉サービスの組織と経営 | 福祉サービスの組織と経営 | 2 | 必修 | 3~ | |

◎社会保障 | 社会保障Ⅰ | 2 | 必修 | 3~ | |

社会保障Ⅱ | 2 | 必修 | 3~ | ||

◎高齢者福祉 | 高齢者福祉 | 2 | 必修 | 1~ | |

◎障害者福祉 | 障害者福祉 | 2 | 必修 | 1~ | |

◎児童・家庭福祉 | 児童・家庭福祉 | 2 | 必修 | 1~ | |

◎貧困に対する支援 | 貧困に対する支援 | 2 | 必修 | 2~ | |

◎保健医療と福祉 | 保健医療と福祉 | 2 | 必修 | 3~ | |

◎権利擁護を支える法制度 | 権利擁護を支える法制度 | 2 | 必修 | 3~ | |

◎刑事司法と福祉 | 刑事司法と福祉 | 2 | 必修 | 3~ | |

ソーシャルワーク演習 | ソーシャルワーク演習Ⅰ | 1 | 必修 | 2~ | |

ソーシャルワーク演習(専門) | ソーシャルワーク演習Ⅱ | 1 | 必修 | 2~ | |

ソーシャルワーク演習Ⅲ | 1 | 必修 | 3~ | ||

ソーシャルワーク演習Ⅳ | 1 | 必修 | 3~ | ||

ソーシャルワーク演習Ⅴ | 1 | 必修 | 3~ | ||

ソーシャルワーク実習指導 | ソーシャルワーク実習指導Ⅰ | 1 | 必修 | 2~ | |

ソーシャルワーク実習指導Ⅱ | 1 | 必修 | 3~ | ||

ソーシャルワーク実習指導Ⅲ | 1 | 必修 | 3~ | ||

ソーシャルワーク実習 | ソーシャルワーク実習Ⅰ | 1 | 必修 | 2~ | |

ソーシャルワーク実習Ⅱ | 4 | 必修 | 3~ |

◎印は基礎科目

別表第4―2

精神保健福祉士指定科目と本学開講科目の対応表

精神保健福祉士指定科目 | 本学開講科目 | 単位 | 履修要件 | 取得年次 | 備考 |

精神医学と精神医療 | 精神疾患とその治療Ⅰ | 2 | 必修 | 2~ | |

精神疾患とその治療Ⅱ | 2 | 必修 | 2~ | ||

現代の精神保健の課題と支援 | 現代の精神保健の課題と支援Ⅰ | 2 | 必修 | 2~ | |

現代の精神保健の課題と支援Ⅱ | 2 | 必修 | 2~ | ||

◎ソーシャルワークの基盤と専門職 | ソーシャルワークの基盤と専門職Ⅰ | 2 | 必修 | 1~ | |

精神保健福祉の原理 | 精神保健福祉の原理Ⅰ | 2 | 必修 | 2~ | |

精神保健福祉の原理Ⅱ | 2 | 必修 | 2~ | ||

ソーシャルワークの理論と方法 | ソーシャルワークの理論と方法Ⅰ | 2 | 必修 | 2~ | |

ソーシャルワークの理論と方法Ⅱ | 2 | 必修 | 2~ | ||

ソーシャルワークの理論と方法(専門) | ソーシャルワークの理論と方法(精神専門)Ⅰ | 2 | 必修 | 3~ | |

ソーシャルワークの理論と方法(精神専門)Ⅱ | 2 | 必修 | 4 | ||

精神障害リハビリテーション論 | 精神障害リハビリテーション論 | 2 | 必修 | 3~ | |

精神保健福祉制度論 | 精神保健福祉制度論 | 2 | 必修 | 4 | |

◎医学概論 | 人体の構造と機能及び疾病 | 2 | 必修 | 1~ | |

◎心理学と心理的支援 | 心理学と心理的支援 | 2 | 必修 | 1~ | |

◎社会学と社会システム | 社会学と社会システム | 2 | 必修 | 1~ | |

◎社会福祉の原理と政策 | 社会福祉の原理と政策Ⅰ | 2 | 必修 | 2~ | |

社会福祉の原理と政策Ⅱ | 2 | 必修 | 2~ | ||

◎地域福祉と包括的支援体制 | 地域福祉と包括的支援体制Ⅰ | 2 | 必修 | 2~ | |

地域福祉と包括的支援体制Ⅱ | 2 | 必修 | 2~ | ||

◎社会保障 | 社会保障Ⅰ | 2 | 必修 | 3~ | |

社会保障Ⅱ | 2 | 必修 | 3~ | ||

◎障害者福祉 | 障害者福祉 | 2 | 必修 | 1~ | |

◎権利擁護を支える法制度 | 権利擁護を支える法制度 | 2 | 必修 | 3~ | |

◎刑事司法と福祉 | 刑事司法と福祉 | 2 | 必修 | 3~ | |

◎社会福祉調査の基礎 | 社会福祉調査の基礎 | 2 | 必修 | 1~ | |

◎ソーシャルワーク演習 | ソーシャルワーク演習Ⅰ | 1 | 必修 | 2~ | |

ソーシャルワーク演習(専門) | 精神保健福祉援助演習Ⅰ | 1 | 必修 | 3~ | |

精神保健福祉援助演習Ⅱ | 1 | 必修 | 4 | ||

精神保健福祉援助演習Ⅲ | 1 | 必修 | 4 | ||

ソーシャルワーク実習指導 | 精神保健福祉援助実習指導Ⅰ | 1 | 必修 | 3~ | |

精神保健福祉援助実習指導Ⅱ | 1 | 必修 | 4 | ||

精神保健福祉援助実習指導Ⅲ | 1 | 必修 | 4 | ||

ソーシャルワーク実習 | 精神保健福祉援助実習Ⅰ | 1~2 | 必修 | 3~ | |

精神保健福祉援助実習Ⅱ | 2 | 必修 | 4 |

◎印は基礎科目

別表第4―3

公認心理師科目

大学等における必要な科目名 | 本学開講科目 | 単位 | 履修要件 | 取得年次 | ||

必須科目 | ① | 公認心理師の職責 | 公認心理師の職責 ☆ | 2 | 必修 | 3~ |

② | 心理学概論 | 心理学概論Ⅰ | 2 | 必修 | 1~ | |

心理学概論Ⅱ | 2 | 必修 | 1~ | |||

③ | 臨床心理学概論 | 臨床心理学概論Ⅰ | 2 | 必修 | 2~ | |

臨床心理学概論Ⅱ | 2 | 必修 | 2~ | |||

④ | 心理学研究法 | 心理学研究法 | 2 | 必修 | 2~ | |

⑤ | 心理学統計法 | 心理学統計法Ⅰ | 2 | 必修 | 1~ | |

心理学統計法Ⅱ | 2 | 必修 | 1~ | |||

⑥ | 心理学実験 | 心理学実験Ⅰ | 2 | 必修 | 2~ | |

心理学実験Ⅱ | 2 | 必修 | 2~ | |||

⑦ | 知覚・認知心理学 | 知覚心理学(知覚・認知心理学) | 2 | 必修 | 2~ | |

認知心理学(知覚・認知心理学) | 2 | 必修 | 2~ | |||

⑧ | 学習・言語心理学 | 学習心理学(学習・言語心理学) | 2 | 必修 | 2~ | |

言語心理学(学習・言語心理学) | 2 | 必修 | 2~ | |||

⑨ | 感情・人格心理学 | 感情心理学(感情・人格心理学) | 2 | 必修 | 3~ | |

人格心理学(感情・人格心理学) | 2 | 必修 | 3~ | |||

⑩ | 神経・生理心理学 | 神経心理学(神経・生理心理学) | 2 | 必修 | 2~ | |

生理心理学(神経・生理心理学) | 2 | 必修 | 3~ | |||

⑪ | 社会・集団・家族心理学 | 社会・集団心理学(社会・集団・家族心理学) | 2 | 必修 | 1~ | |

家族心理学(社会・集団・家族心理学) | 2 | 必修 | 1~ | |||

⑫ | 発達心理学 | 発達心理学Ⅰ | 2 | 必修 | 1~ | |

発達心理学Ⅱ | 2 | 必修 | 1~ | |||

⑬ | 障害者・障害児心理学 | 障害者・障害児心理学 | 2 | 必修 | 3~ | |

⑭ | 心理的アセスメント | 心理的アセスメント | 2 | 必修 | 2~ | |

⑮ | 心理学的支援法 | 心理学的支援法 | 2 | 必修 | 3~ | |

⑯ | 健康・医療心理学 | 健康心理学(健康・医療心理学) | 2 | 必修 | 3~ | |

医療心理学(健康・医療心理学) | 2 | 必修 | 3~ | |||

⑰ | 福祉心理学 | 福祉心理学 | 2 | 必修 | 3~ | |

⑱ | 教育・学校心理学 | 教育心理学(教育・学校心理学) | 2 | 必修 | 1~ | |

学校心理学(教育・学校心理学) | 2 | 必修 | 2~ | |||

⑲ | 司法・犯罪心理学 | 司法・犯罪心理学 | 2 | 必修 | 3~ | |

⑳ | 産業・組織心理学 | 産業・組織心理学 | 2 | 必修 | 3~ | |

((21)) | 人体の構造と機能及び疾病 | 人体の構造と機能及び疾病 | 2 | 必修 | 1~ | |

((22)) | 精神疾患とその治療 | 精神疾患とその治療Ⅰ | 2 | 必修 | 2~ | |

精神疾患とその治療Ⅱ | 2 | 必修 | 2~ | |||

((23)) | 関係行政論 | 関係行政論 ☆ | 2 | 必修 | 3~ | |

((24)) | 心理演習 | 心理演習Ⅰ | 2 | 必修 | 3~ | |

心理演習Ⅱ | 2 | 必修 | 3~ | |||

((25)) | 心理実習 | 心理実習 | 4 | 必修 | 4 | |

☆は卒業単位に算入されない科目

別表第5―1

卒業所要単位

社会福祉学部 社会福祉学科

最低必要単位数 | |||||||||

区分 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 必修 | 選択必修 | 選択 | ||

教養科目 | 導入科目 | 人間と社会の理解 | 4 | 教養科目及び専門教育科目から52単位選択(48) | |||||

情報リテラシー | |||||||||

アカデミックライティング | |||||||||

論理と思考 | 選択必修〔最低4単位〕 | 4 | 8 (6) | ||||||

身体と感性 | 選択必修〔最低4単位〕 | 4 | |||||||

地域と世界 | 選択必修〔最低4単位〕 | 4 | |||||||

歴史と未来 | 選択必修〔最低4単位〕 | 4 | |||||||

外国語 | 選択必修〔最低4単位〕外国人留学生を除く | 4 | |||||||

日本語 | 日本語Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ | 外国人留学生のみ履修可 | (8) | ||||||

日本事情基礎 | (2) | ||||||||

職業と生き方 | 福祉の仕事 | 2 | |||||||

計 34単位(38) | |||||||||

専門教育科目 | 基幹科目 | 社会福祉の考え方 | 選択必修〔最低8単位〕 | 2 | 8 | 12 | |||

基礎科目 | |||||||||

展開科目 | 選択必修〔最低8単位〕 | 8 | |||||||

演習・実習科目 | 選択必修〔最低8単位〕 | 4 | |||||||

総合研究科目 | 専門ゼミナールⅠ | 4 | |||||||

計 38単位(38) | |||||||||

合計 124単位(124) | |||||||||

※1 選択の52単位には単位互換による他大学での履修単位を含む。

※2 ( )内は外国人留学生の取得単位を示す。

別表第5―2

卒業所要単位

環境ツーリズム学部 環境ツーリズム学科

区分 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 必修 | 選択必修 | 選択Ⅰ | 選択Ⅱ | 合計 | |

教養科目 | 導入科目 | 課題探求ゼミナールⅠ・Ⅱ | 4 | 9 | 28 (26) ※1 | 125単位 | ||||

コンピュータ基礎 | ||||||||||

アカデミックライティング | ||||||||||

論理と思考 | 選択必修〔最低4位〕 | 4 | ||||||||

身体と感性 | 選択必修〔最低4位〕 | 4 | ||||||||

地域と世界 | 選択必修〔最低4位〕 | 4 | ||||||||

歴史と未来 | 選択必修〔最低4位〕 | 4 | ||||||||

職業と生き方 | ||||||||||

外国語科目 | 英語・中国語・ドイツ語・韓国語 選択必修〔英語又は中国語4単位必修を含む最低8単位〕 | 4 | 4 外国人留学生は除く | |||||||

日本語 外国人留学生 | (10) ※2 | |||||||||

計37単位(39単位) | ||||||||||

専門教育科目 | 専門基礎科目 | 地域社会学 地域環境概論 観光概論 | 6 | 18 | ||||||

選択必修〔最低4単位〕 | 4 | |||||||||

専門基幹科目 | 地域マネ ジメント | 選択必修〔最低6単位〕 | 6 | |||||||

社会調査 | 選択必修〔最低6単位〕 | 6 | ||||||||

専門展開科目 | 観光専門〔最低4単位〕 | 4 | ||||||||

環境専門〔最低4単位〕 | 4 | |||||||||

職業観養成科目 | ||||||||||

演習科目 | 専門ゼミナールⅠ | 4 | ||||||||

専門ゼミナールⅡ | 4 | |||||||||

卒業研究ゼミナール | 4 | |||||||||

関連科目 | ||||||||||

計60単位 | ||||||||||

※1 選択Ⅱの28単位には単位互換による他大学での履修単位を含む。

※2 ( )内は外国人留学生の修得単位を示す。

別表第5―3

卒業所要単位

企業情報学部 企業情報学科

区分 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 必修 | 選択必修 | 選択Ⅰ | 選択Ⅱ | 合計 | |

教養科目 | 導入科目 | 課題発見ゼミナールⅠ | 4 | 8 | 23 (21) ※1 | 125単位 | ||||

課題発見ゼミナールⅡ | 4 | |||||||||

コンピュータ基礎 | ||||||||||

アカデミックライティング | ||||||||||

論理と思考 | 選択必修〔最低4単位〕 | 4 | ||||||||

身体と感性 | 選択必修〔最低4単位〕 | 4 | ||||||||

地域と世界 | 選択必修〔最低4単位〕 | 4 | ||||||||

歴史と未来 | 選択必修〔最低4単位〕 | 4 | ||||||||

外国語科目 | 英語・中国語・ドイツ語・韓国語選択必修〔英語又は中国語4単位必修を含む最低8単位〕 | 4 外国人留学生は除く | 4 外国人留学生は除く | |||||||

日本語(外国人留学生) | (10) ※2 | |||||||||

計40単位(42単位) | ||||||||||

専門基礎科目 | 専門基礎科目選択必修〔最低4単位〕 | 4 | ||||||||

専門共通科目 | 専門共通科目 選択必修〔最低12単位〕 | 12 | ||||||||

クラスター科目 | 経営 | 16 | ||||||||

情報 | ||||||||||

デザイン | ||||||||||

職業観養成科目 | 職業観養成科目 選択必修〔最低6単位〕 | 6 | ||||||||

プロジェクト型科目 | プロジェクト研究Ⅰ | プロジェクト研究Ⅱ | プロジェクト研究Ⅲ | 24 | ||||||

卒業研究 | ||||||||||

関連科目 | 関連科目 〔選択〕 | |||||||||

計62単位 | ||||||||||

※1 選択Ⅱの23単位には単位互換による他大学での履修単位を含む。

※2 ( )内は外国人留学生の取得単位を示す

別表第7

授業料その他の納入金

入学検定料 | 17,000円 |

入学金 | 地域内 | 282,000円 |

地域外 | 423,000円 |

前学期 | 後学期 | 合計 | |

授業料 | 290,000円 | 290,000円 | 580,000円 |

教育充実費 | 30,000円 | 30,000円 | 60,000円 |

計 | 320,000円 | 320,000円 | 640,000円 |

備考 入学金の地域内とは、上田地域定住自立圏(上田市、東御市、青木村、長和町、立科町、坂城町、嬬恋村)を指す