○公立大学法人長野大学知的財産取扱規程

令和3年4月1日

程第20号

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人長野大学(以下「法人」という。)における知的財産の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、「知的財産」とは、知的創造の結果生み出された知的創作物のうち、次の各号に掲げるものとする。

(1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権の対象となる発明、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権の対象となる考案及び意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権の対象となる意匠(以下「発明等」という。)

(2) 種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権の対象となる品種の育成

(3) 著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第10号の2に掲げるプログラムの著作物及び同項第10号の3、同法第12条の2に掲げるデータベースの著作物

(4) 商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標の採択

2 この規程において、「知的財産権」とは前項の知的財産に係る一切の権利(特許を受ける権利等の出願前の権利を含む)をいう。

3 この規程において、「特許権等」とは、発明等に係る特許を受ける権利、特許権実用新案登録を受ける権利、実用新案権、意匠登録を受ける権利及び意匠権をいう。

4 この規定において、「教職員等」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 法人に常時勤務する教職員

(2) 法人と発明等の取扱いについて契約を交わす者

5 この規定において、「発明者」とは知的財産を創作した教職員等をいう。

6 この規程において、「職務発明」とは、教職員等が創出した発明等であり、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 法人が管理する研究費又は施設等を用いて行った研究の結果生じた発明等

(2) 発明等を創作するに至った行為が法人における教職員等の過去又は現在の職務に属するもの

(権利の帰属)

第3条 教職員等の職務発明に係る知的財産権は、この規程に基づき、原則として法人が承継するものとする。

(第三者との共同研究の場合の取扱い)

第4条 教職員等と法人外の個人又は団体との共同研究に基づく知的財産権については、当該共同研究契約等に記載された持分割合をこの規程に基づき、原則として法人が承継するものとする。

(国からの資金又は第三者からの受託研究の場合の取扱い)

第5条 国からの資金による研究又は民間企業等からの受託研究に基づく権利等については、当該研究契約等に記載された持分割合に従ってこの規程に基づき、原則として法人が承継するものとする。

(発明等の届出)

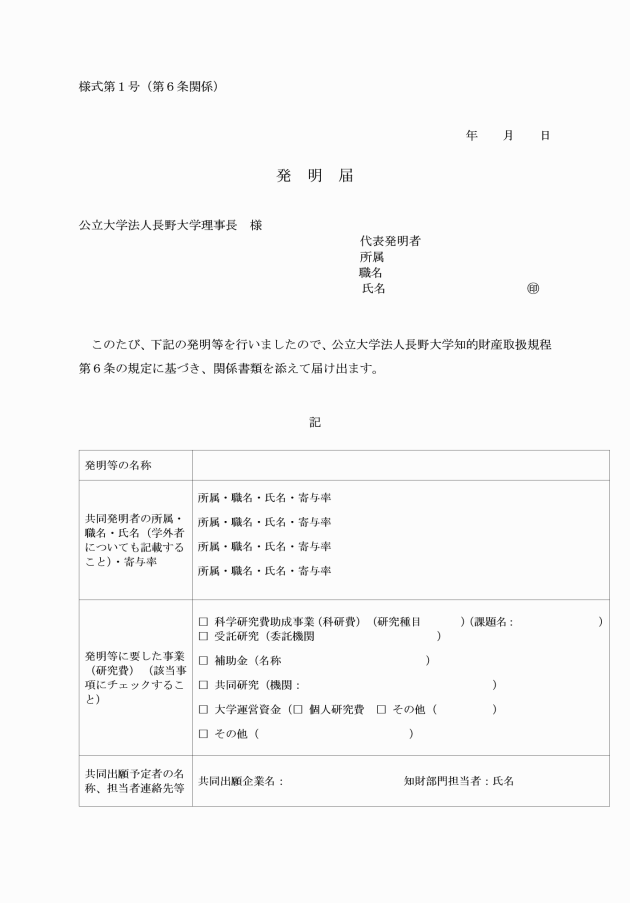

第6条 教職員等は、その職務に関して発明等を行ったときは、速やかに理事長に発明届(様式第1号)で届け出るものとする。

2 複数の教職員等が共同で発明等をした場合は、発明者の中から代表者(以下、「代表発明者」という。)を定め、代表発明者が前項の届出を行うものとする。なお、その場合、共同発明者間の寄与率を届出書に記載するものとする。

(審査委員会)

第7条 理事長は、前条による発明等の届出が提出されたときは、審査委員会(以下、「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 法人の知的財産に係る方針や課題の審議

(2) 第10条第1項に規定する職務発明の認定、発明等に係る特許権等の法人への承継の当否及び共同発明の場合の各発明者の持分割合に関する審議

(3) 第19条に規定する発明者の異議申立てに関する意見の具申

(4) 法人が承継した特許権等に係る審査請求の当否、権利の維持又は放棄、権利の譲渡又は譲受け等の審議

(5) その他理事長が必要と認める事項の審議

(委員会の構成)

第8条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。

(1) 学長

(2) 副学長

(3) 地域連携・研究推進委員長

(4) その他理事長が必要と認める者

2 委員会に委員長を置き、学長をもって充てる。

3 委員長は、意見聴取のために必要に応じて、発明者その他当該発明等に係る分野の有識者を委員会に出席させ意見を徴することができる。

(委員会の招集及び運営)

第9条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。

3 委員会の議事は、出席者の過半数で決する。可否同数の場合は委員長が決するところによる。

4 委員会が適時開催できないときは、委員長の判断により委員会の開催を略し、審議事項を明記した文書を各委員に送付することにより意見を聴取し、第7条第2項に規定する業務を行うことができる。

5 委員長及び委員は、自己に関する事項については、議事に加わることができない。ただし、委員会の同意を得たときは、この限りでない。

6 委員会の事務は、地域連携・研究グループ地域づくり総合センター担当が行う。

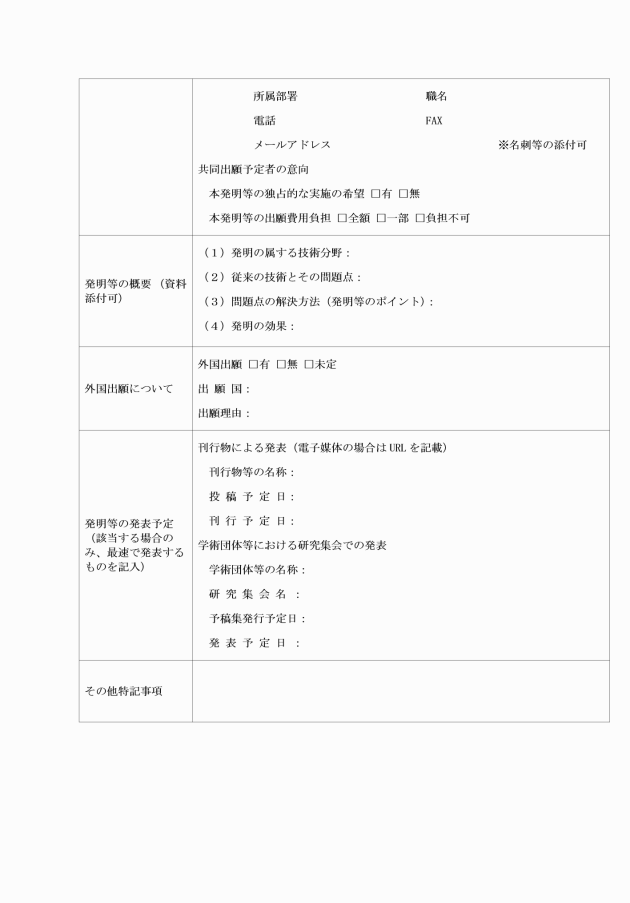

(承継の決定)

第10条 理事長は、審査委員会の報告を受け、当該発明等が職務発明に該当するか否かを認定し、職務発明に該当すると認定したときは、当該発明等に係る特許権等を法人に承継するか否かを決定する。

(承継の要否の決定の判断要素)

第11条 法人が当該職務発明に係る特許権等を承継するかどうかの判断は、届出のあった発明等の権利化の可能性や有用性等の諸般の要素を総合的に勘案して行うものとする。

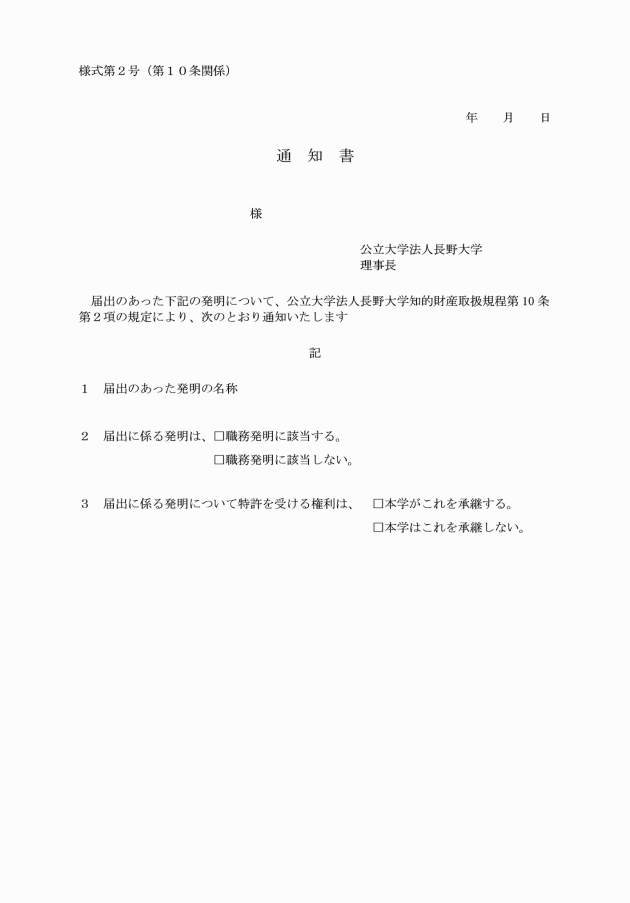

2 発明者は、理事長が当該職務発明に係る特許権等を法人が承継すると決定したとき、譲渡証書(様式第3号)を理事長に提出しなければならない。

(承継後の出願手続)

第13条 理事長は第10条第1項の規定により職務発明に係る特許権等を法人が承継すると決定したときは、特許出願その他知的財産に関して法令で定められた権利保護のために必要な所定の手続(以下「出願等」という。)を行うものとする。ただし、民間企業等と教職員等の間の共同発明に関しては、当該民間企業等からの要望があった場合には、出願前に当該民間企業等に対し、特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利又は意匠登録を受ける権利を譲渡することができるものとする。

2 法人は、前項の出願等及び権利化の手続に際して、当該発明者に必要な協力を求めることができる。

(発明者による出願)

第14条 発明者は、第10条第2項の規定に基づき、職務発明でない又は職務発明であるがその特許権等を法人が承継しない旨の通知を受けた後でなければ、自ら出願等をし、又は発明等に係る特許権等を第三者に譲渡してはならない。

(外国への出願)

第15条 法人は、この規程に基づき大学が承継した特許権等に関し、外国における権利を取得する必要があると認めたときは、当該国における出願及び権利化のための手続を行うことができる。

(補償金の支払)

第16条 法人は、法人が承継した特許権等について、当該発明者に補償金を支払う。

(1) 出願等の際に支払う出願補償金

(2) 特許権等の登録時に支払う登録補償金

(3) 特許権等の実施により法人が収入を得た場合の実施補償金

(4) 特許権等の譲渡により法人が収入を得た場合に支払う譲渡補償金

4 出願補償金、登録補償金は第1国目の出願及び登録についてのみ発生し、2国目以降の出願、登録に関しては発生しないものとする。

(発明者が複数の場合の取扱い)

第17条 前条の補償金を受ける権利を有する法人に所属の発明者が2名以上あるときは、発明に至るまでの発明者の寄与度に応じた割合に按分して支払う。

(発明者の退職)

第18条 発明者は、退職等により法人の教職員等の身分を失った場合においても、第16条に規定する補償金の支払を受ける権利を引き続き有するものとする。

(異議申立)

第19条 発明者は、第10条第2項の規定により通知された内容に異議があるときは、通知を受けた日から30日以内に理事長に対し書面で異議を申し立てることができる。

2 理事長は、異議の申立てがあったときは、委員会の意見を徴した上で、異議申立ての当否を決定しなければならない。

3 理事長が前項の決定をしたときは、当該発明者等及び委員会に書面で通知しなければならない。

(秘密保持)

第20条 発明者、委員会及び知的財産に係る関係者は、創出された知的財産又は本規程の手続に基づき取り扱う知的財産に関連する情報を、次に掲げるものを除き、外部に漏えいし又は開示してはならない。法人の教職員等の身分を失った場合も同様とする。

(1) 秘密情報を知り得た時点で既に公知となっている情報

(2) 秘密情報を知り得た後、特許庁による特許公開のほか、その関係者の責めに帰することができない事由により公知となった情報

(3) 秘密情報を知り得た時点で既にその関係者が有しており、その事実を書面により証明できる情報

(4) 独立した第三者から、その関係者に知らされた情報。ただし、その関係者が、情報を開示した第三者との間で秘密保持義務を負う場合はこの限りでない。

(5) 知り得た秘密情報に基づかないで、その関係者において独自に開発した情報で、その事実を書面で証明できる情報

(6) 裁判所の命令又は法律の規定に基づきその関係者に対して開示が強制された情報

(7) 法人が特に開示を許諾した情報

2 法人が特許権等を承継しない旨の決定がなされた知的財産に係る情報に関しては、当該知的財産の発明者は、決定の通知を受けた後、これを第三者に開示することができる。

(委任)

第21条 この規程の施行に必要な事項は、理事長が定める。

附則

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

2 特許権等以外の知的財産権の取扱いについては、今後定めるものとする。

附則(令和4年4月1日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和5年4月1日程第42号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

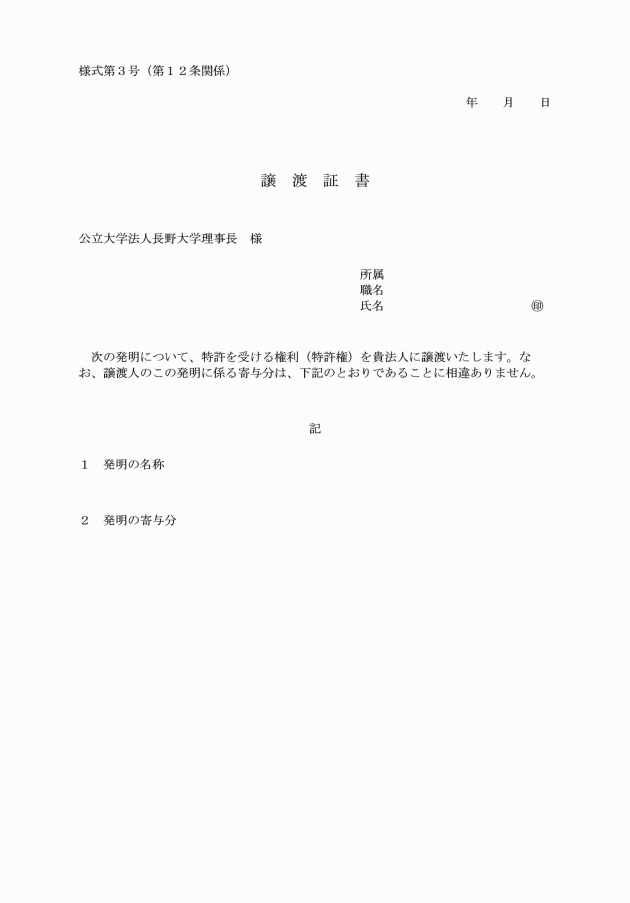

別表(第16条関係)

出願時補償金 | 登録時補償金 | 特許権等の実施・譲渡等により収入を得た場合の補償金の配分 |

5,000円 | 10,000円 | 法人が承継した発明等に基づき収入を得た場合、その収入額から当該発明等に係る出願、維持、活用等に要した経費を控除した金額を発明者1/2、法人1/2の割合で配分する。 |